(请击点图片上方蓝色的

“

生命季刊

”

,选择

“

关注

”

,您就会每天收到生命季刊播发的文章)

写在人生边缘的终极问号

——

纪念清华百岁老人石璞和她的学生余虹

文/赵征

生命季刊微信专稿

本文为清华校友信仰见证系列文章,请阅读:

1.

你所不了解的——清华大学的信仰渊源!

2.

清华校友信仰见证集之一:当我走到尽头……

3.

清华校友信仰见证集之二:一个“清华土著”的信仰之旅

4.

清华校友信仰见证集之三:我的信仰历程

5.

清华校友信仰见证集之四

:

从迷失到献身

6.

清华校友信仰见证集之五

:

见证:清华才女蒙恩记

7.

清华校友信仰见证集之六:基督之光改变了我的心

8.

清华校友信仰见证集之七:学长带我去教会

9.

清华校友信仰见证集之八:回家

10.

清华校友信仰见证集之九:寻找与被寻见

11.

回家, 不再一样 清华校友信仰见证集之十

12.

回家了——清华校友信仰见证集之十一

13.

我的见证 ——清华校友信仰见证集之十二

14.

在高山之巅, 遇见上帝!——清华校友信仰见证集之十三

15.

全是神的恩典——清华校友信仰见证集之十四

16.

祂总不撇下你,也不丢弃你——清华校友信仰见证集之十五

17.

清华心缘——追忆五位清华的思想前辈

18.

崇尚理性、错失天启——清华思想前辈的追求

19.

清华思想前辈殷海光先生信主见证

20.

清华思想前辈林语堂先生见证:信仰之旅

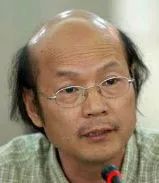

上图为余虹先生

乍暖还寒的午后,偶然看到了余虹这个曾经轰动学界、现已被人淡忘的名字。

出于好奇,搜索余教授的一些文章。竟然通过他的一篇回忆文章,认识了他的老师,一位活到百岁的清华老人、钱锺书的同班同学:石璞先生。

图为石璞先生

石先生年轻时曾追求崇高理想,后来那个理想幻灭,只能默守底线,低调谨慎地活下去。虽有著述,但都不能摆脱意识形态的约束和影响。虽有良知,也只能做到“对恶没有激烈反抗却有持久拒绝,对善没有悲壮献身却有耐心执着”。

2007年7月,石先生百岁寿辰之际,她二十多年前的学生、刚过知天命之年的人大教授余虹赶回川大给她老人家祝寿。

余教授在学术上成就卓著,个人生活和内心状态却充满挣扎和绝望。在哈佛大学访学时,他曾经在一位九十五岁的美国老太太的慈爱而平安的生命状态中,看到了上帝给人的神圣大爱和终极依靠。在《有一种爱,我们还很陌生》这篇文章里,他感叹道:

“一个经过了神圣之爱洗礼的社会,是一个共同以爱来承担罪恶与不幸的社会,是一个化解仇恨的社会,那里的人有福了;一个没有经过神圣之爱洗礼的社会,是一个爱恨情仇轮回不已的社会,在此人们不仅世世代代饱尝了世态之炎凉和仇恨的苦果,也混混噩噩地参与了这种炎凉与仇恨的铸造。”

他虽然由衷地欣赏、向往神圣之爱,却过度强调社会对个人命运的制约和庇护的作用。其实,神的国度和圣爱在每个愿意信它的人心里,不受地上的社会的制约,超越一切制度的庇护。

另外,深受海德格尔影响的他,始终没有跳出以人为本的存在主义的思维框架。他认为人类一直是以各种方式来为自己谋划、选择生存的意义,甚至连终极依靠也是人类为自己创造设计出来的。他觉得那位美国老太太所信靠的上帝也是人设计出来的心理安慰。殊不知,人类自行创造的任何思想体系或心理的暗示,都不会超越人类自身的有限和绝望,都不能给人终极依靠。

2007年,他因为家庭再度破裂和身体的痛苦而陷入抑郁。在最需要精神庇护和终极依靠的时候,他见到了扛过百年劫难变局而活到百岁的石先生。从石先生年迈弱小的身上,余教授仿佛看到了那个终极依靠的“不绝的微光”,给他“正在死去的心”带来“烁伤”。他在回忆石先生的文章的结尾说:“也许英雄的时代早就过去了,也许从来就没有什么纯粹的英雄,日常生活的重负与担当落在每一个人的身上,那些像石璞一样举重若轻的人让生命看到了希望。”

在余教授的心里,两位老人的生命状态对他的人生思考带产生了重大影响。在石先生的崇奉老庄、淡泊名利,和那位美国老太太的信靠上帝、慈爱平安之间,余教授发出一个终极之问:“在石璞这位中国的百岁老人身上怎么也有那位美国老太太身上的阳

光?那阳光从何而来?在社会和精神庇护遭到严重破坏的百年,她靠什么全身避害且持守了生命之光?”余教授没有认识到,保全自己在今生全身避害的烛光,和带来永生盼望的神圣真光,本是不可同日而语的。