本周一,也即

4

月

23

日,中央政治局召开会议分析研究了当前的经济形势和经济工作,习总书记主持会议。中央政治局专门研究经济形势的会议一般每年有两次,年中一次(

7

月底,总结上半年经济情况并部署下半年工作),年底一次(

11

月底或

12

月初,总结全年经济情况并部署下一年工作)。

2014

年之后每年的

4

月份也固定召开会议研究经济形势,当时的背景主要是经济下行压力增大,同时

2013

年底十八届三中全会确定了改革路线图和时间表,因此根据

1

季度的经济运行情况再召开一次经济会议有利于把握和调整宏观经济全局。此外,特别的像

2016

年的

10

月份也召开了一次专门研究经济的政治局会议,主要是因为

2016

年是供给侧改革全面铺开的关键一年,出现了新常态下的一些新问题。

由于今年是十九大的开局之年,加之开年以来世界经济局势发生了重要变化,所以

4

月份这次会议的重要性不言而喻。按照惯例此次会议主要是对

1

季度经济形势的总结以及对二季度及下半年的经济工作进行部署,从主要内容来看,会议有了一些新提法,从会议前后国务院和各部委的动作来看,包括之前的减税和央行降准,以及本周再次减税和住房租赁

REITs

的推出,显示中央对近期经济形势的判断早已达成共识并已着手布局。此次会议的要点有如下五个:

第一,对海外经济形势作出了清醒判断。

会议指出“我国经济周期性态势好转,但制约经济持续向好的结构性、深层次问题仍然突出,

‘

三大攻坚战

’

还有不少难题需要攻克,世界经济政治形势更加错综复杂。要增强忧患意识、坚持问题导向,着力解决突出矛盾和问题。”我在上周报告中提到今年

1

季度的

GDP

增速虽然看似不错,但其中也隐含了较多忧患因素,

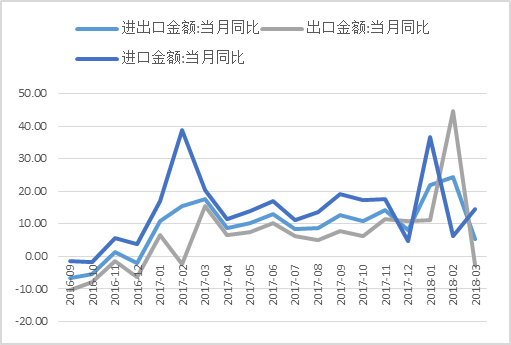

最大的问题是出口出现意料之外的大幅增长,今年

2

月份出口增长了

44.5%

,

1

季度出口累计增长了

14%

,比去年同期高了

7

个百分点,而且出口和其他经济数据不太一致,包括

PMI

、发电量和铁路货运量等指标显示实体经济的活跃程度并没有更进一步的提高,这某种程度上说明高速增长的出口里面有很大成分是出于对贸易战的担忧而提前进行交易,所以下半年的出口和经济增长还是面临较大的不确定性。

1

季度的

高增速是建立在出口透支的基础上,而不是经济的缓慢复苏上,所以政治局会议指出“世界经济政治形势更加错综复杂,要增强忧患意识”,可见对这个问题是有清醒判断的,而这一判断毫无疑问也会加速当局原有的计划和动作。

图

1

、进出口增长情况

第二,特别强调完成全年目标任务需要付出艰苦努力。

对比近十年来的政治局会议文件,在年初或者年中的会议上出现这样的提醒是比较少见的,这一方面是因为包括去年的十九大和中央经济工作会议

都把今年的工作目标定在了非常高的高度上,

去年

12

月的政治局会议就指出

2018

年是贯彻党的十九大精神的开局之年、改革开放

40

周年、决胜全面建成小康社会和实施“十三五”规划承上启下的关键一年,同时还要推动高质量发展和打赢“三大攻坚战”,这里面无论哪一个目标都不是那么容易达成的。如果今年的海内外经济环境没有发生太大变化,依然是缓慢的复苏,那么实现内部目标可能还稍微轻松一些,然而目前又恰好碰上中美贸易战开打,这不仅仅涉及到出口的问题,更涉及到我国高科技发展的问题,

未来的外部环境面临极大的不确定性,这又给我们实现内部发展目标增加了难度。考虑到这样的内外部环境,会议才强调了今年完成目标需要付出艰苦努力,而在这样的环境下又面临着一定的政策上的不确定性,这也需要投资者保持灵活的心态并及时调整投资策略。

第三,指出要把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行。这一提法其实并不陌生,市场对此似乎存在误读。

回顾历年政治局研究经济形势的工作,可以发现每一年关于扩大总需求都有相应的表述,但由于经济形势的不断变化,每一年扩大总需求工作的落脚点也不同。总体来看,

如果表述是“扩大内需”,那么潜台词是摆脱对外需的依赖和强调增强消费需求的拉动作用,如果表述是

“

扩大总需求

”

,那么涵盖的范围更广,没有针对外需刻意提内需,除了强调扩大消费需求之外,也强调投资的拉动作用。

具体而言,

2007

年强调

“

坚持扩大内需的方针,着力增强消费对经济增长的拉动作用,严格控制固定资产投资过快增长

”

等;从

2008

年到

2013

年,面对外部需求不断下滑的情况,宏观政策总基调都是以扩大内需为主,比如

2008

年强调

“

坚持扩大内需方针

”

、

“

立足扩大内需保持经济平稳较快增长

”

、

“

保增长、扩内需、调结构

”

,

2012

年“以扩大内需为战略基点”,

2013

年“坚持扩大内需战略

”

,这一阶段都是强调内需和调整投资结构,拉动民间投资、扩大有效投资。

所以调整结构和扩大内需这两个表述放在一起不仅不陌生,而且很熟悉。

2013

年之后,尤其是十八届三中全会之后,宏观经济政策导向发生了重要变化,经济工作首要任务从“保增长、扩内需、调结构”变成“稳增长、调结构、促改革”,

2014

年后又加入了“惠民生、防风险”两个表述。如何在“调结构、促改革”的前提下还能够“稳增长、惠民生、防风险”呢,于是就出现了

“

坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底,努力实现三者有机统一

”

这一新的提法,后来又加入了“产业政策要准、改革政策要实”的表述。

在

2014

和

2015

这两年时间里,也即改革措施出台后的两年时间,没有明确地提

“

扩大内需

”

,

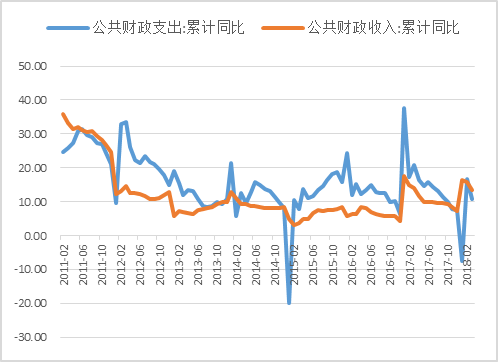

但其实这两年可能是

08

年金融危机之后最难的两年,政治局会议没有明确提扩大内需的具体原因不太好理解,我认为可能是如下几方面:一是企业在经历了多年外需下滑之后已经可以较好应对;二是经济工作的重点是在改革上面,不提扩大需求是为了突出改革的重要性和引导各级政府行为;三是财政收入和支出增速在这两年的下滑十分明显,于是货币政策扮演了较为重要的作用。

这几方面里,各级政府的行为导向和财政问题可能是主要方面。

图

2

、公共财政收入和支出增长情况

但从

2016

年开始,又开始强调“适度扩大总需求,实行积极的财政政策和稳健的货币政策”,为什么会发生这一变化,主要原因是

2015

年底各项经济指标的下滑非常厉害,

2016

年一季度

GDP

增速下滑至金融危机之后的最低水平,经济上的改革措施见效缓慢,货币上的放水也无法拉动实体经济的增长,因此宏观政策的指导思想发生变化。所以我们看到

2016

年政策上的措施是多管齐下,包括央行下调首付贷比例和利率,政策性银行支持的棚改货币化,车辆购置税减半等等,才终于稳住了宏观经济基本面。

在

2016-2017

年的政治局经济会议上,都能够看到扩大总需求的提法,所以当下再提“扩大内需”,一方面是针对年初以来的中美贸易战,开始重提和强调内部需求和自主研发能力的重要性,未来将加速高科技发展,这与

2013

年之前提的扩大内需有一定区别;另一方面也是