卷一 东周策

在史书记载上,曾有过两个

“东周”。前

770

年,周平王将都城从镐京(今陕西西安)迁移至洛邑(今河南洛阳),史称平王东迁。因都城所处的地理位置不同,史家将这两段时间的周朝分别称为西周和东周。

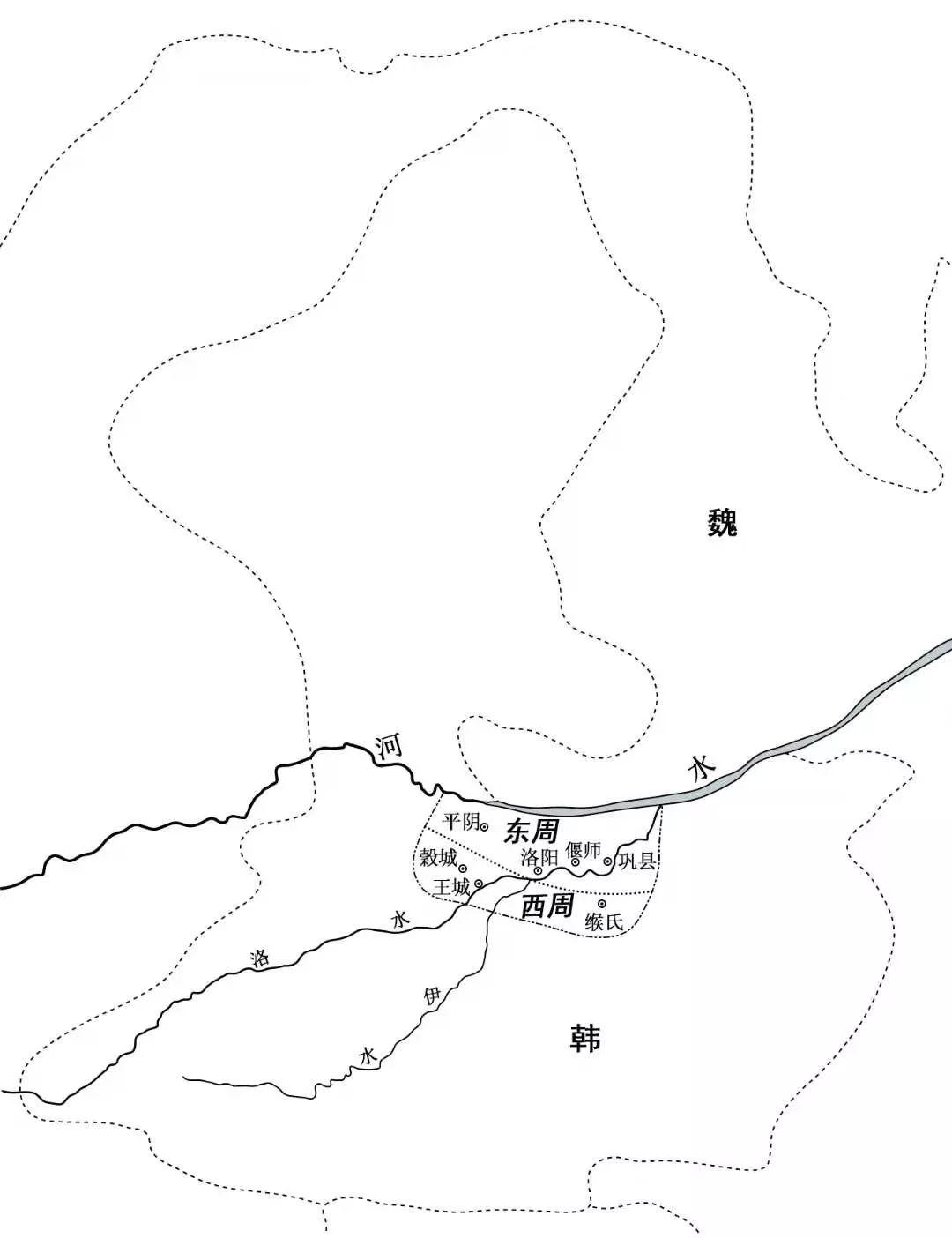

东周又可分为两段,前半段为春秋,后半段为战国。至战国时期,周王室的领土已经缩小到只剩下七个城镇,分别是:王城(今河南洛阳市王城公园一带)、洛阳(今河南洛阳东)、榖城(今河南洛阳西北)、平阴(今河南孟津)、偃师(今河南偃师)、缑氏(今河南偃师东南)和巩县(今河南巩义)。

前

440

年,周考王将其弟姬揭封至王城,因其位于洛阳之西,故称其国为西周国,后称姬揭为西周桓公。西周桓公传位于其子姬灶,是为西周威公。姬灶传位于其子姬朝,是为西周惠公。姬朝又将其幼子姬班封至巩县,因其位于洛阳之东,故称其国为东周国,后称其君为东周惠公。此后,东、西二周并立分治,其中西周国统领王城、榖城、缑氏三城,东周国统领洛阳、平阴、偃师和巩县四城。如图

1-1

所示:

001 秦兴师临周而求九鼎

【题解】

《史记

·封禅书》上说:“禹收九牧之金,铸九鼎。皆尝亨鬺上帝鬼神。”盖夏代的青铜铸造业已经相当发达,大禹将天下划分为九州后,又铸青铜以为九鼎,每鼎对应一州,鼎身所刻图形即为该州山川名胜之状,是故九鼎即为天下王权的象征。商汤灭夏桀,周武王伐商纣后,九鼎亦随之迁徙

[1]

。周武王在时,曾公开展示九鼎

[2]

。成王即位后,依武王之遗命在洛邑筑城,又由周公将九鼎迁移至此

[3]

。周室衰微后,各诸侯国开始觊觎王权。前

606

年,即周定王时期,楚庄王攻打陆浑戎,行军至洛邑时,在周王室的城郊举行阅兵。周定王派王孙满前来犒劳军队,楚庄王即问鼎之大小轻重,被王孙满以“在德不在鼎”之论回绝

[4]

,故“问鼎”一词亦有觊觎政权王位之意。前

403

年,即周威烈王封韩、赵、魏三家为诸侯那一年,九鼎曾经震动。之后周室益衰,秦、楚、魏、齐诸雄皆曾打过九鼎的主意,周王室则通过各诸侯国之间的制衡力保九鼎不失。本文叙述的就是秦国出兵想要夺取周王室的九鼎,而颜率通过外交手段为周王室保住九鼎的故事。

[1]

《史记

·楚世家》记载:桀有乱德,鼎迁于殷,载祀六百。殷纣暴虐,鼎迁于周。

[2]

《史记

·周本纪》记载:命南宫括、史佚展九鼎保玉。

[3]

《史记

·周本纪》记载:成王在丰,使召公复营洛邑,如武王之意。周公复卜申视,卒营筑,居九鼎焉。曰:“此天下之中,四方入贡道里均。”

[4]

《史记

·楚世家》记载:楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“子无阻九鼎!楚国折钩之喙,足以为九鼎。”王孙满曰:“呜呼!君王其忘之乎?昔虞夏之盛,远方皆至,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。桀有乱德,鼎迁于殷,载祀六百。殷纣暴虐,鼎迁于周。德之休明,虽小必重;其奸回昏乱,虽大必轻。昔成王定鼎于郏鄏,卜世三十,卜年七百,天所命也。周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”楚王乃归。

[5]

《史记

·周本纪》记载:威烈王二十三年,九鼎震。命韩、魏、赵为诸侯。

前

256

年,周赧王去世,秦昭襄王将九鼎夺走,此后下落不明。

【原文】秦兴师临周而求九鼎,周君患之

①,以告颜率。颜率曰:“大王勿忧,臣请东借救于齐。”

【白话】秦国发兵逼近周朝边境,向其索取九鼎。周天子感到忧虑,将此事告诉颜率。颜率道:

“大王不要担心,我愿意向东到齐国求救。”

【姚注】

①周君:后世对周君的身份多有争议,有学者认为是东周君,盖

因本文收录在《东周策》内。又有学者认为是西周君,盖因九鼎是存放在西周国统领的王城。秦兵既然来索取九鼎,自然就该是西周君感到忧虑,故持此观点的学者甚至认为应将本文收录至《西周策》内。其实,这里的

“周君”既不是东周君,也不是西周君,而应该是周天子。与战国七雄相继称王不同,东周君和西周君依然尊奉周天子,故而作为封国君主的东周君和西周君都只是称公,而没有称王。因此,从颜率口称“大王勿忧”可以推知,周君必定是周天子。

公元前

321

年,周显王姬扁去世,其子姬定即位,是为周慎靓王。公元前

315

年,周慎靓王去世,其子姬延即位,是为周赧王。周显王和周慎靓王皆一直定居于东周,周赧王即位后返回王城,定居于西周。从本文收录在《东周策》来看,很有可能是居于东周的周天子在考虑如何保住九鼎,因此,这位周天子不太可能是周赧王,而应该是周显王或周慎靓王。又后文提到的陈臣思,当是指齐国名将田忌,而田忌在史书上的活跃时期是在前

354

年至前

341

年之间,这与周显王的执政时期(前

369

-前

321

年)正好重叠,相较周慎靓王即位要早二十多年。综合以上分析,姚尧认为文中的“周君”必定是周显王,下文提到的

“齐王”必定是齐威王

。

【姚论】

秦国向周朝索取九鼎,周朝仅凭自身实力是毫无抵抗能力的。因此,要想保住九鼎,只能有两种办法:一是晓以大义和利弊,劝说秦国主动放弃此企图,二是引入第三方势力,通过第三方势力来迫使秦国打消此企图。颜率采取的是第二种办法,向东求救于齐国。那么,为什么颜率没有西向入秦,劝说秦王放弃索鼎的想法呢?为什么颜率求救的是齐国,而不是其它国家呢?我们继续往下看。

【原文】颜率至齐,谓齐王曰:

“夫秦之为无道也,欲兴兵临周而求九鼎。周之君臣,内自画计,与秦,不若归之大国。夫存危国,美名也;得九鼎,厚实也。愿大王图之。”齐王大悦,发师五万人,使陈臣思①将以救周,而秦兵罢。

【白话】

颜率抵达齐国,对齐威王道:

“秦国大逆不道,想要出兵夺取周的九鼎。周朝君臣商量后认为,与其让秦国夺取,还不如留给齐国。对于齐国来说,能够保存危难的国家,这是美好的名声;能够获得周朝的九鼎,这是实在的利益。希望大王考虑一下。”齐王大喜,出兵五万,命大将陈臣思统率以救周,于是秦国撤兵。

【姚注】

①陈臣思:当是指齐国名将田忌,田氏本陈国公族之后,《史记·田敬仲完世家》记作“田臣思”。

【姚论】

要使强大的齐国愿意出兵,帮助自己去对付同样强大的国家,不许以重利是很难达成的。于是,颜率承诺将九鼎送给齐国,使得齐王在存危国的美名和得九鼎的实利的诱惑下,以有道之君的姿态出兵帮助周朝以抗击无道之秦。可是,秦国退兵之后,颜率又该如何保住九鼎不被齐国拿走呢?是再去求救于其他大国出兵干涉吗?我们继续往下看。

【原文】齐将求九鼎,周君又患之。颜率曰:“大王勿忧,臣请东解之。”颜率至齐,谓齐王曰:“周赖大国之义,得君臣父子相保也,愿献九鼎,不识大国何途之从而致之齐?”齐王曰:“寡人将寄径于梁①。”颜率曰:“不可。夫梁之君臣欲得九鼎,谋之晖台之下、沙海之上②,其日久矣。鼎入梁,必不出。”齐王曰:“寡人将寄径于楚。”对曰:“不可。楚之君臣欲得九鼎,谋之于叶庭之中④,其日久矣。若入楚,鼎必不出。”王曰:寡人终何途之从而致之齐?”颜率曰:“弊邑固窃为大王患之。夫鼎者,非效醯壶酱甀耳⑤,可怀挟提挈以至齐者;非效鸟集乌飞、兔兴马逝,漓然止于齐者⑥。昔周之伐殷,得九鼎,凡一鼎而九万人挽之,九九八十一万人,士卒师徒,器械被具,所以备者称此。今大王纵有其人,何途之从而出?臣窃为大王私忧之。”齐王曰:“子之数来者,犹无与耳。”颜率曰:“不敢欺大国,疾定所从出,弊邑迁鼎以待命。”齐王乃止。

【白话】

齐将索取九鼎,周天子又感到忧虑,颜率道:

“大王不要担心,我愿意东行以解决此事。”颜率抵达齐国后,对齐王道:“仰赖大国的仗义相助,周朝的君臣父子得以保全。为此我们愿意献上九鼎,不知您准备从什么途经将其运抵齐国?”齐王道:“我打算向魏国借道。”颜率道:“不行。魏国君臣为了得到九鼎,已经在晖台之下、沙海之上谋划很久了。九鼎一旦入魏国,肯定就出不来了。”齐王道:“那我向楚国借道。”颜率道:“不行。楚国君臣为了得到九鼎,已经在叶庭之中谋划很久了。九鼎一旦入楚,肯定就出不来了。”齐王道:“那我要从什么途径才能将它运抵齐国呢?”颜率道:“敝国也在私下为大王感到忧虑。九鼎可不比醋瓶酱罐,怀里揣着、腋下夹着、手上提着就能达到齐国;也不比鸟聚鸦飞、兔奔马驰,很畅快地就能抵达齐国。当年周朝灭商,获得九鼎,一只鼎就动用了九万人来拉,九只鼎就得用九九八十一万人,其他作为辅助的士兵民众、器械工具,也得要这个数量。如今大王即便能有这么多人,又该从什么途径运抵齐国呢?臣私下里一直为大王担忧。”齐王道:“你这样说来说去,无非就是不想把九鼎给我。”颜率道:“不敢欺骗大国,请您快速确定运送途经,我们就把九鼎迁出以随时待命。”齐王只好作罢。