人民币汇率分析框架

人民币汇率同时受到基本面和非基本面两方面因素的影响。

基本面因素指外汇市场上人民币的供需情况,对此,可以从国际收支两本账入手。一是经常账户收支,主要指国际间贸易往来;二是非储备性质金融账户收支,主要指国际间投资业务(直接投资、证券投资等)往来。

经常性账户收支受外需和中国出口份额的影响。

外需主要与美国等消费国的基本面相关,出口份额则与中国在全球产业分工体系中的竞争力有关。如2020年下半年到2022年上半年,受益于海外旺盛的需求(基本面强劲)以及国际供给端冲击推动中国出口份额上行,国内出口规模快速增长,经常账户顺差带来的结汇需求成为当时人民币升值的主要推动力。

直接投资和股票投资则主要受到中国相对基本面强弱、全球流动性、风险偏好等方面的影响。

在全球美元流动性充裕、市场风险偏好较高时,外资会流向中国等新兴市场国家,反之则相反。另外,债券投资主要受到中美利差的影响,从历史上看,中美利差收窄往往伴随着境外债券投资者减持中国债券。

除基本面因素外,人民币汇率也会受到非基本面因素的影响。比如,境外投资者投资人民币资产时会考虑中国的宏观风险,

对此,我们可以用中国主权债务CDS来衡量,CDS报价上行,往往意味着人民币资产的潜在风险上升,汇率贬值。

另外,中国外汇政策取向也会对人民币汇率走势产生扰动。

从历史经验看,在人民币大涨大跌阶段,央行都会出台相关政策进行引导,避免人民币汇率走势自我强化。

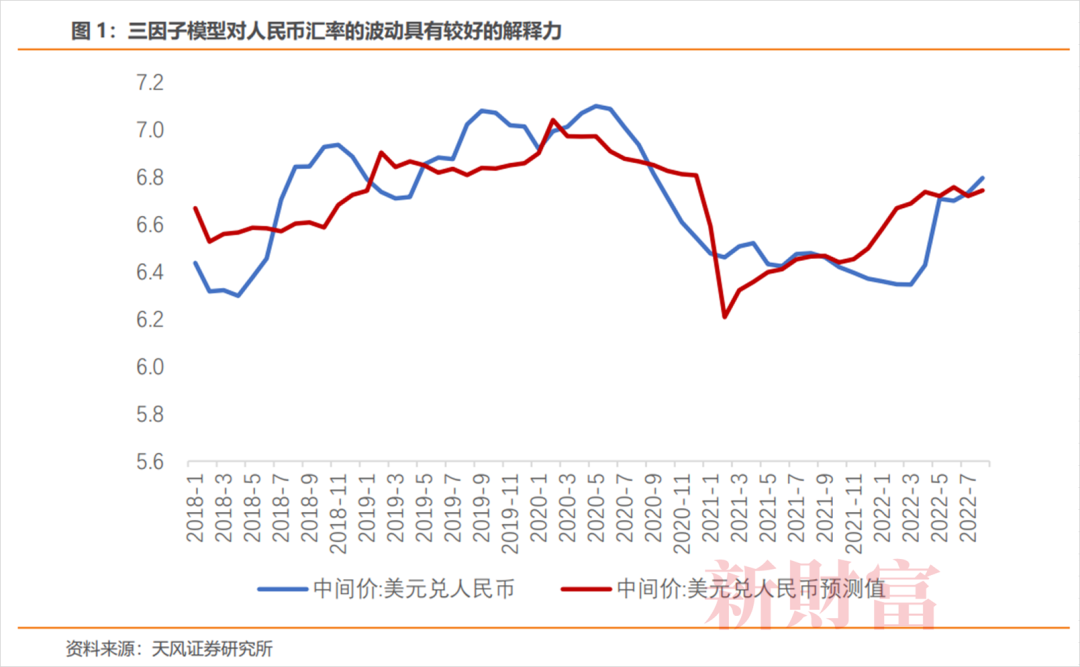

从实证研究的角度,我们用经常账户(出口同比增速)、资本账户(2年期中美国债利差)、宏观风险(5年期中美主权债务CDS价差)这三个因子来拟合人民币汇率的走势,模型R^2达到0.55,能够较好地解释人民币汇率的波动。

近期人民币汇率变动背后的逻辑

2022年4月以来,国内人民币对美元明显贬值,离/在岸人民币即期汇率近期一度跌破7.2,中间价则跌至7.1附近。从4月份算起,本轮人民币贬值幅度已经达到12%。

本轮人民币汇率贬值的基本面定价因素之一是市场对后续出口预期的弱化。

2020年至2022年上半年,出口带来的贸易顺差推动着人民币汇率走强,但是,2022年下半年,随着海外市场进入快速加息周期,加息和通胀对居民消费形成明显压制,市场对中国后续出口预期转弱,8月国内出口同比增速下行至7.1%,则强化了这一预期。

基本面定价因素之二是中美两国的货币政策背离(资本账)。

在美国加息、中国降息的背景下,中美利差倒挂程度不断深化,目前,10年期美债收益率与国债收益率的差值在1.3个百分点左右,创2008年以来新高。受此影响,外资开始流出国内资本市场。

除基本面因素外,本轮人民币汇率贬值也与市场对中国主权风险定价有关。自去年末以来,中国5年期主权债务CDS报价持续攀升,更是在9月下旬突破了100的点位。这已经大幅超过了2020年初中国出现新冠疫情、经济快速下行时的CDS报价(当时为87)。

另外,在本轮汇率调整过程中,人民币兑美元贬值主要受到了美元指数冲高影响。

体现在数据上,虽然人民币兑美元贬值,但CFETS人民币汇率指数较2021年末基本持平,同时人民币兑日元、欧元则明显升值。

本轮美元升值,除美联储收紧外,也与欧元和日元等走弱有关。

欧洲方面,一来冬季临近叠加地缘冲突加剧,导致欧洲能源危机不断发酵,欧洲主要经济体面临的通胀和经济压力明显高于美国。2022年8月,欧元区PPI同比上涨43.3%,再创历史新高,而美国PPI则仅有15.5%,连续2个月回落。二来本轮欧央行货币政策的收紧步伐滞后于美国。日本方面,因为日本国内经济修复进度较慢,且通胀相对位于低位,在美联储快速收紧货币政策时,日本货币政策依旧维持宽松,这对日元形成明显利空。因为欧元、日元等货币在美元指数中的占比靠前,在日元、欧元相对疲软时,美元指数明显攀升。

近期外汇政策落地后对汇率走势的影响

除基本面因素外,近期政策也在加大对人民币汇率的引导。

在2015年811汇改后的几轮汇率周期中,央行都会推出各项外汇政策工具来引导人民币汇率走势,避免人民币汇率“大起大落”。

在本轮人民币汇率贬值周期中,央行已经连续动用了外汇存款准备金率和外汇风险准备金率两项政策工具。同时,近期人民币汇率中间价与离/在岸即期价格出现明显偏离,或也表明央行已经开始使用逆周期调节因子来对人民币中间价进行调控。另外,央行也多次通过开会等方式向市场投资者传递政策取向,比如,此前央行在全国外汇市场自律机制电视会议上明确要求,自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定,坚决抑制汇率大起大落等。

后续如果人民币贬值延续,我们预计央行会继续推出新的政策工具,或加大已出台政策工具的力度。比如目前外汇存款准备金率为6%,相比于此前最低点3%,还有一定的下调空间。

梳理各类外汇政策工具,可以看到外汇政策工具与汇率走势存在以下关系。

第一,从政策力度和作用主体上看,外汇政策工具大致可以分为如下几类。一是逆周期调节因子,其直接对汇率中间价进行调整,对汇率的影响最为直接。二是调控银行行为,并进一步影响人民币汇率,如外汇风险准备金、外汇存款准备金,金融机构跨境融资宏观审慎调节参数等。其中,外汇风险准备金通过提高远期业务成本来间接的影响汇率,影响力或仅次于逆周期调节因子。外汇存款准备金类似于法定存款准备金,主要通过调节银行的外汇流动性来影响汇率走势,影响力偏弱。三是直接调控企业的行为,如企业跨境融资宏观审慎调节参数、企业境外放款宏观审慎调节系数等。这类工具直接对企业的跨境融资和境外放款行为进行调控,对汇率的影响相对较弱。

第二,在使用节点上,外汇政策工具常见于人民币汇率“急涨急跌”阶段,比如在2018年和2022年人民币快速贬值时期,央行动用了外汇风险准备金率、存款准备金率、逆周期因子等政策工具,以此来引导市场预期,避免汇率贬值预期自我实现。同时,为了更好地实现政策目标,外汇政策工具往往会搭配出现,如本轮汇率贬值中,央行已经动用了外汇存款准备金率和风险准备金率等工具。

第三,在政策效果上,外汇政策工具推出与人民币汇率拐点之间的相关性较弱,在每一轮上行或下行阶段中,从外汇政策工具第一次出现到人民币汇率出现拐点需要不短的时间。比如上一轮人民币汇率升值起始于2020年6月,央行最先在2020年10月下调外汇风险准备金率,此后外汇政策工具的使用一直持续到了2021年12月,包括表示会淡出逆周期调节因子的使用,下调金融机构和企业跨境融资宏观审慎调节参数、两次上调外汇存款准备金率等。人民币汇率则在2022年3月才见底回升。

后续人民币汇率的走势

往后来看,短期美元指数或将继续维持高位,人民币汇率承压。但是,

等到年末,在美国中期选举结束、中国经济稳步修复的情况下,人民币或会开始企稳回调。

第一,四季度出口或将维持韧性。需求端,年内美国消费不弱。

一方面,疫情之后,美国部分劳动力提前退出劳动力市场。在劳动力供给短缺下,美国失业率位于低位,工资则明显上涨,居民收入端依旧有保障。9月美国失业率仅3.5%,私营企业非农就业平均时薪同比上涨5%。另一方面,目前美国居民资产负债表良好,2022年一季度,家庭部门资产负债率为77.2%,依旧较低。另外,2020年和2021年两轮转移支付为居民部门带来了较大规模的超额储蓄,这两年美国居民储蓄分别增加2.9万亿和2.3万亿美元,高于过去3年的均值1.2万亿美元。2022年超额储蓄虽然开始被消耗,但还有不小的空间。

份额端继续上行也会对出口形成支撑。

2020年以来,新冠疫情、供应链紊乱、能源危机先后给全球经济带来了三次供给侧冲击。在供给不足是主要矛盾时,中国凭借着完备的产业链、逐渐积累的技术以及较低的能源成本,开始挤占欧洲等国家的出口份额。WTO数据显示,今年7月中国出口规模占有统计数据国家(共63个,已经包含世界主要国家)总出口的比重达到了19.7%,高于2021年同期1.3个百分点,高于2019年同期2.9个百分点。预计出口份额的增长在后续几个月里依旧会对出口形成支撑。

第二,中美货币政策的背离程度或在年末出现拐点。

本轮美国通胀核心驱动因素是供给端,而不是需求端。对于由劳动力持续短缺等造成的供给压力,美联储政策效果“微乎其微”。美联储在这种情况下大幅加息,主要是出于政治方面考虑。我们预计11月中期选举结束后政治压力减弱,叠加美国经济下行压力显现(如联储将2022年GDP增速从1.7%下调至0.2%),12月议息会议可能是美联储加息幅度出现明显变化的分水岭。

第三,在前期调整后,目前人民币汇率已经充分反映了基本面的变动,在政策引导下,汇率上行空间有限,且在后续国内外政策面和基本面格局变动后,人民币或将迎来震荡调整期。

从历史经验上看,本轮汇率贬值幅度已接近此前两轮。“811汇改”后,人民币汇率(均以中间价衡量)经历了两轮周期,汇率整体呈现箱体运动,高点在7.15,低点在6.25。历史波动幅度均值在6850点,而本轮汇率贬值幅度已经超过7000点(从最低点6.30算起),调整幅度已经不低。

从调整高度上看,上一轮人民币汇率高点出现在2020年6月,为7.13,当时的背景是国内需求下行压力明显,海外疫情扩散压制出口,同时中美摩擦反复,叠加全球风险偏好下行,市场一度出现“美元荒”。对比2020年,目前人民币面临的压力并未显著超过当时水平。因此预计本轮人民币调整的高点或在7.2。

总的来说,

我们预计本轮人民币汇率在经过前期快速调整后,后续贬值的空间相对有限。

年末随着中美货币政策、经济周期的相对位置发生反转,人民币汇率或能够企稳并进入震荡调整期。

企业和投资者如何应对汇率波动

对企业而言,在前期人民币汇率快速贬值阶段,越来越多的企业开始通过外汇衍生品工具来进行外汇风险管理,减轻人民币贬值带来的冲击。央行表示,2022年上半年,企业利用远期、期权等外汇衍生品管理汇率风险规模达到7558亿美元,同比增长29%,外汇套保比率比去年全年上升4.1个百分点,达到26%。

后续短期来看,在美联储继续大幅加息、临近冬季欧洲能源危机正式发酵以及地缘政治冲突延续的情况下,美元短期依旧维持强势。这意味着,后续企业需要继续利用各品种外汇衍生品工具来进行套期保值,规避人民币汇率贬值带来的风险。同时,企业在开展外汇业务时,要从自身实际外汇收付情况出发,避免出现跟风“炒汇”行为。

中长期来看,人民币汇率依旧有着较强的基本面支撑,企业需要关注后续人民币汇率升值可能带来的风险。

对国内股票市场投资者而言,从历史经验上看,人民币汇率与A股市场存在稳定的同向关系,如沪深300与人民币汇率动态相关系数稳定在[-0.75,-0.5]之间,且动态相关性在人民币汇率快速贬值时会更加显著。同时,A股大盘股与汇率的相关性会高于中小盘股,价值股与汇率的相关性会高于成长股。分行业来看,银行、石油化工、非银金融、电力设备新能源、汽车等行业与汇率的相关性较高,农林渔牧、电力及公共事业、纺织服装等行业与汇率相关性较低。

因此,在人民币汇率贬值过程中,受资本外流等因素影响,股票投资者要更加谨慎,可以配置与汇率相关性较低的板块或行业,以此来分散潜在风险。但是,随着人民币汇率快速贬值期过去,前期被压制的板块或许会出现一轮回调,投资者可以适当把握人民币汇率反转带来的机会。

对国内债券市场投资者而言,从历史经验看,汇率贬值与国债收益率等存在明显的反向关系,人民币贬值往往对应国内基本面偏弱,债券市场走牛,反之则相反,这意味着债券投资者并不太需要担心汇率贬值对债市的冲击。另外,因为外资占债券市场的比重仅有3%左右,汇率贬值与中外利差导致的外资减持债券规模对汇率的影响也相对较小。