提起清明节气,自然会吟诵起杜牧那首妇孺皆知的“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”的诗句。其实,古时描绘清明节的诗词还有很多名篇佳作,清明节的很多习俗也浸在古诗词里的,古典又鲜活,历久而弥新。就让我们一起在古诗词中追寻清明文化,一窥古人在清明时节的生活习俗吧。

清洁明净,谓之清明。清明是中国传统二十四节气之一,早在汉代就有了对清明节气的明确记载,而作为节日的清明直到唐代才正式形成。

清明节如今已经成为中国传统的四大节日之一。从最初的节气到节日,清明节的形成确立融合了很多其它传统节日的习俗,这其中最重要的两个节日便是寒食节和上巳节。

传说春秋时期,晋文公流亡期间,介子推曾经割大腿肉为他充饥。晋文公归国为君侯,分封群臣,独介子推不愿受赏,携老母隐居于绵山。后来晋文公亲自到绵山恭请介子推,介子推不愿为官。躲避山里,晋文公手下放火焚山,原意是想逼介子推露面,结果,介子推抱着母亲被烧死在一棵大柳树下。晋文公为悼念他,下令在子推忌日(后为冬至后一百五日)禁火冷食,形成寒食节。

清明节 | 寒食节

唐代韦应物《寒食》:清明寒食好,春园百卉开。

彩绳拂花去,轻毬度阁来。长歌送落日,缓吹逐残杯。非关无烛罢,良为羁思催。

宋代黄庭坚 《清明》:

佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁。雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。

人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯。

贤愚千载知谁是,满眼蓬蔫共一丘。

宋代王禹偁《清明》:

无花无酒过清明,兴味萧然似野僧。

昨日邻家乞新火,晓窗分与读书灯。

唐代陈润《东都所居寒食下作》:

江南寒食早,二月杜鹃鸣。日暖山初绿,春寒雨欲晴。浴蚕当社日,改火待清明。更喜瓜田好,令人忆邵平。

自古以来,我国人民就有清明扫墓祀祖的习俗。这一天,人们要扶老携幼来到墓地,将酒食果品供祭亲人墓前,然后焚化纸钱进行祭拜。在唐代,不论士人还是平民,都将寒食节扫墓视为返本追宗的仪节,由于清明距寒食节很近,人们还常常将扫墓延至清明。

诗人们的作品,也往往是寒食、清明并提。朝廷鉴于民间寒食、清明并举已相沿成习,就以官方文书的形式正式规定,清明到来时,可以与寒食节一起放假。这项规定距今已经1200多年,说明从那时起清明开始具有某种国家法定节日的色彩。

宋元时期,清明节逐渐由附属于寒食节的地位,上升到取代寒食节的地位。

祭祀 | 上坟

宋代高翥《清明日对酒》:

南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。

纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。日落狐狸眠冢上,夜归儿女笑灯前。人生有酒须当醉,一滴何曾到九泉。

明代高启《送陈秀才还沙上省墓》:

满衣血泪与尘埃,乱后还乡亦可哀。

风雨梨花寒食过,几家坟上子孙来?

唐代白居易 《寒食野望吟》:

乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭。

风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿。棠梨花映白杨树,尽是死生别离处。冥冥重泉哭不闻,萧萧暮雨人归去。

宋代杨万里《寒食上冢》:

迳直夫何细,桥危可免扶。远山枫外淡,破屋麦边孤。

宿草春风又,新阡去岁无。

梨花自寒食,进节只愁余。

而在清明这一天,千万游子也盼归与亲人团聚。据《汉书》记载,大臣严延年即使离京千里,也要定期还乡祭扫墓地。而对于那些羁留异乡又不能归乡的人们,则只能在漂泊的地方感应清明的气息和呼唤,用自己独特的方式遥遥祭告。

乡 | 归乡

唐代孟云卿《寒食》

:

二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲。

贫居往往无烟火,不独明朝为子推。

唐代权德舆《清明》

:自叹清明在远方,桐花覆水葛溪长。

家人定是持新火,点作孤灯照洞房。

明代高启《清明呈馆中诸公》:

新烟着柳禁垣斜,杏酪分香俗共夸。

白下有山皆绕郭,清明无客不思家。

卞侯墓下迷芳草,卢女门前映落花。喜得故人同待诏,拟沽春酒醉京华。

宋代陆游《临安春雨初霁》:

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

唐代戴叔伦《清明日送邓芮二子还乡》:

钟鼓喧离日,车徒促夜装。晓厨新变火,轻柳暗翻霜。

传镜看华发,持杯话故乡。

每嫌儿女泪,今日自沾裳。

清明节后来还吸收了另外一个较早出现的节日——上巳节的内容。上巳节古时在农历三月初三日举行,主要风俗是踏青、祓禊(临河洗浴,以祈福消灾),反映了人们经过一个沉闷的冬天后急需精神调整的心理需要。

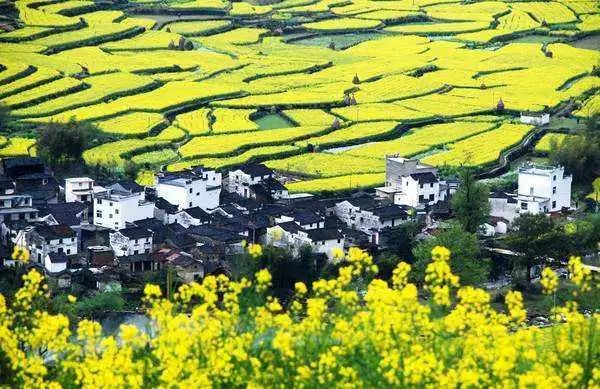

约从唐代开始,人们在清明扫墓的同时,也伴之以踏青游乐的活动。由于清明上坟都要到郊外去,在哀悼祖先之余,顺便在明媚的春光里骋足青青原野,也算是节哀自重转换心情的一种调剂方式吧。因此,清明节也被人们称作踏青节。

踏青 | 郊游

宋代程颢《郊行即事》:

芳原绿野恣行事,春入遥山碧四围。兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。

况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

宋代吴惟信《苏堤清明即事》:

梨花风起正清明,游子寻春半出城。

日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。

五代杨徽之《寒食寄郑起侍郎》:

清明时节出郊原,寂寂山城柳映门。

水隔淡烟修竹寺,路经疏雨落花村。天寒酒薄难成醉,地迥楼高易断魂。回首故山千里外,别离心绪向谁言?

宋代欧阳修《阮郎归·南园春半踏青时》

:南国春半踏青时,风和闻马嘶。

青梅如豆柳如眉,日长蝴蝶飞。花露重,草烟低,人家帘幕垂,秋千慵困解罗衣,画梁双燕栖。

咏春 | 抒情

宋代辛弃疾《满江红·暮春》:家住江南,又过了、清明寒食。

花径里、一番风雨,一番狼藉。流水暗随红粉去,园林渐觉清阴密。算年年、落尽刺桐花,寒无力。庭院静,空相忆。无说处,闲愁极。怕流莺乳燕,得知消息。尺素如今何处也,彩云依旧无踪迹。谩教人、羞去上层楼,平芜碧。

唐代薛昭蕴《喜迁莺·清明节》:

清明节,雨晴天,得意正当年。马骄泥软锦连乾,香袖半笼鞭。

花色融,人竟赏,尽是绣鞍朱鞅。

日斜无计更留连,归路草和烟。

宋代吴文英《点绛唇·时霎清明》:时霎清明,载花不过西园路。嫩阴绿树。正是春留处。