最近引发讨论的一个新闻:

国航的一个航班,有乘客在飞机滑行期间使用手机,另一乘客以「国航监督员」的身份制止。制止后仍不依不饶,情绪激动,扰乱航班秩序。

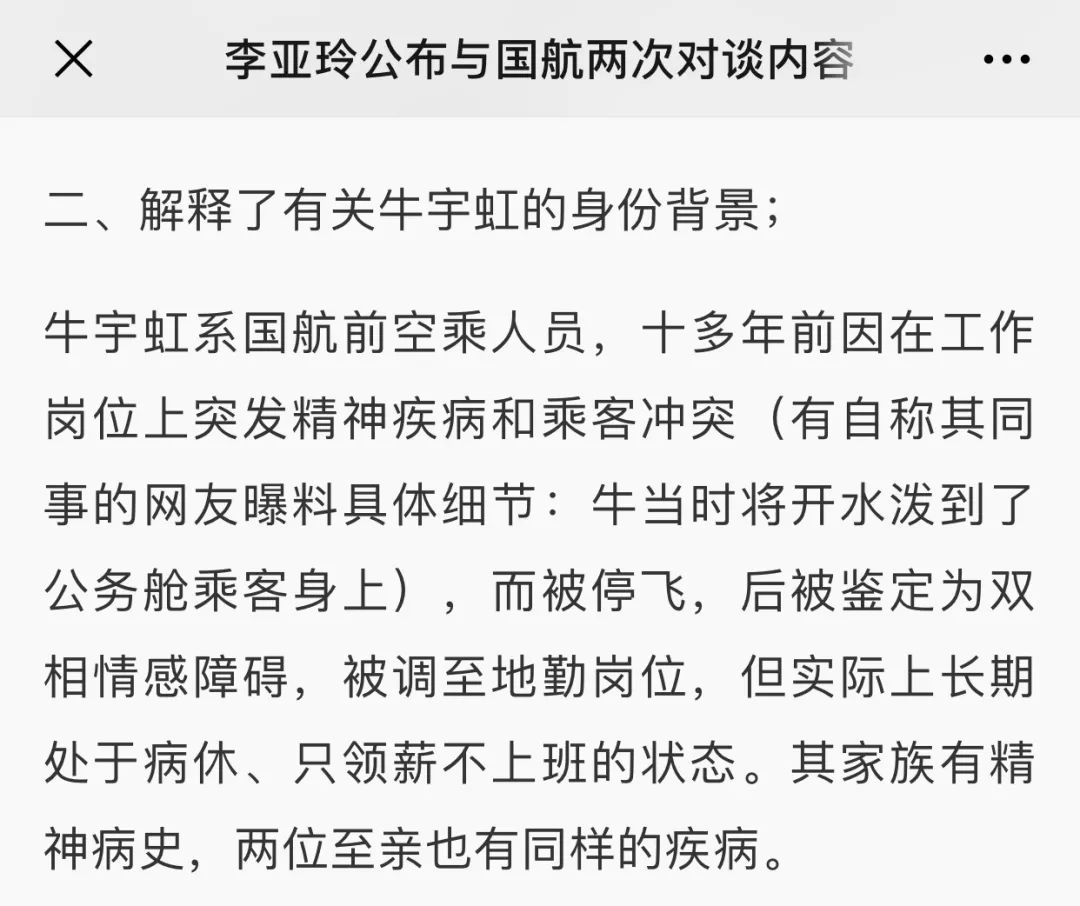

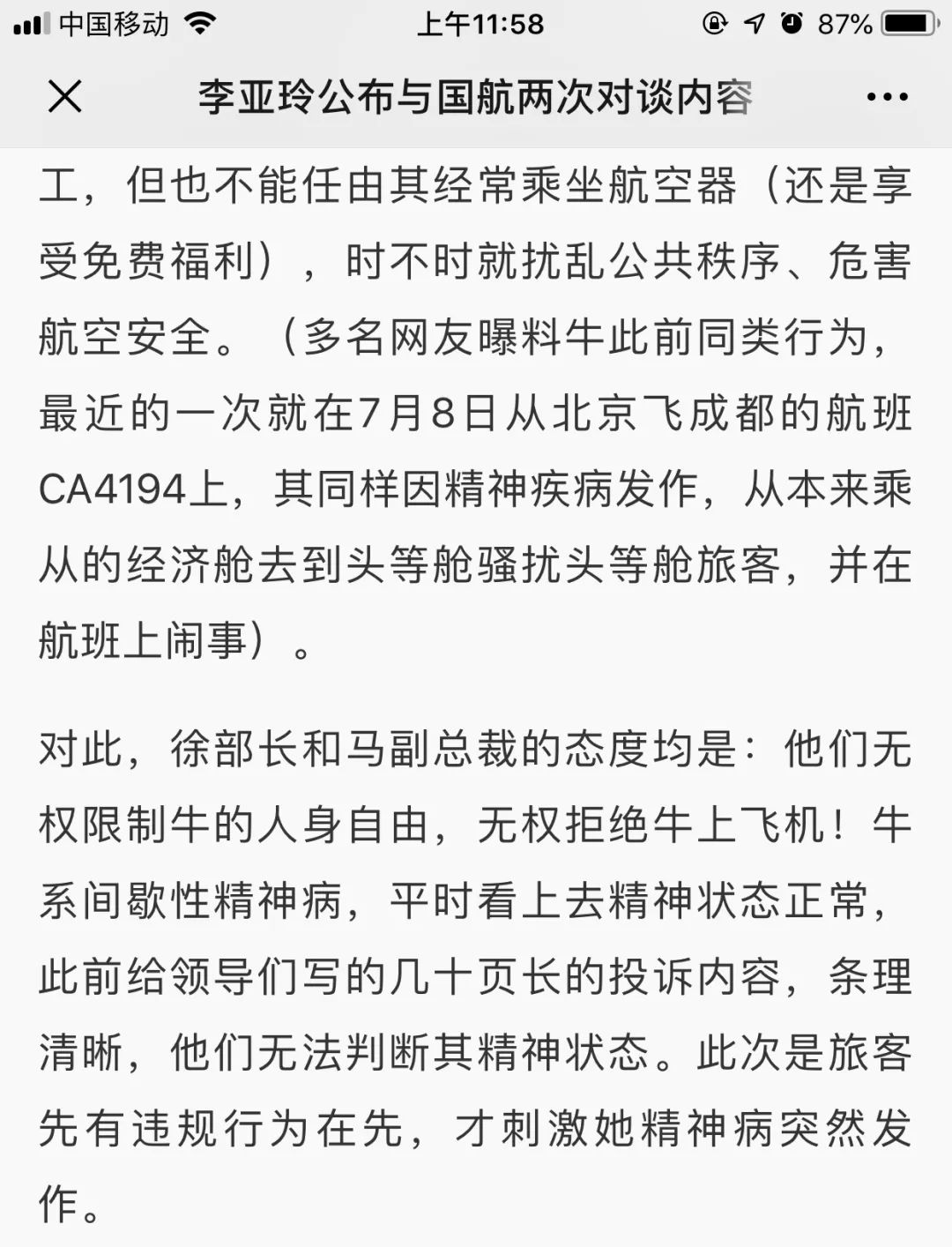

到这里,事情都还好说,只是一场突发的纠纷而已。后面的操作就有些看不懂了。首先,空乘人员一直在以息事宁人的方式处理,即便无效也没有采取更多措施,只能对其他乘客不断安抚道歉。飞机降落后,该「监督员」执意报警,几名被卷入纠纷的乘客(包括配合检查,确认切换了飞行模式的无辜乘客)都被带走调查,滞留数小时。最后,事情在网上曝光后,国航发表了几段回应,让质疑进一步升级,包括对当事人精神健康的推断:

言下之意,为什么要交代这些背景呢?因为对方有这样(扰乱公共秩序)的言行,可能是因为精神疾病发作导致的,大家最好体谅一下。

不同意,

这是对精神诊断的严重误用。

出现这样的误用,不是国航一两个发言人的错。它的背后体现出整个社会对精神诊断的误解,污名,和滥用。我在高校教过几年《异常心理学》专业课,发现这个问题不只存在于普通人身上,也影响了很多需要跟精神诊断打交道的专业人士,包括决策者,管理者,宣传发声者。所以我认真写了这篇文章。有点长,建议大家读下来,可能会改变你在这方面的观念。我想说明的是,放任错误观念长期泛滥,无论是对社会公众,对精神疾患人士,还是对医学的诊治预防,都是非常有害的。

1

,「是不是」精神障碍,谁说了算?

首先,谁可以做精神障碍的判断?

在国航这次事件的处理中,国航方面的发言人做了私下的暗示。姑且说暗示,因为没有明确的结论,也不曾向公众发布(乘客单方面披露的)。这是对的。因为非专业人士不可以凭借一个「十多年前」的双相情感障碍诊断和家族病史,就能够给出判断,说当事人正处在精神障碍的发作期。

不能判断,这句话是什么意思?

意思就是,她应该被当成正常人看待。

强调一遍:

她应该被当成正常人看待。

就像法律上的「疑罪从无」,在医学领域,如果没有权威的鉴证,就必须先默认一个人是健康的人,享受健康人的一切权利,承担一切义务。——这很重要,诊断是特权,不是想有就能有的。你想请病假,就要给出盖红章的诊断书。为什么?因为它免除了你的义务!

你

必须设法证明你值得。

试想,假如有一天你没去上班,什么话都不交代。你指望老板说:「啊,他十年前生过病,而且他们家人身体也不好,嗯……所以我猜他是生病了,也算情有可原吧」,会吗?不可能!老板只会扣你的工资,免你的职,要你承担代价。

对精神疾病,理应有一样的态度。

也许你确实病了,但是——牢记这点——

这时候你在别人眼中仍然是「健康的」,你的社会义务不能免除

。

除非你能拿出诊断,证明你正在治病。

这里最关键的一点,叫

举证责任

。

如果精神障碍可以带来一部分的特权(或免除义务),举证责任就不能依靠别人,只能靠当事人或监护人,拿出医生开具的,具有法律效力的鉴定书,披露当事人的诊断。否则,其他人完全可以——并且应当——按照正常人的方式对她。

换句话说,该怎么办就怎么办。

一个「正常的」乘客起飞时不系安全带,随意走动,大声喧哗,拒绝服从管理,这在航司管理规定里应该怎样处置,就要给予怎样的处置。该承担什么后果就要承担什么后果。这才是有效的管理,也保障所有人利益的管理。除非这个人可以证明她不是「正常人」,才能由此考虑不一样的对待。

再次强调,

举证责任在当事人。

国航这件事的处理反过来了。因为有人「暗示」或「怀疑」她有病,就主动为她免除了责任,好像给她预留了一块属于「精神病人」的活动空间。这是什么?这就是传说中的「被精神病」啊。我要是当事人,我要起诉这些人诽谤的——

你们凭什么给我下诊断,无照行医你知道吗?

2

,空乘人员

/

航司陷入困境

但是,为什么常常有「被精神病」的问题,而不是「被感冒」,「被癌症」呢?

这就说来话长了。

因为精神疾病常常被看作是一种「羞辱」,很多人不到万不得已,是不愿意主动披露自己有精神病的。我们多半看到的,就是事情已经发展到刑事责任的时候,才会大张旗鼓地宣示「精神病」的存在。其它大部分时候,都对它讳莫如深。

我们的文化又很喜欢玩这种暧昧。

不说就不说吧,懂的,大家都懂。有时候一个眼神就够了,一种默契的体贴。尤其熟人之间更是如此:「忍让她一点哦」,「哦,难道?」,「呵呵,是的,因为她有点……有点那个」。懂了,我们就惹不起躲得起,老弱病残呗。不明说,体现在行为上又不断容忍,息事宁人,「她是一个病人呀,你跟她计较了也没用。」

问题是,她不说,意味着什么?

意味着她也不用接受治疗。

病人相比于正常人,可以得到特殊照顾,是的,但他们同时也要承担责任,

最起码的责任就是遵循医嘱

。如果有某些可能危害他人的症状,甚至还要住院监护——说得直白一点,就是隔离。这也不用讳言。诊断是一种权力,这个权力在设立之初,就是为了对人进行划分,区别对待(

treatment

,就是治疗的原意)。作为病人的人,可享受病人的特权,也要承担作为病人的义务。

而精神诊断方面的困境是什么呢?

因为这些不能宣之于口的暧昧,落实到空乘人员

/

航司那里,操作时就要拿捏一种诡异的尺度:

对这个疑似精神病人的正常人,既不能说她是病人(她不用被治疗

/

监护

/

隔离),又要同时当她是病人(她不用承担正常人的规则约束)。

这……这是第

22

条军规啊这是。

所以,国航负责人在执行时也很痛苦:

我翻译一下:

我们不确定她算不算精神病。

有时候正常,我们无权限制一个正常人上飞机。

有时候又会犯病,我们不能惩罚一个生病的人。

所以到底有没有病呢?

——呵呵,那个,你懂的,就这么个情况,体谅一下好吧。

你瞧,黑色幽默不?

理想的程序是什么?

先默认她是正常人,有病她要申明,同时遵守医嘱。

没病她就要负责。

——现在是薛定谔的病:平时不病,追责的时候有病。

换谁来处理,也处理不好啊!

3

,病人和家属陷入困境

这种对待精神诊断的暧昧,不只是给「正常人」增添了困扰。事实上,最无辜的受害者还是广大的精神疾病患者和家属。他们又一次遭到了污名。

你看,讨论的风向很容易被带偏了——

矛头指向「病人」了,有人开始恐惧身边这些有诊断的「病人」。

以后乘坐飞机、火车,是不是都要乘客出示无精神疾病诊断的证明才能放心?

有

过精神诊断的人,是不是要被另眼相看?

「病人」不可控,不稳定,伤人还不负责?

不是的。

必须为他们说几句话:

第一,双相情感障碍是一个常见的诊断,有过抑郁发作和躁狂发作交替呈现即可确诊。注意是「有过」,不是「正在」。我在社会机构做心理咨询,跟这样的患者打交道有十几年的经验,没遇到过这么失控的场面。这些人在日常沟通中常常能表现出良好的社会功能,了解自己在言行上的责任和后果,也没有破坏公共秩序的风险。

第二,躁狂或抑郁发作期,病人会接受药物治疗。假如判断行为上有风险(主要是伤害自己的风险),医生会让他们住院监护。时间不长,一旦症状缓解就可以出院。换句话说,我们日常所接触到的双相「患者」,假如不是自行违背医嘱,

都是医生判断后,可以正常进行社会生活的普通人。

第三,不只是双相情感障碍,即使是重性精神疾病比如精神分裂症,也可以用同样的态度来对待。你永远不知道一个人有没有(或者曾经有过)精神诊断,

你也不用知道

。只要他不申明自己需要特殊照顾,你就可以把他当做正常人对待。

最后,

病是可以治好的,切忌把诊断慢性化和扩大化

。十多年前的诊断,都可以作为当前的行为依据,那岂不是曾经有过双相诊断,或家族病史的人,不管过了多少年,都存在某种危害公共秩序的「嫌疑」?这样一来,精神疾病的诊断是不是要写到档案里,作为一辈子无法消除的「前科」?

真要那样,精神医学就退回几十年前了。

真正的病人和家属都不容易。生病的人在努力康复。康复的人努力在融入社会。而担心病人安危的家属,不惜请假辞职也在努力照护病人的周全。他们有诊断,同时他们也想好好工作,社交,出行,与世界友好相处,享受正常人的权利。

或者说,承担正常人的责任。

不要让他们承受本来就不该他们承受的偏见。

4

,医疗体系陷入困境

最后想说一说,这种观念对医疗意味着什么?

它把精神医学陷入了不义之地。

当一个可能引发社会后果的行为,通过某种似是而非的精神病理学阐释,转变为医学问题,用于软化其社会责任的时候,实际上就是把社会管理的成本转嫁了一大部分到医学上。——

「社会有事,医生背锅」。

姑且不论这个观念对社会的影响,哪怕只对医学这个体系来看,破坏性也是巨大的。

一方面,它加重了对精神诊断的污名。

「病人」的原始含义,本来是「痛苦的人」,这样一来,无形中变成「破坏秩序的人」,「惹不起躲得起的人」。

这会让很多潜在的求助者更耻于开口,不愿承认自己在精神健康方面需要帮助。

谁知道会不会求助之后,过了十年,还会被人指指点点,当成

潜在的社会不安定因素呢?

痛苦的人不愿意求助。即使求助,也不愿意接受精神疾病的诊断,更有可能因此抵触治疗。——如果我吃药,被别人发现了会怎么想?他们会不会觉得我很疯狂(虽然我知道自己不是)?减少跟我的接触?一个新的工作机会,在同等条件下是不是就不会考虑我了?……他们还愿意跟我坐一架飞机吗?

依从性下降。不愿意服药,拒绝复查,耻于向身边的人寻求支持,等等。

一方面是真正的病人得不到帮助,另一方面,又会制造很多似是而非的「病人」。理论上,一切不合规的行为都可以解释为精神状态异常,被赋予病理意义,得到「医学」语境下的人道主义处置,这就让精神障碍的治疗逐渐具备了某种「维稳」的功能。精神科医生不再是医生,而是穿着白大褂的城管,被强加上本应属于其他人的工作职能。