“那些杀不死我的,终将使我更强大。”

华为在与思科的专利官司之后的成长历程,成为这句话最好的注脚。

有人警告思科总裁钱伯斯说:“华为将是思科的全球性的噩梦。”钱伯斯深以为然。自官司结束后,钱伯斯仿佛变成了鲁迅笔下的祥林嫂,时刻把华为挂在嘴边,经常向美国公众传播华为是思科的最大竞争对手,渲染华为有多么可怕,是美国国家安全的威胁。

思科公司对于美国政府的影响力,是微软亚马逊等大家耳熟能详的美国大公司无法相提并论的。

思科总裁钱伯斯不仅入选了克林顿政府的贸易政策委员会,并被克林顿誉为“美国经济乃至全球经济的真正领导者”,而且在小布什执政期间,钱伯斯担任国家基础设施顾问委员会(NIAC)的副主席,负责提供行业经验和指导,以保护美国重要的基础设施。美国国会535名议员中,有73位投资了思科,其中就包括美国前国务卿克里;2012年,思科在游说经费上投入了121万美元,从1998年到2013年,思科用于游说国会的费用为1572.52万美元。

2006年2月10日,美国进行了一场历史上规模最大的“网络风暴”网络战演习。演习由美国国土安全部指挥,美国国家安全委员会、国务院、国防部、司法部、财政部、国安局、联邦调查局、中央情报局等115 家政府部门参与,思科是演习的重要设计者之一。

思科公司始终保持着对美国政府举足轻重的影响力,因此华为在美国开展业务总是困难重重,受到各种或明或暗的阻挠。

随着思科与华为各自业务的不断拓展,双方竞争的市场领域越来越大,从交换机到路由器,从企业市场延伸到核心设备市场,演变为电信网络产品的全方位竞争。

华为则化压力为动力,在思科阴影的陪伴下茁壮成长。

与思科的这场专利博弈,成为华为公司从懵懂青年走向成熟的成人礼。对于华为来说,思科不仅仅是商业对手,更是最佳的老师和陪练。

思科为了狙击华为,其周密布置远远超出了技术和商业的范畴,从法律、政治、公共舆论、商业上的合纵连横、并购等各个方面都进行了部署,给刚踏上国际化征途,还浑身上下冒着土气的华为公司,好好地上了一课。

华为经历严峻考验,劫后余生不由得阵阵后怕,认识到自身与头号强国国际玩家之间的巨大差距。

华为是一个很善于向他人尤其是竞争对手学习的公司,此后开始了发奋学习,努力赶超之旅。

在此之前,华为虽然也有知识产权部,但是对于专利的重要性,以及如何进行专利运营,如何利用专利在商业竞争中发挥作用,认识非常浅显。思科作为一个好老师,给华为补了价值连城的一课。

华为在专利诉讼实战中涉险过关,痛定思痛,此后大力加强知识产权的建设。

笔者当年所在的专利公司作为华为的战略合作伙伴,深度参与了华为知识产权部的建设,此后华为的专利申请逐年递增,构建专利发展战略,进行有意识专利布局、专利运营,专利许可、交叉授权、围绕专利的商业谈判,无效及侵权诉讼,华为运用得也越来越熟练。

后来华为跟爱立信的一系列专利官司,笔者也参与其中,华为跟爱立信打得有来有往,旗鼓相当,显露出一流跨国公司应有的实力。

对于更加宏观的企业战略来说,这场官司也影响深远。经此一役,华为深刻认识到合纵连横建立产业联盟的重要性。

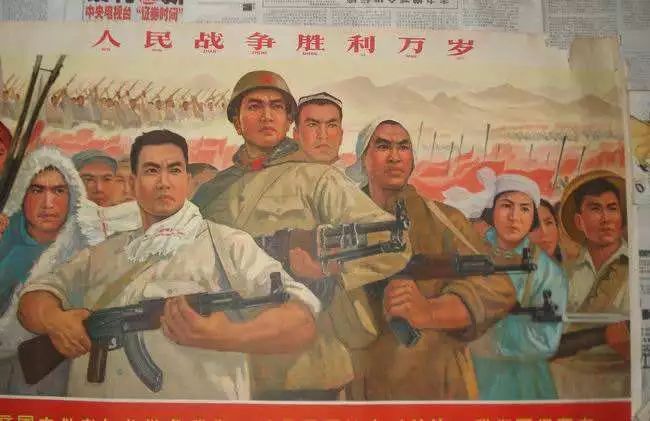

华为虽然没有像思科那样走向激进收购的道路,但相当程度上学习吸收了思科的运营经验。鉴于思科在数据通信领域仍然占据领先地位,华为此后在互联网领域通过协作, 合资, 合作等产业链整合的方式, 打造全球的进攻舰队,合力对抗思科。这就类似于当年共产党为击败强大的日本军队,而发起的各政党联合的统一战线, 最终让侵华日军淹没在“ 人民战争的汪洋大海”中。

与思科通过并购增强实力不同,华为更多的是进行互利共赢的技术合作,共同开发,既达到了增强自身实力的目的,又获得了一票盟友。这些盟友为华为扩展海外市场,获得当地政府支持,提供了有力的支援。

与思科通过并购增强实力不同,华为更多的是进行互利共赢的技术合作,共同开发,既达到了增强自身实力的目的,又获得了一票盟友。这些盟友为华为扩展海外市场,获得当地政府支持,提供了有力的支援。

面对思科的围追堵截,华为的策略是以退为进,由盟友冲上前线与思科周旋,自身则暂时脱离与思科直接竞争的战场,继续夯实主营业务,积蓄实力。2005年7月,任正非发表了题为《华为与对手做朋友,海外不打价格战》的讲话,为这一联盟策略定下基调:

“在海外市场的拓展上,我们强调不打价格战,要与友商共存共赢,不扰乱市场,以免西方公司群起而攻之。

……

我们把竞争对手称为友商,我们的友商是阿尔卡特、西门子、爱立信和摩托罗拉等。我们要向拉宾学习,以土地换和平。

……2000年IT泡沫破灭后,整个通讯行业的发展趋于理性,未来几年的年增长率不会超过4%。华为要快速增长就意味着要从友商手里夺取份额,这就直接威胁到友商的生存和发展,可能在国际市场到处树敌,甚至遭到群起而攻之的处境,但华为现在还很弱小,不足以和国际友商抗衡,所以我们要韬光养晦,要向拉宾学习,以土地换和平,宁愿放弃一些市场,一些利益,也要与友商合作,成为伙伴,共同创造良好的生存空间,共享价值链的利益。

……

和谐以共生共长,不同以相辅相成,这是东方古代的智慧。

”

数据通信产品的市场大体分为企业网市场和运营商市场。一定规模以上的企业都会建立企业内部的通信网络, 用于企业的信息化(企业内部计算机联网、 收发邮件等应用), 这个市场在全球范围内总的应用量甚至高于运营商的采购量。

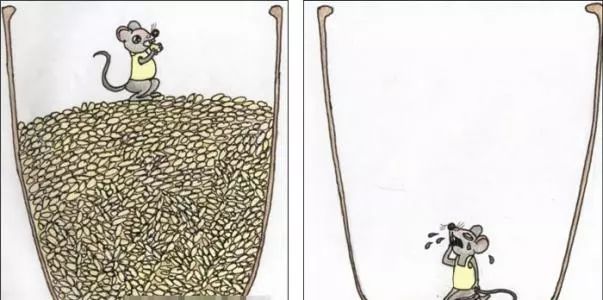

华为此前开拓的主要是运营商市场,对于企业网市场的积累还很薄弱。企业网的利润率更高,是思科更加看重的奶酪。

华为自己将重点放在运营商市场,企业网市场的开拓交给合作伙伴。

华为与3COM公司合资的华三公司,就是与思科周旋的一步妙棋。3COM数据通信网络设备的研发与销售主要在美国, 3COM在中国的研发与销售主要由华三公司负责。后来3COM逐渐空壳化,研发实力都集中在华三公司。而华三的核心研发团队大都是原华为员工。

在欧洲华为也是如法炮制。华为2004年正式与曾经的老对手西门子达成协议,通过给西门子做OEM,向西门子提供数据通信产品。华为的数据通信产品穿上西门子的马甲在欧洲销售,这里可是德国人的主场,思科无计可施。

在欧洲的一些展会上, 华为甚至和西门子的员工一起参展, 西门子以华为的技术作为其技术支撑而骄傲, 而华为则以在欧洲能和西门子这样的百年品牌合作而自豪。昔日曾在中国的交换机市场上打得难解难分的老对手,在数据通信市场上却牵起了手。正应了一句话,“ 没有永恒的敌人,只有永恒的利益”。

前文提到,西门子是中国3G技术标准TD-SCDMA最初的技术源头。华为与西门子在中国成立了鼎桥公司,主攻3G TD-SCDMA技术。该公司后期技术路线逐渐演进到4G TD-LTE,成为华为公司在4G时代掌握主动的利器。笔者当年因工作需要接触过许多鼎桥的研发人员,其中大部分人其实就是原华为员工,甚至还保留着华为的企业邮箱。

此外,华为还与日本的NEC公司、美国的赛门铁克公司、德国英飞凌公司分别成立了合资公司,进一步开拓了市场,扩充了技术实力。

华为的这些动作,思科当然看在眼里,但是却无法拿出有效的反制措施,因为如果动用非市场手段打压这些产品,就会连带把相关公司的利益也得罪了。华为通过这种方式,形成了反思科包围网。

当年思科通过大肆兼并,集合整个硅谷的互联网硬件创业集群,对其他公司进行降维打击,

如今变成了华为及其遍布世界各地的盟友的联盟网络,对思科单体的降维打击。

这可真是如同慕容复的成名绝技“斗转星移”:以彼之道,还施彼身!

2007年,思科CEO钱伯斯来华访问,被问及对手时,他直言不讳,最忌惮的对手就是华为。在过去的几年里,华三公司在中国市场给思科带来了不小的障碍。

2009年之后,华为不再假借华三公司这张皮来拓展企业网业务,将其卖给了惠普,华为自身加速向企业市场拓展。于是,华为与思科这两家多年宿敌之间的较量,又变得日趋激烈。

2011年,华为进一步明确了未来发展思路,从电信市场向企业级、消费者市场拓展。华为招兵买马,扩军企业业务BG(事业群),重新与思科进行贴身肉搏。

企业网业务,正是思科的核心奶酪。创立已经二十多年的思科,已经丧失了初期那种锐气,被熵增定律所左右,逐渐变得暮气沉沉,显露出“创新者窘境”。

2006年思科提出“人性化网络”的口号,表明思科的高层看到了未来的消费者化趋势,甚至也进行了战略部署,包括收购,走向多元化之路。但尝试的规模都很小。即使到今天,思科仍以传统的企业网络设备作为现金收益来源,难以走出第一曲线,表明其已经深陷固有价值网束缚之中。

价值网隐喻:米缸里的老鼠

反观华为,以耗散结构作为企业的底层世界观,企业上下时刻保持着新陈代谢,尽管企业规模已经十分庞大,仍然进取心十足,不断开疆扩土,保持着高速增长。

当年思科与华为较量时,思科如同大象,华为就像一个小老鼠,只能招架防御。时过境迁,此时的华为已经成长为一个与思科同等量级的对手。思科不得不打起全部精神对付华为。

华为经过多年战略相持之后,在2012年转入战略反攻。

2012年3月,在华为被禁止参与澳大利亚国家宽带网(NBN)项目投标时,钱伯斯拒绝就困扰华为的安全问题作评论,然而,他却提供了一个相对不太直接的回应,“华为有信任问题”,钱伯斯称,并认为澳洲禁止华为参加NBN项目“有意思”。

大家是否眼熟?如今美国要求遏制华为,澳大利亚也是急先锋。思科在其中起的作用才是“因却思婷”。NBN排除华为之后,自然最大的赢家就是思科。后果大家也看到了,澳洲的NBN是出了名的又贵又难用,而且建设进度奇慢无比,澳洲各种华人论坛上对于NBN的吐槽花样百出。即便是最乐观的估计,也需要到2020年左右才可以实现全国范围的初步覆盖。而到那时,中国的5G网络已经如火如荼地部署了。

华为基于多年的积累,在企业市场的冲击也来得极为迅猛。2012年5月6日,在美国拉斯维加斯举办的Interop2012上,华为的展台就矗立在思科的对面,打起了擂台。华为展出的CloudEngine12800核心交换机产品线甚至把思科这个对手震撼了,“思科很多人来华为展台看这个产品。”

思科起家依靠金融并购,固然成长迅速,但也奠定了企业的组织心智是急功近利型,在信息技术不断演进的漫漫征途中,缺乏持续创新引擎,逐渐被后劲十足的华为落在后面,无法在市场竞争中获得上风,不得不越来越频繁地动用非市场力量打击对手。

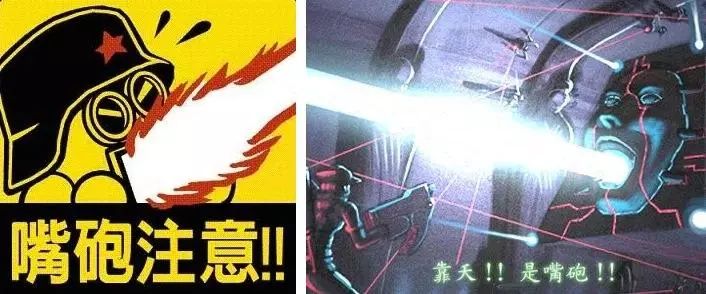

跟特朗普喜欢打嘴炮一样,思科高管一个个化身嘴炮王。

2012年6月初,在印度班加罗尔,思科公司副总裁AnilMenon首先按耐不住,直接向华为开火:“华为的一些弱点是非常严重的,我们将在解决方案和创新方面打败华为。”

思科执行副总裁RobLloyd则明确质疑华为的安全信用,“在云端世界,私隐和信息保护是客户最关心的,但不是华为的强项。”钱伯斯更是经常把华为的“安全”问题挂在嘴边,与美国众议院情报委员会报告中的观点非常相似。

2012年10月,华为、中兴被美国认定威胁国家安全。随后,思科又“翻出旧帐”表示,华为对2003年两家公司之间的专利侵权纠纷做出了错误的表述,思科因此公布了此前机密文档的部分内容。并再次指控华为抄袭自己的代码。思科总法律顾问马克·钱德勒(Mark Chandler)在其博客中公布的机密文件内容称,“注释和间距的精确一致性,不仅表明华为获得了思科的代码,而且表明思科的代码已被以电子方式复制下来,并被嵌入(华为的代码中)。”

思科更向其客户散发名为“华为和国家安全”的文件,文中称,“华为难以脱离其同中国人民解放军和中国政府的关系,尽管其公开否认”。思科单方面宣布结束与中兴为期七年的销售合作伙伴关系。

思科一再用安全问题来指控华为,但实际上,思科自己在网络安全方面的黑历史数不胜数,简直就是罄竹难书。

2010年的黑帽大会上,IBM互联网安全系统公司的研究人员Tom Cross论证说,黑客可轻易地利用思科IOS操作系统中的后门,在忘记密码的情况下,通过恢复系统的出厂配置对路由器进行管理配置,这会将整个网络都置身于不可预知的风险中。更为糟糕的是,思科居然在OSPF(开放式最短路径优先,一种内部网关协议)协议设计中也使用了这一极其脆弱的DES算法,来实现协议报文的认证。

2013年,德国报纸《明镜》(Der Spiegel)披露的信息显示,美国国家安全局(NSA)正在利用思科路由器的某些后门。思科否认与美国国家安全局合作实施这些后门的指控。

2014年,在思科针对小型企业的路由器中发现了一种新的无证后门,允许攻击者访问用户凭证,并使用升级权限发出任意命令。

2015年,一群政府支持的攻击者开始在思科的路由器上安装恶意后门,他们利用了许多保留默认管理凭证的路由器,而不是把它们换成别的东西。

2017年,在维基解密(Wikileaks)泄露数据的帮助下,思科在自己的路由器中发现了一个漏洞,这使得中央情报局(CIA)可以通过一个硬件漏洞远程控制300多个思科交换机模型。2018年3月,一个名为“cisco”的硬编码账户被曝光。后门允许攻击者远程访问超过850万台思科路由器和交换机。

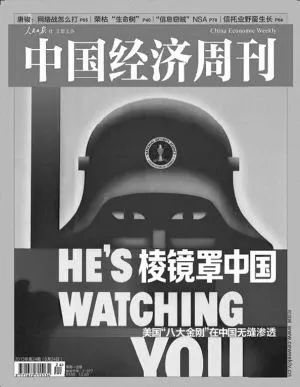

思科还指控华为与中国军方关系密切。但实际上,思科与美国政府和美国军方才是真正的老铁。造成中国网络安全隐患最大的源头,正是以思科为首的美国互联网硬件提供商。

中国国家互联网应急中心抽样监测显示,2011年有近5万个境外IP地址作为木马或僵尸网络控制服务器,参与控制了中国境内近890万台主机,其中有超过99.4%的被控主机的源头在美国。仿冒我国境内银行网站站点的IP,也有将近四分之三来自美国。来自国家互联网应急中心(CNCERT)2013年的数据则显示,中国遭受境外网络攻击的情况日趋严重。

这些触目惊心的数据,显示出中国网络安全的脆弱现状。中国的信息安全在以思科为代表的美国“八大金刚”(思科、IBM、Google、高通、英特尔、苹果、Oracle、微软)面前形同虚设。在绝大多数核心领域,这八家企业都占据了庞大的市场份额。

一位在信息安全领域浸淫了20多年的专家称:“作为全球第二大经济体,中国几乎

是赤身裸体地站在已经武装到牙齿的美国‘八大金刚’面前。在危机时刻,美国‘八大金刚’可能对中国带来的危害,丝毫不亚于当年火烧圆明园的‘八国联军’。”

多位信息安全专家向《中国经济和信息化》表示,在全球范围内,除美国在信息安全方面采用进攻型策略以外,其他国家都只能防守。而如何防范可能被插进体内的獠牙,国内相关部门应当拿出更多办法。

全球有超过九成的网络战发端于美国。而网络设备正是网络战必备的武器。早在2001年10月26日,美国就颁布了《爱国者法案》。根据法案的内容,警察机关有权搜索电话、电子邮件通讯、医疗、财务和其他种类的记录;减少对于美国本土情报单位的限制。 在此法案下,“八大金刚”或主动或被动地开始向美当局交付信息。谷歌就曾公开承认,已根据《爱国者法案》的规定,把欧洲资料中心的信息交给了美国情报机构。微软也坦承该法案可获取欧盟云端资料。

以上这些报道如果发生在华为身上,不知道得在中外舆论界掀起多大风浪。但由于案犯是思科,不仅西方媒体很少报道,连中国的媒体或大V也似乎视而不见。

这场纸包住火的游戏似乎还要一直玩下去,直到有一个人横空出世,揭开了思科的“皇帝新衣”,这个人就是CIA前雇员、棱镜门的揭露者斯诺登。

斯诺登称,美国国家安全局(NSA)通过思科路由器监控中国网络和电脑。而思科参与了中国几乎所有大型网络项目的建设,涉及政府、海关、邮政、金融、铁路、民航、医疗、军警等要害部门的网络建设,以及中国电信、中国联通等电信运营商的网络基础建设。思科同时也是美国政府和军方的通信设备和网络技术设备主力供应商。

斯诺登的揭秘,终于把网络安全这只“灰犀牛”呈现在中国当局面前。安全专家担心一旦战争爆发,美国政府极有可能利用思科在全球部署的产品,发动网络战,对敌国实施致命打击。

以“棱镜门”为契机,中国的政府部门以及电信运营商掀起了一场声势浩大的“去思科化”运动。作为思科在国内的传统用户,中国电信2013年的IP设备集采项目,覆盖高端的核心路由器、单列的数据中心交换机、大量的中低端IP产品各类网络产品。但与往年不同的是,作为保留的传统优势项目,思科在核心路由市场彻底败北、颗粒无收。

此后,政府采购名单几乎看不到思科的名字。

时至今日,思科已经退出中国的运营商市场,仅在企业网业务保留一席之地,主要在大互联网公司以及金融公司。

2018年,华为尽管营收总额比思科两倍还多(7212亿人民币VS 493亿美元),增长速率是对方的六倍(19.5%VS 3%),但是单说企业网业务,思科仍然是全球老大。华为企业网业务要想彻底打败思科,还有很长一段路要走。

思科诉华为,对于全球通信行业都是一个有巨大冲击力的标志性事件。全球数据通信巨头思科居然使出浑身解数对付一家不太知名的中国公司,就已经够震撼的了,更震撼的是最后双方居然平局收场。就如同当年全球霸主美国携多国联军与新生的中国在朝鲜打了个平手,后者的国际地位一下子就竖立起来了。

思科相当于给华为做了个活广告,华为成为通信领域的一颗闪耀的新星,此前久攻不下的欧洲市场,终于向华为敞开了大门。

2005年,华为在英国市场实现里程碑式的突破——成功通过英国电信(BT)的严格认证,进入英国电信价值百亿英镑的21世纪网络改造和建设大单“优先供应商短名单”。这也是华为首次突破欧美主流市场的标志性事件。获得BT项目的意义在于迎来全新发展契机,从此华为具备服务国际大客户的能力,并在欧洲站稳脚跟。这在华为国际化进程中有着重大意义。

2006年,英国另一家电信运营商沃达丰谋求跨国发展,但是在西班牙竞争不过当地龙头企业Telefonica,想起了华为有分布式基站的独门绝活,想借助华为分布式基站绝地反击。华为建设的沃达丰接入网,技术指标超过Telefonica,华为分布式基站一战成名。2007年,华为的分布式基站斩获一连串大单。

2007年,正是3G到4G更新换代的关口。华为面临一个重要的路径选择:4G基站应当怎么做?继续沿着分布式基站的道路走下去,还是跟竞争对手爱立信保持一致?

在征询华为内部意见时,无线业务总裁余承东遭遇众多反对声,因为第四代基站成本会升高1.5倍,还有很多技术风险无法克服,分布式架构是否能适应4G通信的要求,谁心里都没有谱。如此大规模的投入,一旦达不到市场预期,可能几年都翻不了身。

最后,还是余承东一锤定音:“必须做,不做就永远超不过爱立信。”

2008年,华为第四代基站(Single RAN)问世,技惊四座。相对于竞争对手,华为Single RAN技术优势太明显。部署一个基站,爱立信插12块板,而华为只需插3块板,部署和维护成本大幅降低。

这次技术突破,一举奠定了华为无线的优势地位。从此,华为无线军团一路高歌猛进、四面出击,最后全面占领欧洲市场。2010年之前,华为无线历经多年艰苦奋斗,在西欧市场仅获得9%的份额。但在2012年之后,华为的市场份额飙升至33%,高居欧洲第一。随着无线业务突飞猛进的发展,华为在欧洲的品牌形象也建立起来,并为其他业务在欧洲的拓展奠定了基础。

为何美国要求欧洲拒绝华为,但是欧洲各国难以照办?如今的欧洲ICT市场,从云存储到电信设备,再到网络安全,华为的业务涉及到方方面面。其运行之流畅,业务之全面,让人们已经忘掉它是一家来自中国的企业。

中国与“一带一路”各国要建立命运共同体,说到底还是要建立在共同的经济利益基础上。早在十几年前,华为与合作伙伴建立利益共同体,就已经为此事做了相当的铺垫。这些合作伙伴中,甚至包括原先的竞争对手。中国推进一带一路才能顺势而为,事半功倍。

大家印象中,英国一向是美国的跟班,但是为何英国的反对声音最大?根源还在于,英国电信和沃达丰从十几年前就已经成为华为两大重要战略伙伴。

“英国电信”听这名字就知道,这是英国的国营电信公司。2019年1月,英国电信获准进入中国,进一步加强与中国的利益捆绑。沃达丰依靠华为的设备获得竞争优势,更是华为的铁粉。美国要求欧洲各国禁用华为时,沃达丰第一个跳起来反对,老子都跟华为合作这么多年了,相当一部分设备都是来自于华为,你让我禁可以,给我补偿损失啊?没钱就不要哔哔。沃达丰不仅不禁,反而高调宣布将在7月份部署5G网络,主要硬件设备都是来自华为。

总结华为VS思科的这段恩怨纠葛,体现了中国古老的“王霸之争”,也是中美两国未来命运,在公司级尺度上的一场预演。

所谓王道,就是带头大哥要解决小伙伴们生存和发展的问题,大家跟着带头大哥,能吃香喝辣。按照今天的话说,要建立共同防御体系和互利共赢的协作体系。

在春秋时,华夏文明对于王道的表述为:保合诸夏,谐和万邦,驱除鞑虏,可以将这种王道理解为一种“共同防御体系”,它解决的是成员国在共同敌人的威胁下的生存问题。遗憾的是,在农耕时代的技术框架下,生产力增长很快就达到上限,华夏文明很难带着周边的邦国进一步向前发展。

美国通过“温言在口,大棒在手”(语出美国总统西奥多·罗斯福)的方式建立和维持世界秩序,带头建立联合国,基本符合“王道”原则,实事求是地说,相对于前一个世界领袖大英帝国从头到尾散发出的“霸气”,美国要“王道”多了。

二战之后,美国是在自己没有完全做好准备的情况下,被形势推到世界领导者的位置,属于“黄袍加身”。美国使出浑身解数,击败了唯一的挑战对手苏联,在经济、科技、军事力量方面远远拉开了与其他国家的距离,成为世界唯一的超级大国。但是还没喘口气,就被拉登的几架飞机干蒙了,好不容易回过神来,发现加入WTO之后的中国已经迅速追赶上来。

权力的诱惑是巨大的,掌握世界的权柄更是有无上的诱惑之力。美国拿到这一权柄食髓知味后,就再也不愿意撒手了,力有未逮就强行提升力量,美国最终还是回到大英帝国的老路上——依靠贸易和金融从全球吸血,并且越来越依赖金融。

采用金融剥削要比贸易省力得多,而且更加暴利,但其中必有输家,无法实现双赢。为了实现金融剥削,必须控制货币之锚,还得制造别人混乱我独好的国际形势,因此需要在世界各地造成动乱,打压竞争对手,武力大棒必须时时挥舞。就这样,美国逐渐远离王道走向霸道,并成为世界不稳定之源。

如今美国不断升级与中国的贸易战,并在全球围堵华为,无非是思科与华为之间的商战,升级为国家之间的较量。《六韬》中所记载的姜子牙和周文王在渭水之滨那场对话,早已预言了这场较量的结局:

“天下非一人之天下,乃天下之天下也。同天下之利者,则得天下;擅天下之利者,则失天下。”

译文:“天下不是一个人的天下,而是天下所有人共有的天下。能同天下所有人共同分享天下利益的,就可以取得天下;独占天下利益的,就会失掉天下。

(未完待续)

前文见:

美国打压华为这事水很深——什么是华为?(1)

华为诞生前的通信行业是个什么状况?|| 什么是华为?(2)