主要观点总结

新中国成立75周年之际,国务院国资委新闻中心联合多个平台推出《国家工业密码》有声故事网络互动传播活动。文章主要介绍了国机集团助力“工业牙齿”实现机械化量产的故事,包括金刚石(钻石)的硬度、应用以及人造金刚石的生产过程。中国经过努力,成功合成人造金刚石,解决了天然金刚石储量不足的问题,并实现了武装到“牙齿”的壮举。

关键观点总结

关键观点1: 有声故事活动介绍

《国家工业密码》活动以国有企业工业文化遗产为起点,回顾国资央企打造工业体系的生动故事。

关键观点2: 金刚石的硬度与重要性

金刚石被称为“工业牙齿”,是自然界最硬的物质,在工业领域具有广泛的应用。

关键观点3: 人造金刚石的诞生与发展

中国通过不断努力,成功合成人造金刚石,解决了天然金刚石储量不足的问题,并在装备越来越成熟的加持下,实现了武装到“牙齿”的壮举。

关键观点4: 人造金刚石的应用

人造金刚石广泛应用于深地钻探、航空航天、新能源光伏、IC芯片制造等领域。

正文

新中国成立75周年之际,

国务院国资委新闻中心联合新华网、云听APP、喜马拉雅APP、机械工业出版社推出

《国家工业密码》——

有声故事网络互动传播活动,

以国有企业工业文化遗产为起点,

回顾国资央企打造工业体系的生动故事,解析宝贵经验的奋斗密码,展望以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的光明前景。

在标示物体硬度标准的

莫氏硬度量表中,

1—10级硬度,

人的牙冠硬度大概在7—8级,

是人体最坚硬的部分。

在工业领域,

也有一种超硬的材料,

被形象地喻为

“工业牙齿”

。

这是个什么东西?

它到底有多硬?

在莫氏硬度量表中,

这颗“工业牙齿”的硬度

是最高的10级,

意味着它是目前自然界存在

最硬的物质。

相信大家都猜到了,

它就是大家熟知的

金刚石

,又称钻石。

▲

由国机集团下属郑州磨料磨具磨削研究所有限公司(简称“三磨所”)培育的CVD(化学气相沉积) 钻石

金刚石除了极高的硬度之外,

还具备

无与伦比的

热、光、声、电等物理性能

,

用在工业领域,

上至航空航天、国防军工,

下至石油开采、地质勘探,

精至半导体芯片、电子工业,

各行各业都不乏其身影。

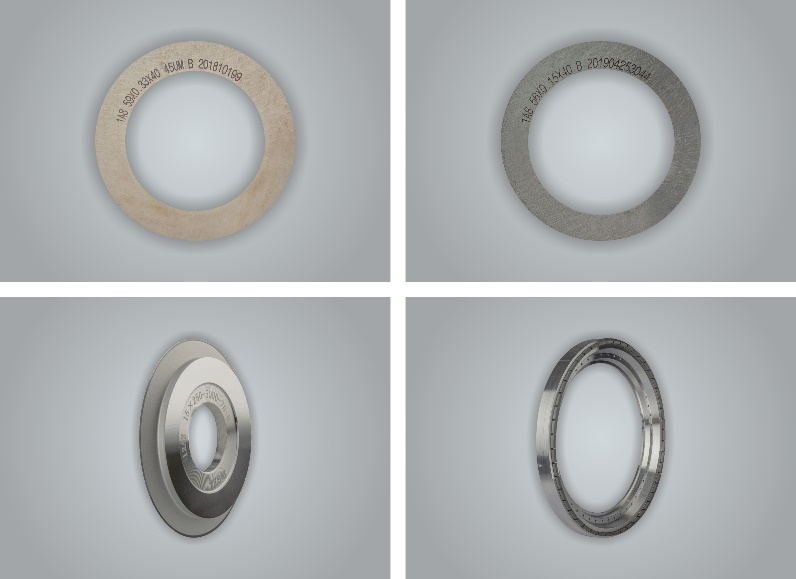

▲ 由国机集团下属三磨所生产的

应用于半导体行业的金刚石工具,具备高速高效高精切割、磨抛等功能,是实现晶圆、芯片制造环节中不可或缺的工具

既然这东西这么好,

怎么才能得到呢?

20世纪50年代末,

我国天然金刚石储量极度缺乏,

获取金刚石严重依赖进口。

在西方对新中国实施了经济技术封锁后,

依赖进口的工业用金刚石

来源几乎被全部掐断。

巧妇难为无米之炊,

缺少了重要的“工业牙齿”,

新中国的工业变成了

“无牙仔”

。

为了解决这一难题,

人造金刚石成为了天然金刚石的平替,

如何生产“工业牙齿”的问题

摆在了当时科技工作者的面前。

金刚石和石墨都是碳元素的不同形态。

人造金刚石的生产过程,

就是将石墨变成金刚石的过程。

1955年,

美国通用电气公司

专门制造了高温高压静电设备,

得到世界上第一批

工业用人造金刚石小晶体,

从而开创了工业规模生产

人造金刚石的先河。

不久,杜邦公司发明了爆炸法,

利用瞬时爆炸产生的高压和急剧升温,

也获得了几毫米大小的人造金刚石。

1960年10月,

原国家第一机械工业部

设立了代号为“121”的

研制人造金刚石的国家重点课题,

由

北京通用机械研究所

、

郑州磨料磨具磨削研究所

等

组成联合课题组进行攻关。

这两家企业,

也是

国机集团

下属企业——

合肥通用机械研究院有限公司和

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

(简称“三磨所”)的前身。

早些年,

马路边上经常能看到崩爆米花的摊位,

一个黑色的“炮台”在炉顶上不停地旋转,

底下烧着火。

如果“运气好”,

路过的时候刚好爆开,

巨大的响声经常会吓人一跳,

不知道的以为哪里在放炮。

这和制造金刚石的过程有一些相像,

在持续高温高压的环境下,

把“爆米花锅”换成

研制金刚石的

六面顶压机

,

加上复杂的压力、温度等环境因素,

最终将石墨转变成金刚石,

这就是人造金刚石的生产过程。

但密封不严会造成实验失败,

沉重而昂贵的设备会崩裂损毁,

发出巨大的爆炸声,

像“开炮”一样,

因此科研人员又戏称自己是“炮兵”。

1963年12月6日的晚上,

在第32次试验中,

六面顶压机中出现了

闪闪发亮的神秘晶体,

这意味着

中国

终于研制成功了第一批人造金刚石,

成为世界上第六个

掌握人造金刚石技术的国家。

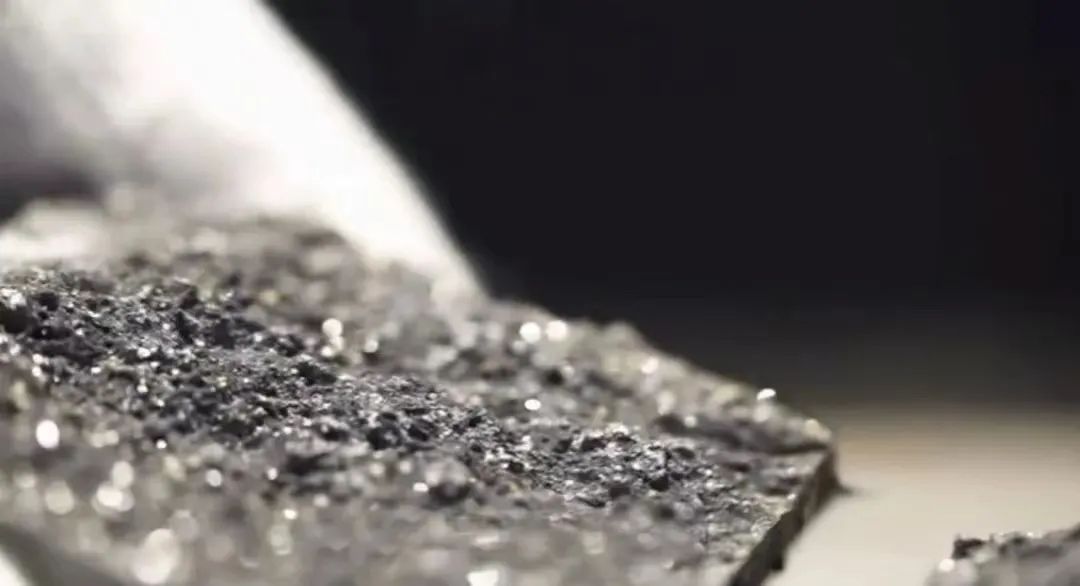

▲

人造金刚石颗粒合成块

▲ 1963年,北京,中国首次成功合成人造金刚石

这是个十足的好消息,

我国仅用了3年,

就拥有了自己的人造金刚石生产技术。

但问题随之而来,

装备效率低下、成本昂贵是不争的事实,

想拥有一口完整的“工业牙齿”依旧不能实现,

我们还需要更高效的工业化生产手段。

1964年4月,

由

郑州磨料磨具磨削研究所

牵头,

联合

济南铸锻所

(现隶属于

国机集团

)等

开始研制铰链式六面顶压机,

以实现人造金刚石的机械化量产。

▲

1995年,郑州,我国第一台具有完全自主知识产权的人造金刚石合成装备——“功勋压机”退役时照片

在研发过程中,

科研人员获得了一份特殊的奖励——

一碗羊肉烩面

。

1964年的光景,

国家刚度过三年自然灾害,

填饱肚子都是奢望,

更别提能吃上

这一碗飘着油花儿的羊肉烩面了。

1965年11月5日,

在超过1300℃的高温和数万倍大气压下,

“铰链式六面顶压机”

内,

比指甲还软的石墨边缘,

终于出现了点点星光般的金刚石,

慢慢地一颗颗晶体汇聚成一片“星河”,

这也意味着这台压机可以

量产人造金刚石

了,

新中国的工业发展

真正实现了武装到“牙齿”的壮举。

这台压机在当年

便生产出人造金刚石10000克拉,

在服役的30年时间中,

共完成约150万次的合成,

被誉为

“功勋压机”

。

▲

矗立在国机集团下属三磨所院内的功勋压机

在越来越成熟的装备加持下,

2023年中国人造金刚石产量突破

250亿克拉

,

占全球产量的95%以上。

不仅能完全满足国内需求,

而且大量出口国际。