如果要评选近期上热搜

最频繁的综艺,碱碱我是肯定要投一票给《演员请就位2》。

令人啼笑皆非的是,作为一个演技类综艺,导师们本身的讨论度比演员比短片还高,而其中贡献出最大流量的非郭敬明莫属:

▲

比起短片拍得如何,大家更关注的是郭导的一言一行

可能是最近郭敬明执导的《晴雅集》即将上映,再加上《小时代》重新被考古,大家的讨论热度都集中在这个备受争议的焦点人物。

▲

装

备《小

时代》的经典

台词,连撕逼都充满一种高贵冷艳的感觉

而围绕在郭敬明身上的讨论,肯定逃不开他那特点鲜明又毁誉参半的「

郭式审美

」。

▲

有人觉得他的审美是最不能被黑的点,有人觉得他审美单一,充满风尘气

郭敬明的审美是个很有趣的话题,对于男明星,他一直都偏好混血脸和小鲜肉,还被赵薇直接吐槽偏好长得像他的演员:

▲

无论是被郭导保送的何昶希,还是《小时代》里的选角都是这一类长相

但事实上,郭敬明早期也并不是这样的长相:

▲

与其说是偏好长得像他的脸,不如说他的审美就是对这类长相有偏执

而对于女明星,人们也吐槽他在《爵迹》里的

审美过于单一

,连范冰冰和林允都能撞脸:

▲

郭导大概是用行动表明,他看中的是林允当时的人气,而不是林允的长相风格

但与此同时,他又能在《小时代》里挖掘出郭采洁和郭碧婷美的另一面,甚至定义了她们将来的路线:

▲

如果不是郭敬明,她俩估计还会一直受限于湾湾甜妹风

郭式审美究竟是怎样的一种审美?为什么曾经能给郭敬明带来

商业上的成功

,甚至成了一些人的经典印象?但现在又

毁誉参半

,时常被人吐槽诟病?跟经常被拿来相比较的韩寒和于正,他的成与败又有什么不同之处呢?

今天就让碱碱给大家聊聊看吧!

01

「郭式审美」是什么

想要弄清楚郭式审美成在哪、败在哪,首先需要明确的是,郭式审美的特质究竟是什么,以及它的来源是什么。

虽然大家都对郭敬明的审美津津乐道,或认同或批判,但很少有人注意到,郭式审美其实有着

非常鲜明的时代烙印和群体烙印

。

具体来说,郭式审美的形成跟他所处的时代变迁和群体特征有着非常紧密的联系。最终凝结成

他在审美上的三个特质——日漫风的唯美浪漫、个人主义的纤细敏感和物质主义的堆砌精致

。

▲《小时代》和《爵迹》便是其中代表,华丽精致又充满二次元感

首先是

日漫风的唯美浪漫

。

郭敬明出生的80年代,大量的日漫引入大陆,可以说是影响了一代人的审美。在那个年代的日漫作品中,比起男性向的热血硬朗风格,女性向漫画作品往往呈现的是

浪漫、唯美、精致、诡艳

的风格:

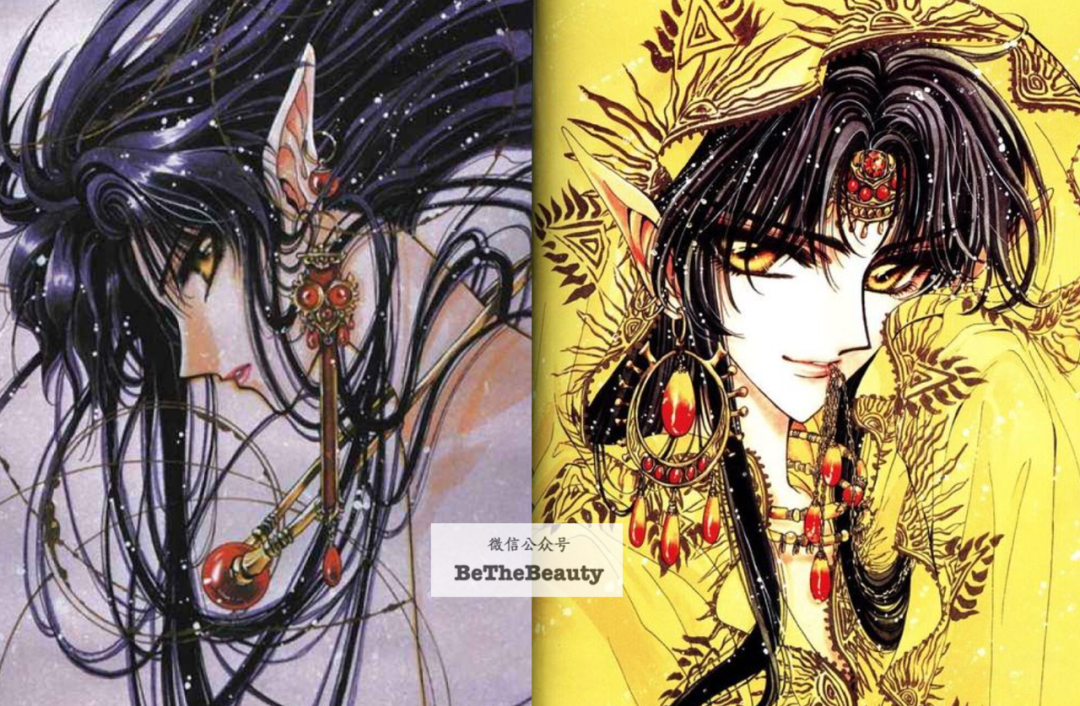

▲

这类风格的佼佼者就是女性漫画家团队clamp,年轻一代可能更熟悉她们的《魔卡少女樱》(郭敬明的《幻城》就被指出过抄袭clamp的《圣传》)

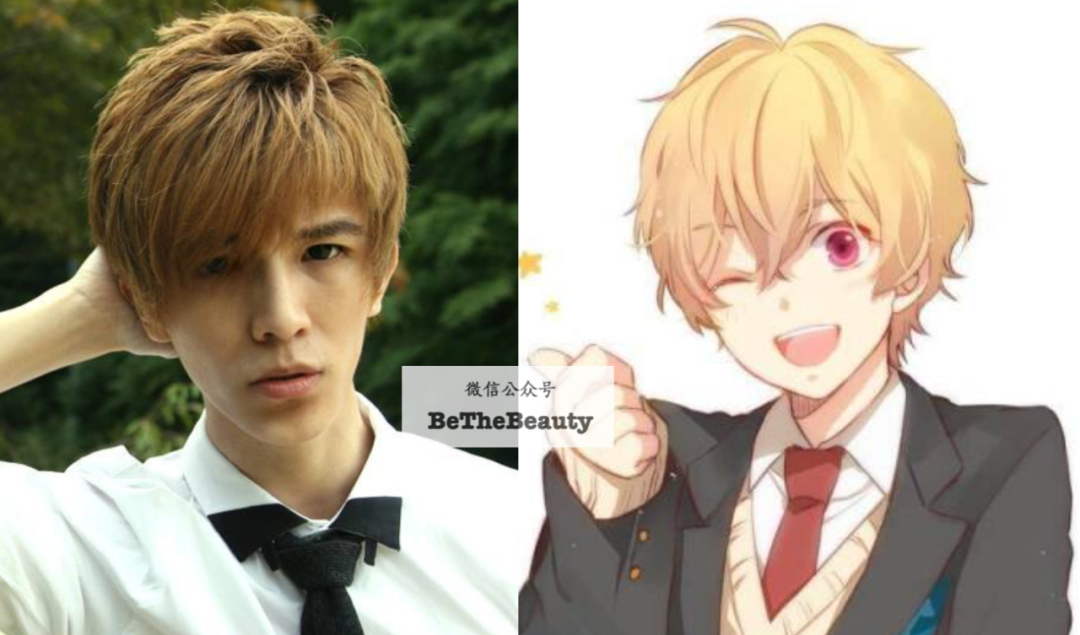

如果转换到真人频道,典型例子大概是常被称为漫撕男的林佳树和宝井秀人:

▲

长相立体精致,又带有诡艳的魅惑气息

可以说,受那个年代日漫影响下成长的国人,或多或少都会欣赏这种浪漫唯美的风格。而不像长辈们一样,往往只偏好以前那种古典写意的风格:

▲

并不是说年轻一辈就欣赏不了古典风格,而是说会比老一代更能欣赏浪漫唯美

而郭敬明就是一个非常典型的例子。

他的代表作《幻城》其实可以说是一本日漫的汉化小说

(

有人把《幻城》定位为西式奇幻,其实并不准确,起码他的起名风格就有种日漫感,什么樱空释之类的)

。

按偏好程度来讲,如果说同时代大多数人对这种风格的喜爱程度是能get到能欣赏,那么郭敬明则属于

融会贯通甚至可谓执迷

。

▲

郭敬明对浪漫唯美的日漫风的偏好,其实可以从他主编的《最小说》的封面插图看出

这种偏好也同样反映在他所偏好的帅哥美女往往是

日系漫撕风格

,比起比例恰当的端正,更偏好

立体精致的二次元脸

:

帅哥们或是

长相立体深邃的混血感帅哥

:

▲

凤小岳、李贤宰和严屹宽就有这种混血感

或是

脸型显v,眼睛偏欧式又不失立体的花美男

:

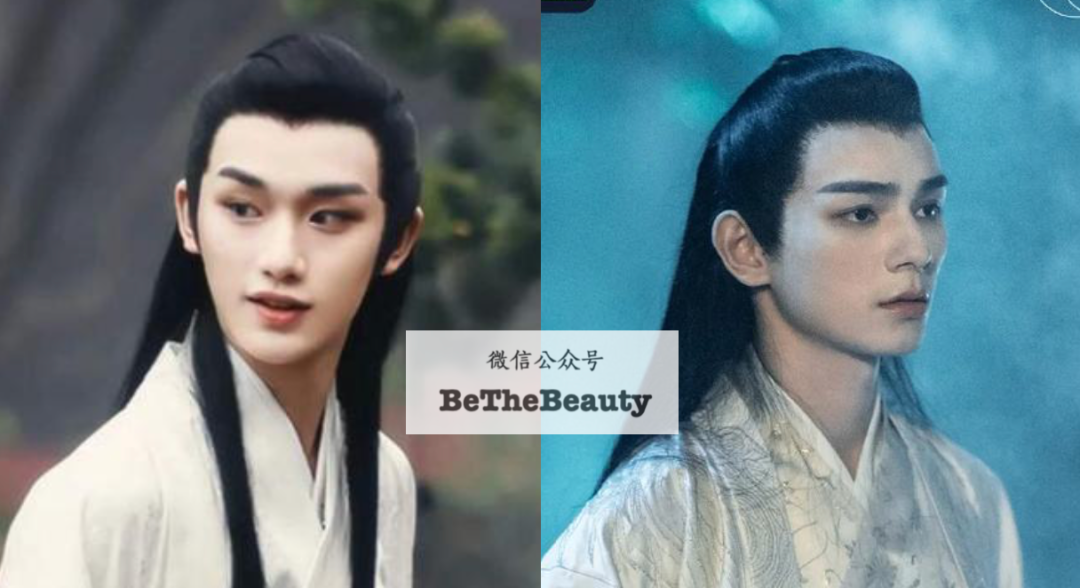

▲

姜潮、汪铎和陈学冬就是这种。

再少年感一些的小鲜肉,他也是要求

五官柔美精致,鼻梁挺拔

:

▲

譬如郭俊辰、黄俊捷和丁程鑫。

对美女的要求倒是多样化些。但也多是大眼睛花瓣唇,面部线条柔和,颇有

日漫少女感或精致感的二次元长相

:

▲譬如范冰冰、郭碧婷和杨幂

之所以说他对这种风格堪称执迷,不仅表现在他的选角审美非常统一,更表现在他对自己的外形改造也是同种风格路数。

类似上述「郭男郎」们在郭导影视作品里的造型,郭导本身也热爱日本漫画式的染发+厚刘海+精致烫头,而

高挺的鼻梁和深邃的混血眉眼

也是后期郭导和前期郭导的重大差别:

▲

所以说郭敬明并不是追求长得像他的脸,而是追求长得像漫画人物的脸

然后是

个人主义的纤细敏感

。

郭敬明成长的那个年代,恰好是

集体主义转向个人主义

的年代,也是在这期间,文艺界的创作题材开始转变,譬如,代表个性叛逆的摇滚乐就是在80年代的国内兴起。

在那个宏大叙事落幕的时代,郭敬明无论是早期的校园疼痛还是后期的都市题材,都没有出现过宏大的现实主义作品。从这意义来讲,他写出来的都是「

靡靡之文

」。

▲

《小时代》里最后这段独白其实表明了郭敬明对时代的定义,那就是时代的主角都是这些「渺小」的个体。

正如郭导目前最出圈的作品《小时代》的命名所传达的,郭敬明不关注「大」时代「大」主题,写的都是

「轻」小说

,感受的是

「小」时代

。

他关注的往往是纤细敏感的个人情感,可以说是一种虽然让人看着痛,但又能满足多愁善感需求的爽文。

而为了能够不断引发这种

片段式的情绪描写

,达到跟读者共情的目的。郭敬明往往会设置

大量戏剧化冲突

,用今天的话说,强行悲剧

(如陆叙被推脑袋就死)

或强行撕逼

(时代姐妹花的发烂发臭)

。

▲《悲伤逆流成河》的原著里,易遥收到一条奇怪的短信让她转发给齐铭女友,然后她居然就直接转发给顾森湘,造成了悲剧。但是正常情况下,一个被长期校园暴力的人,收到奇怪的短信不应该警惕一下么?

这种设置,一方面固然能放大郭敬明

擅长情绪描写和渲染的优点

,让人在初次看时沉浸在这种情绪中,并从中

找到共鸣化金句,促进传播

。

但另一方面,把冲突和情绪放在首要位置,人设和情节就要为冲突而冲突,导致郭敬明的人物往往是

悬浮的、莫名其妙的

,情节也往往被诟病经不起推敲和过于戏剧。

而用更简洁的话来说,这种为情绪而情绪的设置法,让

情绪浮在表现

,再美好也容易像无病呻吟。

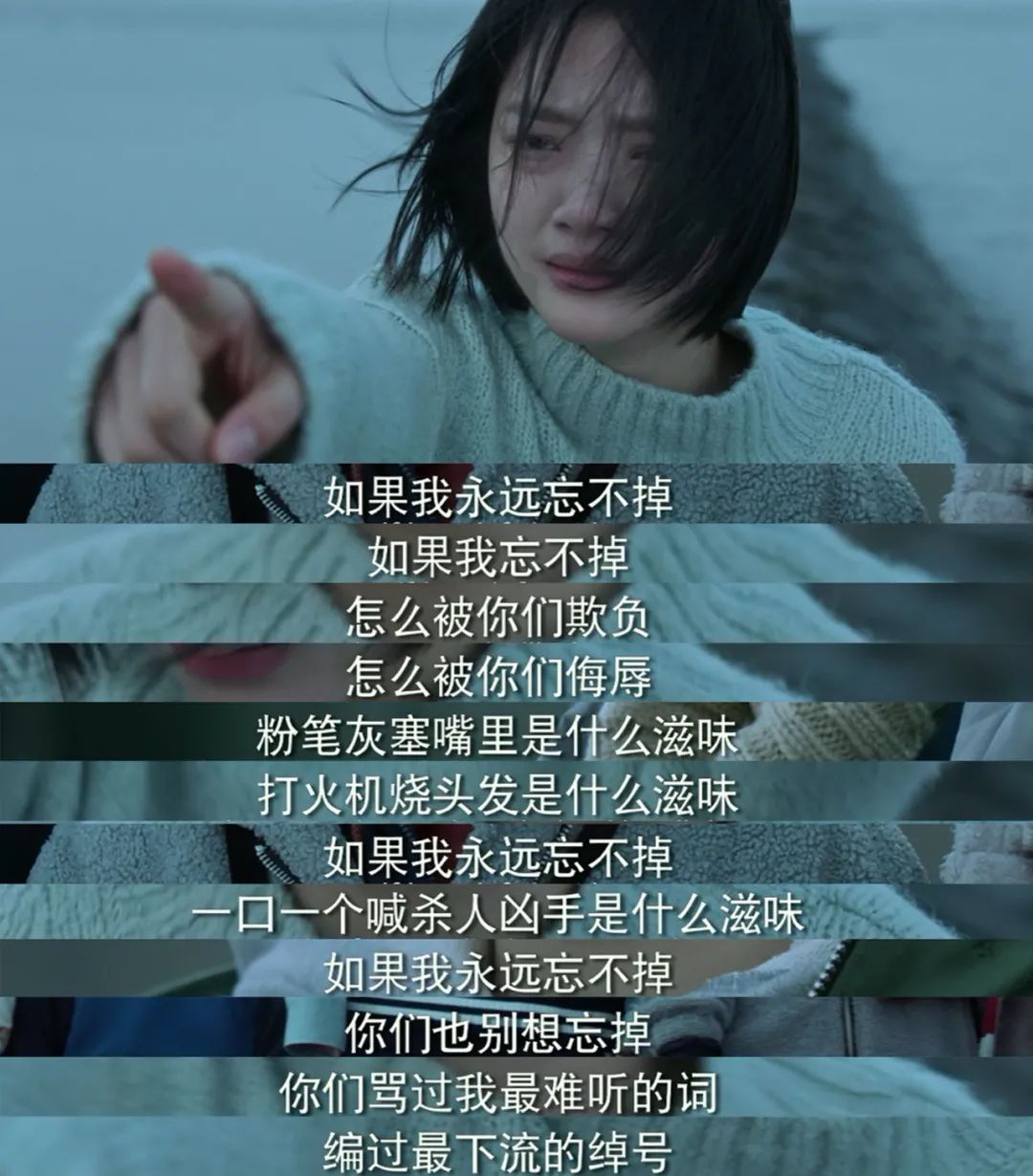

▲

《悲伤逆流成河》的原著就集齐了堕胎、卖身、自杀、强暴、校园暴力等等悲情因素

这种对情绪感的审美上,反映在他偏好的长相硬件上,就会让

他喜欢的长相往往纤细精致,但缺乏力量感,还最好带点脆弱苦情,让人怜惜

。

像是顾里这个角色,因为人设是美艳霸气且刻薄犀利,当时书粉对走这条路线的戚薇呼声很大。

但戚薇的长相显然还是太能干了,更适合演《北京女子图鉴》这种伪现实主义奋斗剧。

而顾里是能干但不愿意干,一定要干也一定要姿态好看

(反正不可能是996的加班社畜)

,就像

贵公子

里说的,太能干是职业精英,而不是顾里这样的大小姐

。

▲

即使是强势的人物,郭敬明也要求带有一种脆弱的美感。

相比于戚薇,郭采洁这种

五官精致显冷,但是下颌窄缺乏力量感,颧骨不凸面中平显苦情

的长相,显然更符合郭敬明的审美和人物人设。

这也是为什么面中扁平,擅长悲情角色的任敏会被郭敬明选中出演《悲伤逆流成河》。

▲

任敏的哭戏是一绝

即使是长相立体的男明星,也基本没有下颌角明显的man系力量长相,也因此都带有这种

脆弱感

(

凤小岳是最man的,可惜后来辞演了)

:

▲

这也是为什么郭敬明的爱将们常被说脂粉气

最后是

物质主义的堆砌精致

。

郭敬明在后期的作品其实有一个鲜明的变化,那就是从校园青春转向都市题材,而且内容也显露出了非常明显的物质主义。

▲

顾里这段台词就经常被用来指出郭敬明拜金

甚至杨幂都惊讶过郭敬明从家里带来的奢侈品:

▲当时的杨幂:这场面我还真没见过。

后期的郭敬明身上的确带有非常明显的物质主义。

而这种心态的形成,其实跟他以一个小镇青年拼命融入上海这个纸醉金迷的大都市的经历有关。

▲

他也曾经在自述说过,因为穷的时候被伤害过,后期对奢侈品有一种报复性的消费欲望

而对于郭敬明来说,幸运的是,这种「小镇青年来到纸醉金迷大城市」的故事不仅是他的个体经历,也可以说是一代人的经历。

人民大学文学院的博士杨庆祥曾经说过,郭敬明的《小时代》其实代表了大多数人的价值观,每一个人都不断地

寻求社会认同

,每个人都

往权贵式的成功上靠

。

反映在郭敬明的审美上,后期的他其实非常喜欢在镜头前

堆砌物质的华丽与精致

,达到一种第一眼震慑你的

奢华视觉效果

:

▲

布景总是金碧辉煌又闪闪发光

一望无际的奢侈品不仅营造了

纸醉金迷的氛围

,对于当时普遍尚不知名牌为何物的大众来说,更满足了他们的「

窥富欲

」,本身也是极好的宣传点:

▲连顾里看了都激动

总结一下,日漫风的浪漫唯美,个人主义的纤细敏感和物质主义的堆砌精致,这三个要素可以说是构成了郭式审美的经典三板斧。

而事实上,不只是郭敬明,我们这一代人的审美

也会

或多或少地往精致、唯美、华丽的方向靠拢。审美潮流的变化

不是无的放矢

,反而是

可推敲的、可预判的并且可被利用的

。

那

么,它又为什么能够给郭敬明带来巨大的成功,得到这么多的认同?

02

为什么「郭式审美」

能获得这么大的成功?

前面说过,郭式审美之所以成功,很大程度上因为他的三板斧恰好符合了

那个时代相当大一部分人的需求

,而且他本人刚好是

其中做得最好的那一个

。

首先是「

受众心理

」。

郭敬明的成功其实是建立在他非常精准地把握住了

(特别是那个时代的)

青少年审美

。他能够准确把握到自己的受众会喜欢什么,然后叠加大量的大家喜欢的因素刺激感官。

成人观众可能会觉得郭敬明的审美缺乏力量感和成熟风情

(他的作品里几乎没有出现过粗犷帅哥和型格美人)

,但青少年们因为

本身就缺乏力量感

,在审美上也往往会

偏好纤细唯美挂

。

▲

校花校草系长相也往往是那种缺乏力量感的类型。

更重要的还不是浮在表面的皮相审美,

郭式审美更绝的,在于把握住了青少年的心理特征及对应的文化审美

。

一方面,青少年的

情绪往往比较敏感多变

,并有过度放大自我情绪的倾向,但传统社会中的家长老师很难理解他们,甚至把这种阶段的情绪化称为「为赋新词强说愁」。

与之相反的是,郭敬明其实非常擅于捕捉表面纤细微妙的感受,他作品的文字美感有时候会在某个时刻某句话成功

让人共情

。

▲

即使是不喜欢他作品的人,也会承认他语言的魅力。(来源知乎用户@阿灵穆)

即使看起来幼稚,这种情绪阶段确实普遍且真实存在。在影视作品里,郭敬明也非常擅长用小细节体现情感,从而引发观众的共情。

如短片《AI》,虽然被诟病作为科幻作品存在明显的逻辑问题,但郭敬明构建的这个故事,满足了受众想要一个默默守候的完美男友的恋爱幻想——

抓住了大家的情绪需求,达到共情,即使作品存在很多小瑕疵,观众也很容易谅解

。

▲观众一边觉得逻辑情节有问题,一边又承认很好哭,郭敬明真的很会引导情绪

而除了敏感情绪化,青少年时期的另一特征,是「

渴望找到自己在社会中的位置,但缺乏对应的能力

」。

具体说来,他们向往美貌、向往优秀、向往爱情、向往财富,但他们的社会阅历很难支撑他们看到要获得这些优秀资源要付出的辛劳和背后的责任,也缺乏真实追求这些东西的实际经验。

对沉重现实生活的无知,导致了青少年的渴望往往是

不切实际

的,而郭式故事的「不实干」

(莫名其妙轻轻松松就优秀成功美貌被爱了)

虽然被诟病不够现实,却恰好符合了青少年的

悬浮式幻想

。

▲

这类作品里不仅是出现的问题很悬浮,解决的方式也很悬浮,

《小时代》里,商战居然是靠穿得跟007一样去偷文件。

而这也正是郭式审美的成与败:

成于唯美华丽,表面吸引人,有足够多的爽点

。

但另一方面,也因为把目标受众限制在青少年,考虑到他们的接受能力

(也有可能是受限于郭导本人的能力)

,作品往往

回避真实而复杂的人性描写、以及深刻到位的社会观察

。

▲

也难怪李诚儒评价为笔触廉价

郭敬明其实也应该或多或少察觉到了作品浅薄的一面。

为了让作品显得厚重,他为作品添加了不少悲惨的因素,结局也大多是悲剧

,比

如《梦里花落知多少》的陆叙,喜剧了大半本书,最后

被女主角打闹时推了一下头就死掉,悲剧看起来总比喜剧来得厚重些。

但真正让作品显得厚重的,是对成年人命题的思考:责任、克制、隐忍、能力、社会环境

,这些命题不仅在郭敬明作品中实属稀缺,甚至是被刻意回避的——青少年只想看蜜与糖的明天,谁想知道明天后天比今天更苦呢?

▲就像郭敬明曾经的读者说的,人分为喜欢郭敬明和不喜欢郭敬明的两个阶段

缺乏这种深度思考,即使把喜剧改成悲剧,即使讨论一些相对严肃的校园暴力题材,郭敬明的作品也

更多停留在情绪

,而非更深层的人性、情感

。

说完青少年群体,再说郭敬明三板斧成功的第二个原因:「

时代背景

」,郭敬明的成功其实在很大程度上是在吃

时代审美变化的信息差红利

。

在郭敬明出道的那个年代,同龄人基本都是在日漫作品的接触中成长起来,他们对文学作品的偏好也发生了改变,市场上其实一直有这类漫画式轻小说的需求,但却被专注严肃题材的成熟作者忽视,又或者说,他们也写不出这类作品。而郭敬明就刚好吃到这一波

日漫小说化的红利

。

▲《幻城》曾经被作协副主席叶辛肯定为全新的文学样式,可见在当时的大陆文学界,这类题材风格是非常新鲜的

这就像是有些国内的自媒体阿婆主会搬运油管上的视频一样,在受众获取信息存在壁垒的情况下,获得了第一桶金。

在后来的影视作品中,郭敬明其实也牢牢把握住了「

人无我有

」这个制胜法宝。

受到日漫化审美的影响下,其实大陆年轻一代对帅哥长相的审美其实已经从硬朗大气过度到追求立体精致又柔美。

但是影视市场其实并没有反应过来「

颜值时代

」的降临,而郭敬明就

恰好踩上和开启了颜值时代

。

▲

《小时代1》那一年其他电影的男主,有《西游降魔篇》里的文章和《致青春》里的赵又廷,都是比较接地气的打扮。

郭敬明在当时直接打出盛况空前的男色盛宴,可以说是一下子就捕获了审美变化造成的蓝海:

▲

有多少人是奔着帅哥去看电影的?

郭敬明能最先吃到这波审美变迁的红利,很大原因在于他本人是真正认同这种纤细唯美的审美潮流,因此能够比其他人做得更好,

从「人无我有」做到「人有我优」

。

因为真正理解并认同,他是真正舍得花钱去堆砌华丽的元素,追求唯美的造型,甚至还邀请了台湾的时尚教母黄薇作为造型师。

▲

电影里的影视造型比明星自身的礼服还更像明星。

他的成功选角,一方面是

硬件的确过关

,五官精致;另一方面是纤细精致的长相也的确

适合里面精致奢华的华丽造型

。

▲

譬如他的成功选角郭采洁,本来就够美,但以前就是被土甜风格埋没了。

与其说郭敬明影响了一代审美,其实不如说,

在受众心理和时代背景的综合作用下,他个人最早吃到时代审美变迁的红利,也因此在商业上获得了巨大的成功。

但同时,我们注意到郭式审美似乎不再灵光,遭受的质疑和争议也越来越多,这又是为什么呢?

03

为什么「郭式审美」

不再灵光了?

正如前文所说,郭敬明的成功,来自于他的审美三板斧有意无意地刚好踩中了时代经济转型和青少年的偏好,而他自己也或多或少地意识到这点,并不断有意识地加强。

但当时代和大众偏好变化后,这曾经成就他的三板斧反倒成了他的划地之牢。

一是,如今审美潮流其实已不再是纤细敏感的日漫式审美。

▲

譬如当下韩流的热辣活力和港风的英艳美人

比起美得精致死板,人们

更偏好活色生香的美人

,这也是为什么郭采洁在顾里风遇冷后,能靠走复古精致女人味重新进入人们的视线。

▲

这般活力风情的郭采洁,是不适合出现在郭敬明的电影里的,没有那种纤细脆弱感

另一方面,网文IP的爆发式发展,拓展了各类沙雕爽文的题材,比起无病呻吟式,人们

更偏好有趣的作品

,甚至连现在新出的日漫也多是沙雕治愈风格。

年轻人比起半是明媚半是忧伤,更偏好各种自嘲的沙雕段子。

(也无怪乎凡学会成为笑料)

▲

15年的IP剧《太子妃升职记》,可以说是跟《小时代》完全相反,服装道具都简陋,靠着一种我很穷但我很有趣的气质火起来

郭敬明的第一道板斧「日漫式的纤细精致」就这样被废了。

二是

影视行业的投资升级

,单纯堆砌物质的奢华,已经很难再引发读者的共鸣。

▲

往往被认为比不上电影高大上的国产剧里,豪宅和爱马仕也很常见了。

狂堆奢华变成惯常操作后,郭敬明的那套物质主义就很难再次脱颖而出,现实往

往比狗血剧要精彩一百倍,追追国民老公或真人间富贵花不好吗?

比起通过影视作品里的豪华场景满足幻想,观众宁愿

追捧真的有钱人

当网红。

▲

譬如自来粉众多的三星长公主。

至此,郭敬明的第二道板斧——「物质堆砌的华丽奢靡」也被废了。

最后只剩下擅长的情绪感染,但正如前面说的,郭敬明的作品往往是为赋新词强说愁,缺乏有厚度的思考,最终

只能实现表面情绪的刻画,

无法构架完善的故事和逻辑

。

▲

沙溢跟他合作时,就说过他表达情绪的方式太戏剧化,不够合理

本来,虽然郭敬明的那套不再被万众追捧,但他依然有大量受众、江湖地位

(有一点啦)

和资源,如果适时转型,结合他的共情力,未必没有一片新天地。

但郭敬明的问题,在于他

受制于自己过于自我的个性,也受制于曾经的成功路径

。

首先是「

过于自我

」,郭敬明是一个

恐惧权威被人挑战

的人,因此他会拼命展示高大上的自我,渴望获得别人的认同。

▲

在被李诚儒怼作品水平的时候,他就会用各种概念来诡辩,转移话题

他会强行把成功跟自我绑定在一起,如果遭遇失败,就会认为是自我受到挑战,

无法理性地区分自我和作品之间的差别

。

▲

《爵迹》的CG效果不好,票房惨淡的时候,郭敬明就觉得只有他死了,观众才会停止骂爵迹

如果一个人把自我和作品绑定得太紧,他就会

失去倾听他人意见的能力

。或许对郭敬明来讲,别人的意见是一种对自己作品的污染。

相当于否定了自己过去取得的一切,这大概是得之心态不正的人往往会有的念头。

这种心态,大概只会约束自己。

▲

郭敬明不是不知道负面评价,但是他依旧想用自己的老方式赢。

然后是「

路径依赖

」,现在的郭敬明,依旧执着于用自己过去的经典三板斧来打翻身仗。

但是盲目套用的结果只能是失去自己执着追求的质感,甚至

破坏作品的合理性

。

形式大于内容的成功作品并不是没有,但是

形式和内容是需要相互呼应

的。

像是蜷川实花的作品《狼狈》,也是典型的画面比故事更出彩的漫改电影。

但是电影画面中的诡艳色彩和缤纷元素,视觉冲击力极强。恰能跟女主角作为影视明星在光鲜的花花世界中迷失,被逐渐压榨崩溃的故事相互呼应。

▲

如果画面走性冷淡风,反而没有那种被欲望压榨的崩溃感

反观郭敬明的性转《画皮》,何昶希和丁程鑫的

造型同质化

太明显了,都是那种纤弱唯美的风格:

▲

一眼看上去,能分得清楚正室和狐妖么?

反观原版,却能一眼看出角色调性的差异性:

▲一眼就能看出谁是灵逸狐妖,谁是端庄正室

问题更大的是,这种纤弱唯美的风格套用到王生的将军人设上,难度不会破坏整个故事的合理

性让人出戏么?

给人的感觉就是,

别人的作品是用审美来包装故事,而郭敬明作品是拿故事来推销审美。

他也不是真的缺乏审美,对孟子义的改妆就很合理,也的确能把握住舞台和人设的要求,但是往往局限适合他审美偏好的现代言情场景。

▲

一旦进入不适合的场合,譬如《画皮》,就会被吐槽。

郭敬明曾经依靠审美浪潮红利在商业上取得的巨大成功,是无法长久的,除非他能像老cp于正一样,

时时刻刻追逐审美潮流的变迁

,说不定能碰上《延禧攻略》这种恰好吃到黑莲花人设

(信息差红利)

的作品。

▲

于正就只是单纯想赢,阿宝色不流行了就去搞莫兰迪色;晒奢侈品不行了就去秀非遗;耽改扑了就去搞双女主

有一个说法是,韩寒的读者是同一批人,会随着他长大。而郭敬明是写给同一个类型的读者的,这批读者过了这个阶段了,成熟就会抛弃他,然后别的同类型的读者又会继续补上来。

当年解析郭敬明获得更大成功的人,可能没有料到,倒是韩寒,在不写博客

(他当年的博客真的挺精彩)

之后,还能在电影届闯出一片天地。

▲虽然称不上佳作,但在评分上远好于郭敬明的《小时代》(4.8分)和《爵迹》(3.8分)

而郭敬明,虽然看似可以一直吃青少年群体红利,但事实证明

不进则退

,即使是同一类型的读者,他们的

品味和思考也是在不断提升

的。现在的青少年,很吃郭敬明那套的已经不多了。

而对他来说,更糟的,可能是老读者的「背叛」:今天批判郭敬明最狠的那些人,很多都是他当年的忠实读者。郭敬明固然可能拥有更多的初始受众,但韩寒的受众往往是

不断累积

的,他则更接近

不断消耗

。

▲

韩寒是历经沧桑的少年心,本质是克制,是对难得的自由和希望的珍惜;郭敬明是拒绝长大的少年心,本质是挥霍,是对自己的情绪和幸运的宣泄。

当一个人的心灵开始长大,就没有办法再回到那个拒绝长大、自己的情绪比天大的任性时代了。责任、友情、爱情、现实,沉甸甸地压在身上,留给自己和梦想的空间变小了,但也因此成为了看起来不怎么样但实际更强大的大人。

而在成熟的人看来,那个郭敬明构建的华丽唯美的情绪世界,也就不再那么有吸引力,甚至成了一种

曾经矫揉造作

的证据——而最糟的点可能是,读者已经意识到了这一点,但郭敬明本人还没有。

耽于过往的成就

往往会成为成长的禁锢

,将命运交托于偶尔吹来的风口,忽视更有深度和厚度的思考,又怎么能

拥

有长久的称心如意呢?

对我们来说也是如此,阻碍我们成长的或许并不是天赋实力,而是

缺少了敢于面对自己不完美的勇气

。但是,对自我的注视不是为了在质疑中丧失自信,而是为了极目远眺自己所能触及的边际。

合作者:简妮

看不懂或看不够?还可以看:

—

想看更多关于影视作品中的审美?