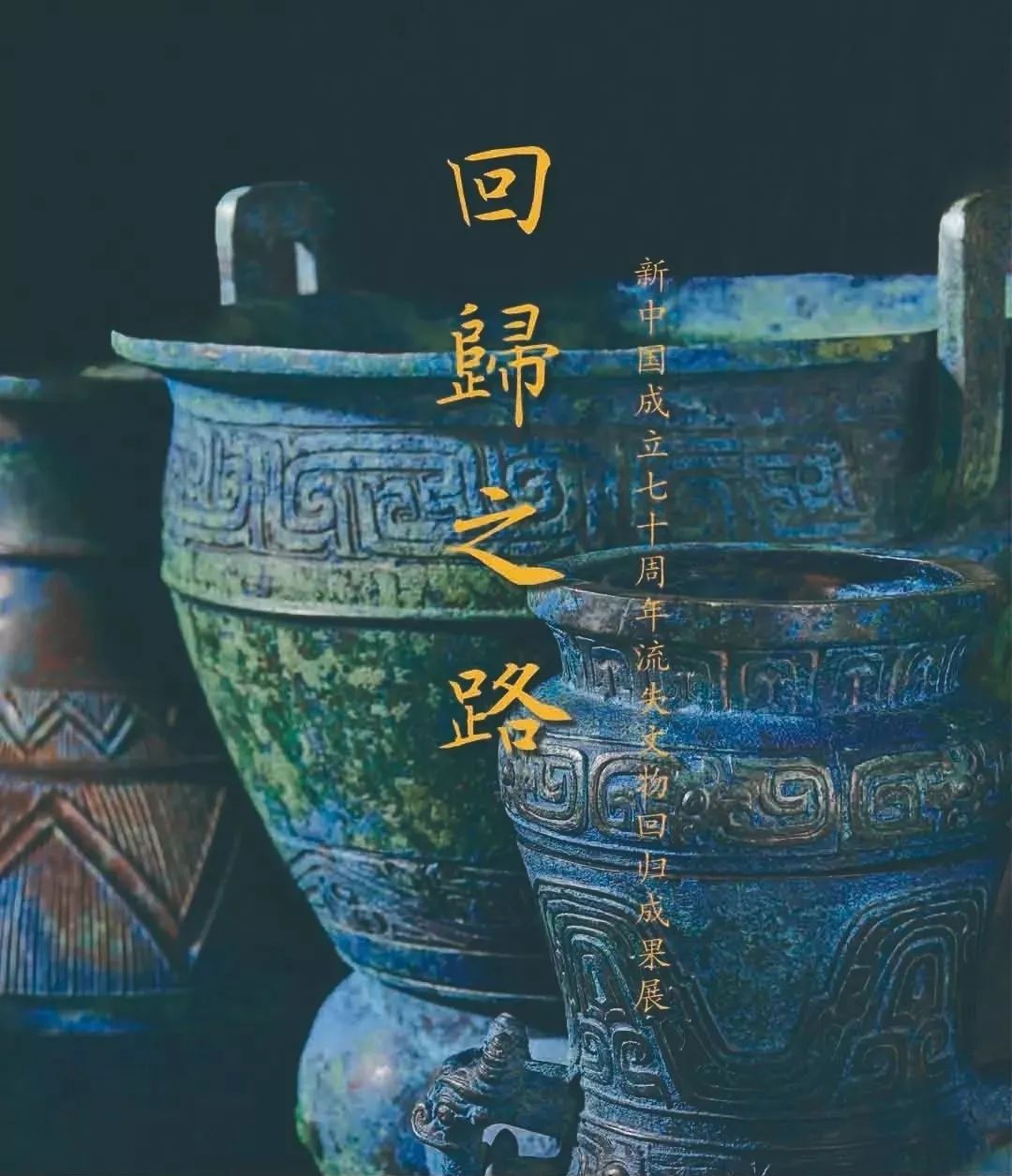

国博大展:9月17日至11月17日

国博大展:9月17日至11月17日

中秋刚过,由

中国国家博物馆举办的“回归之路—中华人民共和国成立70周年流失文物回归成果展”

又已经为大家安排上, 在这600多件/套宝物阵容中,有一件国宝尤为特殊,它和中秋有关,也是建国后最早、最重要的回归文物。说到这,可能很多人已经猜到了,没错,它就是大名鼎鼎的《中秋帖》。

不知道这样一件举世珍罕,大家可曾有幸亲眼目睹没?要知道上回亮相,还是在10年前的故宫大展上。所以,对古物感兴趣的朋友,本次大展不可错过噢。

当然,它之所以备受关注,除开本身艺术价值无与伦比,那些年发生在宝物身上的传奇故事,说来也让人唏嘘不已!

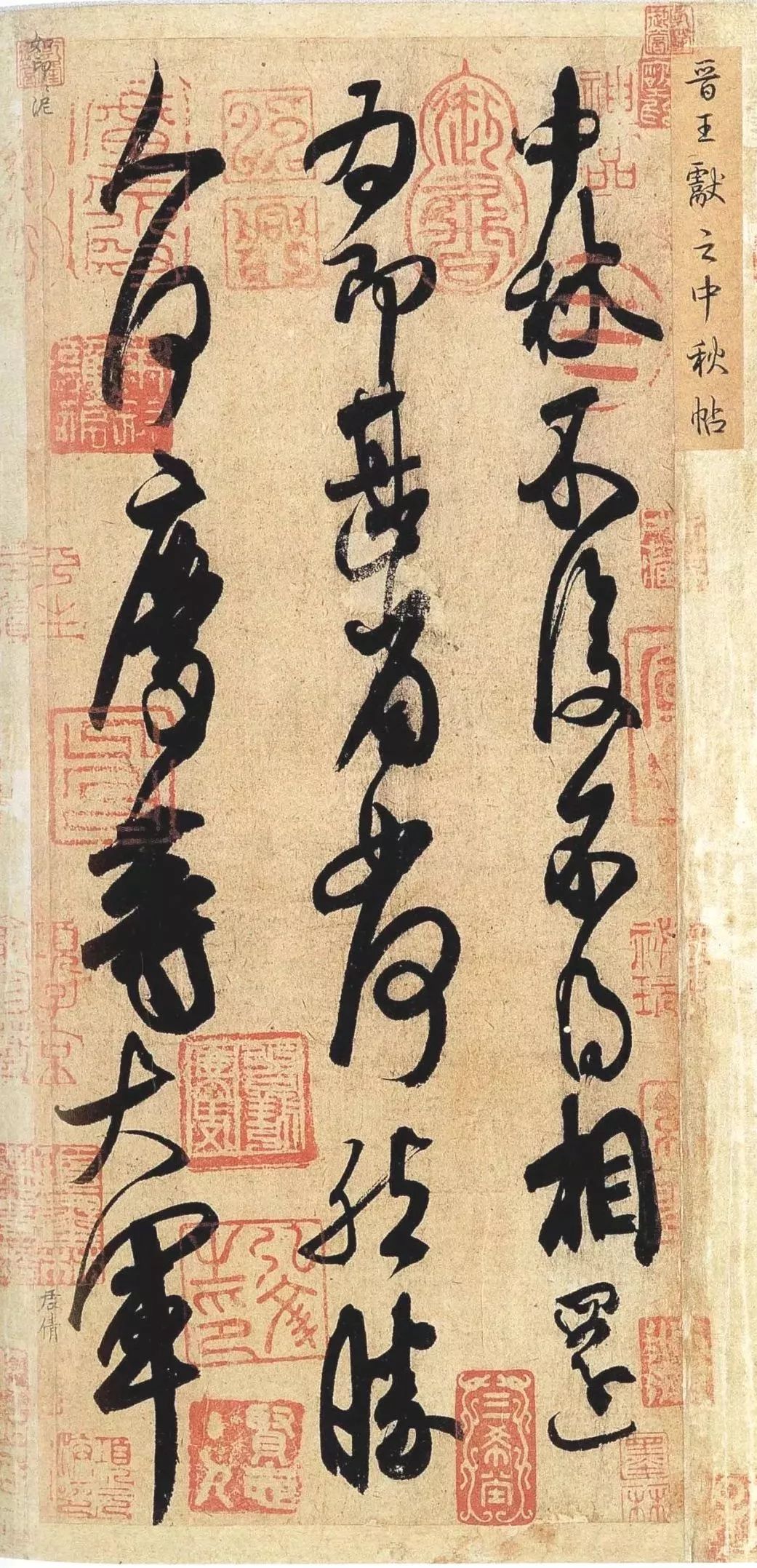

比如,其所书写的3行22个字,到底该如何断句?表达的又是什么意思?到今天依然众说纷纭,堪称谜之存在。。

再者,就是它被光绪帝后妃瑾妃盗卖出宫后,又历经种种波折,最后要不是周总理一道紧急批示和秘密抢救大行动,不堪设想,这件国宝今天又流落在何处?

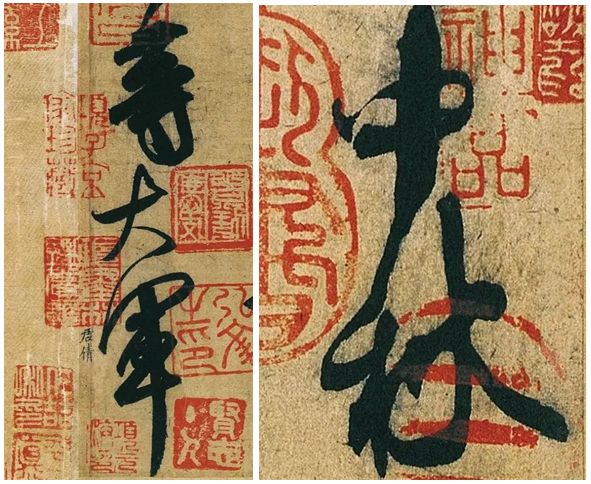

▲

《中秋帖》释文:中秋不復不得相還爲即甚省如何然勝人何慶等大軍。这22个字大家来翻译翻译?

=========

▲

「

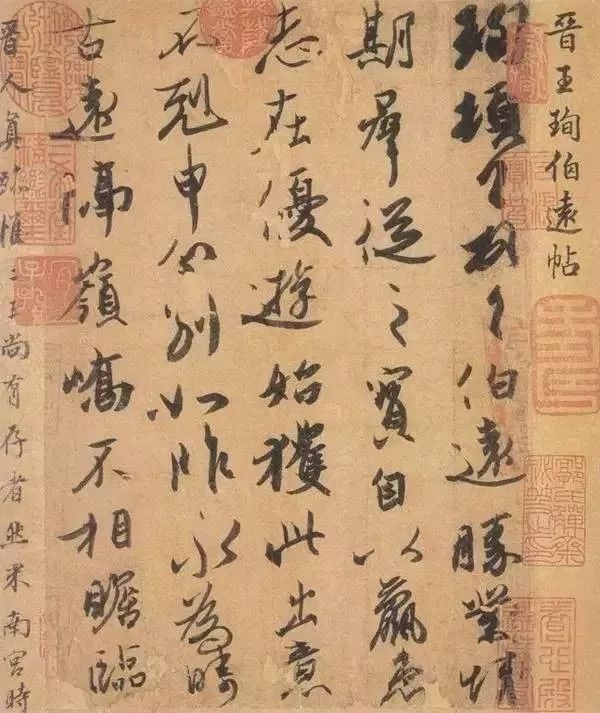

千年递藏 “三希”珍品之中秋宝帖

」

昔日,《中秋帖》曾入宋内府,后为南宋贾似道所藏,又为明代项元汴所藏。到了明代,大书画家董其昌亦有鉴藏之。

清乾隆时,《中秋帖》被收入内府,与《快雪时晴帖》、《伯远帖》号为“三希”。当时,国力强盛,天下太平,乾隆爷尽收九州珍密,这“三希”便是珍中之珍。

▲

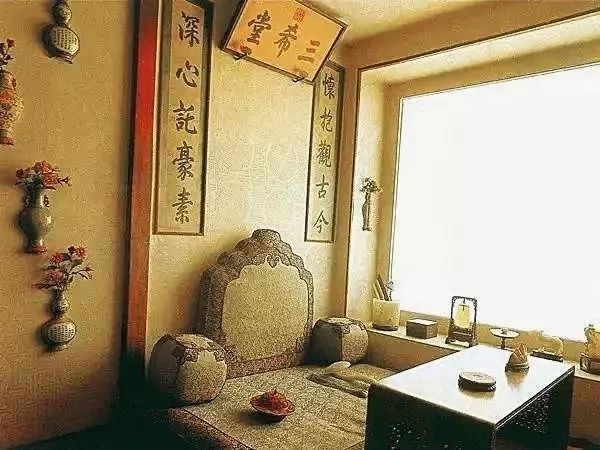

故宫博物院 乾隆御书房之三希堂

原台北故宫博物院副院长庄严先生(1924-1980)撰文曾写道,他与“三希”曾有一段缘分——自乾隆后,世易时移,历代帝王对翰墨的喜爱也日渐衰败,到了民国初年,为了继续维持奢靡生活,宫中上下都偷着把国之珍宝运出去典卖。

“‘三希帖’中的中秋、伯远二帖,也在那时流出宫外,据说是光绪后妃瑾妃盗卖出宫的。

当时北平的大古董铺,都聚集在正阳门外的琉璃厂,由于三希帖名气太大,尤以快雪为最,是故瑾妃只敢私下偷取中秋、伯远二帖,遣人送至后门外的小古董铺——品古斋脱售,后来流入当时住在北平的大收藏家郭葆昌先生之手。

”

郭葆昌,号世五,河北定兴县人,为袁世凯当势时跟前儿亲信,官拜九江关税监督,曾被聘为故宫博物院专门委员会瓷器部门委员。

▲

郭葆昌 (1867-1940) 著名古瓷学家

庄严先生回忆,“1924年宣统出宫,我便进入故宫博物院工作。

1933年,阶升为古物馆科长。

由于当时北方局势日渐吃紧,当局惟恐爆发战事,于是便将文物南迁。

第一批由我与同仁负责押运,临行前,郭世五先生特别邀请马衡院长及古物馆馆长徐鸿宝(森玉)先生和我到他家吃饭……饭后取出他所珍藏的翰墨珍玩,供大家观赏,其中赫然有中秋、伯远二帖。

三希帖为人间至宝,人世间众生芸芸,几人能有机缘亲临目睹一面,而他个人居然独拥其二,实在值得自负。

”

▲

《中秋帖》之局部细节 其上盖戳无数

庄严先生说,当时郭先生曾当着儿子郭昭俊和客人的面说,他百年后要把这二帖“无条件地归还故宫”。庄严始终牢牢记着这句话。1949年,郭昭俊曾经“旧事重提”,但因为一些原因有关方面“无力顾及于此”,所以《中秋帖》最后还是辗转他处,去了香港,去了台湾。。

=========

▲

「

宝帖抵押给英国银行 差点流落海外

」

说1949年的一天,台湾故宫博物院门口,一位打扮成商人模样的路人,找到馆方,说手中有两幅书法卖给他们,这两幅书法就是《中秋帖》和《伯远帖》。

此时,《快雪时晴帖》已经随着大批故宫文物南迁到了台湾,现在缺的正是这送上门来的“三希宝帖”的另外两帖。如果台湾故宫博物院当时就把它们买下,也算是在宝岛团圆,也就不会有后面的故事。

但在惊喜之余,台湾故宫博物院相关负责人却倍感无奈,因为当时他们拿不出钱来收购,最后只好眼睁睁地看着刚刚浮出水面的宝帖又沉了下去。

时隔不久的1951年,两幅宝帖又出现了,但这次却出现在香港的一家英国银行。宝帖的持有者正是郭葆昌的儿子郭昭俊,两年前,就是他把《中秋帖》和《伯远帖》带到了台湾,因为未能顺利卖出,急需用钱的郭昭俊便把这两幅宝帖押给一位印度人。

谁知道那位印度人又将之以10多万港币抵押给了英国在香港的汇丰银行。因郭昭俊生意赔本,一年后抵押期满,无力赎回,准备出售,赎宝期限就定在了1951年底。

眼看着抵押期限就快到了,可赎宝的钱还是没有着落,郭昭俊焦虑不安却又无可奈何。其实英国银行也早就盯上了这两幅宝帖,他们在催促郭昭俊还款同时,又极力诱使他把宝帖卖给银行。抵押期限一天天逼近,郭昭俊在无奈中已经准备被迫出卖宝帖了。

=========