每次看到有人推荐《三块广告牌》,我就立刻把页面转走,怕看到别人写的就不知道自己要写什么。我看电影都不怕剧透,影评反而不敢看。

这个电影我看过好一阵了,现在院线还在演。国内也上片了,号称一刀未剪,真是一个奇迹。

国内的电影不知道有没有分级,以中国网民如此高的道德与正义标准,这个电影美国是十八+,放在中国恐怕要五十岁以上,并且很坏才能看,反正物以类聚,反正他们已经是坏人了。

美国的电影分级标准号称很严格,多几句F word级别的脏话,就能让一部PG13的电影,瞬间被提升至R级,从而让13到17岁的少年观众,不得不由家长陪伴观影。而这些〇〇后的半大孩子,谁还愿意和父母一起看电影啊...

美国电影分级的最高标准是NC-17,也就是17岁以下的小孩禁止观看。美国18岁以上可以买烟,21岁以上可以买酒。换句话说,性可能不是什么大问题。这个分级的代表作是《色戒》。。。当然,岛国那些电影,我还不知道该在美国如何分级,也不知道哪里能看。

《三块广告牌》就是一部R级片,性爱的镜头完全没有,暴力也不多,我想原因是粗口吧,花式脏话太多。2013年,马丁斯科塞斯的《华尔街之狼》在三个小时内创造了一项世界纪录,说了506次F word,《三块广告牌》的编剧显然要高明多了,知道这个词可以如何花式表达,在脏话和下流讽刺中自由穿梭。

我的朋友圈有投资电影拍电影演电影还有放电影盖电影院的,用流行的话说,看到他们给《三块广告牌》频频打call,也让人焦虑。当年他们一致追捧《摔跤吧爸爸》,我看了大失所望,感叹这些人如此容易被廉价的情绪收买。

要远离众口一词说烂的电影,也要警惕众口一词说好的东西。

但是太迟了。

他们说什么都无所谓,我已经坚定地喜欢上他。

👇基本不剧透的分割线

空灵的凯尔特音乐《夏日最后的玫瑰》响起,镜头滑过浓雾笼罩的旷野,矗立着三块巨大的广告牌。电影的基调由此确立,和这支古老的音乐一样,看似曲调激昂,情感充沛,却满是苍凉与忧伤。

导演马丁麦克唐纳是爱尔兰后裔。《夏日最后的玫瑰》最近频频出镜,上一次听到是在冯小刚的文工团女演员那里。不知这是不是在中国流传最广的爱尔兰音乐,由爱尔兰诗人托马斯摩尔填词,传唱几百年至今。它曾经是一部德国六十年代的电影《英俊少年》的插曲,那个电影,可能每个中国人的家庭,都有人看过。

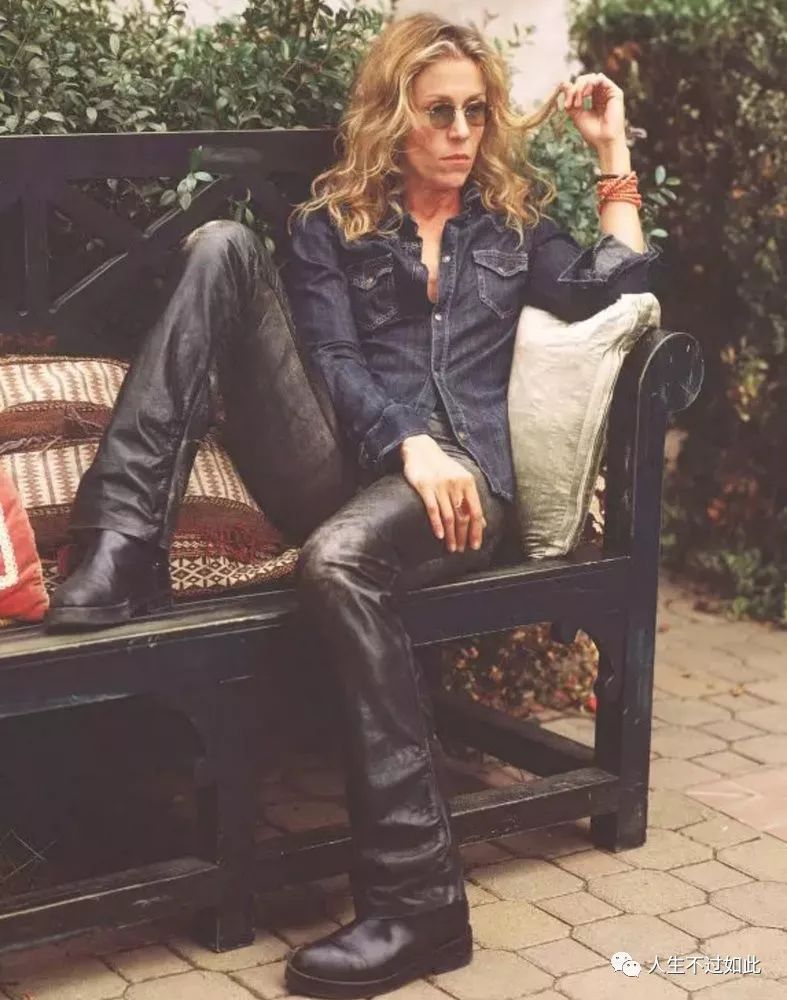

太阳出来后,浓雾散去。在一辆旧车的后视镜,出现了女主角Frances McDormand的脸。

在豆瓣的页面上,她的脸是这样的👇

紧接着的她下一站照片,是这样的👇

我上一次在电影里看到她长的这样👇

在《三块广告牌》里,她长得这样👇

Frances McDormand今年六十岁,她的丈夫是导演科恩兄弟中的Joel Coen。她在二十年前因主演科恩兄弟的电影《Fargo》得到了奥斯卡最佳女主角。Fargo中文翻译成冰血暴,在科恩兄弟的出生地明尼苏达拍摄,血红映照雪白,我对明尼苏达所有的印象都来自这个电影和大联盟的Twins棒球队。

Frances McDormand演了其中的女主角,怀孕的警官Marge。整个电脑残酷血腥又莫名其妙,而Frances McDormand演的警官是一个平凡的小人物,古怪,执着,又有些奇异的柔软和温暖,办着异常血腥的案子,对她秃顶木讷的丈夫宠爱有加。不知道是不是从这时候开始,她就被中国人叫成科恩嫂了。

科恩嫂在《三块广告牌》的演出,肯定会让她在奥斯卡再一次大放异彩。(明天就知道了!)

既不是美丽的明星,也不是平凡的路人。她演的Mildred很有个性,做了决定以后,只有一个方向,眼神坚定地一往无前。同时Mildred情绪又十分复杂,对警长,警官,前夫,前夫的现女友,女儿,儿子,同事,侏儒,神父,哪怕儿子的同学,都有十分精彩的对手戏演绎。而在她一个人面对小鹿时,那种爱的惶然,凄凉,在几分钟内像温柔的河水一般涌来。女儿拖鞋上的两只小兔子,在她脚上复活。

Mildred就像一个无与伦比的女王,对女儿的爱和谋求公正,驾驭着她不顾一切地去战斗。对与错,她不在乎,也对伦理不屑一顾,爱谁谁。偶尔的流露慌张和迟疑,也让她变得更像一个立体的人。

科恩嫂把这个角色,变成了演技的教科书。可能有人说她不漂亮,但和她超强的气场相比,漂亮又算得了什么呢?

我觉得Mildred好酷,希望自己老了也能像她那样。但我不吸烟,让这个可能性变小了。

看了这个电影,很难不留意到电影里的脏话。脏话看起来可有可无,但这里的每一个F word都不可或缺。就像有人评价《了不起的盖茨比》,47094个单词,提着书脊抖落不下来一个多余的。这个电影也是一样,用词非常精炼又刻薄。

这个对话是全剧一个非常关键的镜头,croak用得十分形象,体现出Mildred满不在乎却又执着的性格。

警长的三封信也写得非常精彩,字字珠玑。每个人的用词乃至发音也都有他们的性格与身份的影子。Mildred,Dixon,是非常普通的老百姓,乡土的中西部口音,而神父用词就要更讲究和机智,说话字正腔圆,道貌岸然。警长则准确地介于他们之间。连侏儒,都被塑造成了不着痕迹的普通人,很了不起。

当然,美国的编剧们都很厉害。在《奇迹男孩》里,妈妈说奥吉做得很好,聪明的奥吉不相信,说妈妈是为了安慰他才这样说的。要我是这个妈妈,此时就无言以对了,确实不够好,确实是安慰奥吉呀。但是编剧让Julia Roberts说了一句话:“Mom's word doesn't count?”(难道妈妈说的就不算数了吗?)(

这一段看不懂请跳过

)

电影中的故事线设计的也很考究。三个人物,矗立在海报中,俨然是三个独立的广告牌,个性鲜明,彼此独立又互相依托,层次清晰。警长的三封信,又给这个脉络勾勒了明显的线条。

除了音乐,摄影我也都十分喜欢。中部密苏里的风景迷人,虽然破败,但有一种残缺的美感。

我喜欢这个电影所有的一切,喜欢所有的演员,喜欢导演马丁麦克唐纳。

我去找了他的另一部电影来看,那部特别有意思,叫做《七个神经病》。

导演应该都有赚钱压力吧,但这个电影政治没有那么正确,非常爱谁谁,希望他可以取得某种商业上的成功。生活中必须要政治正确的事实在太多了,看个电影,就算了吧。做人不能太好莱坞。

我对好莱坞一度十分厌倦,生活中哪有那么多绝对正确,必定惩恶扬善的结局,比如COCO,比如奇迹男孩。大部分真实,都是平常普通,或者古怪,匪夷所思,不知所云的不了了之。

Mildred:Dixon,你确定我们要这样做?

Dixon:杀了那个人?不是很确定,你呢?

Mildred:我也不确定,我觉得我们可以在路上再决定。

生活的真相,差不多应该是这样的吧。

每年颁奖礼前,我都会写一部奥斯卡入围的电影。

前年写的《聚焦》——

新闻人应有什么样的操守

,获得当年最佳电影。

去年写的《海边的曼彻斯特》——

So long,海边的曼彻斯特

,Casey Affleck获得最佳男主角。

今年写《三块广告牌》——爱谁谁女王去战斗!