本文转载自公众号

文中内容不代表东亚评论观点和立场

你吃了一盒车厘子,开心地发了一条:“车厘子真好吃”。半小时后收获四条评论:

“这也要发微博,没吃过吗?真是缺什么秀什么。”

“你在吃车厘子的时候,考虑到世界上多少贫困人口没饭吃吗?”

“国外的水果就香了?慕洋犬,举报了。”

“我们哥哥刚发了车厘子,你来蹭什么热度?”

你要么立刻回复,在评论区里骂战三百回合;要么心烦地删掉了原文。

但你气得胸闷气短,以后就算吃到好吃的水果,看到好玩的东西,也再也不想在互联网上分享了。

近年来,退出微博的人越来越多,互联网上怀念过去的人越来越多,那些百无禁忌的聊天打屁、曾经认认真真的你来我往,就连骂战和吃瓜,都似乎来得更富有生机一些。

而现在呢,总有网友在别人家的花园里横冲直撞,满腔怒火地四处开炮。2020 年,当代互联网冲浪堪称“全民闰土,在线找猹”,理智沟通犹如西天取经,道阻且长。

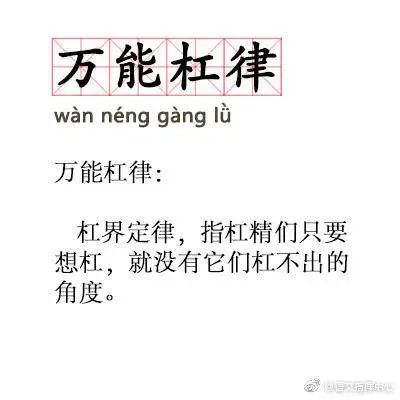

杠精请就位

我们快乐冲浪的日子为什么一去不复返?大概和近年来杠精物种的大量繁衍有关。

“杠精”早已经不是一个新名词,特指那些擅长从大段文字中断章取义地截取任何一个点,舞出一片灿烂舞台的人。

不知何年何月,互联网上出现了一种为了反对而反对、为了质疑而质疑的声音,即一种“话语对抗”模式。

所谓“话语对抗”,就是以各种手段刻意反驳别人的观点,尤其是诉诸主观性极强的观点和论据,以一种看似平和理性的态度表达自己的意见。

这种模式的两个显著特点,就是对抗性和表演性。

对抗者们怒气冲冲,迫不及待地找到每一段话里跟自己认知相悖的地方,处处抬杠,杠的人数过多、频率过高,就形成了一种 ETC (自动抬杠)式的舆论环境。

心理学家认为,实际上这种对抗源自一种自我意识的过剩:

有些人的社会化不完整,就会一直保持原有的视角去看待世界。对 ta 来说,ta 是主体,其他人都是客体,是被经验、观察、思考的对象。当一个人抱着主导和统治的心态去与人交流时,ta 就会坚信自己的观点是正确的,会想要去“纠正”与自己相左的“错误”观点。所以他们的沟通目的,并不在于说服别人,而是要享受这种站在更高层次单向表达带来的快感和优越感。

当事情有不同的可能、思考有不同的面向,而自我意识过剩的人永远只能看到唯一的一种可能性。

而且,这种挑刺和反抗往往表演性极强。

你置之不理,对方会进一步胡搅蛮缠步步紧逼。而你终于忍不住开始加入这种扯皮,对方才似乎终于如愿以偿,跟你开始不休的纠缠。

这时,大多数对抗已不再是挖掘事实真相或探讨逻辑思维,似乎更多是为了满足一种隐身后台的表演欲望。

美国社会学家欧文·戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》曾提出一个“拟剧理论”——人际交往其实就是一场表演。

上网冲浪很好地划分了这种前台和后台。大家在线下一本正经地“文明你我他”,却在线上大肆地“说鸡就说吧”。

人们开始习惯以自嘲、夸张、逆反,甚至更极端、更戏剧化的方式来表达情感。

比如“哈”字已经通货膨胀,“哈哈”过于敷衍,“哈哈哈”有些勉强,真正表示好笑起码要“哈哈哈哈哈”起步。

“笑得在地上打滚”已经不够,起码要“笑得邻居提刀出来砍我”,“笑到方圆几百里的人下半辈子都要靠助听器生活”。

不管是不是真的“人在美国,刚下飞机”,是不是“985、211,年薪百万”,只要你想,你就能是。

刻意夸张是一种表演,恶意对抗也是一种表演:

想塑造一个与现实生活截然不同的自己,填平社畜生涯里的大小坎坷;

想成为一个独特的人,在各大网站里众人皆醉唯我独醒;

想要吸引他人的关注并得到认同,得到线下生活中缺失的快感。

在网络的大舞台上,表演欲推动着人不断向极端试探。

这大大颠覆了德国学者伊丽莎白·诺尔- 诺伊曼曾经提出的“沉默的螺旋”理论。

根据这个理论,与别人的意见不同会让人产生孤独感。人因为恐惧孤独,会衡量社会公众可以接受的观点。

人们对同一个事件发表看法的时候,会考虑周围人的态度和意见。如果自己的态度跟别人的一样,就会积极表达出来;而如果自己的观点跟公众相反,可能就会保持沉默或者转变自己的看法。

但很明显,这个 1973 年提出的理论已经不再适用于今天的生活。

因为横空出世的互联网,就像冬天的电热马桶圈——你坐上去的时候不会有什么特别的感觉,但习惯后的你已经无法想象没有它的寒冬。

这几年来,传播学研究们提出了“反沉默螺旋”。

“反沉默螺旋”表现为个人具有甄别事实的能力和逻辑分析的思维,不再选择人云亦云,而是能产生自己的观点,打破常规,发表独到的意见。而且,这些“少数”意见反而能得到更多人的接受,从而扭转原来的“多数派意见”,形成均衡、多元的声音。

当越来越多人有了表达的平台,社交媒体有了评论和转发的空间,事情却似乎没有向着“反沉默螺旋”发展。

在评论区里大鹏展翅、独树一帜的并不是独到的见解,而是一种刻意对抗。

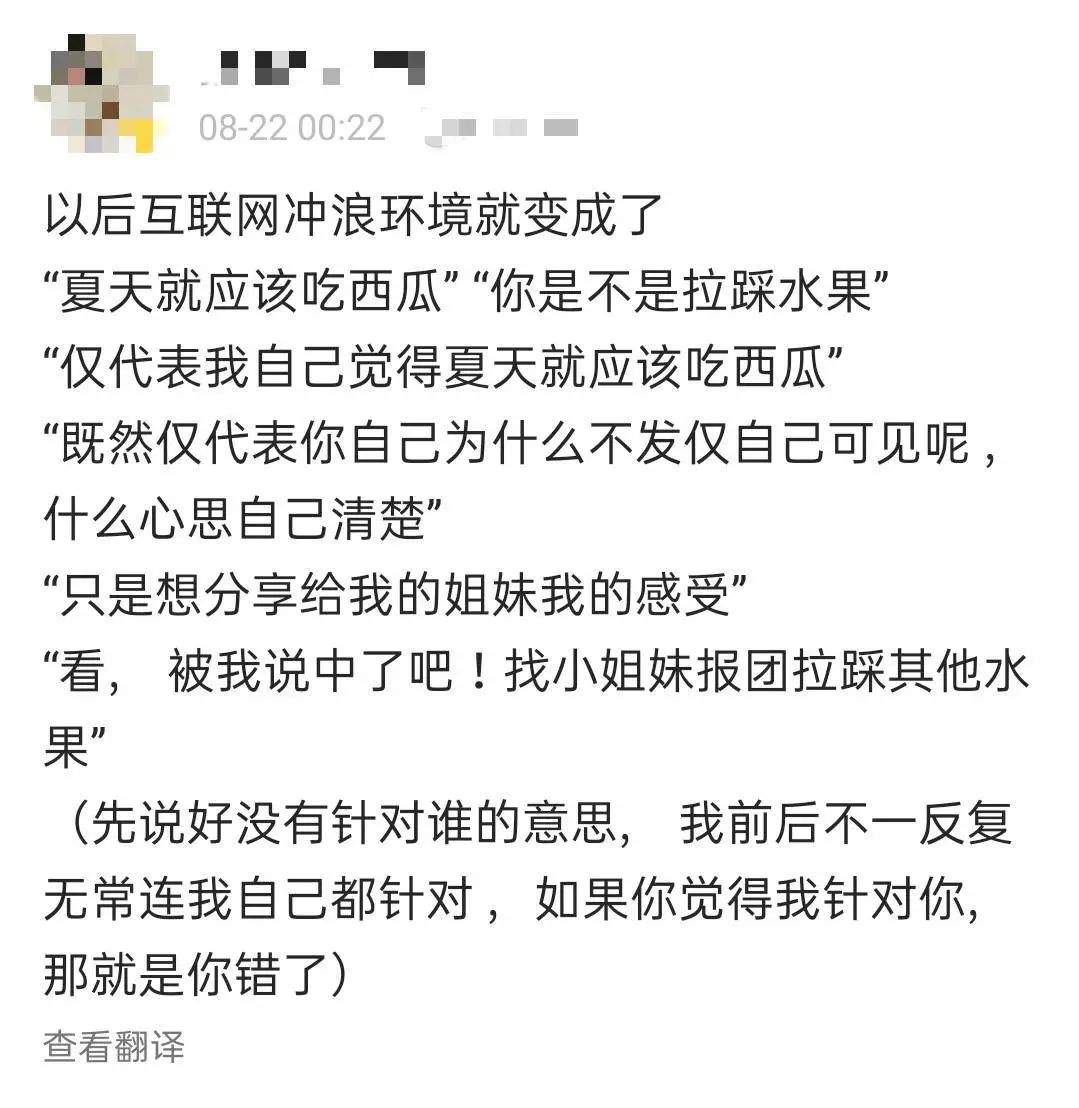

via 语文指挥中心/weibo

互联网冲浪,与杠精斗智斗勇成为常态。当恶意反抗的人勇往直前,这种对抗伤害的不仅是最初的表达者,想发声的人也陷入更长久的沉默。

抬杠速成

根据中国互联网络信息中心 9 月 29 日发布的第 46 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示, 截至 2020 年 6 月,我国网民规模达 9.40 亿。

其中,20-29 岁、30-39 岁网民占比分别为 19.9% 、20.4% ,高于其他年龄群体;初中学历网民群体占比最大,为 40.5% ,其次是高中/中专/技校的 21.5% 和小学及以下的 19.2% ,大学本科及以上的群体占 8.8% 。

从论坛到博客,现在的年轻人都是在互联网环境下成长起来的,也依赖互联网完成情感表达和人际交往,实现自己的社会化过程。

但是,在互联网发展的过程中,我们的媒介素质和所受到的媒介教育比较有限,还不足以让我们面对互联网的信息洪流。

在现实生活中保持的沉默、无法表达的观点和无处安放的负面情绪都在网络中寻到了抒情土壤。

它们化身成夸张的一些自嘲:

一些牢骚:

一些怨怼:

有人曾经整理过杠精常见的几种思维模式,例如用自己的小概率情况覆盖整体:

“只有我一个人觉得很无聊吗?”

“我怎么没遇到过?是你自己的问题吧?”

例如偷换概念:

“说国外好的都出去啊,留在这干嘛?”

“你行你上啊?”

这种对抗所带来的影响是双重的。

意见的表达者会因为害怕被挑刺而逐渐噤声。

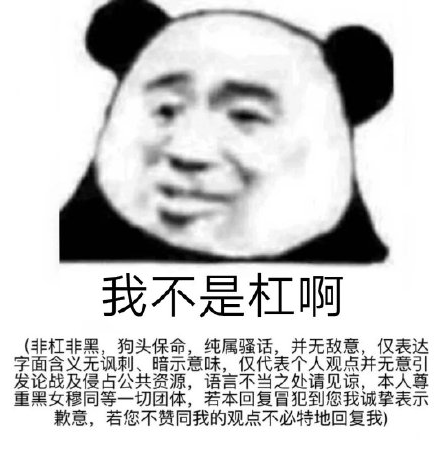

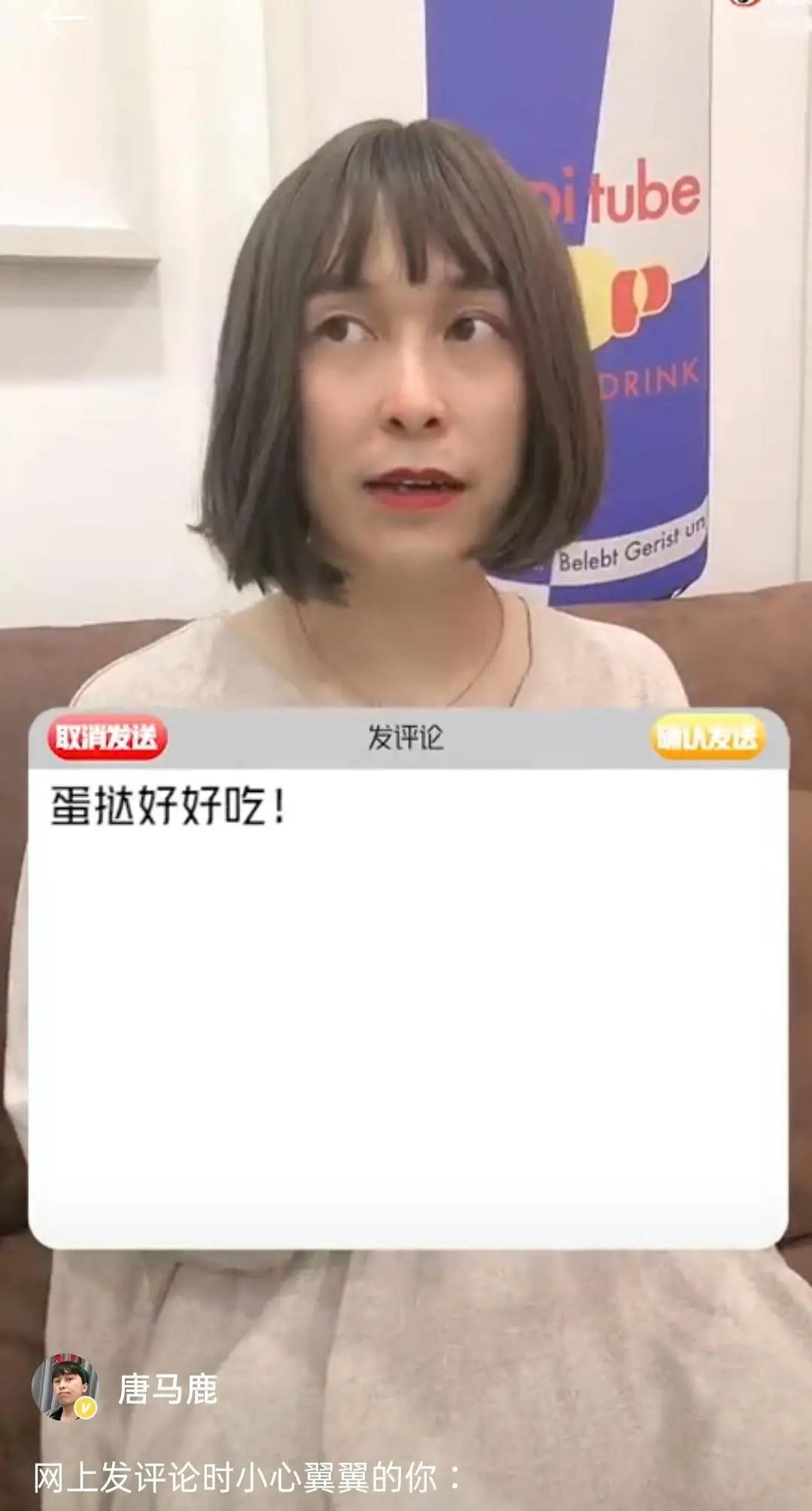

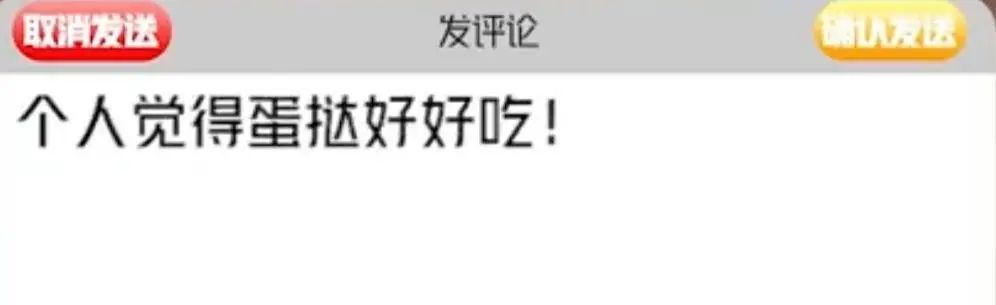

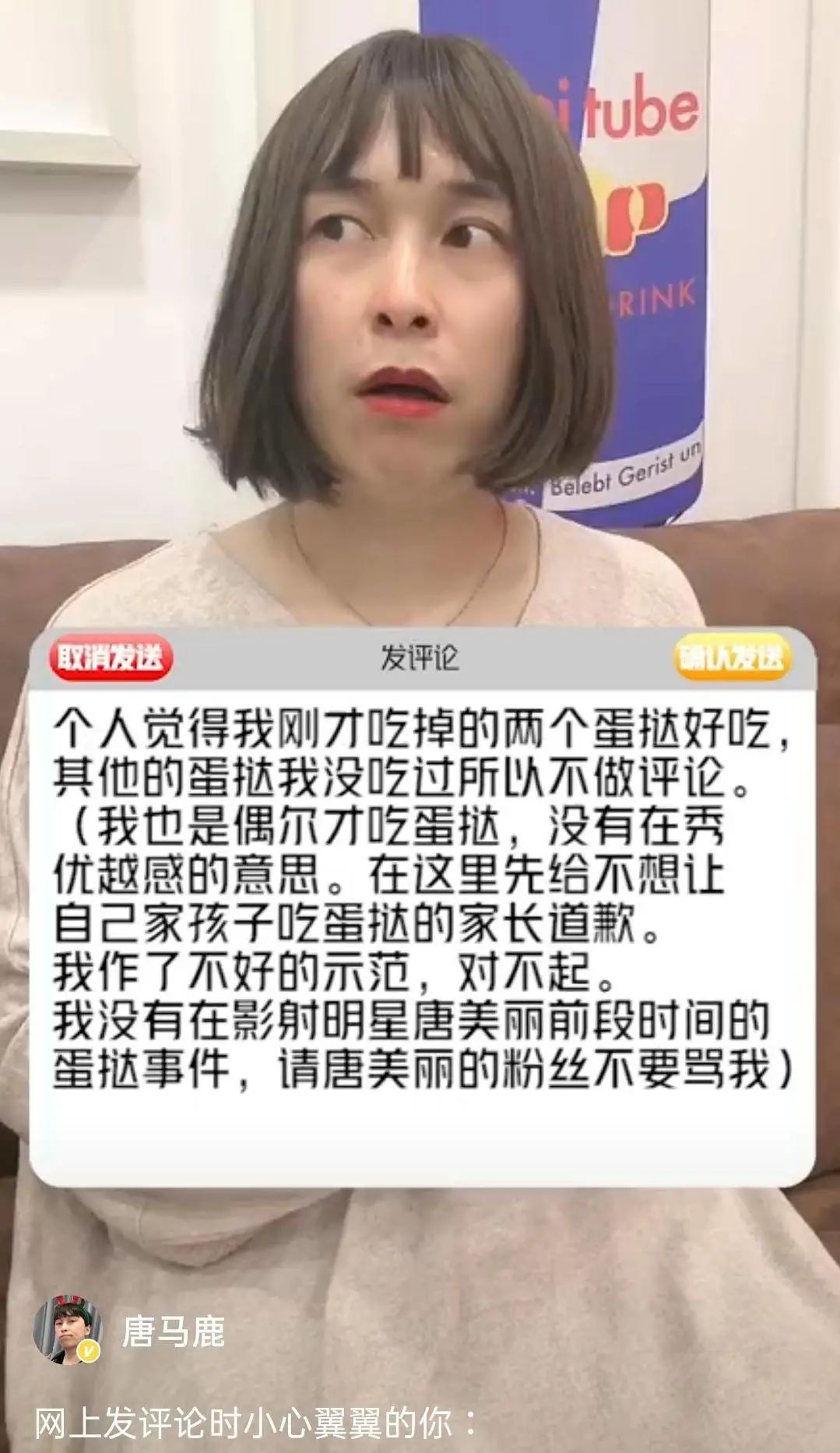

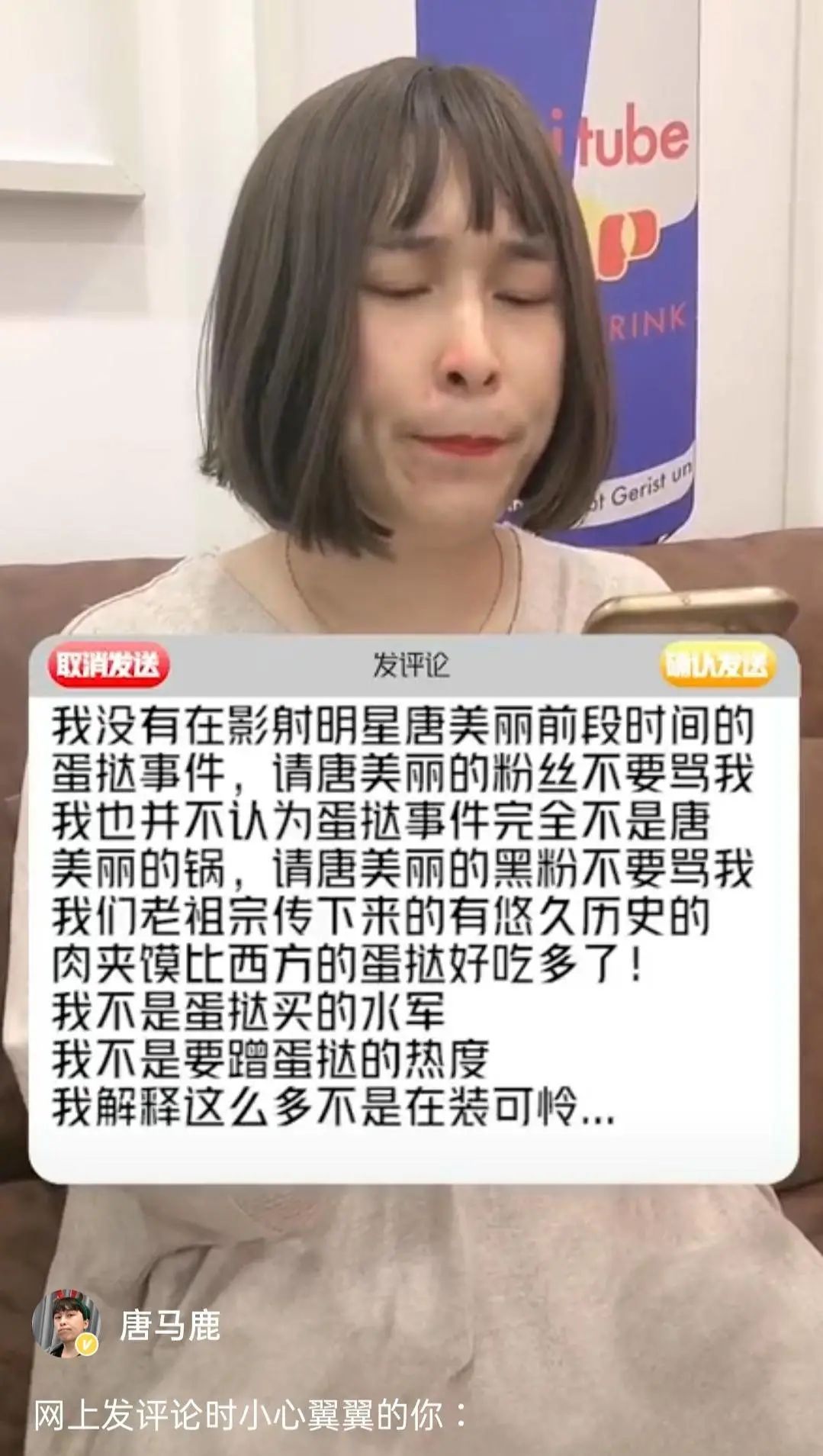

甚至要先准备好“防杠”表情包:

解释得越来越多:

via 唐马鹿/weibo

这种对抗不仅会影响内容生产者,也会影响评论者发言的心态。