除了翻译、片尾曲演唱和作词,《I and Me》从音乐、美术、编程,都由方为智自己操刀完成,他觉得这段经历并没有什么苦的成分,很享受这种从无到有的过程。

6月的最后一天的傍晚,我采访到了《I and Me》的开发者WishFang,方为智。

在方为智家中的工作室里,一台《光之子》只能跑12帧的宏碁Aspire 4750G笔记本,一块Wacom数位板,一架Korg电钢琴,组成了他的开发空间,也见证了《I and Me》的诞生。

方为智的灵感之地

在北京工业大学,方为智学的是自动化,为了能开发游戏开始自学编程,毕业后进入了Gameloft担任策划岗位,说是策划岗位,其实他的工作更偏编程多一些。《I and Me》在开发的头14个月里,方为智都是利用工作外的休息时间进行制作。

而后的10个月,他选择辞职在家专心做游戏,从小生活在北京的方为智算是书香门第,妈妈是一位工程师,而爸爸是大学老师,父母对此的态度是“既不支持,也不反对。”他坦然这使他在辞职这件事的选择上,没有受到什么外在的阻力。

“其实很早就计划好要辞职了,我已经想好了一定要把这个游戏做出来。”对方为智而言毕业后上班只是一个缓冲,心思一直都在游戏开发上。

2017年7月16日《I and Me》登陆NS

对《I and Me》并不满意

在方为智完成《I and Me》之后,一位朋友试玩了他的游戏,对他说:“你这种类型的游戏,我知道的就不下十款。”

“其实不止10款,当时天真的以为就独一份,上了Steam绿光后,就被无情的打脸了。”他笑着对我说。

操作两只动作完全同步的猫球,相互兼顾完成冒险的这种角色联动的玩法机制,是他自己凭着脑洞生想出来的,当时以为这是只有自己想到了这个点子,为此还得意了一段时间,后来才发现在绿光上其实就有很多同类型的游戏,“《克林巴》(Kalimba)就做得比我要好的多。”

《I and Me》在2014年5月5号开项目,2015年5月5号通过Steam绿光,2016年5月5号正式上线,他笑称前两次时间是巧合,后来正好也差不多这个时间点要上,就干脆凑个整,整整齐齐。这次,7月6日《I and Me》正式登陆任天堂Switch,7月13日游戏将登陆美服,虽然显得“不整齐”,但这并没有影响他的好心情。

在Steam上发售至今,《I and Me》仍然有96%的好评率,这款标价25元的游戏用了他两年时间,作为被冠上“大陆第一款登陆Switch的国产游戏”名号,方为智称它“不过是一个小游戏”。

Steam上的玩家评论

我翻阅了《I and Me》在Steam的众多好评,发现有的人是被里面每小关的启语和独白中的“孤独”诠释所吸引,有的人喜欢它的背景音乐,也有人是迷恋这类沉静的画风。

问起这款游戏赋予的情感内涵,方为智显得有些局促,他认为这款游戏还是机制驱动,里面的情感体验部分其实是在后期才加入的,有点“赶鸭子上架”的感觉。

“其实大多数人第一款游戏 ,都是摸索着开始做的。”在做这款游戏时他并没有想得很周全,抬手就开始做了。现在再看这款游戏,他觉得那些关于“孤独”的文字是他觉得最不舒服的地方。

太过直白的独白导致满篇幅都出现孤独二字,如果要探讨孤独的话题,这种手法过于低端,“不太高明。”他想了一下,得出这个结论。

方为智最早接触的游戏是《雷曼》,直到高中,他因为玩《魔兽世界》有了“做一款游戏”的念头,但当时对游戏开发一窍不通,只是作为一个念想埋藏在心里。“后来接触了很多优秀的独立游戏,比如《机械迷城》、《地狱边境》,等到真正实际开始做游戏的时候,发现和当年的审美不大一样了。

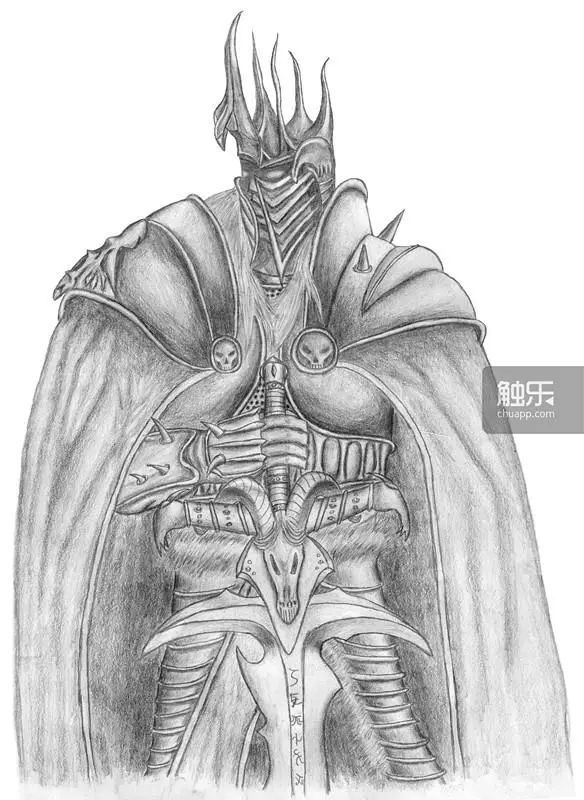

方为智早期学习绘画时临摹的阿尔萨斯

早期临摹的猫

随着时间的流逝,他越来越清楚自己喜欢走内心向和情感体验路线的游戏,《I and Me》在这些层面并没有达到自己心目中的要求,或者说仅仅只是一次尝试和摸索以及不停试错的过程。

没有美术基础的他都是依靠自学慢慢摸索,关于自己的风格,他自嘲地评论为“瞎涂乱涂”,可能觉得不够准确,他又补充道:“死喷乱涂”。

他说如果你仔细去看他画的人设和场景,就会发现他其实只用了两个笔刷,很多地方进行的反复涂抹。然而他也没想到,这种“质朴”反而得到了人心。

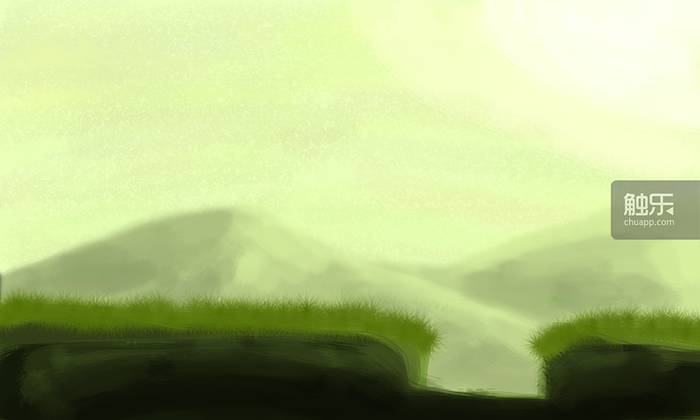

游戏场景实验

至于两个猫球的角色,他坦言一直没觉得这是猫的形象,但是大家都认为它是猫,也就默认了。之所以做成圆滚滚的形象,是因为圆形在碰撞测试中不会有什么大的问题,“做得时候并没有设计角色,而是用两个黑色小圆球代替。”

关卡设定花费了方为智大量的时间,在平衡和关卡上的构想,他都是生想出来的,并直言其实挺烦的,不太喜欢去做难度向的游戏,更愿意设计体验向的游戏,比较符合他的胃口,“这些关卡设计得一般般”。

“这么说会不会太过严苛了?”

他虽然不能苟同,但好像突然想到了什么:“这样喷自己的游戏,会不会卖不出去啊。”

作曲配乐

在大学期间,方为智选修了一门作曲课程,便与音乐结下了缘分。

如今他仍然和导师有着联系,就在我们采访前,方为智的上一个行程就是去拜会这位中国音乐学院作曲系毕业的导师,在导师的带领下他有正规的学过一段时间的作曲,并且也在这个领域里有留下自己的足迹。

很早方为智就为话剧《网子》配乐并在CCTV11套节目中播出,这些专业性的经历使得《I and Me》里的原声显得很有质感,在对游戏的配乐上,方为智按照游戏中春、夏、秋、冬的场景进行设计,在平时听音乐的过程中,他就会去关注音乐适合用在某个季节和相关的配器,为了让我明白,他跟我讲解了他的创作思路。

在春天的场景里,方为智会更多的使用悠扬的木管作为主旋律,配上一些弦乐衬底,以此传达比较轻松温馨的感觉。“也会参考喜欢的乐曲。”,他向我展示了两首曲《Bizet’s Flute》(比才的长笛)和《Mozart’s Clarinet》(莫扎特的单簧管),说道这两首参考了乔治·比才的歌剧《卡门》里的一首间奏曲和莫扎特的K622第二乐章里的单簧管协奏曲。

春的场景设定

夏天里,则会用钢琴、大提琴和小提琴独奏营造一种夏雨的气氛,钢琴偏高音区的一些重复织体是对连续性雨声的一种呼应,大提琴弥补了低音区,让这种雨多一丝深沉和忧郁。

“夏天的想法大多来自于《言叶之庭》的配乐,所以在Steam里有个成就叫言叶之庭。”

夏的场景设定

而秋天是他不太满意的部分,他本想用偏温暖的弦乐来营造出秋天的配色,但由于弦乐组一旦用满就会显得“宏大”,这并不是他想要的初衷。

秋的场景设定

至于冬天,灵感来自于勃拉姆斯的《摇篮曲》、蒂姆伯顿和约翰威廉姆斯的配乐以及柴可夫斯基的《胡桃匣子舞曲》里的糖果仙子,所以大量运用了钢片琴和小种琴营造出冬日雪中的那种晶莹剔透的感觉。

冬的场景设定

对于游戏配乐,他说:“相较于话剧配乐,他有更好的存在感。”在他配乐的话剧中,弦乐他一般都不太敢用,会受到题材的限制,而自己的游戏就不会存在这些问题。”

这些潜心创作的音乐,方为智还是有些许遗憾的情绪,他认为自己写的时候就有些任性,总是想尝试各种各样的东西,想把会的技法都用上。

他曾让导师听过自己的游戏原声,导师后来对他说,作为配乐确实存在的一些问题,但作为他的作曲老师,并不想在他探索各种作曲技法的时候,以“配乐该如何写”为由干扰他对作曲本身的学习。

http://music.163.com/#/album?id=35014691

《I and Me》原声专辑

独立游戏

在开始本次采访的时候,方为智便与我约法三章:“我不太想讲类似于,独立开发多么多么苦逼啊,哭穷这类的内容。”

他觉得开发游戏本身还是件很开心的事,并没那么苦逼,闷头创造一样东西的感觉给了他很多满足感。

独立游戏这个概念火起来,大概是在《Fez》《时空幻境》的那个年代。现在游戏技术有了很大的进步,有了Unity3D,即使是小团队也能做出很棒的东西。把时间放在探讨什么才是独立游戏显得没什么意义,独立不独立在他看来没有什么明确的界限,现在会有很多介于商业和独立之间的中间值。

早期的独立游戏杰作《Fez》

方为智有一位学作曲时认识的师叔,曾经参与过《暗黑破坏神2》的配器,也进入过梶浦由纪团队,但为了艺术追求,至今仍十分清贫。

他觉得自己可以自由的规划时间,完全按照自己的想法去构思游戏,不用加班、挤地铁、挨老板排挤,那些在传统行业里有天大本领却仍然一辈子贫困潦倒的人非常多,光是生存就是残酷的,“游戏行业算是环境好的了。”

举个不恰当的例子,独立游戏还没有达到“成功”的标准就已经在夸耀自己的“丰功伟绩”、追忆辛苦,这种感觉就像一个刚刚进入青年队的足球运动员已经开始拿着笔揣摩着书写自己的回忆录一样,没有球星的命,得了球星的病。

所谓的辛苦是选择这个职业必然经历的东西,说得直白些,是自己的专业领域和工作,只要往觉得对的方向专业的去做就可以了,所有需要承受的东西都是应当的,因为这是自己的选择。

“游戏行业里的‘苦’很多时候是因为暴露在聚光灯而被放大了。”

可能是觉得自己作为刚入游戏行业的新人,不应该这样对大环境指手画脚,决定不再继续讲这个话题,他自嘲道:“我这么说,其实也有情怀嫌疑。”

还是一个人

对于一个人开发游戏,方为智觉得并没有什么难处,虽然存在着很多困难,但并不是无法逾越的坎,都可以通过学习和尝试达到目的。如果硬要说一个“难以逾越”的话,他认为“没有反馈”是挺大的问题。

长期一个人开发游戏,就像长时间去雕琢一幅艺术品一样,由于都是出于自身主观的情感,加上没有来自其他人的回馈,结果就是很难客观的判断游戏究竟好不好,玩法适不适合。他说:“有点像闭着眼睛画画,离自己的游戏太近,反而看不清。”

“为什么不选择加入一个团队?”我问道。

“原因很多。”

他承认如果是多人团队的话,在相互交流上有很大的好处,多种思维能有效的矫正“闭门造车”带来的局限性。