沉思录的读者们大家好,我是蕾蕾。

作为一个致力于创作优秀及深度(看不懂的)内容的公众号,沉思录长久以来一直尝试为广大读者提供一个不同于其他公众号的阅读体验。尽量朝着不卖鸡汤,不卖毒鸡汤,不当标题党的方向努力。虽然离目标还有很远的距离,但总算得到了不少读者的认同和支持。

其实我和天书在运营和内容上的想法是很多的,我们也希望能通过沉思录这个平台来为广大粉丝及全平台的读者提供一个更加丰富的阅读内容及体验。时评和思想类内容虽然受关注度高,但是也有其局限性,因此我们也一直在进行内容上的探索,来丰富沉思录的内容。

经过长时间的筹备(主要是因为作者拖稿),新潮沉思录的新专栏【食趣】正式上线了,作为一个专注于饮食文化的专栏,食趣的目标是希望成为一个趣味与深度并存的栏目,不同于其他的美食专栏,食趣带给读者的,不仅仅是饮食文化,更有一些它们背后的思考。当然了这个专栏的更新频率是未知的,取决于大家的懒惰程度。

欢迎阅读今天推送的本专栏第一篇文章,讲述川菜的

格

与

味

。

另外,今天的作者不看名字你们能猜出来是谁吗?

▽

陆文夫在论述苏帮菜的时候强调过过几次转折点。建国前由士绅阶级掌控了美食品味,在小说《美食家》里,朱自治从上海退回苏州老宅的时候最惦记得就是朱鸿兴一道头汤面,以及那套早年苏州菜特有的形制,如仪式般地展开:

“苏州菜有它一套完整的结构。比如说开始的时候是冷盆,接下来是热炒,热炒之后是甜食,甜食的后面是大菜,大菜的后面是点心,最后以一盆大汤作总结。”

此类文字对我幼时的馋欲颇为摧残,记忆中大略仅次于朱自清写《扬州》茶馆,苏浙文人对口欲的入骨三分从流动的文墨渗入我的骨髓。让我当年游历苏浙时,一是一定去扬州寻茶社,二是去苏州抢一碗头汤面吃。前者的故事过于平淡,无可谈起。后者的故事倒是颇为值得玩味,当日曈朦前,早起踱步去朱鸿兴,只见已排起长龙,多是退休老年人。以至于我用普通话点菜,“紧汤,硬面,免青,重交,姜丝,清炒虾仁,焖肉,过桥”,老板上下打量,瞳孔中分明流露出疑惑的恐惧,跟他妈白天见了鬼一样。

当然出于早年文学中特有的革命叙事和文人叙事的纠葛冲突,在朱自治这种士绅眼中建国后的苏州饮食无疑由于给人民妥协而失了本味。

大国营的模式,让士绅们对新社会无所适从,困顿如坠入冰窟,于是不免嘟囔几句“头汤面都失了滋味”,整个人仿佛阳光下不正常的生硬白色。这就如同某些当代文人艺术家,感叹“文脉已失”的絮絮叨叨,仿佛用一种奇特的前现代想望放进辉格史观里面聊以自慰——哦,我是说他们特别无聊,以至于只能自慰。

当然陆文夫对改革前后,我朱自治那顶着天儿,满嘴巴道道的食物经在经历自我怀疑后,保持到了结局。文人的书写,此处有几分调笑的意思。

饮食的迁转总归相似的,川菜也不会跳出这个轮回

。不过菜系被定格铸在器物与人心中,核心所在并没有太多嬗变,正如同千城一面但依然能从风物依稀辨这座城的历史。

川菜体系很长,菜谱的编撰很喜欢追溯到《华阳国志》的时代,那时川人还以茱萸和花椒作辛香滋味,却又极端到去开发蜂蜜酢食。

这种历史建构或许在黃敬临大师时代又有一番说法。于是我们发现在现代生活之后,人的自身出现一种奇怪的矛盾,廉价优质而标准化的物质供给给了现代人基本的生存底线和丰沛基础,而消费循环开始让人寻求

“分层”

,这种分层可能是阶级身份表达也可能是文化身份表达。一个人总能在社会反射的自我中找到些许特殊的地方,地域认同或者其他认同让人开始倾向于去自我铸史。

于是传统开始变成符号文本被当代人在自我需求的框架下反复解读。这使得川菜的面目变得尤为模糊,没有江浙文人的文化界推广,也没有粤地经济先发和文化输出下,

川菜的文化输出呈现一种极端碎片化的过程。

这形成一套奇怪的矛盾冲突,如同演剧一般。外来者倾向于川菜是廉价还算优质的下饭菜,言谈中总有几分不屑的言语。而感到冒犯的本地文化群体,一定要上去科普——外地的川菜不做数,一定要回溯到老川菜的精致,开水白菜,鸡豆花,鸡焯,竹荪肝膏汤的时代——虽然很多人并没有吃过这几样菜色,只是在原味遵从的社会舆论中一定要择几道白口,来表达曾经川菜的历史。

川菜的宴席,如果抛开农村坝坝宴的几大碗和几个碟——符合陆文夫这种文人眼中,具备仪式感的形制,是一个颇有拿来主义风格却又强化本地味道的腔调。

四川正式宴席主体是上河帮川菜,虽然现在能代言川菜品格的更多来自小河帮和下河帮。

蓉派府门的宴席是早期给文人阶级设计的川菜宴席模式,当然更早的是18世纪的“包席馆”,而川菜大师关正兴也是在这个时代在成都开了一家名为"正兴园"的餐馆,关正兴是满族人,咸丰十年英法联军入侵时候入川。这位师傅就身份其实看得出,底子是官府菜(现代鲁菜前身)。

川令尚节令出游或雅集,但大多厨师是府门的私家厨,于是正兴园便接下了给人做包席,引入了官府菜包翅,烧海参等菜色。但这并不足以在成都这地方站稳脚跟,而且食材地气与北方做饭不合,这使得关正兴大部分工作是在吸纳民间川菜和蓉城各家私厨的菜谱,慢慢搭建川菜包席的结构。

而另一位不得不提到的是黄敬临大师。同治朝秀才,纳过员外郎,出过光禄寺,出身华阳世家大族,其知味之道大约源自世家府门的私厨。大革命时期便在少城公园开过饭馆,而后转至重庆受国民党大员欢迎,这段经历慢慢形成姑姑宴这套形制,在常凯申退回重庆后,在社交圈的名声达到个人顶峰,在1942年莫名仙逝了。

当代人追溯的大部分老川菜宴席菜,无论是开水白菜,芙蓉鸡片或者鸡豆花大都能在这套体系中找到雏形。

于是一段值得玩味的历史出现了,发源于成都的蓉派府门菜最后成型于重庆,最后被成都的蓉派公馆菜宣称继承。

(那么,下面欢迎成都和重庆各自的代表拳手进入角斗场,比赛时间不限,不计点数,死人为止)

而南堂和川扬帮是从名字都听得出外来者的影响。前者积累于十九世纪江浙商人进驻蜀地谋产业,馆子无论风情还是陈设妥妥的再造江南。而后者大多是江浙背景由于抗战往西南迁徙的官员和富商所带家厨。但这两者的界限在川菜成分中被渐渐模糊化了,慢慢成为老川菜谱系中浓墨重彩的一笔,此处姑且将两者都称作“南堂”一系。

南堂体系整体承袭了正兴园包席的筵席形制。但菜色是在府门菜的基础上进行进一步扩展,尤其迎合了“江浙化”的蜀地文人和迁转过来的江浙士人。代表餐馆,成都荣乐园和重庆颐之时餐厅。而荣乐园就是“正兴园”的重建蓝光鉴和蓝光容两兄弟盘下,整体风格完全从官府菜的鲍参宴,转向了淮扬化的川菜宴席风味,但是却保留了官府菜的贵气——海参不止要烧到入味而酥,更要有酸辣芡汁儿,后世则成了“家常”味型,形成了家常海参这道貌似名实不符的菜色;葱烧技法一定要配合野味;干烧味可以把复合味型的交响发挥到高潮,如同库斯图里卡的马戏团美学一般,与姑姑筵风味极简的大音希声对立形成一套形沉物蚀的老旧而复杂的口感。

而南堂中除了蓝派以外,颐之时的罗国荣大师也是不可不提的人物,店名“颐之时”三字出自《易经》“颐贞吉,观颐,观其所养也,天地养万物,圣人状贤以及万民,颐之时大矣哉。”。又是个发源于成都而落地于重庆的南堂遗珠。(两方参赛选手别停啊,请务必继续打下去,还没死人诶,不能停下来)

而南堂从府门走到邹容路的闹市,也沾染上了市井意味。重庆民风的市井与同样具备码头文化的汉口和天津颇有几分相似,道义与帮派,行业玄化的规矩和祖师爷崇拜,门宦与班宦,一个一个手艺人的传说,哥老会《江河湖海》的黑话和隐秘的政治诉求。对于食材取舍在背靠码头的情况下不仅本地化,也形成了某种奇异性。

渝中半岛虽是内河港口,但是由于抗战成了身处西南却可论及世界的社会前沿,民国达官贵人秉承后方紧吃的优良传统,大量珍稀食材依然可以供给重庆;而码头船工寻找的那些廉价却稀奇的食材。通通都出现在了罗大师的菜谱里面,干烧和干煸技法,椒麻,荔枝,怪味和麻辣味型的大量使用,上可烹海参,下可炒鸡肉,再加上南堂整体已经工笔画一般勾勒的开水白菜和竹荪肝膏汤等物。

一桌颐之时筵席嬉笑怒骂了重庆的社会阶层,上层阶级和码头阶级包裹着士绅和市民阶级,如同锅盔夹着红油浸染的凉粉一般。

(成都军屯锅魁写作锅魁,而川东或川北以及陕西传统的那个东西一般写作锅盔,做法差异比较大)

但民国的阶级结构解体后,成都和重庆双城的府门谱系其实也面临的崩解。于是与陆文夫文中朱自治的哀叹不同,

国营的平民化其实反而拯救了这些餐馆。

南堂的老川菜降降食材标准,总归还能将就着做下去,比被冷落至一地鸡毛总归好太多。平民化的老国营,重新收编了民间小吃,也慢慢形成川菜常见的平民菜色,一种奇怪的涓滴效应。

建国期间,还能够花成本做菜也只剩下负责招待和供给文化界偶尔消费的饭店了,当然相对于民国达官贵人的奢靡,整体氛围还是以简朴却精细为主。

整个这几十年历史上,可以用四个点来慢慢摸索成形体:

金牛坝招待所,成都饭店,市美轩,锦江巴蜀味苑。

四者的结局也像宏大历史中细碎和飘浮的芸芸众生一般从小径花园的敷壤中生长出分叉,锦江巴蜀味苑和市美轩两个文化界聚集地基本衰落,金牛宾馆硕果保存却不再对外,成都饭店香消玉殒却成了蜀地饮食的黄埔军校。

《川菜杂谈》集中记载了这一段口述历史。巴金文学院落成之时,李济生入川与流沙河相见就在锦江巴蜀味苑。“蘸水兔”,“过水鱼”,“银丝鳝鱼”,“葱爆羊柳”等明显看得见建国后对民间饮食收编和建国前各家川菜筵席百家争鸣的成果。

而市美轩也是流沙河等蜀地文人爱去的场所,轩主文瑄也是颇通文墨者。锅巴烩肉片,蒜泥白肉,肝腰合炒等菜色在这家也是主打。这倒是体现建国后文人在阶级意识上一个好玩的点,

他们能够接受与平民合流,却依然要有些区分和要求,饮食文化上体验在民间流传的菜色甚好,但总归希望能做精细些。

荔枝巷的小食,成都火锅还有冷淡杯也是被接受的菜色,文化界总体条件比普通市民阶级好一些,但也未必凑得出太多钱消费,打平伙也是一种出游也不失风度的模式。那时的成都火锅与现在的讲法有所不同,泥巴炉上煮砂锅,佐料豆瓣酱混清油卤水和花椒面等,是一种蘸食的形式。

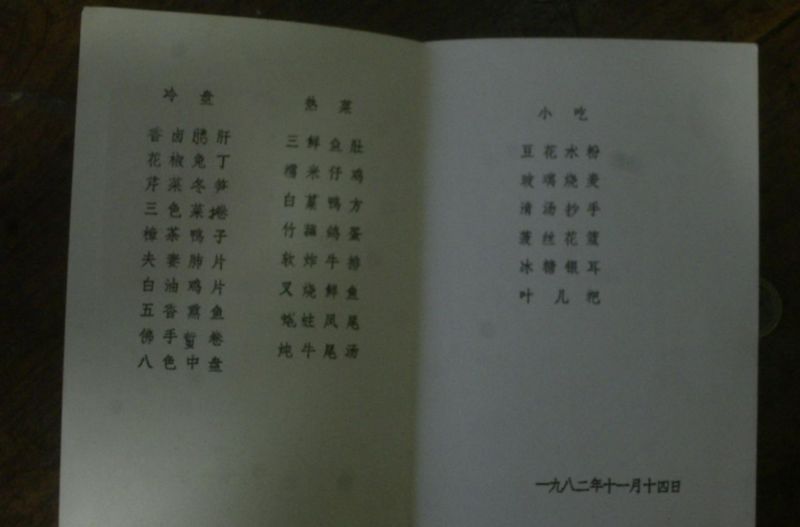

而成都饭店和金牛坝招待所(现金牛宾馆)的“招待系”厨师,需要提到张雨山和曾国华。前者是罗国荣门人,在成都会议招待过主席。金牛宾馆算是正宗承袭了姑姑宴和南堂包席的饭店,而总体上由于简朴而精细的招待任务要求,砍掉了南堂系和姑姑筵系过度艰深的菜色。笔者资料来源有限,仅能找到1982年其招待任务可选用的菜单,也只能希望招待方式没有太大变化。

可以明确看到三鲜鱼肚,竹荪鸽蛋等南堂系菜色,而软炸技法也是罗派常用的烹饪技法。冷菜在收编民间菜色的情况下把传统上不上桌的熏卤也提上了日程。