鲍毓明性侵养女李星星一案,近日已引发社会轩然大波。这事在爆出之后,网上的舆论大多认为“这事没法洗”,但事实再一次证明,中国社会比我们想像的更复杂,还是有人能找到不一样的角度来为嫌疑人辩护。

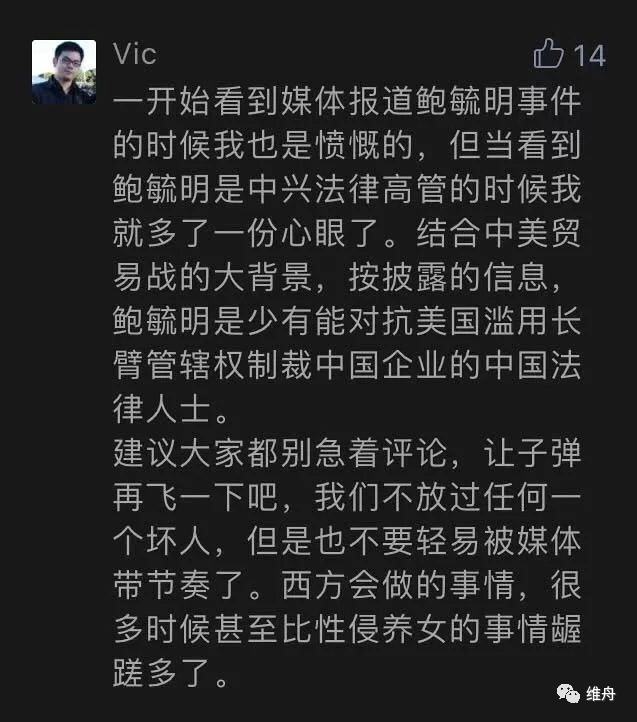

第一种角度是将这一民事案件政治化,认为在“简单的表象”之下,说不定有着更大的背景和阴谋。“龅牙赵”因此写了一篇

《按照这种奇葩思路,西门庆被杀都是外国的阴谋》

,将这种思路的荒诞推到极致。在这种“让子弹再飞一会儿”的伪理性思路之下,其实是一种国产阴谋论和好莱坞桥段的结合,那就是

相信复杂的事件有某个简单的解释(“美国的操纵”),而简单的事件反而需要一个复杂的解释

,居然都牵扯到国际局势去了。

这种思路另外值得注意的一点是:在它看来,当事人的权利本身并非重点,重点是其假想的“政治后果”,因而才有末尾那一句“西方会做的事情,很多时候甚至比性侵养女的事情龌龊多了”。

还有比性侵幼女更龌龊的事?说出来听听,是什么?

在这里,他把“龌龊”(伦理或法律意义上的可耻)置换成了政治手腕上的肮脏阴谋,这就清楚地表明了他判断的逻辑出发点何在——他看到了“政治”,但没有看到“人”,更没有看到那个在角落里瑟瑟发抖的小女孩。因为他着眼于更“宏大”的视角。

使这种角度显得可笑的,正是它那种糟糕的逻辑:

它仅靠阴谋论式的拙劣推断,还俨然一副自己才洞察世界真相的堂皇模样

,这不能不令人发噱。在美国,总统克林顿和莱温斯基的绯闻,都一查到底,我们这儿一个中年油腻高管,还没开始怎么查呢,俨然就动摇国本、给敌对势力递刀了似的,这种奇葩思维,不是蠢是什么?

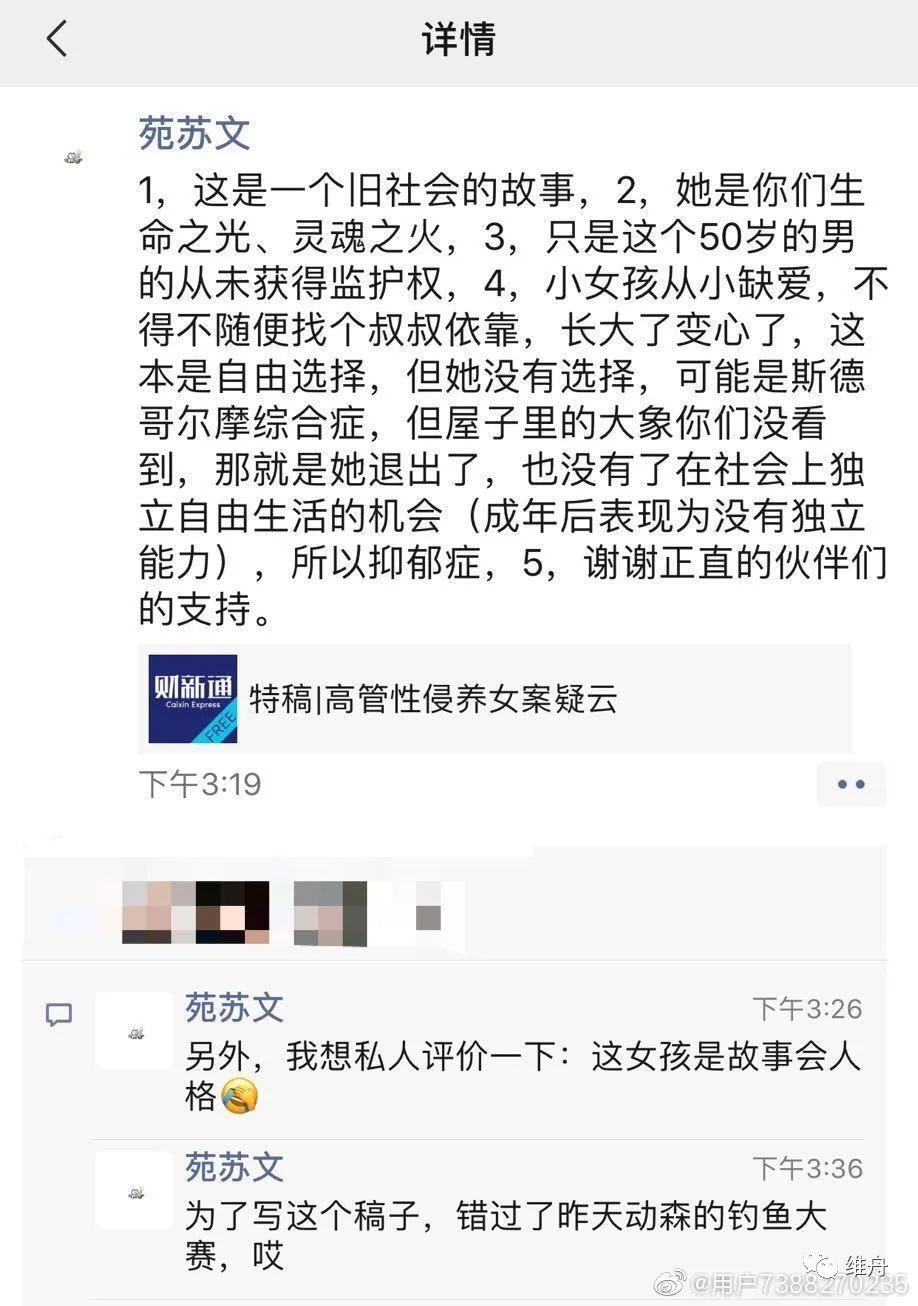

第二种视角,是昨天《财新》记者苑苏文的报道带来的,可以简称为“洛丽塔叙事”,也就是说:事件中的加害者和受害者角色其实是颠倒的,是这个心机深沉、心理有问题的女孩子,构陷了自己的养父。

很多人都震惊了。有些人甚至猜到可能这事件会有人洗地,但却没想到竟是《财新》。这份杂志在疫情期间建立起来的崇高形象,几乎面临着一夜之间倒塌的危险,在海啸般的舆论冲击之下,《财新》已经将这一报道撤稿。

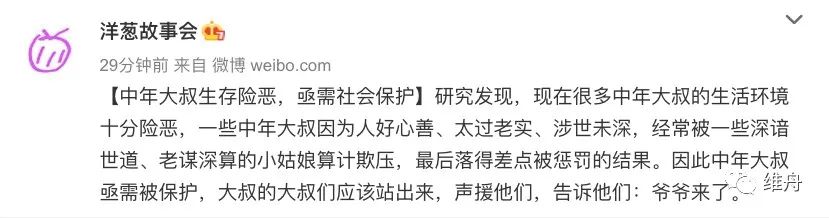

这个解释也引发了群嘲,豆瓣上一位“末药煎肉塔”说:“我国奇景吧,四十多的中年肥腻男律师高管是傻白甜(不止一个),十四岁无经济来源的少女心机深沉找sugar daddy。结论:外面的世界太危险了,以后打拼的事还是交给女人干吧,男人回归家庭就好了惹。”“洋葱故事会”也找到了创意灵感,戏谑“中年大叔生存险恶,亟需社会保护”。

这个说法与第一种阴谋论的潜在相通之处在于:这些人似乎觉得,如果鲍毓明是被陷害的,那就不应被判有罪了;但却忘了,无论他的动机如何,客观上他与幼女的性行为都构成犯罪。这种动机论重内心动机,而轻客观行为后果。

不仅如此,“大叔被陷害”的叙事也颠倒了我们通常的社会认知:涉世未深的难道不是十五岁的少女,而是摸爬滚打多年的五十岁成功人士?

但这也只是我们的直觉,真正让这个“大叔被陷害”的叙事在逻辑上无法自圆其说的,恰恰是鲍毓明自己留下的一个破绽:他第一次与养女发生性关系,是在2016年1月1日的凌晨。为什么选在此刻?因为中国法律规定:“行为人明知是不满14周岁的幼女而与其发生性关系,不论幼女是否自愿,均应依照刑法第236条第2款的规定,以强奸罪定罪处罚。”在14岁以上,如果自愿,就不适用这一处罚规定——而从2016年1月1日起,当事人李星星无论如何计算年龄,都已年满14周岁。

这样,问题就来了:

如果是大叔被陷害,那就无法解释,为什么这个据说心机深沉的少女,居然要在自己满14周岁之际,才实施自己的陷害计划?

难道她真的是法盲,居然不知道早那么两天,才更能陷对方于死地吗?