也许是一篇没有什么人看的历史荐书。依然是历史门外小白,请随意翻看。公众号下午刚好迎来了第39999位和40000位关注的朋友,欢迎你们!明天会发一张海报正式庆祝一下!

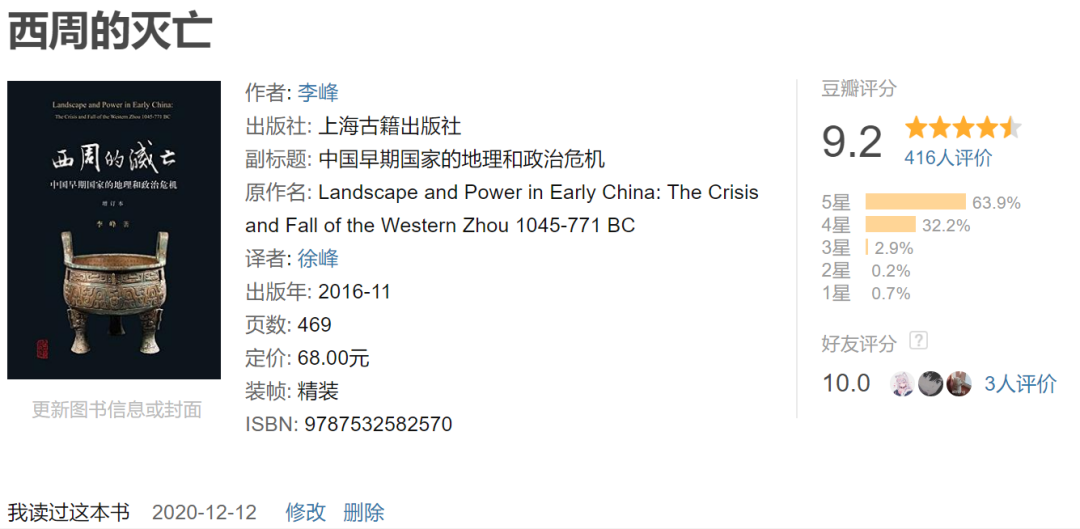

《西周的灭亡》一书以西周灭亡这一历史事件为切入口,回顾了西周的历史生态,探究西周逐步衰落、最终灭亡的原因。这本书一共有十个部分, 绪言介绍了这本书的写作目的、选用的资料性质还有研究的方法。在本书的第一章和附录一中,作者对西周的国家地理幅员做了全面的调查,考古学研究占据了较大比重。一方面借助文化因素分析法向读者展示了周文化的面貌;另一方面是借助金文考古证据进行西周行政控制范围的分析。作者同时让历史与地理进行充分结合,使得本书的论证更加充实、可靠。第二第三章考察了西周面临的国家危机并且分析了原因,这两个章节可以结合附录二进行阅读。在第五章和第六章里,作者分析了西周灭亡的后果以及向东周的过渡。

附录中《西周历史研究:一个回复和方法论的说明》一文提及用青铜器和金文作为研究西周历史的有效资料及其准确断代的依据,还有对传世文献资料的使用。其中有一处也提到了甲骨文——他说相对于我们对商代宗教的了解,我们对西周宗教方面的内容了解得太少了,尤其是因为缺乏大量与安阳出土的甲骨文类似的占卜记录。甲骨文和金文是探索中国早期文明的两种最重要的地下出土文物材料,甲骨文的研究主要针对刻印在其上的文字,而金文铸造在铜器之上,在商周社会中发挥着复杂的政治文化作用,作为实物来考虑,在考古学和美学上也具有很高的研究价值。从资料方面看,由于铭文是反映西周政治社会生活的第一手证据,本书十分倚重金文,作者李峰教授也非常擅长西周金文及文献的综合研究,且注重考古学和方法论的探索,2018年作者也出版了《青铜器和金文书体研究》一书。

首次对金文加以系统整理、考释的,有1934年郭沫若先生所著《两周金文辞大系》,上编所载西周金文共一白六十二器。其次是陈梦家先生所著的《西周铜器断代》,第三是日本白川静的《金文通释》,第四是唐兰的《西周青铜器铭文分代史征》,第五是马承源主撰写的《商周青铜器铭文选》。(引自杨宽:《西周史》)杨宽先生在他的《西周史》中说:"要研究西周史,这是个难题。"因为现存的主要西周史料,也就是几部儒家经典,都经过战国时代儒家的选编和修订,有家派上的局限性。

其中一方面是儒家所传西周的礼书都不是原始资料,已经被儒家按照政治理想重新编定了,需要重新分辨、去伪存真。由于儒家所传西周文献具有局限性,又缺乏西周中期后期的文献,所以金文就成为了反映西周时期政治和社会生活各层面的第一手证据,金文的利用价值高于这些经过转手、由后人编纂等形式而产生的传统书面文献,这也解释了为什么在史料的运用上总是金文优先。

但另外一方面,金文的局限性也是其他史料难以忽略的局限性。杨宽先生认为儒家所传的西周史料大多数额度开国文献,缺乏西周中期和后期的史料,《尚书》28篇,《周书》占有一半,大多数记载的是开国大事,其中十篇是有关周公开国大业的长篇大论,宣扬儒家崇尚的"文、武、周公之道"。儒家按照自身的政治需要进行古文献选编,讲述武王克商的《武成》篇所记杀伤太多,便不为儒家所取。目前研究西周史,关于开国大业的资料比较充分,但是西周中期和后期的文献缺乏造成了很大的困难。而金文史料也具有很强的主观性,个送行的作品很难避免虚美的成分。

李峰先生也认为,金文的长处同时是它们的短处,金文作为当代史料仅允许我们从其作铭者的眼中来接触西周的现实,而他们的视野又不可避免地受制于他们所生活的背景,因此即使金文内容是作铭者意图的真实写照,也不可能避免偏见。关于这个观点,徐峰先生曾以夏含夷先生做的一项统计举例子,他统计的是50件以上记录军事活动的铭文,年代跨越了整个王朝的大部分,但没有一件铭文是纪念失败的。于是周人相对比于他们的对手东夷或者淮夷具有更大的文本优势,在

中他说:“如果史学家有心注意一篇铭文它说了什么,以及它没说什么,那么,一种‘截然不同’的力量平衡可能被揭示”。这篇作品李峰先生在本书也有多次特别提及。与这个观点相对应的,该书中指出了西周灭亡和周幽王被杀的事情,我们也许永远找不到金文的记载,铭文记录了拥有者的荣耀与成就,“对他们的耻辱和失败却讳莫如深”。如果我们希望知道“西周都城是如何被践踏,周王是如何被杀死的”,便几乎不可能寄希望于发现一篇铭文记录了这些事。

《史料五讲》中记录了顾颉刚先生1926年在《国学门周刊》中提出的“学术平等观念”,即不因为古物是值钱骨董而特别宝贵它,不因史料是帝王家遗物而特别尊敬它,不因风俗物品和歌谣是小玩意儿而轻蔑它,在史学家的眼光里,各个古物、史料、风俗物品和歌谣都是一件东西,都有它的来源、经历、生存的寿命。如齐世荣先生在《史料五讲》中所言:“各种类型的史料都有长处,也有短处,把它们综合起来,相互参照,研究的成果就有可能接近历史的真相。”因此,对于一份史料,我们不能无视它的缺点,也要肯定它的优点,明白在哪些地方可以运用、哪些地方要多加小心。如果个人希望对西周历史进行探讨,就要以西周可靠文献结合西周金文,参考儒家所传礼书,作综合比较和分析研究,从而得出正确的结论,徐峰先生评价该书时说李峰先生“既意识到了金文的首要性和独到性,同时又不过份地、或者孤立地对待它,而是联合其他证据,特别是与考古资料一起使用。对于晚出史料, 该书一般只是在它们与当代史料 (即西周金文)或近乎当代的史料(如诗经中的有关早期篇章)有联系的情况下才使用;也就是说,在与当代史料和考古材料所揭示的历史发展过程有联系、 并可以起到进一步的解释作用的情况下方可使用。”比如在本书的第二章第105页,作者为了呈现西周中期穆王以后西周国家内部的混乱和冲突,首先用两篇铭文呈现出了证据,接下来又在经典文献中查证了更多的背景资料,传世文献中的记载和作者通过铭文构建的情况基本一致,相互论证则更具有说服力。传世的青铜器是传统青铜器研究的主要对象,通过铭文提供的联系进行断代。由于现代考古学得到发展,我们得以看到整群的青铜器,使学者们得以超出以往的研究,用考古学方法进行成组分析,提供更广泛的依据。在以考古学方法研究成群青铜器的同时,更应该关注铭文所能提供的信息,在《青铜器和金文书体研究》中,作者通过铭文内容和书体研究认识墓葬出土成群青铜器的分组情况。把铭文研究和青铜器本身的研究相结合,研究器群内部分组情况,讨论组合特征和年代是作者进行研究的重要方法,作者同时关注了青铜器和其他器类(尤其是陶器群)的联系,以人数当地文化特征和年代。正是因为作者尽可能全面地在利用出土文物的各类信息,才可能得出更为可靠的结论。

徐峰先生评价此书令人印象深刻之处在于其有着明确的“问题导向”。作者围绕西周的灭亡这一历史事件, 以此作为切入口, “牵一发而动全身”式地回顾了西周, 尤其是其晚期的历史生态, 重点探究了西周逐步衰落、并最终灭亡的原因。对我个人比较有启发的是作者在附录中对于“质疑西周以后的资料对西周历史研究的价值”这一问题的探讨。不可否认的是西周以后的资料有外墙捏造以反映后世观念的问题,即使受过基本史学训练的研究生也可以辨别其中的伪造之处,但是真正的问题在于:我们能够或者将会怎么办?作者给出的答案是,即使是同时代的资料,也可能经过后代的编辑,掺入了后代的语法特征,但我们不能据此判断;而且,即使是稍晚的历史材料也可能包含来自西周的真实信息。“究竟是要停留于对史料的不准确性的哀叹,从而冒险滑入毫无希望的学术虚无主义的境地,还是要利用这些文献来力求对古代真正发生过什么取得至少一点坚实的理解。怀疑的态度能够为我们的研究提供一个健康的起点,但是它从来就不应该是历史学的终极目标。”在作者的其他文本分析里引发了更多的问题,比如是谁编写和铸造了西周铭文,他们在哪里铸造这些铭文,更多的问题在等待后来人日后的进一步研究,而作者对于史料的观点不失为一个积极的勉励。