亨利克

·

显克微支(

1846 -1916

),波兰作家。代表作有通讯集《旅美书简》,历史小说三部曲《

火与剑》《洪流》《伏沃迪约夫斯基先生》,历史小说《十字军骑士》。

显克

微

支出身于贵族家庭。中学毕业后,进入华沙

高等学校语文系学习,后因不满沙俄政府对学校的钳制愤然离校。

1872

年起任《波兰报》记者。大学时期即开始写作,是具有

民主主义和爱国主义

思想的现实主义作家,素有“波兰语言大师”之称。

1896

年,显克

微

支又完成了反映古罗马暴君尼禄的覆灭和早期基督教兴起的长篇历史小说《

你往何处去

》,

1905

年他因这部作品荣获

诺贝尔文学奖

。

100

多年来,显克

微

支的作品再版次数和印数均居波兰作家之首,并且被译成

40

余种外国文字,译本达

2000

多种。英法等国曾掀起过

“

显克

微

支热

”

。

亨利克

·

显

克微支作

施蛰存译

在安那海谟,加利福尼亚州南部的一个小城里,秋季的最后几天是娱乐和庆祝的日子。这时候,葡萄都已经收采完毕,所以这小城里挤满了工人。这些工人中,一小部分是墨西哥人,但大多数是卡越拉印第安人,他们都是从加利福尼亚州腹地的圣·倍那廷诺群山中来做工的土人。安那海谟城中,再没有比这些人物所造成的景象更绚丽的了。所有的印第安人和墨西哥人都逍遥在街头和市场上,他们在那里躺在帐篷底下,或者就在露天底下,好在这个季候的天气总是晴朗的。

这个环绕着一丛一丛攸加利树、蓖麻子树和胡椒树的美丽的小城,好像给一片忙乱喧哗的市集搅得沸滚着,和城外葡萄田外面那些给仙人掌遮满了的沙地上的寂静相比,真成了一个惊人的对照。到了傍晚,当光芒逼眼的一轮红日沉下海底,当红光晃耀的天幕上显现了野鹅、野鸭、鹈鹕、海鸥和鹳鹤的又红又亮的轮廓,成千累百的从山上一直栖止到海边,这时候,安那海谟城中就生起营火来,种种娱乐开始了。黑种的歌人震响着他们的羯鼓,在每一堆营火边都可以听到击鼓声和悲哀的五弦琴声。墨西哥人穿着宽大的蓬衫,跳起他们最喜欢的鲍莱洛舞,印第安人伴和着他们,牙齿里衔着又长又白的芦笛,或者高声吆喝着“噫,维伐!(

E Viva

,西班牙人的喝彩)”那些用红木喂养的营火,爆响着,散射着火花,在这血红的火光里,只看见人影幢幢地在跳跃,住在本城的人,手挽着他们美丽的妻女,围绕在四周看他们寻欢作乐。

但是,最后一束葡萄被印第安人的脚践踏完了的那一天,才是最大的节日,因为这一天,德国人赫尔希先生的旅行马戏班就从洛杉矶来了,同来的还有这位赫尔希先生的动物园,这里面有猴子,美洲狮子、非洲狮子,有一只大象,还有许多老得变笨了的鹦鹉——这是“全世界最惊心动魄的奇观”!

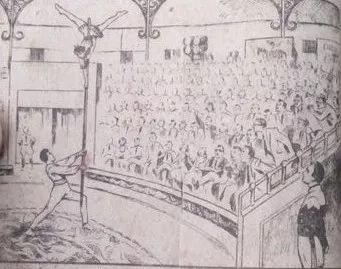

的确,那些卡越拉人把他们还没有喝掉的最后一个比索报效了出来,但是他们并不是要看这许多野兽,这些东西,他们在圣·倍那廷诺山里也并不缺少;他们要看的是表演杂技的女人、大力士、丑角和马戏班里的一切惊人绝技,在他们看起来,这些都至少是一种‘神药’,那就是说,一种魔术,只有超凡入圣的法力才能够做出来。

可是,如果有人以为这个马戏班只能吸引一些印第安人,黑人和中国人的话,那么,天知道,他一定会惹起赫尔希先生应该发作的危险的盛怒。这个马戏班来到之后,小城里聚集了许多人,不单是四郊的居民,甚至连附近各个较小的城镇,例如威士敏斯特、奥兰琪和洛斯·尼埃妥思的居民也都赶来了。奥兰琪街上挤满了各式各样的大车和四轮马车,简直无法通过;整个广大的居民区都一体地起来了。年轻美貌的姑娘们,眼睛上垂着金黄的刘海坐在马车的前座上,娇滴滴地一路在行人头上驶过,吃吃地巧笑着,露出了雪白的牙齿;从洛斯·尼埃妥思来的西班牙小姐们,从她们的绢纱面网里丢着阴暗的眼色,从邻邑来的太太们,穿着最时髦的衣装,骄矜地靠在给太阳晒得黑里泛红的农场主的胳膊上。这些农场主的全部装束,大都是头戴——顶破旧帽子,下身一条斜纹布大脚管裤子,上身一件法兰绒衬衫,因为没有领巾,所以这短褂领头上的钮襻都扣上了.

所有的人都互相打招呼,问候,一双眼睛仔细地打量人家的衣饰,看看他们到底时髦到什么程度,跟着就议论起来。

在许多堆满了花,看上去很像一个大花球的美国式的四轮马车中间,有的青年人骑着神骏的野马,坐在高高的墨西哥鞍子上,向前弯下身子,从少女们的帽子底下去偷睃她们的俏脸。这些野性未驯的马,为人声的喧哗吆喝所惊,转动着它们血红的眼睛,竖立起来,嘶鸣着;但这些勇敢的骑手简直好像根本没有注意到它们的动作。

大家都谈论着那个“惊心动魄的奇观”,或夜场表演的种种详细节目,据说其华丽神奇,将大大地超过以前所看到过的一切。

的确,大幅的海报上已经宣布了真正的奇观。那个马戏班班主,赫尔希先生,是个“耍鞭子的艺术家”,他将率领那只以最凶猛著名的非洲狮子来表演一场。据说明书上说,这只狮子将猛扑到那班主身上,而他唯一的防身之具就是一条鞭子。但是这件普通的武器,到了他那双创造奇迹的手里却成为——也是据说明书上说的——一柄利剑和一面盾牌。那条鞭子的尖端会像响尾蛇似的咬螫,像电光似的闪耀,像霹雳似的劈击,使那只猛兽永远隔着一段,再也没法冲到这位艺术家身边。但是这不算最了不起的。还有一个十六岁的奥尔索,一个白种父亲和印第安母亲生的“美国赫拉克勒斯”,要在身上站住六个人,每个肩膀上三个,除此之外,那马戏班班主还悬了赏,任何人,“不论白人黑人”只要能够和这位青年大力士角力,并且将他摔倒,就可得奖一百元。安那海谟满城流传着一个无根的消息,说是那个格杀黄熊的家伙已经特地从圣·倍那廷诺山里来和奥尔索较量较量。这是一个布置陷阱捉野兽的猎人,以大胆武勇著名,自从加利福尼亚建州以来,他是第一个敢于用一柄斧头和一把短刀去格杀一头黄熊的人。

那个“杀熊者”对于马戏班里的十六岁大力士的可能的胜利,使安那海谟城里的男子兴奋之极;因为,如果奥尔索,他以前一直是把大西洋和太平洋之间的最强的“美国佬”摔倒来的,这回竟吃了败仗,那么,不朽的光荣将永远归于加利福尼亚了。

女人们的心里,也因为说明书上宣布了下面这件事情而同样地兴奋,据说这位大力士奥尔索将在一支三十呎的高竿上顶着一位“世界奇观”的小琴妮,关于她,说明书上宣称是“基督教时代”的世界上所曾有过的最美的少女。

虽然琴妮还只有十三岁,那马戏班班主也悬了赏,任何一个姑娘,“不论皮肤黑白”,如果能够比这位“空中仙女”美丽,得奖一百元。从安那海谟及邻邑来的姑娘们、小姑娘们和最小的小姑娘们,看了海报上的这一段说明,都仰起了鼻孔表示轻蔑,并且宣称,如果去参加这种比赛,就不够“淑女风度”了。但是,她们每一个人都还是宁可放弃了家里的摇椅,而不肯不去看夜场的表演,和那个孩子似的对手,虽然她们谁都不相信她的美丽会赛得过平巴姊妹。

平巴家的两姊妹,大的叫做雷菲娇,小的一个名叫梅茜玳,漫不经心地坐在一辆美丽的四轮马车里,正在看那张海报。她们的绝顶标致的脸上,一丝一毫看不出有什么情绪激动,虽然她们都感觉到安那海谟城里所有的眼睛,这时都看在她们身上,好像在求她们挽救全州的名誉,这些眼光同时又含着爱国的骄矜看着她们,这种骄矜是发于他们的一种坚信:以为这个世界上所有的山谷里,决不会有比这两朵加利福尼亚的花更美丽的了。啊!这雷菲娇和梅茜玳两姊妹,她们的确是美丽啊!她们的血管里流着纯粹的卡斯底尔的血,这并不是毫无道理的,她们的母亲常常在提起这个血统,同时又表示了她非常看不起各种有色民族,以及那些浅色头发的人物——那就是“美国佬”。

这两姊妹的身段都很纤细,很柔软;她们的一举一动,都带着些儿神秘和娇慵,而且很有些风骚,使任何一个青年人接近了她们,马上就会由于一种莫名其妙的欲望而心里猛跳起来。雷菲娇和梅茜玳的身上焕发着一种妩媚,就仿佛木兰花里发出来的香气。她们的脸都是很细致,容貌明朗清澈,虽然泛着一点玫瑰红,像黎明的霞光。她们的眼睛像睡梦惺忪似的,又黑又甜,她们的表情里显出了天真和敏感。她们裹在打裥的轻纱披肩里,坐在一辆装满了花的四轮马车上。这般纯洁,这般安详,这般标致,她们好像自己都不自觉其美丽。安那海谟全城看着她们,饱享着眼福,以她们为骄傲,也热爱着她们。如果那个琴妮竟会赢去了她们的胜利,那么这个姑娘到底该怎么样好看啊?《星期六周刊》上写着,不错,当小琴妮爬到竖起在奥尔索的矫健的肩膀上的长竿顶上,当她在那竿尖上,临空挂着,冒着生命之险,开始伸展四肢,像蝴蝶似的扇拍着的时候,马戏场上就都寂静了,非但所有的眼睛都在注视着,连所有的心也都跟着这个神奇的孩子的每一个动作颤跳着。“谁如果看见一回她在竿子上,或马背上,”《星期六周刊》上的结句说,“将一辈子都忘不了她,因为当代大艺术家,甚至如那个为皇宫旅馆作画的旧金山人哈尔维先生,也画不出一个像她那样的人物来。”

安那海谟的年轻人,一则抱着怀疑态度,二则爱恋着平巴姊妹,就断定这里头有一个“骗局”,可是,这些都只有等到晚上才能得出最后的结论。

其时,马戏场周围的动作愈来愈忙碌起来。环绕着那个表演马戏的大棚子,排着一长列木屋,从这些木屋中响起了狮子和象的咆哮,鹦鹉都栖息在挂在木屋里的环架上,用刺得破天的尖声喧聒着;猴子,有的以自己的尾巴倒挂着,有的在给看客逗弄着玩,木屋四周都用绳子拦起来,使人们和这些动物隔开一段。

最后,从中间的大屋子里出来了一个队伍,这个队伍的目的是要把人们的好奇心刺激到惊骇的程度。这个队伍的开头是一辆六匹马拖的巨大战车,马头上装饰着羽毛。马夫们穿着法国式的驭者礼服,乘在鞍座上驾驭。后面便是许多大车,车上装着狮子笼,每一个狮子笼里,坐着一个手持橄榄枝的姑娘。大车之后,跟着走的是一匹象,身上覆着一块彩毡,背上高高的安着一座塔楼,塔楼里坐了几个弓箭手。

喇叭吹着,鼓打着,狮子吼着,鞭子抽响着,总而言之,整个行列就象吵架似的向前行进,闹闹嚷嚷个不住,这还不够,在象的后面还有一个机器在辘辘地滚着走,那机器上面有一只汽锅,就跟火车头上的一样,汽锅上安着一个机关,水蒸气在那机关里奏出了,或者还不如说是最古里古怪地呼哨出了那支全国风行的小曲“美国佬杜特尔”。有时管子里的水蒸气给止住了,于是响出来的就是平常的哨子声,然而,这也并不减低了观众的兴致。这些观众简直高兴得按捺不住,一听到这个水蒸气的喧闹的音乐,美国人就喊“呼啦”,德国人就喊“呼吓”,墨西哥人喊的是“噫,维伐”,卡越拉人就兴奋得像野兽似的狂嚎起来。

人群跟着队伍走去;马戏场四周,各处都冷清清的一个人都没有了;鹦鹉也不再吵闹;猴子也不再跳上跳下。然而,“最惊心动目的奇观”却不在队伍里头。那些车辆里既没有那个“无敌鞭手”的班主,也没有“常胜大力士奥尔索”,更不看见“空中仙女琴妮”。这些都要留到晚上才出现,好在那时产生最动人的印象。

那马戏班班主在木屋子里坐坐,或者向他的卖票房里窥一眼,他手下的黑人在那里露出了白牙齿向人们笑;他窥望进去,什么都叫他生气。奥尔索和琴妮在马戏场里做他们自己的练习。帐篷里又静又暗。

场子的背景,就是一层高似一层的座位所在的地方,差不多已经完全黑暗了;一大片阳光穿过了帐篷顶照射在铺了木屑和沙的场地上。由于这些从篷布上透进来的灰色光线,才见得到有一匹马站在木栅边。也没有一个人在它附近,这匹高大的牲口显然是很疲乏了;它在用尾巴赶着苍蝇,拼命地点着它的系着白缰绳的头,并且一直把头伛到胸前。渐渐地你还可以看得见一些别的东西,譬如一支横倒在沙地上的长竿,这就是奥尔索常常用来支起琴妮的竿子,还有些糊着吸墨水纸的铁圈,就是琴妮要从这中间穿过的;但是这些东西全都随随便便地乱丢乱扔在那里。整个照亮了一半的场地及其周围,都显得乌沉沉的,给人的印象仿佛这是一所门窗早已破坏了的空屋子。那些一层一层的座位,也只有几处地方照到亮光,看上去活像一片废墟;那匹垂头丧气的马也不能为这幅画景上添点生气。

奥尔索和琴妮在哪里呢?一缕阳光从那看得见灰尘在旋转和舞动的帐篷的开口处偷射进来,像一块黄金似的照在远处的几排座位上。这一片金光随着太阳的逐渐下降而在逐渐前移,最后它照到了奥尔索和琴妮。

奥尔索坐在一条板凳上,琴妮坐在他身边;她的美丽的、孩子气的小脸儿窝在那个大力土的肩膀底下,一条膀子挽着他的项颈,抓住了他的另外一个肩膀。这小姑娘的眼睛向上抬着,好像在仔细听她伙伴的话。她这位伙伴呢,俯身在她头上,不时动着他的头,好像在给她解释或说明些什么事情。他们这样互相偎依着,简直很可能被认为是一双爱人。然而,琴妮的两条裹着红色紧身裤的腿,还没有能够着地,只管一前一后的摇荡着,完全表现着一个小孩子的姿态,还有她那双抬起的眼睛也表示着倾听和专心思索的神气,一点没有浪漫的感情。此外,她的身材还刚在形成一个成年女子的初步轮廓。

总之,琴妮还是一个小孩子,但是一个非常娇艳的孩子,说来也不能不得罪那位为皇宫旅馆作画的旧金山人哈尔维先生,因为要他设想出一个差不多美丽的女孩子来,一定是很困难的。她的小脸儿简直就是一个仙女的;她那双又大又沉思似的蓝眼睛,显着一种深挚的、亲热的、信任你的表情;她的深色的眉毛无比清晰地在那个雪白的额角上显现出来,永远好像在有所深思似的;一些金黄的、丝一般的、稍微有点纷乱的额发,在这个额角上投下了它的影子,不用说哈尔维先生,就是另外一位名字叫伦勃朗的画家,也决不会不屑把这景象画出来的。这个小姑娘使人想起了辛特莱拉,以及葛莱卿,她这时所表现的偎依姿态,透露了一种羞怯的性格,在要求保护。

这种姿态,像葛娄慈画中的少女那样,使她身上穿的那件表演服显得非常好看,这是一身短短的连裙的纱衫,绣着银穗,短得遮不了她的膝盖和玫瑰色的紧身裤。

她坐在金黄的阳光中,在一个又深又暗的背景上,就好似一个光亮而透明的幻影,她的纤细的身材和青年大力士方阔的肩膀显出了一种强烈的对照。

奥尔索穿着一件肉色的紧身裤,远看就象是裸体的,同一片阳光也照亮了他的过分发育的、不匀称的身体,他的过分突出的胸脯,他的紧瘦的肚腹,以及短得和身体不配的两腿。他的健壮的身体好像只是用一柄斧头乱七八糟地劈削出来的。凡是一个马戏班里的大力士所有的特征,他都有,可是已经发展到了一种程度,使人看了几乎以为是一幅漫画了。此外,他的相貌很丑。有时,当他抬起头来,就看得见他的脸了;脸相倒还端正,也许,简直太端正了,可是有点儿僵,好像是削出来的。他的低矮的额角和黑色的头发——像马额发一般一直挂到鼻子上,无疑地是从他的印第安母亲那儿遗传下来的——使他的脸上有了一股吓人的和阴沉的神情。他像一头公牛,同时也像一只熊,总之,这是说他有极大的力气,但是很凶恶的力气。的确,他完全不是一个温和的人。

琴妮走近马厩的时候,这些正直的动物都转过头来,抬起它们的聪明的眼睛看着她,安静地嘶起来,好像它们想说,“你好啊,亲爱的!”但是一看见奥尔索,它们就害怕得缩拢了。他是个不露声色的人,阴沉而且常常在喃喃自语。赫尔希先生手下的许多扮演骑师、丑角、歌人和走绳索的黑人,都受他不了,有机会总得给他些麻烦,因为他是一个混血种,他们都瞧不起他,甚至还公然表示了他们的轻蔑。至于那位班主呢,老实说,他悬赏一百元给任何一个愿意来较量较量的人,倒并没有冒多大的险,可是他恨这个青年,而且也害怕他,不过他这种害怕跟一个训练野兽的人的害怕一样,譬如害怕一头狮子吧,那就是,他以任何理由来鞭打他。

赫尔希先生用鞭子打他,又为了这个原因:他知道他如果不打这个青年,那么他自己一定会挨这个青年的打了。但是一般地讲起来,他是坚持着那个克里奥尔女人的原则,认定鞭打是一种责罚,而不是一种报酬。

奥尔索的情形就是这样。但是,这一段时期以来,他已经变得好些了,因为他开始深深地爱上了小琴妮。事情发生在一年以前,奥尔索是照管野兽的,有一次当他去揩拭一只美洲狮子的笼子的时候,那猛兽把它的利爪从铁栅里伸出来,给他头上抓了个重伤。于是这个大力士索性走进笼子里,在一场可怕的搏斗之后,活命的是他。可是他自己也伤重得昏倒了,此后他就生了好久的病,尤其是因为那班主狠狠地鞭打了他一顿,因为他打断了美洲狮子的脊骨。

他在生病的时候,小琴妮向他表示了不少的同情。当没有人在旁边的时候,还给他裹伤口,在空闲的时候,她来坐在他身边,读圣书给他听,那就是她叫做“好书”的,这里面讲到了互爱、饶恕和慈善——总而言之,这本书里讲到的都是赫尔希先生的马戏班里从来没有讲起过的事情。

奥尔索听了这本书以后,他那颗印第安种的头脑思索了好久,最后得出结论:如果马戏班里的生活也像那本书里的生活一样,他的性子就不会那样倔强了。他又想到,他也决不会挨打了,而且,也许他还能找到一个人来爱他呢。但是谁呀?决不是那些黑人,也决不是赫尔希先生,说不定是小琴妮,她的声音在他耳朵里美妙地响着,活像一只夜莺的鸣叫。

因为这样想着,他曾在某一个晚上哭了好一阵:他开始吻着琴妮的小手,从这时起,他就深深地爱她了。此后,在夜晚表演的时候,那小姑娘骑在马背上,他总在场地里,用密切注意的眼光跟着她。他在她面前给她提着那些用吸墨水纸糊满了的铁圈,对她微笑着,当音乐奏起而要他们伴同演出的时候,“啊,死亡近来了!”他把她顶在长竿尖上,使看客大为吃惊,连他自己也在害怕。这时候他很明白,如果她跌下来,那么这个马戏班里就没有一个人有那本“好书”了,因此他决不让她离开他的视线,他这种谨慎小心,他在动作中所显示出来的好像是害怕的样子,更增加了景象的恐怖。当他们被暴风雨般的鼓掌声催促出来,一起跑出到场地里的时候,他总是把她推在前头,让她去接受大多数的喝彩,他自己就高兴得喃喃自语。这个阴郁的人只能和她谈得拢,他也只有在她面前才肯说出真心话来。他憎恨马戏班和赫尔希先生,因为他跟那本“好书”里的人物完全不同。

有一种思想常常把他牵引到天涯地角,到森林里和草原上去。当这个走江湖的戏班子碰巧走到那些无人居住的区域附近的时候,他心里就会转到这种念头,正如一只养驯的狼,在第一回看到一个森林的时候,心里油然而起的思想一样。他这种思想,也许并不单是从他母亲身上遗传下来的,因为他的父亲的确也是—个在草原上流浪的猎人。他把这种想头老实告诉了小琴妮,还给她讲人们在荒野里的生活情形。关于这种生活情形,绝大部分是他猜想出来的,但也有一小部分是草原上的猎人告诉他的。时时有猎人到他们的马戏班里来,有时是给赫尔希先生送野兽来,有时是想来试试打败奥尔索,好赢取那悬赏的一百元赏金。

小琴妮总是静听着这些谈话和印第安人的想象,睁大了她的蓝眼睛,或是沉思着。奥尔索自己从来没有到荒野里去过。而她又向来和他在一起,他们都觉得很愉快,因为这种生活简直是非常美好的。他们每天会看到些新的东西,他们有自己的家庭生活;因此他们就得对任何事情都加以注意了。

这时候他们就坐在那里,在一缕阳光中,并不在练习新的跳跃,而是在谈话。那匹马很恼怒地站在场地里。小琴妮偎依在奥尔索肩膀边,她的沉思的眼睛呆望着空中,她的两条腿不停地摇荡着,小脑袋里想象着荒野里的生活该是怎样的;她不时想出一个问题来,要知道得明白些。

“那么人住在什么地方呢?”她抬眼问她的伙伴。

“那边有的是橡树。一个人只要带一柄斧头,就造出一座房子来。”

“晤!”琴妮说,“那么房子没有造起的时候呢?”

“那边永远是很热的。那个格杀黄熊的人说的,那边很热。”

琴妮更加用劲地摇荡着两腿,好像表示着如果那边很热,她就不在乎别的了;但过了一会儿,她又停住了。她在马戏班里养着一只狗和一只猫,她把狗叫做狗先生,把猫叫做猫先生,因此她想决定一下关于它们的事情。

“那么狗先生和猫先生要不要跟我们一道去呢?”

“它们都去。”奥尔索回答,接着高兴得咕哝起来。

“我们要不要把那本‘好书’也带去呢?”

“要的!”奥尔索说,他咕哝得更响了。

“好!”小姑娘又像鸟啭似的说,“猫先生会给我们捉鸟,狗先生会叫起来,要是有什么坏东西想到我们这里来的活;你就做丈夫,我做妻子,它们就做我们的孩子。”

奥尔索给她说得心花怒放,连喃喃自语都说不出声了,琴妮又接着说:

“那边没有赫尔希先生,也没有马戏班,我们永远不用做什么事!只有——可是不成,”她想了一想,接着道,“那本好书上说我们应该劳动的,所以我有时候也得跳一个铁圈,或者两个,或者三个,或者四个!”

显然琴妮无法想象除了跳铁圈之外,还有什么别的劳动方式。过了一会儿,她又间:

“奥尔索,我是不是真的会跟你在一起呢?”

“是呀,琪(琪是琴妮的昵称),我很爱你呀。”

他说这话的时候,脸上马上光辉起来,差不多使他的脸相很好看了。可是他依然还不懂得自己对这个金发的小姑娘到底怎样爱法。他爱她就像一头獒犬爱它的情侣。在他的一生中,除了她就没有别的了。他的样子好像一条龙在她身边,但这使他感到伤心吗?并不。

“琪,你听我说。”

琴妮,先前已经站起来,想看一看那匹马,可是现在,为了不至于遗漏掉奥尔索的每一句话,就把她的臂肘搁在他膝盖上,把她的腮帮儿托在两个手掌里,抬起头预备听他的话了。

未完待续

图片来源于网络。

原载于《译文》1954年第1期。

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

相关阅读:

小说欣赏|罗稻香【朝鲜】:哑巴三龙

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:0200010019200365434

微店订阅

★ 备注:请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:010-59366555

订阅微信:

15011339853

订阅 QQ:

3076719982

征订邮箱:

[email protected]

投稿及联系邮箱:

[email protected]