外科应对疼痛的办法往往是麻醉,因为产生疼痛的原因如此简单直观。但内科就必须研究疼痛的起因,研究它背后的机制,也不可能拿麻醉应对慢性疼痛。

走出了中世纪的思想家开始对人本身产生兴趣,开始思考人的构造。感觉是什么?是什么产生了感觉,感觉又是如何作用的?哲学家们给出了不少现在看来颇具想象力的解释,但没有解剖学的支持,身体对于人来说就是一个黑箱。

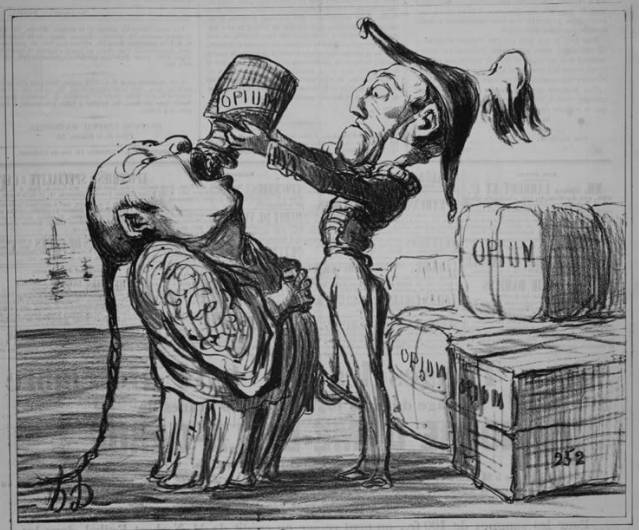

但英国的经验主义开始引领医学的发展——被称为“英国的希波克拉底”的希德汉姆发现了一种镇痛的药品——鸦片。希德汉姆这样歌颂鸦片的作用:“鸦片是一种必要的医疗手段,没有了它,医学就称不上完美’无论是谁,只要他理解了鸦片的作用,他就会在任何一门医学中有所建树。”希德汉姆本人患有痛风,这是一种会引起剧烈疼痛的疾病,这可能可以解释他对于鸦片的感激之情。

鸦片在英国一度风行,福尔摩斯探案集里提到过伦敦的鸦片馆。。

外科不断地追求麻醉,但令人遗憾的是,欧洲连绵数百年的战争并没有带来麻醉技术的发展,外科医生那时似乎一致认为疼痛是不可避免的。开启了麻醉新时代的是化学家的气体研究。从如今突然风行的“笑气”到乙醚再到氯仿——这些技术往往非常快地运用到了产科。

1847年爱丁堡的医学教授辛普森就已经将乙醚用于产科,但奇怪的是在美国内战中,战争中受伤的士兵仍然要忍受完全无麻醉的手术,许多士兵甚至直接因为疼痛而死。英国的维多利亚女王在生育第七个孩子的时候使用了氯仿麻醉,大大推动了麻醉生产的影响力。麻醉在今天已经是发展得非常成熟的学科。

直到今天,麻醉还是首选气体

化学物质的镇痛作用也开始被用于内科,例如乙醚被用于缓解面部神经痛。鸦片和吗啡也开始应用于外科,从南美洲发现的新物种——古柯叶中提取出的新物质——可卡因成为新的麻醉药物。由于其成瘾性,可卡因在今天是一种非常危险的毒品,但人们沿着这个方向研制出了许多新的麻醉药物,一些可卡因的衍生物成为今天最为常用的局部麻醉剂(例如我们拔牙时可能用到的普鲁卡因)。

除了化学,解剖学的发展也为疼痛研究提供了良好的基础。神经学的实验让人们更多地从神经角度来理解疼痛,进而为对抗疼痛提供了更多的办法。越来越多不是麻醉药的止痛药问世,或者阻断痛觉传导,或者抑制痛觉生成。

疼痛与心理、文化与社会因素

随着综合医疗水平的提高,人们的寿命越来越久,这使得长期的慢性疼痛开始越来越多地折磨人们。许多疾病会导致慢性疼痛,而且有许多慢性疼痛很难找到病因,因而很难治疗。

国际医学界已经公认:疼痛本身就是一种疾病,需要得到认真的对待和完善的治疗。

越来越多的人受疾病导致的疼痛折磨,痛风、肾结石、带状疱疹、前列腺肥大、类风湿关节炎、阑尾炎都可能导致难以忍受的疼痛,许多女性可能饱受痛经困扰。

因此,世界卫生组织将慢性疼痛、失眠和抑郁列为最降低生活质量的三个要素

,很明显,这三个因素都与人们的心理密切相关。

在《绿色奇迹》这部电影中,汤姆汉克斯饰演的预警因为前列腺问题而疼痛,黑人囚犯神奇地消除了他的疼痛。

对待疼痛并不仅仅是一个医疗问题。疼痛本身也不仅仅是一种生理现象。疼痛中确实带有非常多的社会因素,往往带有很强的文化特征。疼痛可能是最复杂的一种疾病,这也就是为什么已经可以编辑基因的现代医学却对许多疼痛束手无策。更重要的是在很长的时间里疼痛本身并不被视为问题,在外科疼痛被视为手术的障碍,在内科它被视为疾病的症状——而不是疾病本身。似乎只有对功能或者生命永久性的威胁才是疾病本身,才是医生需要处理的问题;对于疾病的诊疗本身就可能制造痛苦,而且被视为理所当然——除非它会干扰治疗。

所以,当人们来到医院,医生的目标就是治好病(不包括疼痛);如果病人因为治疗手段痛苦而提出质疑或者反对可能会被医生(以及除了他们本人以外的所有人)视为脆弱甚至不理性,遭到教训和呵斥。

与健康和生命相比疼痛不算什么——人们陷入了奇怪的思维之中,似乎存在更重要的事情就使得疼痛是必须忍受的。

即使是孩子也会被鼓励忍住疼痛

所以,当产妇来到医院生产,任务就是把孩子生出来,疼痛似乎是一个必要的、无法避免的因此可以忽略的伴随性产品,就像打针会痛一样。只有孩子会在打针的时候哭,只有孩子会怕痛,而成人应当清楚利害关系,也应当忍住疼痛——不能忍痛就是“不配合治疗”。

医生要对付的是生产本身,抑或是生产可能带来的对于产妇或者新生儿的健康损害——而疼痛不在其中。这种思维并不仅仅发生在产妇身上,也非常典型地体现在癌症的治疗中。当癌症降临,人们所想到的就是它对于生活和生命的威胁,而疼痛只有在病人强烈要求的时候才得到处理;有的病人因为放化疗的痛苦而放弃治疗,但这样的做法被视为愚蠢和疯狂。

当癌症本身不再有治愈的希望,人们就放弃了一切治疗,而忽略了还有强烈的、不可能自行消失的疼痛存在,并且应当得到治疗——事实上癌痛是完全可以通过治疗得到控制的,世界卫生组织提出,对于癌痛应当提早开始应对,通过系统的治疗,90%以上的癌痛可以得到缓解。

对待疼痛的态度——文明与野蛮

目前我国大多数人(包括医生)的疼痛观将人作为完成一台——生育或者工作——的机器,而不是感受的主体。只有人的社会功能受到注意,人的理性只考虑功能,而感受被忽略了。但人们的感受本身就很重要,而不能因为一些感受没有什么“功能”而被忽略。忽略疼痛的医学是治“病”的医学,而不是治“人”的医学;它将人视作一台机器,机器只有功能,没有感受。治疗只是修理,目标在于恢复它的功能;当功能无法恢复,治疗就不再有意义。

但人不仅仅是功能,不仅仅是理性。人并不是一台理性的机器,而是感受的总和;无论是怎样重要的事实面前,疼痛都不应当被忽略。人并不应当仅仅因为功能(更直白地说,效用)受到尊重,也不应当仅仅因为理性得到尊重。对疼痛的重视是对人的主观感受的重视——疼痛是个人化的体验。除了人的描述和表现,疼痛无法用任何生理指标表征出来。验血无法告知医生你有多疼,医学影像或者任何其它任何检验手段都无法显示疼痛,更无法找到疼痛。

日本用痛苦最大的自杀方式表达武士的毅力和忠心

疼痛具有私人性,或者说“不可通约性”——它只能属于个人。因此,对疼痛的重视与对个体的重视密不可分。古希腊和古罗马的艺术作品中有着对疼痛浓墨重彩也非常精准的描绘,这是那个时代人文精神的体现。基督教对于疼痛的蔑视和忽略背后是对人的轻视、对个体的忽略。

亚当斯密在《道德情操论》中的这一段话也许让我们(和日本人)感到尴尬:“据说北非的野蛮人在任何场合都装出极致的冷漠,并且,如果他们在任何时候因为热爱、悲伤或者愤怒而表现得不知所措,他们就认为自己的身份被贬低。在这方面,他们的大度和自制几乎超出了欧洲人的设想……当一个野蛮人沦为战俘,被他的征服者判处死刑,他面无表情地聆听判决,随后忍受极刑,决不怨怨哀哀,或者流露除了藐视敌人之外的别的情绪。

当他被吊在一堆慢火上,他嘲笑折磨他的人……等到他被烧烤了数个小时,身体最柔嫩、最敏感的部位都被烧伤,他常常获准延长他的不幸,一次短暂的缓刑,从刑柱上被抬下来:他利用这一间歇谈论无关紧要的事情,询问国家大事,似乎只对他自己的状况无动于衷。”

中国的古代文学作品和艺术作品中极少表现疼痛,在中国古典文学名著《三国演义》中,作者通过对疼痛极度地被来表现英雄的品质——英雄品质就是对于脆弱性、感性甚至是人的正常生理特征进行彻底否定。而我印象最深刻的是《红楼梦》中宝玉挨打中关于疼痛的细致描写:“宝玉默默的躺在床上,无奈臀上作痛,如针挑刀挖一般,更又热如火炙,略展转时,禁不住‘嗳哟’之声。”

许多人提到李银河老师的一句话:产妇分娩是否痛苦,反映了一个社会的文明程度。我们已经看到,无论是疼痛本身还是对疼痛的应对都并不仅仅是医学问题。对疼痛的敏感是对于人类感受的敏感。重视疼痛就是对全面的人的认知,也是对全面的人的尊重。事实上并不仅仅是对待产妇,这句话也可以改为:对待疼痛的态度,反映了一个社会的文明程度。

本文内容选自 十五言,侵删