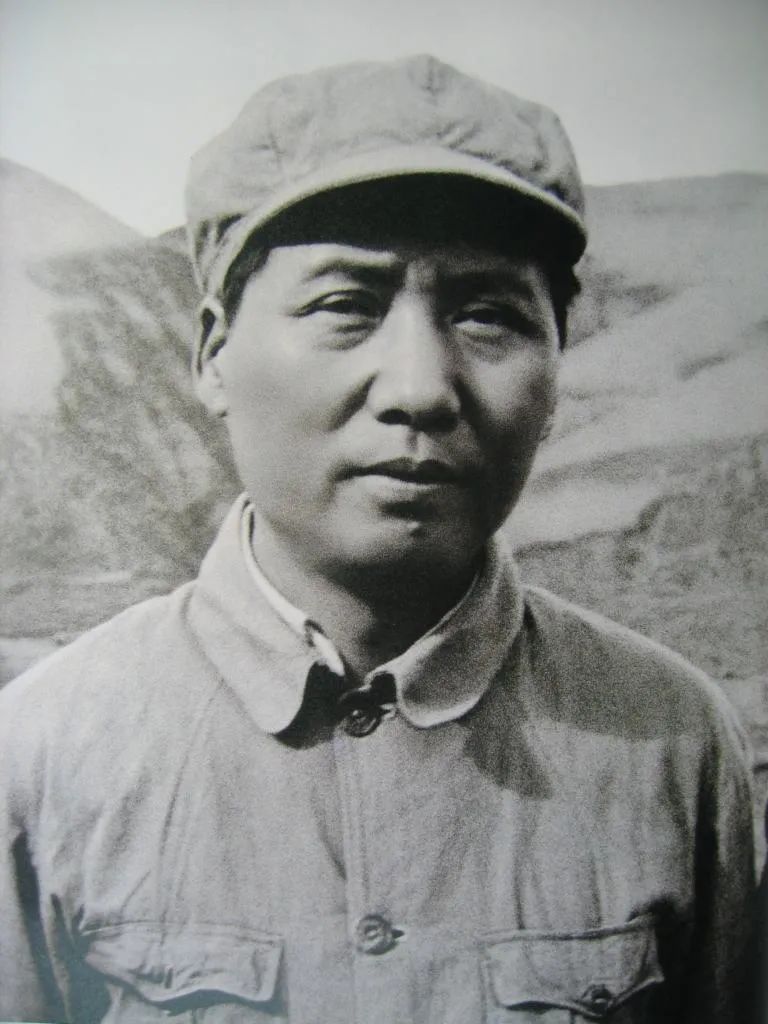

《毛选》是屠龙术,

得到一些皮毛,足够普通人受用一生了。

新年要有新气象,开年的第一篇文章就聊

如何分析问题

吧,或者说分析问题解决困难的时候,有什么可操作的方法论。

正好新年假期又读了一遍《论持久战》,有一些新的体会,

我们就以毛泽东的文章做模板,来拆解

他是如何分析问题的。

希望能对大家有用。

《论持久战》的原文很长,总共占了76页的篇幅,相当于一本薄书了。

但

文章的逻辑其实有十八层,从内到外由表及里,层层递进逐步分析,把抗日战争分析的明明白白。

我们学习分析问题,《论持久战》是标准教科书。

毛泽东

在文章开篇就说:

“全世界人民都关心抗日战争,中国人也渴望战争的胜利,但战争过程究竟要怎么样?能胜利还是不能胜利?能速胜还是不能速胜?很多人都说持久战,但为什么是持久战,怎样进行持久战?”

“这些问题,不是每个人都能解决的,

甚至是大多数人至今都没有解决的。”

这段话相当于破题,明确告诉大家,抗战初期有一系列难以解决的问题,我们一定要解决这些问题。

所以

《论持久战》的第一层逻辑,便是发现时代的痛点,确定要研究的方向。

写文章也好,研究问题也罢,一定要和现实世界挂钩,只有研究并解决现实的痛点,才能造福大多数人,也可以实现自己的价值。

也就是说,解决现实世界的痛点才有意义。

那些在抗战年代依然皓首穷经的大师,即便研究出花来,对于中国人民的困难,又有什么意义?到头来无非是身名俱灭罢了。

发现了时代的痛点,确定了研究方向,那么接下来的

第二层逻辑,便是研究问题的方法要科学,不能主观片面。

例如很多人都说,卢沟桥事变以来,四万万人一起努力,最后胜利是中国的。

毛泽东

说这句话是枯燥的公式。

虽然结论正确,但没有推理过程,就显得非常苍白无力,属于正确的废话。

正确的废话没有任何用处,

也不可能解决问题,必须用科学的方法,给出“为什么是这样”的推理过程,才能真正解决问题。

而“实事求是”就是科学的研究问题方法。

有了要研究的问题和方法,

毛泽东

终于开始进入主题了,于是

第三层逻辑是从抗日战争的根本原因着手,分析中日两国的国情和诉求。

这也是

毛泽东

的习惯,总喜欢从本源开始说起,把事情的起源、过程和可能的走向,掰开揉碎的给你讲清楚。

而抗日战争的根本原因,便是帝国主义的日本,和半殖民地半封建中国的决死战争。

日本

是

强大的帝国主义国家,政治经济军事都是一流的,远远超过中国。但日本是小国,先天资源不足,经不起长期消耗战争,所以日本为夺取资源发动的战争,最后会把原有的资源也消耗殆尽。

中国是半殖民地半封建的国家,属于世界上最差劲的弱国之一,但中国地大物博人多兵多,能够支持长期战争。

于是

毛泽东

断定,中日两国的国情和诉求,决定了战争的走向,只要中国坚持耗下去,最后的胜利一定属于中国。

纲举则目张。

从本源处着手研究问题,才能透过现象看到本质,明白事情的大致走向。如果出发点错了,那么后续的一系列研究都是错的。

而有了这样的基础,才能进行接下来的分析判断。

第四层是上一层逻辑的延申,用更多的论据补充对本源的分析,说明中国为什么不会亡国。

这层的目的是反驳亡国论者。

毛泽东

专门举了两个例子。

其一是中国有国际援助。因为日本发动侵华战争的时候,世界其他国家也在面临法西斯国家的侵略,于是中国和其他面临侵略的国家,便形成人类命运共同体,有了统战合作的基础。

这些国家,一定会给中国援助。

其二是阿比西尼亚灭亡,并不能说明中国也会灭亡。因为阿比西尼亚被侵略的时候,没有国际援助,属于孤军奋战的国家。而且这个国家的面积小,没有战略纵深,一次战败就没有翻盘的余地。

而现在中国有战略纵深,又有国际援助,只要中国不放弃,坚持下去就能胜利。

第五层和第四层互为表里,都是第三层逻辑的延申,分析了抗战的大局下,中国到底会不会向日本投降。

这层回答了爱国者的疑问,也是解决时代痛点。

毛泽东

把这个问题细分成日本、中国、国际三个板块来分析。

日本侵华一定会奴役中国人,同时诱降某些中国高层人士,但由于日本的奴役手段非常酷烈,便会出现高层投降、底层抗战的局面。

中国是共产党、国民党、民主党派组成三足鼎立的格局,互相牵制,谁要是敢投降,就是人人得而诛之的汉奸。

国际

方面可以联苏抗日,

总体来说问题不大。

综合

以上三个细分板块的分析

,

毛泽东

说,妥协危机是存在的,但一定可以克服。

这三层逻辑推导下来,整个抗战的前景逐步明朗,大家终于不用担心亡国灭种,接下来就是努力奋斗了。

身处

抗战最绝望时期的人们,

读到

《论持久战

》

以后,

恐怕都会感觉

天高云阔,

未来可期吧。

于是

毛泽东

在反驳速胜论的篇目里,推导出

第六层逻辑,不要抱不切实际的幻想,而是立足现实,一步一步的做下去,直到胜利的一天。

类似于朱元璋北伐

蒙古一样,不求一次性做票大的,

但求步步为营,

今天封一个

藩王镇守边疆

,明天

设一个卫所控制草原,

终有一天能

制服蒙古。

这就是从本源着手分析问题的好处了。

只有找对方向,用实事求是的科学态度,才能逐步推导出问题的分层逻辑,真正向解决现实问题的目标靠近。

这才是不谋万世者,不足谋一时。

不谋全局者,不足谋一

域

啊。

有些人分析问题,到这里就差不多了,已经告诉你们胜利可期,努力去做就完事了。

他们基本都成了“听懂掌声”的成功学大师。

但

毛泽东

不一样,如果只推断出胜利的光明前程,却没有操作方法的话,那就是无政府主义似的空中楼阁,还是没什么用。

于是推导出中日持久战的结论以后,他判断目前

日本的资源没有消耗殆尽,中国地大物博的特点没有显露,所以持久战的量变尚未达到质变。

唯一的解决办法,就是通过努力奋斗,促进质变的到来。

从这个立足点出发,就能推导出中日持久战的

第七层逻辑——把整个持久战细分成三个阶段,并且详细分析论证。

第一个阶段是日本气势凶猛的进攻,中国抵抗不住,后退防御。

等到日本的后劲不足,攻击势头就要停顿下来,驻防在大城市里巩固战果,那么中国就能开辟敌后根据地,积蓄力量准备反攻,这是第二个阶段。

当中国人民动员起来,并且收复农村和物资以后,量变到质变的转化便完成了,于是可以开启第三阶段,中国战略反攻,日本战略撤退。

至此,整个持久战的逻辑链进一步完善。

我们从这里也能发现一个问题,就是

看起来特别不靠谱的事,一旦细分成不同的小阶段和小领域,就更容易找到解决的办法。

毕竟大事都是小事组成的,解决了各种小事,大事自然水到渠成。

而

毛泽东

把三个阶段进一步细分,分析判断了每个阶段中,可能出现的各种事情,并且提出解决应对的方案。

比如第一阶段的时候,日本重点进攻广州、武汉和兰州,中国便以此为基础,用运动战为主、游击战和阵地战为辅助,做持久的战争。

随着中国军民

奋起抗争,

日本

的财政经济

就

会逐渐枯竭,

士兵开始厌战

。

而在第二阶段,中国军民大量进入敌后,开辟敌后抗日根据地,和侵华日军进行一城一池的争夺。

这个阶段的牺牲很大,过程也很痛苦,但能拖住几十个师团的侵华日军。

所以

毛泽东

判断,大量侵华日军被困在中国城市,日本为了挽救危机,可能出现两种动向。

其一是破坏中国的统一战线,收买大量汉奸组成政府,其二是向西伯利亚或者南洋突进,获取资源继续投入战争。

短短3年以后,汪伪政府成立,日军偷袭珍珠港和侵略东南亚。

持久战的第二阶段发展到极致,抗战便进入战略反攻的第三阶段,中国军民已经积累了足够的力量,直接A过去就是了。

因为之前只分析了每个阶段内,可能出现的战争走向,以及战争引起的连锁反应,并没有谈每个阶段会出现的结果,那么

这层就是谈各阶段的结果,也就是敌我力量的变化。

比如第一阶段中,日本消耗大量资源,但也占领中国大量土地和资源,收支暂时平衡。而中国消耗了土地和军政力量,但经过战争锻炼,培养出新的进步力量,相当于收支平衡。

经过第二阶段的消耗和积累,此消彼长之下,中国一定能完成劣势—平衡—优势的转变,日本也一定会从优势转化成劣势。

所以

毛泽东

分析完这层逻辑,又重复了开篇说过的结论:

中国会亡吗?答复,不会亡,最后胜利是中国的。中国能够速胜吗?答复,不能速胜,必须是持久战。

而且他自问自答说,这个结论是正确的吗?我以为是正确。

预判了抗日持久战的三个阶段,以及每个阶段的变化和结果以后,

毛泽东

就能在这个基础上,进一步推导指挥战争的战略,这是第十层逻辑。

比如主力军在内线、游击队在外线夹击日军,有后方作战和无后方作战,前线军队的包围和反包围、根据地和城市的包围与反包围、国际反法西斯阵营的包围与反包围等等。

行文过半,他才开始涉及到军事问题,但却有理有据让人信服。

现在宏观层面的推导结束,抗日持久战的前景基本明朗,于是

毛泽东

要给这场战争加一个精神buff,也就是赋予战争崇高的使命和意义。

所以第十一层就是精神文明建设,用现在的话说,就是打造企业文化。

人愿意长时间做一件事,一定需要某种驱动力,

要么是兴趣,要么是钱。

但厌恶工作是人的本能,当兴趣变成工作,那就不是兴趣了,而人有钱到一定程度也会麻木,所以兴趣和钱都不是长久的驱动力。

因为每个人都有做英雄的梦想,平时做不成英雄是没机会,一旦有了这个机会,恐怕谁都想试试。

超级英雄的电影和金庸武侠,能够火遍全世界,其实就是契合了人们想做英雄的本能。

于是

毛泽东

在文中讲,抗日战争不仅是中国的反侵略战争,而且是为世界永久和平而战,只要打赢抗日战争,以后便是天下太平的大同世界。

这个精神buff,把惨烈的抗日战争直接拔高到拯救世界,厉不厉害?

其实不管做什么事情,都要给自己找一个坚持做下去的理由,不仅用来说服自己,还可以说服别人一起做。

从第十二层开始,《论持久战》开始进入战争的具体细节,也就是教员说的怎么做和不这么做。

之所以到这里才说战争细节,原因还是之前说的,纲举目张。

他把大方向分析明白了,战争细节便有迹可循,要是一开始就从战术着手,大概率是丢了西瓜捡芝麻,不知道重点是什么。

而在

第十二层,

毛泽东

依然是从战争本源着手,层层向下推导。

精神层面的本源是主观能动性,号召各级指战员提高觉悟,并且学习指挥战争的战略战术。

即政治是不流血的战争,战争是流血的政治。当政治矛盾发展到一定阶段,再也不能前进的时候,便爆发了战争,用战争来扫除政治障碍。

从战争的的本源做出发点,再结合前文说的,抗日战争是中日两国的决战,又是持久战争,那么便能推导出

第十三层逻辑,要进行持久战争以及改造中日两国,必须进行全国层面的政治动员。

只有在战争中动员人民,并且用战争教育人民,才能依靠人民赢得战争,同时为改造国家打下基础。

但从现在来看,中国从封建社会进入现代,并且形成中华民族的共识,其中的关键转折点,就是

抗日战争时期的亡国危机,

让全国人民都出现“保家卫国”的

意识,

催化了全国各阶层的国家民族观念。

而且

毛泽东

把政治动员的问题,再次细分成几个部分:

简直是苦口婆心,生怕各级干部的动员工作做不好,影响战争的进程。

人民动员起来,首要任务是打仗,所以

《论持久战》的第十四层,就是说清楚“保存自己消灭敌人”的战争目的,这也是持久战的总体战略。

“消灭敌人是主要的,保存自己是第二位的,只有大量消灭敌人,才能有效的保存自己。”

消灭敌人保存自己,不是硬打硬拼,更不是伤敌一千自损八百,必须讲究正确的战术。