把人当东西的人,才最不是东西

有人是电影迷,有人不喝咖啡不舒服斯基,还有人是手表控……这些事物像标签一样,装点着我们,证明了我们的存在。这样没什么不好,也不一定代表着拜物教。

毕竟,一个人的存在,总是需要一些外在的东西来加持的,谁还没个特点和爱好了?

不怕把物品当人一样去爱,怕的是,把人当作物品一样去爱。

| 电影《香水》

毕竟,“女孩拒绝富二代男同学示爱,被对方从19楼扔下死亡”;“女生因拒绝男生表白,惨遭毁容” 这样的新闻,还少吗?

与其说他们在示爱,不如说他们展示自己的贪婪与占有欲,把别人变成自己的一件物品,就像日上三竿要喝一杯咖啡一样。

等到真的在一起,他们大概是想把另一个人囚禁在家中,磨掉棱角和爱好,按照他们的意愿行事,最好受害人还能像斯德哥尔摩综合症患者一样,对施加在自己身上的暴行摇旗呐喊。

| 电影《房间》

而对这些施虐者而言,他们早已丧失了对世界的交往和理解能力,只剩下唯一的与世界交往的手段:观看和占有。

于是就有了收藏家和看展的人。

从某种程度上来说,就像约翰 · 福尔斯在小说《收藏家》中说的那样:“收藏家是对生活的反动,是对艺术的反动,对一切事物的反动。”

| 电影《蝴蝶春梦》截图

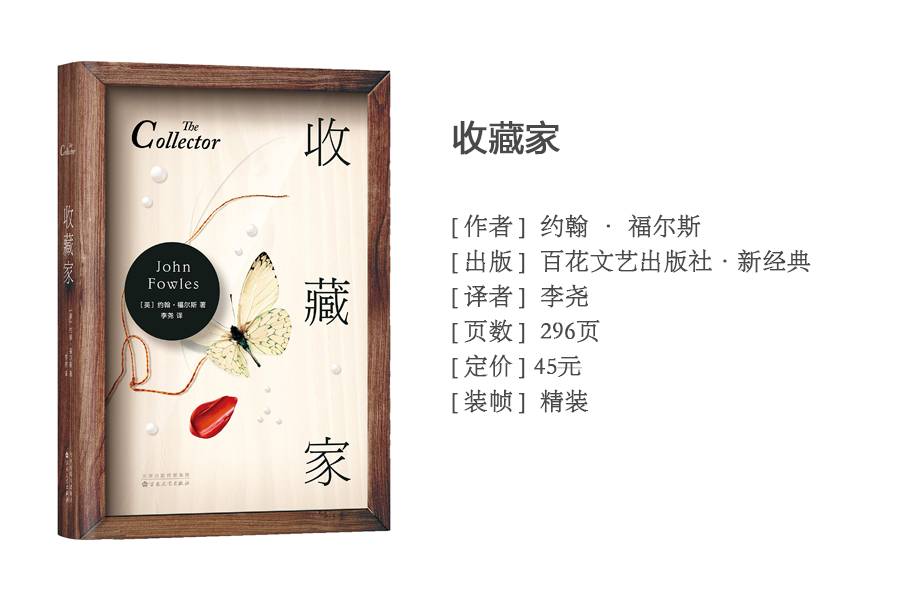

约翰 · 福尔斯的小说《收藏家》讲的就是一桩谋杀案。

一个男人,杀死了他暗恋的一个陌生女人。

这么简单的故事,却被写成了300页,一口气读完意犹未尽。

我真的只能感叹一句,虽然福尔斯很有思想,但是他更会讲故事啊。

相较于大家熟知的《法国中尉的女人》,《收藏家》是福尔斯的第一部长篇小说,读起来像在看奥斯卡最佳外语片:故事性强,且经得起回味。

男主人公克莱格是一个内向、孤僻的普通职员,像加缪笔下的主人公,荒谬冷淡,不近人情。从小寄养在姑妈家,没有家庭的羁绊,但也同样缺少家庭的温暖。

在这种情况下长大的克莱格,是那种感官失能,爱也无能,性也无能的人,要说人生的两大爱好,就是制作蝴蝶标本,和一个叫米兰达的陌生女人。

| 根据《收藏家》改编的电影《蝴蝶春梦》中的克莱格

有一天,克莱格中了足球彩票,这既是一个恩赐,又是一个陷阱。一夜暴富之后的他,想的不是环游世界,更不是进修学习,而是那个陌生女人米兰达。

你以为接下来要上演一部浪漫爱情故事?

No!克莱格喜欢米兰达,喜欢她的头发,喜欢她画画的样子,却从来没有想过以正常的途径去认识她。

他买了一栋别墅,然后把米兰达绑架了……软禁在别墅的地下室里,彬彬有礼地供她吃穿用度,唯独不给她自由。

| 电影《蝴蝶春梦》截图

他甚至没有性欲,也并不打算对米兰达做什么,只是想把米兰达保存在地下室而已,就像收藏他的蝴蝶标本一样。

直到最后米兰达被折磨致死,他也并没有一丝丝忏悔。小说戛然而止,谁也不知道克莱格还要再去做些什么,再囚禁几个女孩。

约翰 · 福尔斯的《收藏家》,很像帕 · 聚斯金德的《香水》,后者讲的是一个嗅觉特别灵敏的天才,为了制造出世界上独一无二的香水,不惜杀死了13个少女的故事。

这两个故事看似都在四平八稳地讲一件平常事,渐渐让你感到阴森和恐怖,这种恐惧并不是对未知的怪力乱神,而恰恰是我们貌似已经熟知的人,熟知的美。

| 电影《蝴蝶春梦》截图

当蝴蝶和绑架谋杀联系起来,是有一种张力和冲击力的。就像生活中,总有一些人口中说着的艺术,美,爱情,他们的动机和手段却很自私,他们不过是想将这种美物化,然后归为己有,借此来证明自己的存在。

一开始,他们会以一种美好的,高尚的假象,来伪装和掩饰他们的残忍和极权,而我们永远也不要爱上这些人,也永远不要成为一个抖M,不管他是霸道总裁还是霸道小弟,都请离我远一点。记住,谁也不是谁的附庸,谁也没有权力主宰别人的生命。

不管是因为爱还是什么,有些选择,谁也没有权利替谁做。在成为一个好人之前,让我们都先像个人一样好吗。

- 互动 -

你见过把人当东西去爱的现象吗?

编辑=洋野

投稿/合作 unreadsky@163.com

▼

多看书,少看剧,对人生好

▼

多看书,少看剧,对人生好