大航海时代 [第47节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:由竹先生

长篇连载,每周三、五更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在本号主页回复:地图

谁是澳大利亚的主人

除了实在太冷的南极洲以外,每片大陆在史前时代都已经有人类迁入。人类是从非洲分批走出扩散至欧亚大陆,再由欧亚大陆进一步扩散至美洲、澳洲等新大陆。就美洲原住民的来源问题,路径已然十分清晰。来自亚洲的原始人类,应该是在一万多年前借“白令陆桥”进入美洲。此后随着全球气温升高以及海平面上升,“白令陆桥”变身为“白令海峡”后,那些在史前迁徙入美洲的物种便断绝了与旧大陆的交流。

澳洲大陆与旧大陆切断陆地联系时,哺乳动物还处在进化的初级阶段(更别说出现人类了)。以至于整片大陆上看不到高等级的哺乳动物。鸭嘴兽这种还没进化至胎生的“卵生哺乳动物”还能作为活化石保留下来;袋鼠这种依靠体外育儿袋,而不是体内胎盘孕育下一代的有袋类哺乳动物,都能够在这片孤立的大陆称霸。

既然澳大利亚与欧亚大陆彻底分离的时间,远早于人类出现在地球之上,那么在欧洲人航行至此时,大陆上面有没有原住民呢?答案是肯定的。不要以为人类只有在进入文明阶段后才懂得航海。即便是在今天,你依然能够看到一些原始生活状态的部落,用古老的独木舟在大洋中航行。

横亘在中南半岛与澳洲大陆之间的“南洋群岛”,为我们勾勒出了一条史前人类的海洋迁徙线路。理论上,史前人类可以从中南半岛一直向南至马来半岛,然后蛙跳式的透过这些岛屿,逐步迁入澳洲大陆,这个过程无疑不是一蹴而就的。地理上看,史前人类进入澳大利亚前的最后一块跳板,应该是澳大利亚北部的新几内亚岛。事实上,当年荷兰人也是按照这样的扩张路径,由新几内亚岛中继发现澳大利亚的。从新几内亚岛与澳大利亚两地原住民的种族属性,亦能看出这一推断的合理性。

在黑、黄、白三大人种之外,棕色人种是一个特别的存在。很多时候由于外貌特征相近,比如都有深色的皮肤以及卷曲的头发,棕色人种与黑色人种会被归类为同一人种,并称为“尼格罗—澳大利亚人种)。斯里兰卡的维达人,安达曼群岛的安达曼人,新几内亚岛的巴布亚人,以及南太平洋的美拉尼西亚人,都被认为是棕色人种的支系。澳大利亚土著则是棕色人种的典型代表,以至于这个人种在中文中又被称之为“澳大利亚人种”。

这些民族的共同特点,是在欧洲人发现他们之前,大都处在原始狩猎或原始农业阶段。以澳大利亚原住民来说,他们用来狩猎袋鼠的武器“回旋镖”,应该是最为世人所熟知的技术创新。这种用硬木削制而成的V形武器,因其在未击中猎物时可以飞回到手中,而被推广成为一种玩具甚至体育器械(又称“飞去来器”)。然而要说棕色人种完全没有创造出文明来,也是不准确的。印度南部的达罗毗荼人被认为含有大量棕色人种的种族特征。雅利安人入侵南亚次大陆之前,最早创造印度河文明的,就很可能是达罗毗荼人。

人类在史前曾经多次走出非洲,这些走出现的人类绝大部分都已灭绝。比如中国人熟悉的,距今约五十万年的“北京猿人”并不是现代人的直接祖先(已经灭绝)。大多数科学家认为,现代人的祖先“智人”在10—20万年前还生活在非洲。可以肯定的是,智人同样不只向外迁徙过一次,棕色人种的祖先要比黄、白人种更早向欧亚两洲扩散。

棕色人种到底应不应该独立分类,又在上古时期有没有创造出文明,并不是我们在这里关注的重点。现实是在欧洲人进入印太地区前,他们已经被其他种族挤压到了亚洲的边缘。以南太平洋的情况而言,直接的挤压者是黄种人属性的马来人。如今新几内亚岛的西半部,由马来人建立的印度尼西亚所控制,东半部的巴布亚新几内亚,主体民族为棕色人种的“美拉尼西亚人”(占比98%)。是这一地缘关系在当下政治层面的印证。

遵循这一迁徙路径,澳洲大陆应该是更加纯粹的棕色人种国度。受限于社会进化程度,在欧洲人发现这片土地时,“澳大利亚原住民”的数量约在30万——75万之间。大航海时代的开启,让技术领先几个世代的欧洲人,几乎可以完全无视原住民的存在,而肆意在他们眼中的“新大陆”殖民。

如今澳大利亚原住民的数量仍然只在50万左右,在澳大利亚总人口中占比不到3%,与美国原住民的占比差不多。参考美洲原住民的遭遇,就能够明白澳洲原住民的数量为什么没有质的提升了。天花等来自旧大陆的病毒,无可避免的在英殖民前期,造成原住民数量锐减。比如生活在塔斯马尼亚岛的原住民,就因为传染病而集体灭绝,今天只有一些父系为白人定居者的混血后代留存于岛上。

尚处在渔猎阶段的原住民,人口恢复起来异常的缓慢。一直到上世纪90年代,才算恢复到殖民前的水平。好在澳大利亚的人地矛盾,远没有美国那么突出,英国殖民者与原住民之间的矛盾,并不像美国那样严重。

太平洋三大群岛

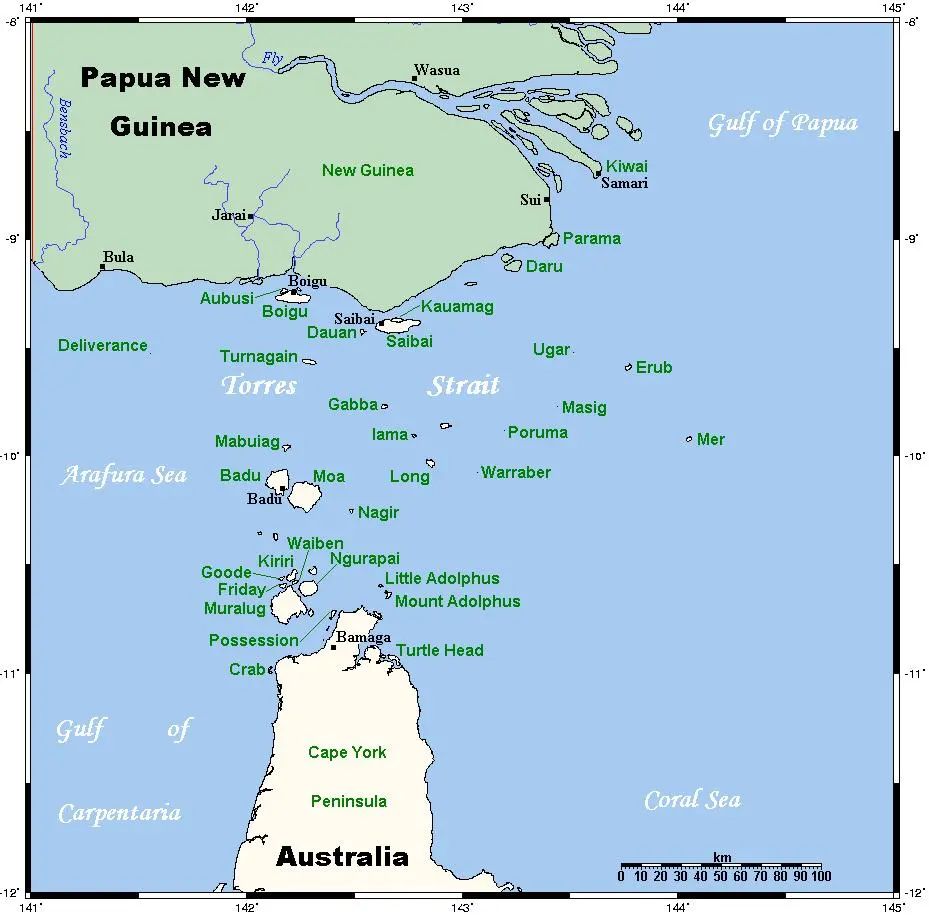

澳洲原住民跟澳大利亚原住民(土著)并不是同一样概念。范围更大的“澳洲原住民”又被分为两类:澳大利亚原住民及托雷斯海峡岛民。托雷斯海峡位于新几内亚岛与澳大利亚岛最北端的约克角之间,是连通新几内亚岛与澳洲大陆的枢纽性水道。整个海峡最窄处只有150公里,这样狭窄的水道对于大航海时代的欧洲人来说,算不得什么障碍。

让人感到有些奇怪的是,17世纪初的荷兰人在突破海峡发现澳洲大陆后,后来却没有再成功的做到这点,直到英国的库克船长从新西兰方向再次登陆澳大利亚。一个重要的原因是托雷斯海峡中分布有“托雷斯群岛”,而在各主要岛屿定居有托雷斯海峡岛民,当时这些外来者并不友好。此外海峡遍布暗礁,如果没有土著居民领航,穿越海峡是一件很危险的事。

托雷斯海峡岛民的族系与新几内亚岛更为相似,与澳洲大陆土著在血统和文化上有着明显的不同,这使得他们当下并不愿意被“澳大利亚原住民”这个名词所涵盖。在广义描述澳大利亚境内所有原住民的时候,如今更多使用的是“澳大利亚土著与托雷斯海峡岛民”这个联合名词。如果不想引起歧义的话,澳大利亚原住民一词更应该被表述为“澳洲大陆原住民”。

托雷斯海峡岛民在地缘属性上,属于“美拉尼西亚”板块的一部分。地理上的“美拉尼西亚”地区包括新几内亚岛,及其以东的一系列小型岛屿。这些小型岛屿可以再细分为:俾斯麦群岛、托雷斯海峡群岛、所罗门群岛、瓦努阿图群岛、新喀里多尼亚群岛及斐济群岛。当下除了巴布亚新几内亚以外,还有:瓦努阿图、斐济、所罗门群岛三个完全位于美拉尼西亚范围内的独立国家。

尽管澳大利亚土著与美拉尼西亚人在血统上属于亲缘族群,但澳大利亚土著迁入澳洲大陆的时间已经超过4万年时间。这样长的时间及迥异的环境,足以将他们分化为两个不同族群。总得来说,美拉尼西亚人的生活环境四面环海,有着更多的海洋属性。那些将他们带到这片岛屿上的独木舟,今天仍然是其文化的重要组成部分。相比之下,在澳洲大陆定居日久的澳大利亚土著,则显示出了更多的大陆属性,更多通过狩猎袋鼠等陆地动物获取食物。

地理环境的不同,决定了美拉尼西亚人的文明程度,较之澳大利亚土著要更高一些。在欧洲人到来之前,美拉尼西亚人已经能够通过与马来民族的贸易往来,获取有限的外部信息和技术。其中与外部交流最多、社会进化程度最高的斐济人,甚至已经在18世纪末,自然进入了王国阶段。这种长达数万年的交流,还造成了一个后果,那就是美拉尼西亚语在语言分类上从属于世界十大语系之一的“南岛语系”,而澳洲大陆土著则无法归类于任何一个语系。

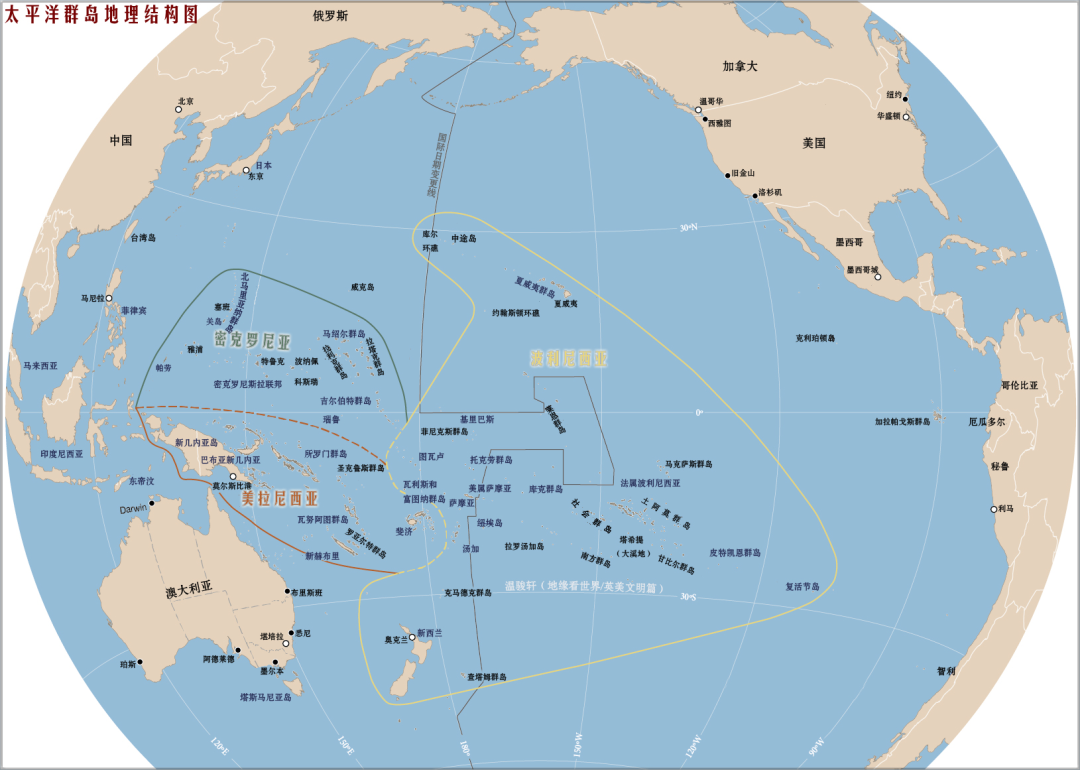

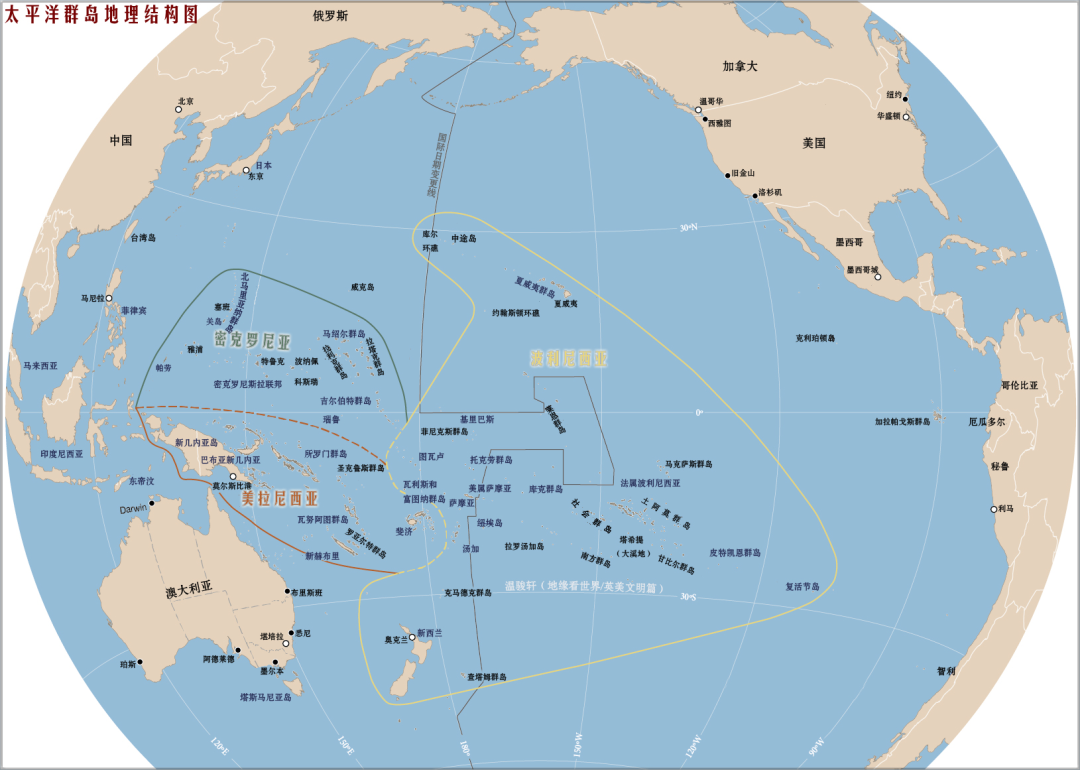

所谓“南岛语系”又称“马来-波利尼西亚语系”,包括有印度尼西亚语族、波利尼西亚语族、美拉尼西亚语族、密克罗尼西亚语族4个分支。北至中国的台湾岛、美国的夏威夷岛,西至非洲东海岸的马达加斯加岛,东至靠近美洲大陆的复活节岛,南至新西兰岛,都有这一语系的民族分布。其中:波利尼西亚、美拉尼西亚、密克罗尼亚板块又被全称为“太平洋三大群岛”。

有时候这些语言上有共同源头的海洋民族,会被称之为“南岛人”。

不过用语言笼统归类种族是一个争议很大的方法。操同一种语言,并不代表血缘上关系就更近。以“南岛人”这个概念来归类的话,最起码美拉尼西亚人与另外三个语言集团的血缘关系,就离得有点远。

另外三个南岛语系民族,种族上都明确被归入黄种人范畴。这当中文明程度最高的,自然是在民族上被称之为“马来人”,信仰上绝大多数选择了YSL教的印度尼西亚语族。需要说明的是,这里说的“马来人”是广义概念下的马来人,广义的“马来人”与“印度尼西亚语族”可以划等号,而非仅指马来西亚的马来族。

美拉尼西亚群岛、密克罗尼亚群岛、波利尼西亚群岛并称为太平洋三大群岛,在解读麦哲伦的环球旅行时,我们曾经对它们的地理关系做过了解。其中密克罗尼亚群岛处在美拉尼西亚群岛北部,范围最广的波利尼亚西群岛则位于太平洋中部。

上述三大群岛被地理学家尽数划入了“大洋洲”的范围,这意味着大家熟悉的,如今为美国所控制的关岛(隶属密克罗尼西亚群岛)、夏威夷群岛(隶属波利尼西亚群岛),在地理上都是是大洋洲的一部分,尽管它们的位置都处在北太平洋,看起来与澳洲大陆毫无关联。

新西兰和毛利人

除了控制澳洲大陆的澳大利亚,以及太平洋三大群岛诸国以外,大洋洲的另一个重要国家成员就是新西兰了。以整体环境而言,新西兰较澳大利亚要优越得多,这与它的纬度有关。澳大利亚部分解读过,这片大陆之所以干旱少雨,是受副热带高压的影响。新西兰则要幸运的多了,它的最北端与悉尼持平。整体处在南纬34度——47度区间,翻转到北半球的话,基本与日本的位置相当。

同属面向大陆的岛国,新西兰的面积介于英国与日本之间(26.8万平方公里),三个大陆边缘岛国的另一个相同点,是同属于温带海洋性气候。区别在于日本直面的大陆面积要大的多,冬季受西北季风影响大,导致四季更为分明。相比之下,处在西风带的英国,虽然纬度较日本和新西兰都要高,但因为有西风一直送来温润的水气,使得其四季温差不大。

若论与大陆的关系,新西兰与日本类似。好在澳洲大陆的体量实在太小,不足以对新西兰造成太大影响,使得新西兰的四季温差与英国类似,不是那么的大。同时新西兰的纬度较英国又要低得多,整体环境又比湿冷的英国要更为的舒适。其夏季是每年的12月、1月、2月,气温在20度-30度之间;冬季为6、7、8月,气温也多在10度-15度之间,都较英国要高上7-8度。

新西兰这种夏天不热,冬天不冷的气候,想想都让人感到惬意。从这个角度说,同时发现澳大利亚和新西兰的英国人,应该会更倾向于移民新西兰。然而事实却是,一直到18世纪30年代末,英国启动“韦克菲尔德计划”,开始政策性引导自由民开发澳洲前,英国的殖民重心都在澳大利亚。那些由英国本土输出的囚犯,目的地也是澳大利亚。至于在新西兰登陆的英国人,在政治开发之前则只有2000人的规模。

一边是769万平方公里的大陆,一边是不到27万平方公里的岛屿,你会怎么选呢?答案是显而易见的。如果英国不将有限的人力投入到澳洲大陆,让竞争对手登陆成功的话,那很可能就会像北美大陆那样,演一出三国演义(英-法-西)。至于新西兰,英国同样没有放弃,那2000人规模的殖民者,分布于新西兰海岸线的各个贸易据点。换句话说,英国当年在此的殖民策略,是政治殖民澳大利亚、贸易殖民新西兰。

贸易殖民需要有交易对象,英国在新西兰的贸易伙伴被称之为“毛利人”。与澳大利亚土著和美拉尼西亚人不同的是,毛利人并非“棕色人种”而是从波利尼西亚群岛迁徙而来“波利尼西亚人”。在库克船长发现这片土地时,受益于岛上优越的环境,已经在新西兰繁衍千年的毛利人,拥有约50多个部落、20余万人。

当时的毛利人已经开始阶级分化,对于欧洲殖民者来说,这意味着毛利人更能理解他们的贸易法则,并达成贸易协定。在有限的人力需要投入澳洲大陆的情况下,透过贸易据点获利,并防止其它欧洲国家染指新西兰,是一个性价比最高的选择。

变化出现在1840年。受韦克菲尔德向澳洲导入自由民思想的影响,英国当局不仅开始在南澳大利亚组织建立新殖民地,还与五百多名新西兰毛利部落酋长签订条约(怀唐伊条约》),约定毛利人承认英国对新西兰岛的主权,而毛利人则享有“英国国民所享有的一切权利和特权”。

随之而来的欧洲移民,对毛利人的生存造成了很大困扰。尤其是这些移民需要土地定居,而毛利人又拒绝出售土地时。制定条约是一个问题,如何解读和执行又是一个问题。很显然,英国殖民当局在具体裁决过程中,会更倾向于站在欧洲移民一边。

很快,毛利人便召开部落大会成立联盟,其中一些部落甚至组成毛利王国,开始与英国武装对抗。整个战争由1843年延绵至1872年,历时30年,史称“毛利战争”。这场战争与美国的印第安战争类似,是由一系列没有延续性的小型战争所组成。结果自然也不会有太大区别。

不过相比澳大利亚和美国,毛利人在新西兰的人口比例优势要大得多。今天新西兰人500万人口中,欧洲后裔占比约为70%,亚裔占比15%,毛利人则占到了17%位居第二。这一比例使得原住民在新西兰内政和文化中,都有着不可或缺的影响。甚至组建有维护毛利人权力的政党——毛利党。毛利语亦与英语一样,属于新西兰官方语言。

当下的新西兰倒是很愿意在自己的文化中,加入“毛利人”成分。对于一个移民国家来说,在自己的地缘属性中加入原住民成份,可以使之与母国更容易区分开来。考虑到新西兰边上还有一个源头一样,体量又更大的澳大利亚,彰显自己的毛利成分,会让新西兰在世界范围内变得更有识别度。由此你会不时的看到,那些纯欧洲后裔属性的新西兰人,在一些向全球直播的场所(比如体育比赛)中大跳“毛利战舞”。

现下同样奉英王为国家元首的新西兰,在国旗的设计上与澳大利亚类似,不同之处在于英国米字旗之外,新西兰用了四颗星组成的“南十字星座”,来体现自己身处南太平洋的位置。如果有一天,新西兰也想去除掉旧宗主国影响的话,不知道会不会把毛利人的标志放上去,置换掉代表英国的米字旗。