日常工作中,我们经常会遇到一些很奇葩的需求。

这些需求描述的问题很模糊,或者需求方自己都没有想清楚到底要分析的是什么。

这种不合格的问题会导致花费大量时间在需求沟通上,或者干脆给出一些不痛不痒的分析。最后业务方对分析结果不满意,分析

师怪业务方需求

没有说清楚,最后大家互骂一句

“

傻

X”

。

数据分析问题是业务人员和数据分析人员之间的纽带,

学会提一个好问题是分析问题的基础

,我们之前讲了很多内容是关于如何分析问题,但究竟什么样的问题算是一个好问题。

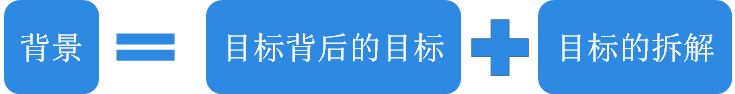

《金字塔原理》介绍了一种序言的结构,也就是大名鼎鼎的

SCQA

结构,即背景,冲突,疑问,答案。

这种结构可以用来作为我们提出数据分析问题的一种结构,

按照背景、冲突、疑问的结构就能提出一个比较清晰的问题。

不过既然原书中的结构是给序言总结的,我们在应用到数据分析的需求上时得做一些小小的修改。

方差君为思考了很久,总结了一些要点和新的结构形式,感觉很实用。不过由于是个人思考的原创方法,还有瑕疵和改善空间,看完后有意见和建议欢迎交流。

冲突必须有目标

小

明考试

成绩不及格,只考了

59

分。是不是冲突?

可能是,也可能不是。

也许小

明原来

的成绩只能考

30

多,这次的目标是超过

50

分,拿到

59

分他反而很高兴。

所以冲突一定得有个目标,同样一件事,目标不同,就可能不是冲突。

冲突就是一个和目标存在差距的现状。

一个好的问题的标准之一,就是要有冲突。

很多问题的冲突是不完整的,只有一个看起来和

“

考了

59

分

”

一样的现状,但是到底目的是啥?没写清楚,所以冲突的部分,必须写上两部分:目标

+

现状。

目标必须清晰

很多目标并不明确,比如说希望广告更好

地触达

用户。

什么叫“更好”?这个概念太过模糊。

是指

触达更多

的用户,

还是触达的

用户转化率更高?这完全是两种不同的需求方向。

如果是希望

触达更多

的用户,到底是

要触达多少

用户?

100

万还是

200

万?

如果是希望转化率更高,那么想要提高到多少?

5%

还是

10%

?

目标具体到数字这个要求对于一些探索类需求可能不适用,探索类需求本身并不清楚能找到哪些结论。不过大部分的公司和数据分析

师估计

根本没有时间做探索型分析。

目标清晰的这个要求虽然很基础,但是估计已经可以拍死一大批需求了。

现状和目标必须逻辑相关

好问题的目标现状和疑问之间逻辑是相关的。这里会用到一些逻辑思维的知识。

逻辑不相关的案例:

目的:我们需要解决一个问题

现状:目前的方案需要

X

元的经费

问题:是否需要批准该方案?

这个问题的目标和现状其实并不直接相关。

如果我们目的是需要解决一个问题(需要解决方案),那么冲突的现状应该是现状没有方案。

然后如果有了方案,接下去的目的是确定该方案是否经济且可行,对应的现状是该方案需要

X

万元经费,不确定是否超出预算。

所以这个案例的问题,目标和现状不是完全对应,虽然有关但是不直接相关。这种问题在逻辑上就是不严密的,需要重新梳理一下。

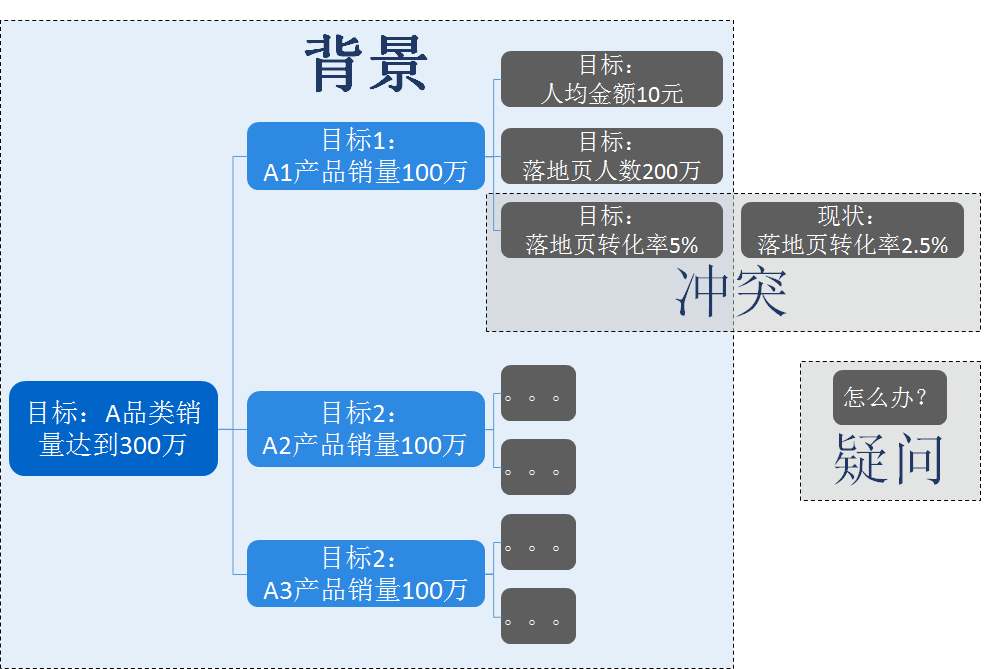

之前提到冲突是有目标和现状构成的,不过

目标的背后一定还有目标

。

比如目标是

A1

产品落地页的转化率能够提升到

5%

。

这个目标的背后是什么呢?

可能是

A1

产品的月销量需要达到

100

万,其中用户数目标是

200

万,转化率目标是

5%

,人均消费

10

元。

这个

目标背后的目标就是背景。

这个背景可能还需要继续深挖,

A1

产品月

销量需要达到

100

万的背景,可能是整个

A

品类的销量要达到

300

万。然后衍生出

3

个字母表,

A1

、

A2

、

A3

月销量分别达到

100

万。

这就需要一些结构化思维的能力了,日常工作中的复杂目标基本都是这样被拆解成更小的子目标的。因为大目标往往比较泛,需要靠一个个可落地的小目标来实现。

所以具体分析工作遇到的那些小目标,背后一定还有一个更大的目标,找出这个更大的目标,以及这个目标的拆解结构,把它们说清楚,就可以作为一个问题的背景部分。

疑问不要太多限制

最后的疑问如果增加了太多限制,分析问题就容易走入死胡同。

要知道,问题本身就是答案。

比如你喜欢睡懒觉,所以上班经常迟到,于是你问:有哪些上班

不

打卡的公司?

这样的问题直接限定了解决问题的方向,即找到一家

不

打卡公司,然后想办法进入这家公司。

但是如果你问:我怎么样才能改掉睡懒觉的毛病?

这个问题的方向就变成了,怎么样消除自己迟到的根本原因。

问题本身会限制思考方向,所以不宜加太多的限定。

比如之前的案例:

背景:

A

类产品的总销量目标是

300

万,其中

A1

产品的目标是

100

万。要达成这个目标,

A1

落地页的

月用户数需要

200

万,落地页转化率需要提升至

5%

,人均消费金额

10

元。

目标

:

A1

产品的落地页转化率提升到

5%

现状

:

A1

产品的落地页转化率是

2.5%

疑问

:如何提升

A1

产品的落地页转化率到

5%

?

这个问题限定了如何提升转化率,思路就容易框定在这个范围内。

如果我改成这个问句:

疑问

:

A1

产品的落地页转化率提升到

5%

这个目标是否可行?

这样的问法会把分析

师引导

到一个不同的分析角度,思考整体方案是否要重新设计。

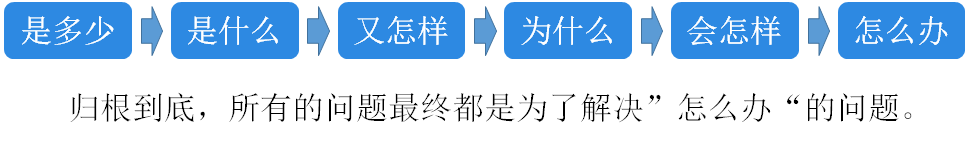

疑问归根到底是

“

怎么办

”

想知道落地页转化率是多少,是高还是低,其实就是为了看看这个落地

页能否

挖掘出新的增量,从而提高整体的增量。

想知道落地页的转化率为什么偏低,其实是为了之后的落地页改版提供决策支持。

所以那些

“

如何

”

,

“

为什么

”

,

“

是什么

”

,

“

是多少

”

,

“

是不是

”

等等疑问,这些问题中有些问题是另一些问题的前提,他们之间的关系一般来说是这样的:是多少

→

是什么

→

又怎样

→

为什么

→

会怎样

→

怎么办。这其中的逻辑关系,方差君会在之后的模块二里详细讲解。

所以归根到底,其实所有的问题最终都是为了解决

”

怎么办

“

的问题。

这几个问题之间的关系实际上也是数据分析能解决的问题范围,

这个

“

怎么办

”

也不需要加限制词,比如怎么做才能达到

5%

的转化率?

这个问题虽然也属于

“

怎么办

”

的范畴,不过违反了

之前时候

的限制词的原则,会影响我们的分析角度。

所以,如果说在疑问的环节不知道该怎么正确的提问,最简单的方式,就是加一句

“

怎么办?

”

综上所述,一个高质量的问题的组成结构如下所示。

按照上述标准梳理出来的一个标准的分析类问题,一般长这样:

背景

:

A

类产品的总销量目标是

300

万,其中

A1

产品的目标是

100

万。要达成这个目标,

A1

落地页的

月用户数需要

200

万,落地页转化率需要提升至

5%

,人均消费金额需要

10

元。

冲突-

目标

:

A1

产品的落地页转化率提升到

5%

冲突-现状

:

A1

产品的落地页转化率是

2.5%

疑问

:怎么办?

有些人会想,最后这个怎么办问的太宽泛了,完全不知道该如何入手啊。

其实,如果分析需求真能按照这个格式来写,你就偷着乐吧。

这种逻辑清晰的问题一看就知道后续应该如何分析,相比逻辑不清的问题,不知道高到哪里去。

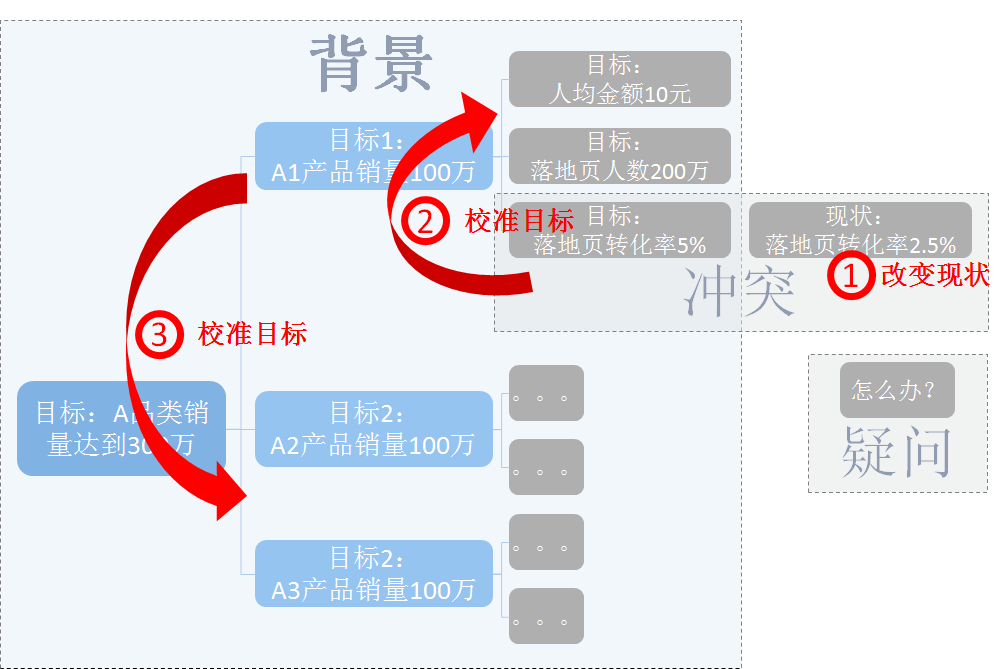

方法

1

:改变现状

冲突是因为有一个和目标存在差距的现状,所以只要现状达到了目标,也就不存在冲突了。

因此首先需要思考,怎么样才能改变现状。

比如上面的案例里,要改变现状就需要把

A1

产品的落地页的转化率提升到

5%

。

这和平时的分析也比较类似,唯一的不同是标准的问题让沟通成本变低,能够快速了解业务目的,快速开展分析工作。

具体的分析思路因为业务场景的不同而各有不同,这个就需要用到一些数据分析的方法结合业务经验进行分析,没什么特别的技巧,只能通过提升分析思维和业务知识来实现。

这里不多做讲解,后续的模块会讲到一些分析方法和技巧。

方法

2

:校准目标

有时候现状难以改变,就需要从目标这个角度思考。是不是目标出了问题。

是不是目标定得太高了,然后把目标从

5%

调整成

4%

就行了?这样难度降低,目标也就容易完成了。

看过系统性思维文章的同学,一定能想到这样做的问题。这里的目标调整了,其他的目标也必须跟着调整,否则整体目标还是无法完成。

之前也提到了,目标背后还有目标。目标背后的目标在哪?在背景介绍里。

如何重新校准目标?

还是之前的案例,之前的目标是:

A1

产品的落地页转化率提升到

5%

。

这个目标的背景是啥呢?

背景:

A

类产品的总销量目标是

300

万,其中

A1

产品的目标是

100

万。要达成这个目标,

A1

落地页的

月用户数需要

200

万,落地页转化率需要提升至

5%

,人均消费金额需要达到

10

元。

背景里的总目标拆分成了三部分,分别是用户数、转化率和人均消费金额三个指标。

既然转化率做不上去,那么就思考一下另外两个个方向:用户量和人均消费金额。

只要在其他两个部分补上缺口,总目标也能完成。

不过因为转化率无法完成,额外的任务会转移到其他的目标上。

我们可以稍加修改,重新定义问题。

背景

1

:

A

类产品的总销量目标是

300

万,其中

A1

产品的目标是

100

万。

背景

2

:

:

落地页转化率在

2.5%

且难以提升,因此

A1

落地页的

月用户数需要

达到

250

万,人均消费金额需要达到

16

元。

冲突:

目标:

A1

产品的

月用户

数提升到

250

万

现状:

A1

产品落地页的

月用户

数是

100

万

疑问:怎么办?

这个问题的方向就转移到如何提升用户数上去了。

有时候在一个问题上没有进展,可以考虑在另一个问题上补救回来。如果这个问题还是无法解决,可能就得再消费金额上再想办法。

如果这样还是分析不出什么有用的信息,那么还得继续找目标背后的目标,再往上找。

整个的过程如下图所示:

这样就能把一个简单的取数需求,变成一个专题类的分析。最终提供的内容就不再只是那么冷冰冰的数字,而是围绕目标的各个维度的分析结果和建议。

很多

分析师想把

需求做深,最大的痛苦就是在于没有理解业务方的需求到底是什么。这种问题结构可以很好地解决这个问题。

当然,校准目标是一种没办法的办法。很多时候一个目标完成不了,还是自己的分析实力还不够。想要提升分析能力,继续关注三元方差专栏,后续的模块二模块三将会更深入地讲解如何做好业务数据分析。

问题的组成

问题公式:目标的背景

+

和目标存在差距的现状

+

怎么办。

如果能把问题梳理出以上结构,这基本上这就是一个好问题了。

这样的结构大家容易理解,交流的成本比较低。而且对于分析师来说,基本上拿到问题,就能知道问题的分析方向有哪些。

日常沟通效率低下的原因