专栏名称: 二爷鉴书

| 第一时间向大家推荐好书和介绍,同时坚决揭露烂书,以IT、互联网行业为主。个人品味,仅供参考。 |

目录

相关文章推荐

|

电动中国 · 太蓝新能源2024年度盘点 · 昨天 |

|

小众消息 · 关注你的人并不是都是会关心你的人 · 昨天 |

|

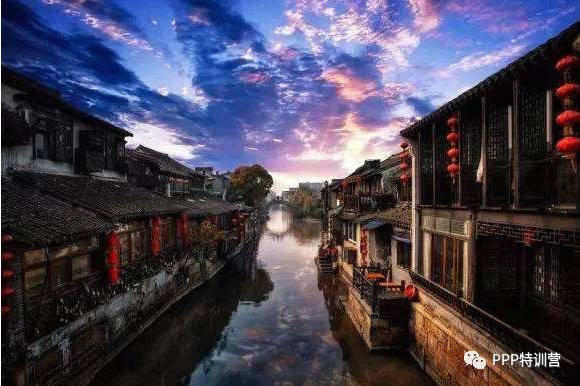

无锡博报生活 · 世界首富点赞!无锡这个景区出圈了! · 2 天前 |

|

无锡博报生活 · 世界首富点赞!无锡这个景区出圈了! · 2 天前 |

|

财联社 · 谷歌前CEO评DeepSeek:它标志着全球 ... · 4 天前 |

|

Carbon Research · Carbon Research恭祝大家新年快乐 · 5 天前 |

|

Carbon Research · Carbon Research恭祝大家新年快乐 · 5 天前 |

推荐文章

|

电动中国 · 太蓝新能源2024年度盘点 昨天 |

|

小众消息 · 关注你的人并不是都是会关心你的人 昨天 |

|

无锡博报生活 · 世界首富点赞!无锡这个景区出圈了! 2 天前 |

|

无锡博报生活 · 世界首富点赞!无锡这个景区出圈了! 2 天前 |

|

财联社 · 谷歌前CEO评DeepSeek:它标志着全球AI竞赛的“转折点” 4 天前 |

|

Carbon Research · Carbon Research恭祝大家新年快乐 5 天前 |

|

Carbon Research · Carbon Research恭祝大家新年快乐 5 天前 |

|

PPP特训营 · 【实操连线】山东临沂特色小镇PPP项目初步方案 7 年前 |

|

知心 · 缘分万千,不如陪伴身边 7 年前 |

|

新经典 · 荐号 | 为什么被拐的女孩跑不掉? 7 年前 |

|

每日健康知识 · 血液垃圾的天敌!中年以后还不吃,吃亏的就是你! 7 年前 |

|

大瀚舆情 · 约稿 求贤——会当万山之巅 立足舆情引领 7 年前 |