长期以来,乡村规划沿袭城市规划的方法论和固化思维,推行自上而下、政府主导的模式,导致乡村规划编制与实施的双重困境[1-2]。一方面在编制环节中,忽视集体土地的产权主体

——

村集体和村民,导致其编制主体地位不清,参与不够充分,编制内容也脱离实际需求,带来成果缺乏操作性的困境;另一方面在实施环节,由于集体土地的产权模糊、权能残缺、流转不畅等原因,无法将土地资源变成资产进而创造资金,导致乡村规划实施资金匮乏、法律规范支持不足、实施管理不够完善,带来实施效果不佳的困境。不少学者认为造成这两个困境的关键症结在于乡村土地产权制度的缺陷,制约了乡村规划的编制与实施。

事实上,改革开放以来,我国农村土地产权制度改革经历了从两权分离到三权分置的过程,不断丰富农村土地产权的权利权能,也显著提升了农业生产效率,促进了农村转型发展和城镇化进程。但是在实践中,正是由于

“

集体

”

的概念界定模糊,导致土地产权主体不清、属性不完备、流转机制和权利保护机制不健全等问题[3],形成了土地产权制度的缺陷,不仅严重损害了农民的权益,也阻碍了乡村规划的实施和乡村建设的开展。

在此背景下,国家在近几年陆续出台改革措施,各地也结合地方实际陆续开展了围绕产权制度的土地改革创新和乡村规划实践创新。在农村土地改革方面,成都一直走在全国前列,取得了一系列创新成果,被学术界总结为

“

成都经验

”

[4];同时,伴随农村土地改革,成都也进行了大量的新农村建设和美丽乡村规划实践

[5]

,通过不断试错和完善,逐渐形成了相对成熟的乡村规划编制和实施的理论体系及实际经验。

2003年成都启动城乡一体化建设行动,将

“

三个集中

”

政策作为其核心思路和基本方法,具体来说就是农民向城镇和新型社区集中,土地向适度规模经营集中,工业向园区集中,一方面由工业园区和城镇就近吸纳农村剩余劳动力,另一方面让留在农村的人口能够集中居住在现代化的农村社区,全面提高农民收入和生活水平,同步推进城镇化、农业现代化和工业化进程;同时,借助土地整理和指标增减挂钩的政策改革,地方政府可以获得大量资金,用于推进新农村建设和城乡一体化建设。但是这种模式以政府自上而下的政策推动为主,在指标流转过程中损害农民土地产权利益的问题时有发生,深化改革的重点指向了农村集体土地产权模糊的制度现状。

2007年,成都成为全国统筹城乡改革试验区,并在

2008

年启动新一轮农村土地改革。基于对集体土地产权模糊带来的土地流转不畅和各种利益纠纷等问题的认识,成都将

“

确权颁证、还权赋能

”

作为本轮改革的核心,提出

“

稳定所有权,完善承包权,放活经营权

”

,不仅通过登记发证明晰界定各类集体土地产权,还明确了各项产权的权能,极大丰富了土地产权的内涵;同时,通过建立农村土地产权交易所,搭建城乡统一的土地指标入市交易平台,一方面满足城镇化对土地的需求,另一方面努力防止征地冲突,形成政府、农民、村集体组织和其他市场主体的利益共享机制[6]。

2014年,成都郫县(

2016

年撤县设郫都区)成为全国

33

个新土改试点,展开农村土地征收、集体经营性建设用地入市和宅基地制度改革的

“

三块地

”

试点工作,进一步推动了成都农村土地产权制度改革的深化。尤其是对集体土地入市和宅基地退出机制的探索,为依托土地整理流转推动乡村规划实施落地创造了有利条件。

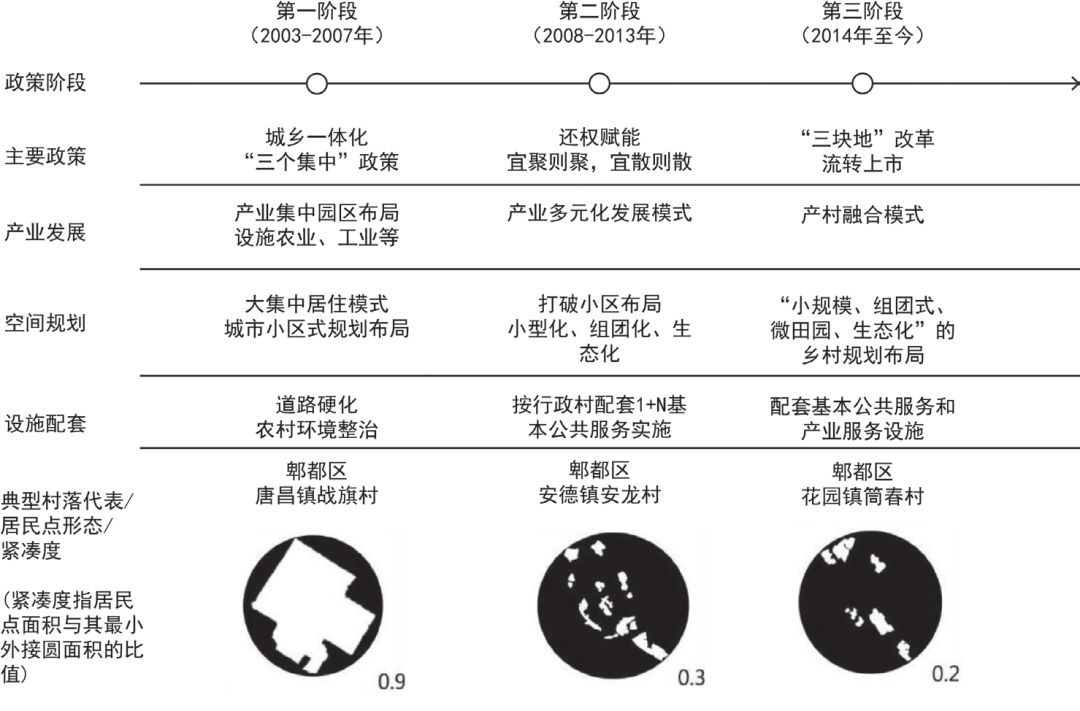

在土地改革过程中,成都农村地区也不断推进乡村规划建设的实践探索。改革初期,在三个集中政策导引下,由于过分关注土地集约利用,农村新型社区采用大集中式的城市小区布局模式,规模在千人以上,不仅导致农民在居住和生活方式上难以适应,还导致了不利于农业生产的过大耕作半径。在这一时期改革的典型村落代表郫都区唐昌镇战旗村,全村1600多人全部集中居住在一个新建社区中,在乡村规划实施和建设中出现诸多问题

[7]

。此后,在总结经验的基础上,成都先后提出

“

小型化、组团化、生态化

”

及

“

小规模、组团式、微田园、生态化

”

的乡村规划理念,打破传统的城市规划布局思维,鼓励适度规模的集中居住(图1)。一方面满足土地改革对农地流转规模经营和宅基地整理集约使用的需求,另一方面也在很大程度上帮助农民适应生产和生活方式的变化。

图1 成都土地改革政策阶段和乡村规划内容演变

实际上,从大集中到适度集中规划布局理念的转变是考虑到保护成都平原传统乡村聚落形态

——

林盘的结果。位于都江堰灌区平原上的成都农村地区历经上千年的发展演变,逐渐形成了以林盘为基本单元、均匀散布的空间布局形式。一个林盘单元由住房、院坝、植被或沟渠及外围环绕的农田组成,规模大小从几户到几十户、上百户不等[8-9]。居住在林盘中的农户在林盘周边紧邻的承包地上耕作,完成农业生产活动,同时在林盘中的院坝上与邻里进行经济和社会往来。这种乡村聚落空间模式和生产生活方式是长期历史发展和演变形成的结果,但在农村土地改革之初,三个集中政策下的乡村规划建设模式对其破坏程度不言而喻,已有不少研究论证了成都平原林盘形态的快速和大量消退

[10-11]

。因此,成都逐渐转变规划理念,在尊重成都平原传统地域特征的基础上,提出

“

小组微生

”

的理念并出台了相应的乡村规划技术导则,同时还提出产村相融的发展模式,强调乡村规划建设的产业经济维度。

这些围绕布局模式的理念创新完善了规划编制的技术方法,促进了乡村规划的科学编制。但是,乡村规划的顺利实施既需要牢固的制度保障,也需要可行的措施手段,更需要转变传统自上而下的城市规划实施思维,以切实满足乡村规划实施主体——农民的实际需求,调动其主观能动性。在这个方面,成都市青杠树村的实践提供了一个生动的研究案例。