宋建先生,上海博物馆考古研究部研究馆员。1953年8月生于上海,1974至1977年南京大学历史系考古专业学生,1977至1985年南京大学历史系考古专业教师,1978至1979年赴北京大学历史系考古专业进修。1985至1987年南京大学历史系考古专业研究生,兼职教师,并于1987年获历史学硕士学位。1987至2015年间,历任上海博物馆考古研究部副主任、主任,馆员、副研究馆员、研究馆员(三级岗位、二级岗位)。学术兼职(曾任或现任)包括:中国社会科学院古代文明研究中心专家委员会委员,中华文明探源工程第三方评估咨询专家监理组成员,中国考古学会理事,中国环境考古学会理事,上海历史学会副理事长,上海人类学会副理事长,上海大学文学院历史系客座教授、博士生导师,河南大学兼职教授,日本国立历史民俗博物馆客座教授。主持发掘马桥遗址、志丹苑水闸遗址和广富林遗址等,《马桥——1993~1997发掘报告》荣获“夏鼐考古学研究成果”三等奖,志丹苑水闸遗址被评为2006年“中国十大考古发现”之一,广富林遗址的发掘辨识并确认了广富林文化。

肖宇:

宋先生,您好!感谢您接受《南方文物》的专访,首先向您介绍一下此次访谈的缘起。中国古代有一个很好的学术史传统,《史记·儒林列传》和《汉书·儒林传》确立了以学者类传记录学术史的范式。考古学自二十世纪初期传入中国,是一门研究古代历史的年轻学科,几代学者筚路蓝缕、薪火相传,从物质文化史的角度开创了对古代中国的认识,在研究实践的基础上丰富了考古学的理论方法。现在,我们需要以某种方式记录这门学科的发展,多维度地构建中国考古学发展的历史、逻辑乃至心路,企望从中获取学术思辨,以学者访谈的第一视角为切入无疑是最佳路径之一。考古学依赖发掘资料的积累、研究经验的传递而不断修正、深化旧有认知,如何看待前辈学者的学术成果,是考古学发展与进步的关键问题之一。五零后、六零后学者有其特殊性,他们在前辈学者的引领下,伴随着中国考古学的“黄金时代”而成长,多已成为考古界的中流砥柱,更加直接的影响着当下中国考古学的整体面貌。您是中国考古界五零后学者的代表之一,长期从事环太湖地区早期文明的研究,在诸多研究领域有独到建树。首先请谈谈您的学术成长经历?

宋建:

我出生于上海,祖籍江西奉新,祖父是光绪进士、晚清翰林,民国时期曾出任南昌教育官员,十九世纪20年代末迁居沪上。由于特殊历史原因,我在上海所接受的基础教育只延续到1966年,此后便“上山下乡”。70年代初,由于考古学关涉意识形态较少及“文物外交”的推波助澜,考古及考古教育重入正轨,“三大杂志”复刊,高校考古专业恢复招生,在此背景下南京大学于1972年创办考古专业,我也缘此踏上考古之路。1974年,我进入南京大学历史系考古专业学习,当时有个颇具时代感的身份——“工农兵学员”,学制只有三年。若以1976年10月为“文革”结束的时间节点,我在南京大学求学期间跨越了两个政治年代。南京大学考古专业的教学活动紧凑而有序,开设从旧石器时代考古至隋唐考古的分段考古课程,专题课程则包括书画、陶瓷等门类,并组织我们进行了三次考古实习,分别在江苏邳州大墩子遗址、湖北江陵纪南城遗址和陕西咸阳城遗址,但每次实习相对短促。于我而言,这三年的学习,在基础知识方面是系统的,在考古发掘方面是丰沛的,所欠缺的主要是考古学方法论上的严格训练。1977年,我毕业后留校任教,南京大学考古专业缺乏商周考古专职教师,长期外聘徐州师范学院阎孝慈先生授课,所以我留校承担的教学与科研方向很明确,就是商周考古。

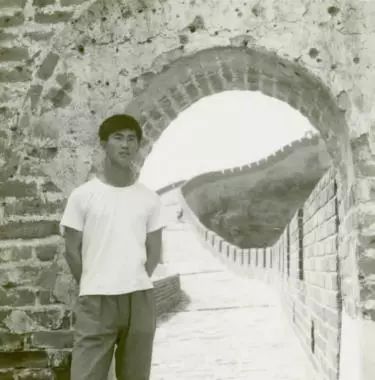

1973年参观北京八达岭长城

1974至1977年与樊昌生同学在南京大学求学

留校不久,学校派我去北京大学进修三个学期,从1978年2月至1979年7月。在此期间,我接受了严格的基础知识学习、田野考古训练,邹衡先生是我的指导老师,先生安排我的学习分为三部分,包括听课、考古发掘和资料整理,所听课程主要是新石器时代考古、商周考古及古文字学,参加了后冈遗址的考古发掘、大甸子遗址的资料整理。后冈遗址是龙山文化聚落,人类长期居住,文化堆积丰富,非常适合考古地层学训练,遗址每个阶段均有活动面、房基、废弃堆积,我们发掘过程中地层划分得特别细致,类似于山东大学同美国学者合作在两城镇所做的发掘。但当时学术目的还不够清晰,在如何阐释这些地层划分上存在困惑,又将划得过细的地层合并了。大甸子遗址夏家店下层墓葬的整理工作,也是我在北京大学进修的重要环节,白天待在库房里看陶器,晚上画图直至深夜。

1979年下半年,我从北京大学回到南京大学,着手准备商周考古课程,备课基础是在北京大学进修的笔记与讲义,我最早授课对象是南京大学78级本科生。1980年下半年,邹衡先生邀请我去山西曲村辅导北京大学77级本科生考古实习,这对我而言其实也是一种学习。当时,几十座墓葬出土陶器存放在一个很大的活动板房里,邹衡先生坐在小板凳上排陶器,我负责搬陶器,将陶器排来、搬去,或是调前、调后,直到邹衡先生看顺眼了、陶器序列排得差不多了,第二天或第三天再把学生们叫入库房上课,这个过程对我的考古类型学实践颇有助益。

1980年发掘曲村遗址M81

回到南京大学后,我在讲课的同时开始做些研究,写了两篇论文,一篇是《关于西周时期的用鼎问题》,另一篇是《“马桥文化”试析》。当时,我在报考研究生的问题上有些纠结,首先考虑报考的是北京大学邹衡先生,其次是上海高校的先秦史研究,这主要是考虑到上海无法培养考古学研究生和家庭因素,再次就是继续留在南京大学读研,但前两个选项很快就被学校方面否定了。1985年,我开始攻读蒋赞初先生的研究生,恰巧那年没有在职读研名额,所以我在名义上算是脱产读研,实际上商周考古的授课还得由我负责。那时,南京大学只有蒋赞初先生能带考古学研究生,但他的主要研究方向是魏晋南北朝考古,并不熟悉商周考古。蒋赞初先生考虑到自己也曾发掘和研究过史前遗址,也为了照顾我的研究志愿,专门为我开设了新石器时代考古方向。读研期间我比较自由,既不用参加教研室活动,也无需参加研究生活动,两年就毕业了。1987年,我进入上海博物馆工作,一直从事考古发掘与研究。

这段读研经历对我学术生涯最大的意义在于,我的硕士学位论文选题基本上决定了我此后的学术研究领域,这是一个偶然,但也似乎带有某种必然。我学位论文选题是《太湖地区文明探源——从良渚文化到马桥文化》,这主要综合考虑了以下几个因素:第一是我的研究生专业方向,必须涉及新石器时代考古;第二是我的学术兴趣,需要兼顾商周考古;第三是我的工作地区,以环太湖地区或长江下游为宜。从1987年完成硕士学位论文至今,我的学术研究基本不外乎两条主线。一条主线是考古学文化谱系研究,从良渚文化到马桥文化,既有年代上的跨度,亦有文化上的差异。另一条主线是社会史,即社会发展进程研究,囊括经济生产、社会结构和观念形态,也就是历史唯物主义的经济基础和上层建筑。对文化谱系、文化关系和文化变异的思考,最终还要落实到社会层面的研究上,我用力最勤的是环太湖地区文明探源研究。

除了这两条主线,还有一条支线,就是环境考古与科技考古。这条支线同我少年时的志向有些许关系,1960至1966年读小学期间,我算术成绩很好,但对作文发怵,或许是为了锻炼文字能力,我有写日记的习惯,少年时记得比较认真,后来就成了流水账,至今还保留着。“文革”打碎了我的升学梦,否则我学考古的可能性几乎没有。由于对算术的偏爱,加之受到“数理化走遍天下”想法的影响,因此我很想学习理科。后来,大学期间觉得学考古也不错,不是纯文科,可以学习绘图、摄影和测量等技术,因而还是很庆幸学了考古。在南京大学任教后,我与一位地理学教授多有交往,他从地理学的角度思考环境考古,受其影响,我对环境考古产生了兴趣。

以上就是我学术经历的前半生,后半生也是围绕它转,没有多少出此范围,只是将研究一步步深入下去。

肖宇:

您对自己研究方向的选择、学术主线的把握都很精准,也很执着,较早为自己奠定了坚实的学术基础,令人钦敬。那么,您的两条学术主线是怎样产生的呢?是一种学术自觉吗?

宋建:

我当时虽然没有明晰的文化史和社会史概念,但已经意识到,既要研究考古学的基本问题,但又不能囿于此,还需要思考社会历史的相关问题,并将这种理念运用到具体研究实践之中。这可能和我当时阅读的书籍有关,尤其是张光直先生的著作。1979年在安阳后冈发掘时,考古队有两位江苏人,苏州的杨锡璋先生和镇江的杨宝成先生。杨锡璋先生英文很好,他手头有两本张光直先生的英文专著,即《古代中国考古学》和《商文明》,于是我借来阅读。安阳工作站的夜晚非常静谧,我有时同杨宝成先生下象棋,有时阅读张光直先生的书,从中受到不少启发。

肖宇:

您能否谈谈蒋赞初先生、邹衡先生和黄宣佩先生对您的成长帮助和学术影响?

宋建:

蒋赞初先生既是我的导师,也曾是我的同事,他是一个颇有绅士风度的学者,对学生和同事都很谦和,和蔼近人,从未见过他发过火、红过脸。我在南京大学读书时,蒋先生只身一人住在教师楼,受1976年唐山地震的影响,他搬到历史系一楼的办公室居住,我、吴建民和蒋先生还在这间办公室同住过一段时间。蒋先生当时面临吃饭难的问题,学校既没有专门的教师食堂,他也没有学生食堂的饭票,我和吴建明轮流给他打饭。蒋先生的学术素养比较“通”,从早段至晚段的考古课都能教,学校创建考古专业安排教学内容时,他让其他老师先选,剩下没人选的,由他负责授课。我读研究生时,蒋先生为我和另一位研究生讲课,讲得很认真。他的新石器时代考古研究基础,主要是“文革”前参与的发掘与研究,他担心自己脱离新石器时代考古太久,又帮我找了三位辅导老师。蒋先生是第三期“考古工作人员训练班”的指导教师,便从自己的学生中挑了三位长期从事史前考古的学者来辅导我学习,包括上海的黄宣佩先生、湖北的王劲先生和浙江的牟永抗先生。黄宣佩先生当时已是上海博物馆副馆长,工作繁忙,主要以面谈的形式来指导我,王劲先生写了一本厚厚的讲稿,牟永抗先生则是在杭州为我亲自讲课。

邹衡先生是我在北京大学进修期间的指导老师,为我悉心安排进修计划,实际上同自己带研究生无异。邹先生极其勤奋,做学问常常到下半夜,甚至通宵达旦,他当时在撰写《商周考古》讲义和《夏商周考古学论文集》。那段时间,我大致一两个星期去邹先生家里一次,聊起来几乎忘记时间,往往要至下半夜。一方面,我将阅读邹先生文章或相关书籍过程中遇到的问题提出来,由他进行答疑;另一方面,邹先生也会主动聊及自己的情况,比如他在“文革”中的境遇。《关于西周时期的用鼎问题》成稿之后,我把论文初稿寄给邹先生,他用铅笔在文稿上写满了蝇头大小的修改意见,我据其建议把论文修改好又寄回去,他再次为我修改。我在文尾致谢邹先生的指导,他特地把致谢删去。让邹先生失望的是,我最终未能读他的研究生,邹先生和张光直先生有联合培养博士的计划,他希望我能来读博士,但由于种种原因未能如愿,后来蒋祖棣去读了。我每次去北京出差,只要有机会都会去拜访邹先生,他还曾留我在家中住过两个晚上。

2003年陪同邹衡先生参观苏州太平天国忠王府

黄宣佩先生也是我的指导老师之一,虽然没给我正式授课,但读研那两年我每次到上海博物馆,都会向他请教问题。犹记得1986年冬,黄先生带队在福泉山发掘,我去工地参观,黄先生进行了详细介绍与指导,并一起在考古队搭伙的“重固公社食堂”吃午饭。我至今仍对那次现场“听课”印象很深,这对我正在撰写的硕士学位论文有很大帮助,次年蒋赞初先生又邀请黄先生担任我的论文评阅人。

肖宇:

您参加过1977年在南京召开的“长江下游新石器时代文化研讨会”和1978年在庐山召开的“江南地区印纹陶问题学术讨论会”,这两次会议开风气之先,对于南方考古学研究的推动、中国考古学的复苏具有重要意义。请您回忆一下这两次考古会议及其对您的影响?

宋建:

“长江下游新石器时代文化研讨会”和“江南地区印纹陶问题学术讨论会”是“文革”后召开的两次重要会议,“文革”使考古学的学术活动一度中断,但考古发掘、学者的个人研究并未中断,积累了不少新材料、新观点,因而这两个会议应运而生,一个讨论长江下游新石器时代考古,另一个讨论南方青铜时代考古。

我对“长江下游新石器时代文化研讨会”印象最为深刻的是,对青莲岗文化的分歧与讨论。在南京大学读书时,老师教的就是青莲岗文化。会上,青莲岗文化受到山东、浙江、上海等地学者的多方面质疑,但是江苏想保留青莲岗文化的命名,同时也已认识到“大一统”的青莲岗文化存在值得商榷之处,于是在青莲岗文化的框架下区分出江南类型、江北类型。

“江南地区印纹陶问题学术讨论会”召开前夕,我尚在北京大学进修,蒋赞初先生、邹衡先生都向我提及可以参会,我跟随邹衡、严文明、李仰松、李伯谦等北大老师沿途考察了不少重要遗址,包括山东、福建、广东和湖北等省份,这是一个非常难得的学习机会。此外,通过这次会议,我还结识了很多南方考古界的中青年学者。对我而言,“江南地区印纹陶问题学术讨论会”有两个重要的学术收获。其一是摈弃“印纹硬陶文化”的提法,李伯谦先生的《我国南方几何形印纹陶遗存的分区、分期及其有关问题》、张之恒先生的《略论长江下游地区的几何印纹陶问题》都对印纹陶遗存进行分区,两篇文章尽管结论有异,但方法论相同。其二是关于马桥文化,黄宣佩先生汇报了上海印纹陶遗存的分期,并首次在会上介绍了马桥遗址发掘收获,蒋赞初先生通过这次会议首次提出“马桥文化”的命名。邹衡先生虽未带文章参会,但做了一个非常长的发言,邹先生的会议发言很有特点,往往是时间长、材料丰、立意高。

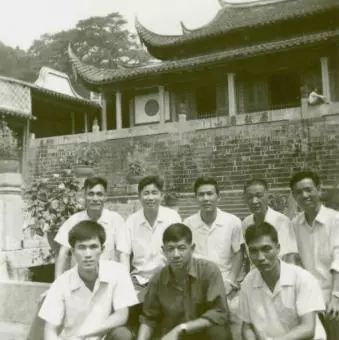

1978年与邹衡先生等人参观福州涌泉寺

肖宇:

从80年代撰写《“马桥文化”试析》、硕士论文选题,到主持马桥遗址的发掘,再到广富林遗址的发掘。您学术实践的主体脉络似乎是围绕马桥文化而铺展延伸的。是什么机缘使您开始关注马桥文化?并请您谈谈马桥文化的探索历程。

宋建:

马桥文化在当时是一个较为新颖的学术课题。大致有三个因素促使我研究马桥文化。首先是刚刚提及的1978年“江南地区印纹陶问题学术讨论会”,那是我第一次接触马桥文化。1981年初回南京大学不久,得知要召开江苏省考古学年会,我筹划写一篇与南方考古密切相关的会议论文,马桥文化恰是合适的选题。其次,马桥文化的学术背景与基本看法相对清晰,马桥遗址发掘报告发表不久,资料公布全面,蒋赞初先生所撰《关于长江下游地区几何印纹陶问题》已初涉马桥文化分析,我也向他请教过相关问题。第三是上海博物馆的大力支持与帮助,1981年暑假我虽已决定研究马桥文化,但尚未轻易付诸笔墨,上海博物馆考古研究部的同志十分热忱,不光允许我在库房一件件查看马桥遗址出土陶器,还可让我一件件绘图。在此背景下,我完成了《“马桥文化”试析》一文,这是我撰写的第一篇马桥文化研究论文。蒋赞初先生比较谨慎,他在文章中用的是加引号的“马桥文化”,我胆子较大,在《“马桥文化”试析》正文中把引号去掉了。现在,有些人认为马桥文化是我命名的,实际上,发掘者黄宣佩等先生已有相当深刻的认识,只是出于谨慎,未立即提出命名问题,蒋赞初先生首先命名,这是我需要澄清的。

马桥文化研究也是我硕士学位论文重要内容之一,随着研究的深入,我对马桥文化越发有兴趣,总想围绕马桥遗址再做些工作。这个机会在90年代初终于到来,1987年我入职上海博物馆,1993年提出要发掘马桥遗址,1993至1995年进行了大规模考古。

通过这次调查与发掘,对马桥遗址的分布范围、分布规律有了全新的认识,60年代发掘时认为马桥遗址面积约为五千平方米,我们发现马桥遗址的实际分布面积超过十万平方米。从聚落选址与环境之间相互协调的角度,马桥遗址是个颇具典型性的个案。马桥遗址呈南北长、东西宽的宽带状,整个遗址坐落在一道贝壳沙堤上,遗址和沙堤的走向基本一致。

首先面临一个问题是,这么大范围的遗址应该怎样合理发掘?既要揭示遗址总体面貌,但受制于各种条件,发掘面积又不可能太大。马桥遗址横跨在沙堤上,从沙堤顶端延伸到沙堤两坡,沙堤顶端由于地势较高,侵蚀严重,遗迹破坏殆尽。因此,我规划了一个发掘方案,把发掘重点放在沙堤两坡,分为东、西两个发掘区,再以长探沟连接两个发掘区。

马桥遗址发掘过程中,我们辨识出一种新的遗迹现象——陶片堆,即成片分布的陶片、残陶器、石器和动物骨骼,陶片的复原率相对较高,陶片堆分布在平地或洼地上,周围边界不甚清晰,有的陶片堆附近还有柱洞。陶片堆的概念类似于灰坑,其功能与性质需要具体分析,有些陶片堆可能与房屋建筑相关,是因风暴潮损毁坍塌的建筑废墟。

马桥遗址发掘工作完成后,我将大量精力投入到马桥文化的分期研究之中。60年代、90年代马桥遗址发掘的一个重要区别,就在于地层的划分。60年代发掘时,马桥文化存在于遗址的第四层,故有学者习称其为“马桥四层文化”。我在发掘中把马桥文化划在遗址的第三层,并将第三层划分成4到6个小层。地层划分构成了马桥文化分期基础,结合遗迹打破关系,再进行类型学分析,最后形成了两期四段的分期结果。马桥文化陶器在制陶工艺上可分为两类,一类是轮制,另一类是手制加轮修,前者器形演变易于掌握,后者则难寻规律。

马桥遗址的发掘与研究,是我90年代最主要的工作内容。以马桥遗址发掘材料为基础,我从不同视角、不同层面、不同学科对马桥文化进行研究,从考古学文化的分期、分布、类型、来源、去向,到印纹陶、原始瓷、原始文字,再到环境、生业,等等。甚至可以说,我所能想到的问题,几乎都会去研究一番。二十一世纪初,马桥遗址发掘报告完成后,我对马桥文化的研究也暂告段落。

1991年参观纽约大都会博物馆

肖宇:

近年来,环太湖地区新石器时代末期文化谱系研究取得了重要突破,在良渚文化与马桥文化之间先后辨识出“广富林文化”、“钱山漾文化”。您是如何辨识出广富林文化的?对于钱山漾文化又有何认识?

宋建:

现在所谓的“广富林文化”、“钱山漾文化”,器物早就摆在我们面前,只是我们“熟视无睹”。尤其是钱山漾文化,有独立的文化层,50年代即已发现。当时主要受两方面误导:一方面是碳十四测年偏早,长期将其视为良渚文化早期遗存;另一方面是夏鼐先生在提出良渚文化命名时,主要依据的材料就是良渚遗址和钱山漾遗址。钱山漾遗址出土的鱼鳍形鼎足和良渚文化常见的所谓“鱼鳍形”鼎足,二者存在显著的形态差异,我之前就将其区分开,分别称作鱼鳍足、翅形足,但也未意识到是两种考古学文化。60年代初发表的广富林发掘简报中,就包含广富林文化的鼎,但也是将其放在良渚文化框架中认识的。

马桥遗址发掘完成后,我开始思考下一步的发掘与研究方向。当时,我也曾考虑福泉山遗址是否应该再做些工作,之前发掘重点在墓地,未从聚落角度进行深入思考。另外一个思路是寻找其他遗址、开辟新方向,毕竟福泉山遗址已取得过重大发现。那么,为什么会选择广富林遗址呢?主要有两个原因:其一,广富林遗址已发现良渚文化遗存和印纹陶,但对其文化内涵、延续过程和分布范围均了解不够;其二,是想证实我的一个学术观点,广富林遗址位于我所认为的泻湖沉积区域,地势低洼,成陆较晚,不会出现早于崧泽文化晚期的遗存,即使存在马桥文化遗存,也不会太丰富。

1999年,上海博物馆和复旦大学联合发掘广富林遗址。2000年初的一天,我在发掘现场发现一些出土器物和良渚文化不大一样,有些鱼鳍形鼎足,灰陶较多,绳纹也较多。然后,我回到库房翻检陶片,发现有白陶鬶、筒形杯,这两件陶器我认识,属于北方龙山文化,具体而言是豫东、鲁西南的王油坊类型。在此认识基础上,我又把所有陶器、陶片重新检索一遍,确实存在一批遗物与王油坊类型关系密切,我旋即意识到这是一个重大发现。不久,我去日本国立历史民俗博物馆担任客座教授,考虑到发现的重要性,我在日本撰写了《广富林遗存的发现与思考》一文,出于学术谨慎,暂未称“广富林文化”,征求高蒙河、陈杰意见后,我以“广富林考古队”的名义将文章投给《中国文物报》,于是迅速为学界知晓。

2001年,我在“全国考古工作汇报会”上介绍了广富林遗址的考古收获,受到与会学者的高度关注。从2000年发现到2006年“广富林文化”命名,期间多个遗址的广富林遗存被辨识或发现,譬如宜兴骆驼墩、昆山绰墩、湖州钱山漾等。之所以迟至2006年才提出“广富林文化”命名,我考虑的是考古学文化需要有较稳定的分布范围,广富林遗存能否作为环太湖地区新石器时代末期文化谱系的一环,会不会仅是北方人群的短暂流动现象,还需要更多的考古发现和学术辨识作为命名基础。

刚才我提到广富林遗址2000年发现不少鱼鳍形鼎足,后来2003年又发现含有鱼鳍形鼎足、细颈鬶的灰坑叠压于良渚文化最晚期墓葬之上,从而确认了二者的早晚关系。但是,我当时的注意力主要聚集于广富林遗存,未对以鱼鳍形鼎足和细颈鬶为代表的遗存进行深入追索。2005年,钱山漾遗址取得了新的考古收获,发现了钱山漾一期、钱山漾二期、马桥文化的三叠层,并初步提出“钱山漾文化”的概念,钱山漾文化一期就是鱼鳍形鼎足为代表的遗存,钱山漾文化二期则为广富林遗存。这时另有学者提出“广富林文化”,并将广富林文化分为早晚两期,与钱山漾文化一期、二期相对应。在此背景下,为避免命名混乱,我觉得有必要根据新材料理清思路、交流观点,因而组织召开“环太湖地区新石器时代末期文化暨广富林遗存学术研讨会”,并展出广富林遗址、钱山漾遗址出土标本。大多数与会学者,达成三点共识,一是以广富林遗址为代表的遗存可称为“广富林文化”,二是钱山漾一期遗存和二期遗存具有不同性质,三是钱山漾一期遗存目前发现数量较少,可暂不称文化。钱山漾文化的正式命名是在2014年,钱山漾发掘报告出版,并召开了“环太湖地区新石器时代晚期文化暨钱山漾遗址学术研讨会”。

2002年发掘广富林遗址J14

肖宇:

您似乎比较关注考古学文化之间的过渡阶段,除了在良渚文化与马桥文化之间发现了广富林文化,还研究过“后马桥文化”、“崧泽—良渚文化过渡段”,请谈谈您在这方面的研究体会?

宋建:

实际上,关于考古学文化之间的过渡阶段,并非我刻意去研究。现在回过头来想想,两个考古学文化的过渡阶段,是研究中找问题、找方向最恰当的时间段,易于寻找突破口或切入点。过渡阶段的共性是文化发生变异,首先要思考到底有无过渡阶段,其次要考虑过渡阶段的性质,是同一个考古学文化的量变积累,还是两个不同考古学文化的兴衰交替。

我对“过渡阶段”的研究也可溯源至读研时期,当时有一门课需要写读书报告,我有意找了一批内涵相对不确定的材料来分析,以苏州越城中层墓葬为代表,这批墓葬随葬品中有的带有良渚文化特征,有的带有崧泽文化特征,还有些是明确的良渚文化。1989年发掘姚家圈遗址,在整理发掘资料时,我发现一批遗物,既延续了崧泽文化特征,又出现了良渚文化特征,后来以这批材料为基础撰写《关于崧泽至良渚文化过渡阶段的几个问题》一文。

所谓“崧泽—良渚文化过渡段”,我现在倾向于将这个阶段归入良渚文化,称为“良渚文化初期”。这个阶段的陶器确实兼有良渚文化、崧泽文化的特征,我之所以将其纳入良渚文化,并非主要依据陶器,更多是从社会发展层面来思考。陶器器形特征的意义在于文化编年,有些既有的考古学文化分期,其实不是文化分期,也不是社会发展阶段分期,而是编年序列。“良渚文化初期”发生了一系列重大社会变化,福泉山遗址、赵陵山遗址开始修筑土台,土台后来发展成权贵墓地,良渚古城范围内出现一批新兴聚落,典型者如庙前、吴家埠和官井头等,尔后迅速发展为良渚古城。良渚文化的崛起看似突然,陡然出现了规模宏大的城址、设计精致的神像,其实这些现象均孕育于“崧泽—良渚文化过渡段”,而非陶器编年意义上的良渚文化时期。

我以“崧泽—良渚文化过渡段”的认知历程为例,从不刻意研究它,但有意识去关注它,到揭示它在文明进程中的重要意义,旨在说明“过渡阶段”研究的特殊价值。

肖宇:

自二十世纪30年代年施昕更先生在良渚镇发掘,良渚文化的考古与研究已历经八十余年,良渚文化是您长期关注的学术议题,成果斐然。您刚才言及考古学文化分期需要在陶器编年的基础上关注社会进程,是一种兼顾文化史、社会史的分期方法,颇值我们深思。请您再具体谈谈对良渚文化年代、分期、发展过程的研究。

宋建:

年代和分期既是两个问题,又是一个问题的两个方面,一般来说,粗略断代可以不依赖分期,判定一个考古学文化的大致年代,而精确断代一定以严格的分期为基础。有精确纪年之前的时代,其断代研究莫不如此。考古文化断代的基本方法是寻找参照物,再进行比较分析,缺陷是依赖于材料的掌握、观察材料的视角及经验,容易自说自话,不易形成共识。碳十四测年固然是革命性进展,但其技术尚在完善之中,不同碳样标本、埋藏环境及实验操作都会造成测年偏差,测年数据不断更新,需要一个数据积累过程。

从1936年施昕更先生发现良渚遗址,到2010年中华文明探源工程建立年代学框架,属于良渚文化年代学研究的粗略阶段。良渚文化年代学研究历程,存在四个节点。第一个节点是梁思永先生把良渚看作是龙山文化的一部分,称之为“龙山文化杭州湾区”。第二个节点是50年代出现碳十四测年技术,可测得绝对年代,并命名了良渚文化,但由于钱山漾遗址测年数据及其他因素,将良渚文化的开始年代定得早于龙山文化。第三个节点是80年代末花厅墓地发掘,栾丰实先生提出良渚文化与大汶口文化中晚期相当,即结束年代早于龙山文化,栾丰实先生在其访谈录中对此研究过程曾有述及。至于第四个节点,依据种种迹象,良渚文化最晚期的一部分可能和龙山文化早期重叠,这一观点可能还需要一个认知、论证与接受过程。

良渚文化的分期研究晚于年代研究很久,始于“文革”结束后的1977年。那年,蒋赞初先生首次提出良渚文化早晚期的区别,将钱山漾和水田畈看作早期遗存,良渚和雀幕桥归入晚期遗存。1985年读研之前,我不太关注良渚文化,后来由于硕士学位论文才有所涉及。1986年初《文物》刊布了福泉山良渚大墓资料,但未公布层位关系。这一年是良渚文化发现50周年,浙江方面非常重视,提交了一系列论文,其中包括几处墓地所出小墓的分期研究,大致分了四期。根据当时公布的材料,1987年我的学位论文将分期研究扩展到整个良渚文化,最终将良渚文化分为四期六段,这是当时对良渚文化最细致的综合性分期。1987年6月论文答辩时,可能因第一次得出这样比较细致的分期结论而难免存在不足,作为阅卷人的黄宣佩先生表达了委婉的书面质疑,答辩委员纪仲庆先生是评阅书的宣读者,当场表示亦有同感。良渚文化发现60周年时,我将这一分期结果纳入《论良渚文明的兴衰过程》之中发表,只补充了新材料,结论大致未变。目前看来,这一分期基本能够经受时间的检验。

后来,我对良渚文化分期又产生了新思考,原来的四期六段,给人的感觉似乎是良渚文化突然崩溃了,问题的症结在于第六段是不是良渚文化最晚期遗存?好川墓地的发现为思考这一问题提供了关键线索,好川墓地受到良渚文化的强烈影响,其中就存在晚于第六段的遗存。那么,环太湖地区能不能发现晚于第六段的良渚文化?目前已有零星发现与线索,如庄桥坟、徐步桥和周家浜等地点,亦即存在良渚文化第七段。进而言之,以前并未以良渚文化最晚期遗存确定良渚文化的结束年代,良渚文化和大汶口文化、龙山文化的关系也存在调整空间。良渚文化发现70周年之际,我撰写了《良渚文化衰变研究》,阐述这一新识。

2016年“十大考古发现”评选现场评委提问

肖宇:

过程研究的基础仍然是年代学,考古学对年代把握越精细,由此展现的人类行为过程就越丰满。您是怎样认识良渚文化到马桥文化期间的族群变迁?再进一步讲,新石器时代末期至夏商这一阶段,发生在环太湖地区的文化变异、迁徙与融合,在该地区文明进程中有何种意义?

宋建:

我觉得这个问题更宜表述为,长江下游地区的前一个发展高峰良渚文化和后一个发展高峰吴越文化之间所发生的族群故事。这一阶段是文化低谷,远不如其前后那样跌宕起伏、风云变幻,但也是你来我往、生生不息。从考古学的学科立场出发,这一问题可从两个方面加以考虑。一方面是良渚文化的去向及其同钱山漾文化的关系,另一方面是钱山漾文化、广富林文化和马桥文化的来源。

良渚文化的衰落伴随着人群的骤减,良渚文化聚落与钱山漾文化聚落在数量上存在巨大反差,可谓霄壤之别,良渚人群是消失还是迁徙?可能性很多,但缺乏实证性,莫衷一是。从考古学文化的角度,良渚文化与钱山漾文化之间近于断裂性变化,当然也不乏融合。钱山漾文化在钱山漾遗址发展得最好,基本自成体系,鲜见良渚文化因素,包涵少量龙山文化因素,这些人群可能与皖南浙西山地文化及北方龙山文化有关。到了广富林文化,则包涵大量龙山文化因素,王油坊类型从苏鲁豫皖出发,经过苏北,抵达环太湖,这一迁徙路线是可以确定的,广富林文化早期以龙山人群为主,晚期则以百越人群为主。到了马桥文化,百越人群完全取代龙山人群。其后,百越人群和中原人群共同缔造吴越文化,重又形成文化发展高峰。

从族群变迁的角度,我有一个总体认知框架,即环太湖由东夷主导逐渐变为百越主导。大汶口文化、崧泽文化和良渚文化均可纳入东夷范畴,东夷内部南北交流频繁,当良渚文化衰落之际,东夷族群、百越族群均向环太湖挺进,形成了广富林文化。东夷族群逐渐又被百越族群所替代,形成马桥文化。这一阶段,东夷、百越及少量皖南浙西山地人群,在环太湖竞相角逐。

至于这一阶段在区域文明进程中的意义,可从不同角度切入,一是社会的动荡,二是族群的变迁,三是夏商文化的南拓,四是以瓷业为龙头的地域经济发展。区域互动和人群博弈的社会低谷,是一个文化积累、蓄势待发的过程,孕育和促使下一个文化发展高峰的到来。这可以同世界其他文明稍作比较:在希腊历史中,迈锡尼文明和古典时期之间有个所谓“黑暗期”,“黑暗期”对希腊古典时期文明腾飞起到了孕育作用。

2016年考察希腊迈锡尼遗址

2017年考察罗马竞技场

肖宇:

文明崩溃是学界讨论较多的议题之一,世界各大文明体系均有相应的研究,您刚才也提及了良渚文化的去向问题。那么,您是怎样思考良渚文化衰落的过程和原因?

宋建:

在具体措辞方面,我不主张使用“崩溃”或“消失”,而是良渚文化的“衰变”,以长时段的眼光观察良渚文化的衰落变化过程。关于良渚文化衰变的原因,观点颇多,诸如洪水说、战争说、瘟疫说和玉料匮乏说,不一而足,但均为假说,缺乏充分证据。那么,怎么来思考这一问题?总得寻找一个合适的考古学途径,不能陷入就事论事的泥潭。我觉得存在这样一个思考方式,一是寻找考古资料中的良渚文化衰变现象,二是寻找线索合理阐释衰变现象。

良渚古城城垣外侧有壕,壕内有废弃堆积,包括陶片、动物骨骼及人骨等,能够辨别时代的陶器均为良渚文化后期。这说明,良渚文化后期城垣上可能有人居住,并将生活废弃物委弃于城壕,良渚古城已经丧失原有的管理秩序。此外,良渚文化后期假玉的使用量增加,一方面可能是玉器资源趋于匮乏,另一方面可能是一部分不够资格使用真玉的权贵僭越社会规范,社会愈发失序。

我将维系文明发展的各类因素视为链条,链条由诸多环节相扣而成,一环套一环,这些环节包括环境、农业、玉料和信仰等,只要一个环节出了问题,链条就会断裂,社会便会开启衰变过程,我以“链环断裂”来解释良渚文化的衰变。

肖宇:

在良渚文化研究中,余杭良渚遗址群始终是讨论焦点之一,尤其是近年良渚古城、大型水利工程的发现,对于这些新发现您有何新的认识。此外,青浦福泉山遗址、武进寺墩遗址也是反映良渚社会文明程度的重要发现,请您一并谈谈。

宋建:

良渚古城的认知历程存在一个三部曲,从若干散布的遗址点,到相互关联的遗址群,再到良渚古城,在良渚遗址群阶段已经发现若干城市要素,包括祭坛、权贵墓地及高台建筑等,后来由于城垣的发现,才将其明确作为城市来看待。第一届“世界考古论坛”上,我评议良渚古城考古发现时曾指出,良渚古城的重要性不依赖于城垣,即便没有城垣的发现,良渚也是古城,因其具备了城市的基本特征,城垣的发现起到了锦上添花之作用。

我对良渚古城的总体认识,作一扼要归纳,大致有三点:其一是城市的布局与规划,良渚古城内圈城垣中有宫殿、王陵和粮仓,外圈城垣中有官署,城外有水坝,可以管理和利用水资源。这种完整而系统的城市布局必然需要精心规划设计,良渚古城不是由小到大缓慢发展而来的,而是按照特定蓝图专门建设而成的。其二是政治的等级与结构,良渚古城内外的居住者,拥有各自的政治身份与社会阶层,分为权贵阶层和平民阶层,权贵阶层又有相应的等级划分,不同等级的人共同维持着良渚古城的运转。其三是古国的观念体系,良渚文化是神权主导的古国,神权本质上是一套观念体系,这一观念体系主导下的良渚古城才能正常运转,并维系、协调与其他聚落的关系。

由于良渚古城的炫耀夺目,其他聚落则稍显黯然失色,譬如福泉山遗址、寺墩遗址,但我认为这两处遗址的重要性并未得到应有的凸显。1988年福泉山墓地发掘结束后,再未开展聚落考古工作,直至2006年良渚古城发现,开始思考像福泉山这样的较高层级聚落有没有城垣,随即开展勘探与试掘。结果没找到城垣,却新发现一处高等级权贵墓地,即吴家场墓地。一个聚落拥有多处高等级权贵墓地,这种情况目前仅见于良渚古城和福泉山遗址。寺墩遗址很可惜,破坏严重,难睹原貌,我相信其规模不亚于福泉山遗址,也应存在多处高等级权贵墓地。

2011年陪同张忠培先生考察吴家场墓地出土器物

2013年在罗马尼亚国家博物馆演讲

良渚文化前期,良渚古城一枝独秀,未有可与之比肩的聚落,到了良渚文化后期,福泉山遗址、寺墩遗址臻于繁荣,呈现多雄并立的格局。这一现象颇具启发性,良渚古城应是良渚文化前期环太湖地区共同规划、营建和拥戴的“超级城市”,良渚文化后期其他中心聚落的兴起,则反映了良渚古国体制的结构性变化,我称之为“复合型古国”。

良渚文化是公元前第三千纪中国社会发展程度最高的早期文明之一,“良渚文明”的提法为学界所接受,良渚文化着眼于考古学文化属性,良渚文明则侧重于社会发展水平。放眼世界文明史,良渚文明应占据一席之地,相较于古埃及文明、美索不达米亚文明,除了未发现成熟的文字书写系统,其他方面均各持所长、各具特色。之所以良渚古城看上去似乎稍显逊色,是因为良渚古城为土质建筑,而非石质建筑,视觉上不显宏伟,但内涵同样深邃。

肖宇:

玉器是良渚文化中较为显著的物质文化特征,在良渚社会中扮演着非常重要的角色。请谈谈您对良渚文化用玉制度的研究,您是怎么看待玉器这一文明因素在良渚文化中的作用与属性?

宋建:

玉器之于良渚文化的重要性自不待言,我从不同视角对良渚文化玉器进行观察与思考,研究目的很明确,就是要通过玉器探索良渚文化的社会结构、观念体系。

我较早涉及的问题是良渚文化用玉等级,企望通过器用情况了解良渚社会的权贵等级,这和我早年研究西周用鼎制度异曲同工。以良渚社会的发展阶段,权贵阶层内部必然存在等级差异,这种差异如何在玉器使用方面被揭示呢?在研究方法上,有个常见操作模式,先将墓葬随葬玉器情况进行梳理,再以人为标准进行等级分类,包括用玉与否、用玉品类和用玉数量,用玉者等级高于未用玉者,用玉礼器(琮钺壁)者等级高于用普通玉饰者,用玉的品类与数量多者等级更高。这种方法实际上是对良渚社会所有成员进行等级区分,很多学者,包括我自己,都曾采用这种分类方式。后来,我察觉这样研究存在缺陷:首先,只有权贵阶层才有等级差异,平民阶层无所谓等级区别,要先把平民墓葬从研究中剔除;其次,不是所有的玉器都能反映等级,周代主要是鼎和簋,良渚社会中琮和壁虽很重要,但在区分等级方面指示意义不大,因为未发现其是否随葬与随葬数量有规律可循,而权杖、玉钺和冠徽对等级身份有较强指示性。通过研究,我发现用玉制度在良渚古城中执行严格,在其他地区则不甚规范,良渚文化前期用玉比较规范,后期用玉规范松弛。广而言之,任何一套社会规范的执行程度,都会因地域、时间的区别而异,古今皆然。

2003年观察研究良渚琮王

玉器可以视作良渚社会的文明要素之一,一方面玉器是生产力的体现,从玉料开采到玉器加工有赖于人力与技术,玉器的生产、流通还需要严格的社会管理;另一方面玉器是礼制的载体,礼制就是制度与规范,既用以规范权贵之间的关系,也用以规范权贵和神灵的关系,从中还可衍生出规范聚落之间的关系。

玉器在良渚社会中存在两大属性,一是政治和社会结构属性,二是观念体系属性,同属上层建筑的范畴。在聚落考古研究中,聚落面积是确定聚落层级的重要指标,其实践基础在于区域系统调查。但是,环太湖地区史前遗址尚未开展大规模区域系统调查。此外,水网地带由于独特的生存环境和聚居方式,能否有效确定遗址分布范围,也有待验证。这一情况促使我另辟蹊径,探寻一套以玉器分析良渚聚落层级的研究方法。良渚社会的运作以神权为主导,玉琮是神权的物化,玉琮的拥有方式与聚落层级密切相关。那么,依据聚落拥有玉琮的方式,可将聚落分为四个等级,依次为:持续性拥有玉琮的聚落、间断性拥有玉琮的聚落、短暂性拥有玉琮的聚落、不拥有玉琮的聚落,这就是玉器与聚落层级的关系。高城墩M8是这个墓地年代最晚的随葬玉琮的墓葬,玉琮被人为打碎,十分罕见,暗示其代表的权贵群体掌控神权的终结,这是玉器与聚落变迁的关系。玉钺是统治权的象征,一般也表示军权。良渚文化前期权贵墓葬只随葬一件玉钺,已成规范,无有例外,良渚文化后期不少权贵墓葬拥有数件玉钺,甚至多达五、六件,军权在良渚文化后期权力系统中的分量大为增加,亦即世俗权力得以提升,这是玉器同权力结构的关系。

近年,我着力于良渚社会意识形态研究,对其思考发轫于我的硕士学位论文,真正系统阐述这一问题则是最近十年间。首先是对良渚文化神灵崇拜渊源的探索,通过河姆渡遗址冠冕刻划纹饰的重新识读,为良渚文化“鸟辅于主神两侧”找到了图像与观念的源头。其次是对良渚文化主神的讨论,良渚文化有一套神袛体系,主神为人虎复合,虎神由张陵山M4兽神分化而来,人形神跽于虎神之后,不同于骑在虎背上的一般认识,商周时期甲骨文和金文的“祝”字之形与良渚主神形似、义相关。再次是辨识出良渚文化太阳神,良渚文化观念体系在一千年间不可能一成不变,即便主体不变,也应存在些许“波澜”,太阳神的发现便是一例,主神的载体主要是玉琮,而太阳神的载体是玉璧,太阳神出现可能是良渚文化一次失败的“观念变革”。2018年10月23日,在成都召开的“第二届中国考古学大会”上,我以《浙江余姚百亩山玉璧图符与良渚文化太阳神》为题发表了这一认识。