文/庄晋财(江苏大学教授 博导,广西特聘专家,镇江市政协委员)

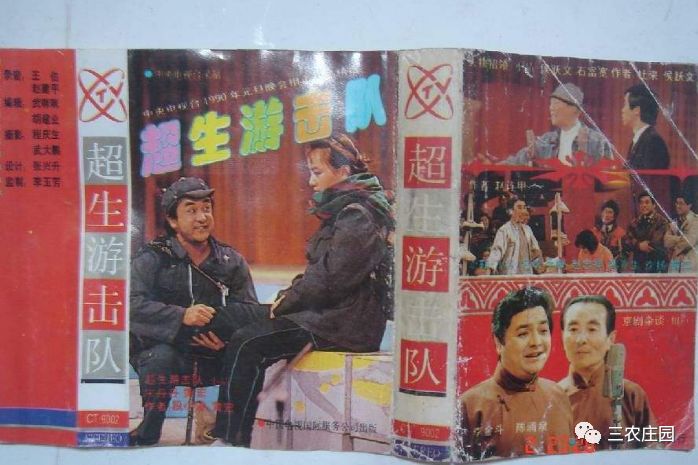

我们这代人可能没有意料到,人口不足会成为社会关注的焦点,因为在我们的记忆中,中国最不缺的就是人。我们的父辈尽管生活极其艰苦,但似乎笃定只要把小孩生出来,生活就一定能够改善,“人多力量大,只要有了人,一切人间奇迹都能创造出来”这句话,成为他们不怕多生小孩的生活信条!但是,那个年代的城市化水平极低,父辈们在传统农耕文明下对一亩三分地的坚守,无论如何是没有能力让拥挤在一间小屋里的众多小孩获得温饱的。为了民生,政府一方面通过实施计划生育政策以限制人口增长,另一方面通过打开城乡藩篱,加速城市化进程。据称,在计划生育作为基本国策之后的几十年里,“只生一个孩子”的政策让中国少生了将近三亿人!与此同时,政府还通过鼓励农村富余劳动力进城务工,使农村家庭的工资性收入大幅度增长。因此,儿时的我早已知道,自己长大之后是不可能像父母那样生那么多小孩的,公众宣传里也理所当然地把多生小孩看作是一种落后的价值观!大家一定记得1990年春节联欢晚会,黄宏与宋丹丹因表演小品《超生游击队》而名声鹊起,小品讲述的就是一个农村家庭在重男轻女的思想观念下,如何不顾生活的颠沛流离,硬是从“海南岛”生到“吐鲁番”,从“少林寺”生到“北戴河”。小品直接把生小孩跟贫困联系在一起,是为了提高人们对“要想富,少生孩子多种树”的认知!它能够家喻户晓,从侧面说明一方面人们对国家计划生育政策的认可,另一方面老百姓对富裕生活的向往。结果必然是超生游击队员逐渐减少,进城务工大军逐年扩编。

然而,许多研究发现,支撑中国经济高速增长的,正是我们这一代人的英雄母亲所生就的一大帮孩子!这一代有着众多兄弟姐妹的人组成浩浩荡荡的农民工大军,进入到城市的各个角落,拿着相对低廉的报酬,用自己的勤劳与汗水在城里建起一座座高楼,充实着工厂生产流水线上的一个个岗位,才创造了中国经济增长的奇迹。这就是经济学家所称的“人口红利”。但在经历了30多年以缩小规模为特征的“人口再生产”之后,我们这代人渐渐老去,不能坚守在高楼工地,也不断从工厂生产流水线的岗位上撤出,人们才发现,经济发展所需要的人成了稀缺资源,人口红利在逐渐消失!经济学家和社会学家的呼吁终于得到了回应,2013年11月15日,中国告别“只生一个孩子”的政策,开始允许“单独二孩”,即一方为独生子女的夫妇,允许生育二孩。之所以如此谨慎地放开生育,是因为担心一旦放开会有大量小孩呱呱坠地。可出人意料的是,在“单独二孩”政策实施的2年多时间里,原本预计符合条件的1100万对家庭至少每年有200万左右的单独二孩到来,实际申请者却不足两成。政府在“单独二孩”政策遇冷之后宣布,从2016年1月1日起实施“全面二孩政策”。时至今日,“全面二孩政策”实施已经超过两年,但目前中国1.7%左右的人口出生率仍然低于世界2.1%的平均水平,能生小孩的适龄青年不愿生小孩,已经成为一个严峻的社会问题!许多地方

开始出现严重的企业用工困难,使用着各种办法吸引人口流入,于是在区域之间正在上演着各种抢人大战。

抢人终究不能解决问题,因为在人口总量不变的情况下,一个地区人口的流入必定伴随着另一个地区的人口流出,最终的解决办法,还是要回到适龄青年愿意生小孩的轨道上来。那么,在传统的农耕社会里人们为啥愿意生那么多的小孩呢?我们认为,除了技术上(没有避孕条件)的原因外,最主要的就是因为对子女寄予了维护资源占有和养老的预期。农耕社会以农业为主,一方面受自然因素影响,土地的肥瘦,用水的丰欠,都直接影响到收成,而这些对农业收成影响极大的要素,产权边界却不明晰,因此赋予了“占有”以特殊的意义。而且,农业生产的特点,不容易计量每一个家庭成员的贡献,因而收入的获取基本上是以家庭为单位的,为了占有资源获取收益,家庭之间的力量对比就显得十分重要。我念中学的时候,每年暑假都要回家参加“双抢”劳动,只要遇到天旱,晚上就得去守水,否则收完早稻就没法插晚稻。守水守什么?就是将产权不明晰的沟渠水资源,通过占有的方式变成产权明晰的私有资源。水在沟渠里是共有产权,但只要流入自家稻田里就变成私有产权。因此,谁能够把沟渠里的水引入自家的稻田,就能使共有产权变成私有产权而为自己提供收入的可能,因为没有人会霸道到把你家田里的水排入他家田地里,这在农村是违反道义的。那么,将沟渠里共有产权的水变成自己稻田里私有产权的水依靠的是什么呢?在乡村治理缺乏足够权威的情况下,最能实现秩序化的其实就是家庭力量的对比。我清楚地记得,那时候的农村经常有一家兄弟齐出动,扛着锄头立田头的守水情形。在争夺水资源的博弈中,显然是没有男丁的农村家庭最吃亏,而男丁多的家庭占便宜。

影响农业收入的另一方面因素,是劳动者的体力。中国农业技术自汉唐以来,其实进步不是太大,直至上世纪八、九十年代,畜力和曲辕犁仍然是传统农耕的主要动力及工具。因此可以说,这一时期的农业收成,与农业技术没有太大关系,而与劳动者的体力却关系密切,需要的是劳动者吃苦耐劳的精神。但是,人的体力与人的年龄是负相关关系的,随着年龄的增长,体力自然会衰退,并总有

衰竭的

一天。因此,每一个农村人都要考虑,当自己的体力衰竭时,由谁来养活自己?传统农村社会,原子式的家庭没有办法形成完善的社会保障,家庭养老是主要的养老方式,因此生育儿女自然就成为一种养老的预先投资,没有儿女的农村家庭,年老之后的生活就可能变得十分凄凉。

小时候在稻田守水的经历,以及亲眼所见的农村无子女老人的生活窘况,让我十分理解为什么农村家庭对子女有特殊的渴望,为什么为了生个男孩,可以不惜四处流浪变成“超生游击队”。然而,随着城市化进程的推进,这种强烈的生育意愿正在逐渐弱化,许多适龄青年对生育孩子变得十分谨慎,这是为什么呢?有人认为是如今的生育养育成本太高,有人认为是如今没有养儿防老的预期,这些看法自然有其道理,但仔细想起来又不尽然。比如说到养育成本,如今的家庭无论如何也不会比我们这代人出生的年代生活水平差,那时的父母可以忍受一家八九口人挤在一个小屋里,就像我家,即便住在茅草屋里,仍然觉得六兄妹的热热闹闹是一件快乐的事情。我觉得有一个现象应该引起人们的注意,那就是在如今许多80,90后的适龄青年不愿意多生小孩的同时,60,70后接近甚至超出五十岁那一代不是那么适龄的人群中,却有为数不少的人极力通过各种办法在国家放开二孩政策后生育了二孩,以弥补当年因为政策限制,没有勇气成为“超生游击队员”的遗憾。于是如今社会上出现这样一个奇特的家庭群体:父母均已年过半百,大的孩子可能早已经大学毕业或者独立成家,小的孩子却刚刚出世,兄弟姐妹相差近20岁!我好奇的是,60,70后的这代人,与80,90后的下一代,现在面临着同样的社会环境与条件,在生育意愿上为什么出现这么大的反差呢?这显然不能用生育成本或者养老预期来解释,最有可能的原因,就是生儿育女的价值观差异。

观念有一种神奇的力量,它是在人们长期的生活和生产实践当中形成,是经过长期沉淀才得以保留下来的对事物的认识。因此,观念一旦形成,就会变成一种力量,要改变它并非易事。难怪人们常说,改变观念最难,改变观念也获益最大。我们60、70年代出生的这一代人,一方面熟知农耕社会的生存法则,另一方面受到来自农耕社会父母的熏陶。因此在观念上与农耕社会的距离最近。我们这一代人不管进入城市还是留在农村,如果遵纪守法,一般都只有一个孩子(中西部地区的农村一般有两个小孩),但是,即便在国家法律非常严苛的约束之下,也还是会出现类似“超生游击队”一样的故事。在国家放开二孩政策后,我们这代人的大多数早已过了适合的生育年龄,但内心仍有强烈的生育冲动,只是对大多数人来说,既可能在生理方面,也可能在心理方面,还可能在经济能力方面,超出了自己掌控的范围,心有余而力不足,

只能成为二孩政策的旁观者。当然也有极少数仍然选择试一把的勇者,其勇气就如当年的“超生游击队员”。

然而,对于80,90年代出生的人来说,一方面,他们来到这个世界看到的就不是农耕文明。他们的父母大多数都有进城的经历,或是打工,或是考学留城,他们所接触的文化是城市工业文明。在城市工业文明里,要素的产权边界是清晰的,社会治理相对来说是完善的,人们不需要通过以家族成员捆绑的力量去占有共有资源来实现自己的收益,相反,家庭成员过多会直接影响到自己的生活福利,这就是人们普遍说的养儿育女成本。另一方面,尽管他们大多数人仍然具有农村人的(户籍)身份

,但农村已经不是他们生存的主要空间。收入主要来源不在农村,生活空间主要不在农村,因此,村庄作为一个外在环境,能够给他们带来的压力是极小的。在农耕文明中,村落除了是生产的空间,还是生活的空间,村落里每一个人的行为,都直接受制于村落这个聚合体。比如,在“多子多福”的观念下,村子里一个人如果选择不生小孩,舆论就会将其淹没,因为在相同的村落空间中,大家低头不见抬头见!但是,自从允许城乡劳动力流动以来,农村青壮年劳动力的活动空间完全突破了村落的限制,村落的舆论对村民行为的影响不断弱化,因为一个人如果不想活在村落的不利舆论环境中,他就可以选择离开。随着村落居民交往频率的降低,就很难形成舆论的压力,因此,他们完全有可能冲出中国传统农耕文明中对生儿育女观念的束缚。在市场经济的冲击下,马克思所说的“拜物教”却在起着积极的影响作用。商品经济强调“私与己”,正如马克思说的,在市场上买卖双方都“只顾自己”,这种“己”的认知经过长期的沉淀之后,就形成为一种观念,即便在生育问题上,也要优先考虑是否会影响到自己的生活,即考虑生育的“机会成本”,只要考虑成本问题,自然就会降低生育意愿。