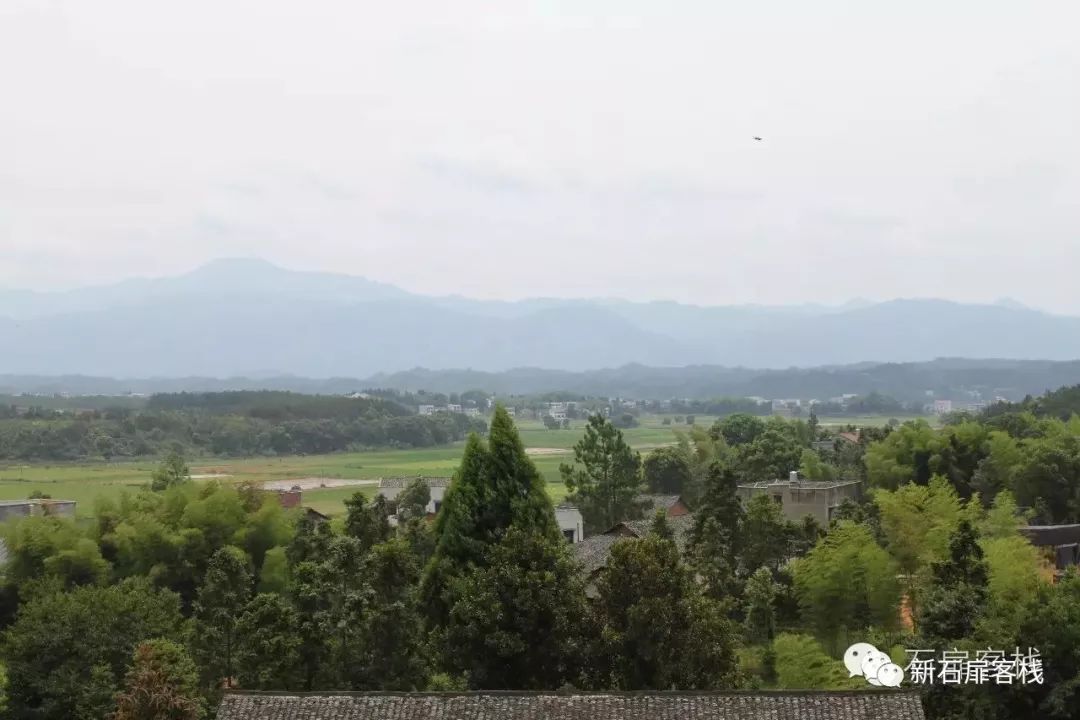

(蹉跎坡远眺石柱峰,下方即祖宅屋脊,摄于2009年夏)

小时中秋夜,母亲常备的食品是:自留地里的花生、后山橘园的橘子和供销社买来的月饼。

橘子多是早熟的宫川,后山本来有二十株温州蜜柑,都是宫川,是母亲从娘家的塘泉果园带来的苗子。

这个品种我最爱吃,挂在枝头刚泛黄,翻转一看肚脐已经凹进去了,再轻轻一捏即知是否熟了。我的口味喜欢酸甜适度,完全熟透了的橘子反倒没那么好吃了。

责任制后,父亲把整个后山全部开辟成橘园,手植约七百株橘子树,有宫川也有晚熟的尾张,高峰时年产近万斤柑橘。

1991年湖南冰灾后,橘园荡然无存,后改为遍植油茶树的茶园。2009年因修高速拆迁后,橘园变成蹉跎坡家族的墓园,静静偃卧在岳汝高速西侧,正对祖山石柱峰。

一生都在格物致知的父亲留下的这块和大自然打交道的试验田,就这么成为我们一年一度清明回乡扫墓的目的地。这里也将是我人生的终点。

(2017年清明,我们五姐弟在蹉跎坡墓园留影)

中秋的必备佳肴是月饼。

月饼有两样,广式和苏式。无论大人小孩,普遍都喜欢吃其中一种油纸包装的酥饼,香得要命,一碰就簌簌往下掉末。

大家都是小心翼翼地揭开油纸后,不拿出来,连纸托在掌心里吃,吃完再一仰头,把油纸里的末末抖进嘴里,生怕浪费一点点。

剩下来的这张油纸,通常不会轻易扔掉。我们会叠成小船,放在门前小渠里玩。油纸不透水,比普通纸叠的要耐玩得多。

我对后来互联网上深恶痛疾的五仁月饼毫无印象,可见记忆是带有强烈地域特色的。