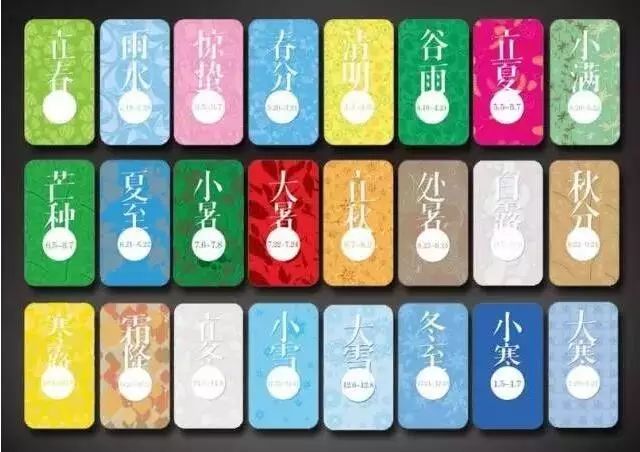

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

每月两节不变更,最多相差一两天,

上半年来六、廿一,下半年来八、廿三。

——《二十四节气歌》

日前,“二十四节气”成功列入了联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,让中国人又一次扬眉吐气。

中国古人将太阳周年运动轨迹划分为

24

等份,每一等份为一个“节气”,统称“二十四节气”。它将天文、物候、农事、民俗完美结合,指导着传统农业生产和日常生活。“二十四节气”无愧为东方人智慧的结晶。你知道吗?在国际气象界,这一时间认知体系甚至被誉为“

中国的第五大发明

”。

在漫长的历史中,文人墨客以诗歌记载了“二十四节气”的秘密。背完《二十四节气歌》,让我们一起来了解更多吧!

京中正月七日立春

/ 唐 罗隐

一二三四五六七,万木生芽是今日。

远天归雁拂云飞,近水游鱼迸冰出。

2月4日前后,立春亦称“打春”“咬春”,又叫“报春”,“立”是“开始”的意思。立春三候:一候东风解冻,二候蜇虫始振,三候鱼陟负冰。说的是东风送暖,大地开始解冻。立春五日后,蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒,再过五日,河里的冰开始溶化,鱼开始到水面上游动,此时水面上还有没完全溶解的碎冰片,如同被鱼负着一般浮在水面。

春雨

/ 唐 李商隐

怅卧新春白袷衣,白门寥落意多违。

红楼隔雨相望冷,珠箔飘灯独自归。

远路应悲春晼晚,残宵犹得梦依稀。

玉珰缄札何由达,万里云罗一雁飞。

2月18日到20日。降雨开始,雨量渐增。雨水三候:一候獭祭鱼,二候鸿雁来,三候草木萌劝。此时,水獭开始捕鱼了,将鱼摆在岸边如同先祭后食的样子;五天过后,大雁开始从南方飞回北方;再过五天,在“润物细无声”的春雨中,草木随地中阳气的上腾而开始抽出嫩芽。

观田家

/ 唐 韦应物

微雨众卉新,一雷惊蛰始。

田家几日闲,耕种从此起。

丁壮俱在野,场圃亦就理。

归来景常晏,饮犊西涧水。

饥劬不自苦,膏泽且为喜。

仓禀无宿储,徭役犹未已。

方惭不耕者,禄食出闾里。

3月5日、6日。这时天气转暖,渐有春雷,动物入冬藏伏土中,不饮不食,称为“蛰”,而“惊蛰”即上天以打雷惊醒蛰居动物的日子。惊蛰三候:一候桃始华,二候仓庚(黄鹂)鸣,三候鹰化为鸠。描述的是桃花红、李花白,黄莺鸣叫、燕飞来的时节。

春分

/ 五代 徐铉

仲春初四日,春色正中分。

绿野徘徊月,晴天断续云。

燕飞犹个个,花落已纷纷。

思妇高楼晚,歌声不可闻。

3月20日左右。一场春雨一场暖,春雨过后忙耕田。春分三候:一候元鸟至,二候雷乃发声,三候始电。春分日后,燕子便从南方飞来了,下雨时天空便要打雷并发出闪电。

清明

/ 唐 杜牧

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

4月5日前后。清明一到,气温升高。约从唐代开始,人们在清明扫墓的同时,也伴之以踏青游乐的活动。清明三候:一候桐始华,二候田鼠化为鹌,三候虹始见。意思是在这个时节先是白桐花开放,接着喜阴的田鼠不见了,全回到了地下的洞中,雨后的天空可以见到彩虹了。

浣溪沙

/ 元 仇远

红紫妆林绿满地,游丝飞絮两依依。

正当谷雨弄晴时。

射鸭阑干苍藓滑,画眉小槛晚花迟。

一年弹指又春归。

4月20日前后,播种移苗、埯瓜点豆的最佳时节。谷雨是春季最后一个节气,谷雨的到来意味着寒潮天气基本结束。谷雨三候:一候萍始生,二候呜鸠拂其羽,三候为戴任降于桑。说谷雨后降雨量增多,浮萍开始生长,接着布谷鸟便开始提醒人们播种了,然后是桑树上开始见到戴胜鸟。

立夏

/ 宋 陆游

赤帜插城扉,东君整驾归。

泥新巢燕闹,花尽蜜蜂稀。

槐柳阴初密,帘栊暑尚微。

日斜汤沐罢,熟练试单衣。

5月5日或6日。立夏时节,万物茂盛,雷雨增多。即将告别春天,是夏日天的开始。立夏三候:一候蝼蝈鸣,二候蚯蚓出,三候王瓜生。即说这一节气中首先可听到蝼蛄在田间的呜叫声(一说是蛙声),接着大地上便可看到蚯蚓掘土,然后王瓜的蔓藤开始快速攀爬生长。

归田园四时乐春夏二首·其二

/ 宋 欧阳修

南风原头吹百草,草木丛深茅舍小。

麦穗初齐稚子娇,桑叶正肥蚕食饱。

老翁但喜岁年熟,饷妇安知时节好。

野堂梨密啼晚莺,海石榴红啭山鸟。

田家此乐知者谁,我独知之归不早。

乞身当及强健时,顾我蹉跎已衰老。

5月20日到22日。此时,全国北方地区夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满,但还未成熟,只是小满,还未大满。小满三候:一候苦菜秀,二候靡草死,三候麦秋至。是说小满节气中,苦菜已经枝叶繁茂,而喜阴的一些枝条细软的草类在强烈的阳光下开始枯死,此时麦子开始成熟。

时雨

/ 宋 陆游

时雨及芒种,四野皆插秧。

家家麦饭美,处处菱歌长。

老我成惰农,永日付竹床。

衰发短不栉,爱此一雨凉。

庭木集奇声,架藤发幽香。

莺衣湿不去,劝我持一觞。

即今幸无事,际海皆农桑;

野老固不穷,击壤歌虞唐。

6月6日前后,“芒种”二字谐音,表明一切作物都在“忙着播种”了。此时中国长江中下游地区将进入多雨的黄梅时节。芒种三候:一候螳螂生,二候鹏始鸣,三候反舌无声。在这一节气中,螳螂在去年深秋产的卵因感受到阴气初生而破壳生出小螳螂;喜阴的伯劳鸟开始在枝头出现鸣叫;与此相反,能够学习其他鸟鸣叫的反舌鸟,却因感应到了阴气的出现而停止了鸣叫。

和梦得夏至忆苏州呈卢宾客

/ 唐 白居易

忆在苏州日,常谙夏至筳。

粽香筒竹嫩,炙脆子鹅鲜。

水国多台榭,吴风尚管弦。

每家皆有酒,无处不过船。

交印君相次,褰帷我在前。

此乡俱老矣,东望共依然。

洛下麦秋月,江南梅雨天。

齐云楼上事,已上十三年。

6月21日或22日,这一天北半球得到的阳光最多,比南半球多了将近一倍。夏至三候:一候鹿角解,二候蝉始鸣,三候半夏生。糜与鹿虽属同科,但古人认为,二者一属阴一属阳。鹿的角朝前生,所以属阳。夏至日阴气生而阳气始衰,所以阳性的鹿角便丌始脱落。雄性的知了在夏至后因感阴气之生便鼓翼而鸣;半夏是一种喜阴的药草,因在仲夏的沼泽地或水田中出生所以得名。由此可见,在炎热的仲夏,一些喜阴的生物开始出现,而阳性的生物却开始衰退了。

夏夜追凉

/ 宋 杨万里

夜热依然午热同,开门小立月明中。

竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风。

7月7日前后。小暑为小热,还不十分热。农作物都进入了茁壮成长阶段。小暑的标志:出梅、入伏。小暑三候:一候温风至,二候蟋蟀居宇,三候鹰始鸷。小暑时节,大地上不再有一丝凉风,所有风都带着热浪;由于炎热,蟋蟀也离开了田野,到庭院的墙角下以避暑热;老鹰也因地面气温太高而在清凉的高空中飞翔。

大热

/ 宋 戴复古

天地一大窑,阳炭烹六月。

万物此陶熔,人何怨炎热。

君看百谷秋,亦是暑中结。

田水沸如汤,背汗湿如泼。

农夫方夏耘,安坐吾敢食?

7月23日前后。“小暑大暑,上蒸下煮”,大暑节气正值“三伏天”里的“中伏”前后,是一年中最热的时期。大暑三候:一候腐草为萤,二候土润溽暑,三候大雨时行。世上萤火虫约有二千多种,分水生与陆生两种,陆生的萤火虫产卵于枯草上,大暑时,萤火虫卵化而出,所以古人认为萤火虫是腐草变成的。大暑时节,天气开始变得闷热,土地也很潮湿;时常有大雷雨会出现。

立秋前一日览镜

/ 唐 李益

万事销身外,生涯在镜中。

唯将满鬓雪,明日对秋风。

8月7日或8日。暑去凉来,到了立秋,梧桐树开始落叶,因此有“落叶知秋”的成语。“秋”字由禾与火字组成,是禾谷成熟的意思。立秋三候:一候凉风至,二候白露生,三候寒蝉鸣。是说立秋过后,刮风时人们会感觉到凉爽,此时的风已不同于暑天中的热风;接着,大地上早晨会有雾气产生,并且秋天感阴而鸣的寒蝉也开始鸣叫。

早秋曲江感怀

/ 唐 白居易

离离暑云散,袅袅凉风起。

池上秋又来,荷花半成子。

朱颜易销歇,白日无穷已。

人寿不如山,年光忽于水。

青芜与红蓼,岁岁秋相似。

去岁此悲秋,今秋复来此。

8月23日前后。处暑的“处”指“终止”,是“夏天暑热正式终止”。处暑三候:一候鹰乃祭鸟,二候天地始肃,三候禾乃登。此节气中,老鹰开始大量捕猎鸟类;天地间万物开始凋零;“禾乃登”的“禾”指的是黍、稷、稻、粱类农作物的总称,“登”即成熟的意思。

月夜忆舍弟

/ 唐 杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

9月8日前后。天气渐转凉,会在清晨时分发现地面和叶子上有许多露珠,这是因夜晚水汽凝结在上面,故名。白露三候:一候鸿雁来,二候元鸟归,三候群鸟养羞。说此节气鸿雁与燕子等候鸟南飞避寒,百鸟开始贮存干果粮食以备过冬。

秋词二首·其一

/ 唐 刘禹锡

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

9月22日到24日。秋分的“分”为“半”之意,意味正式进入秋季。秋分日,日光直射点又回到赤道,形成昼夜等长。秋分三候:一候雷始收声,二候蛰虫坯户,三候水始涸。古人认为雷是因为阳气盛而发声,秋分后阴气开始旺盛,所以不再打雷了。

月夜梧桐叶上见寒露

/ 唐 戴察

萧疏桐叶上,月白露初团。

滴沥清光满,荧煌素彩寒。

风摇愁玉坠,枝动惜珠干。

气冷疑秋晚,声微觉夜阑。

10月8日前后。寒露的意思是气温比白露时更低,地面的露水更冷,快要凝结成霜了。寒露是气候从凉爽到寒冷的过渡,隐约要听到冬季的脚步声。寒露三候:一候鸿雁来宾,二候雀人大水为蛤,三候菊有黄华。此节气中,鸿雁排成一字或人字形的队列大举南迁;深秋天寒,雀鸟都不见了,古人看到海边突然出现很多蛤蜊,并且贝壳的条纹及颜色与雀鸟很相似,所以便以为是雀鸟变成的;“菊始黄华”是说在此时菊花已普遍开放。

村夜

/ 唐 白居易

霜草苍苍虫切切,村南村北行人绝。

独出前门望野田,月明荞麦花如雪。

10月23日前后。霜降节气含有天气渐冷、初霜出现的意思,是秋季的最后一个节气,也意味着冬天的开始。霜降三候:一候豺乃祭兽,二候草木黄落,三候蜇虫咸俯。此节气中豺狼将捕获的猎物先陈列后再食用。大地上的树叶枯黄掉落,蜇虫也全在洞中不动不食,垂下头来进入冬眠状态中。

今年立冬后菊方盛开小饮

/ 宋 陆游

胡床移就菊花畦,饮具酸寒手自携。

野实似丹仍似漆,村醪如蜜复如齑。

传芳那解烹羊脚,破戒犹惭擘蟹脐。

一醉又驱黄犊出,冬晴正要饱耕犁。

11月7日前后。立,建始也,表示冬季自此开始。冬是终了的意思,有农作物收割后要收藏起来的含意。立冬是冬季的开始。立冬三候:一候水始冰,二候地始冻,三候雉入大水为蜃。此节气水已经能结成冰,土地也开始冻结。雉即指野鸡一类的大鸟,蜃为大蛤,立冬后,野鸡一类的大鸟便不多见了,而海边却可以看到外壳与野鸡的线条及颜色相似的大蛤。所以古人认为雉到立冬后便变成大蛤了。

小雪

/ 唐 戴叔伦

花雪随风不厌看,更多还肯失林峦。

愁人正在书窗下,一片飞来一片寒。

11月22日前后。气温下降,逐渐降到0℃以下,但大地尚未过于寒冷,虽开始降雪,但雪量不大,故称小雪。小雪三候:一候虹藏不见,二候天气上升地气下降,三候闭塞而成冬。指由于天空中的阳气上升,地中的阴气下降,导致天地不通、阴阳不交,所以万物失去生机,天地闭塞而转入严寒的冬天。

问刘十九

/ 唐 白居易

绿蚁新醅酒,红泥小火炉。

晚来天欲雨,能饮一杯无?

12月7日前后。大雪的意思是天气更冷,降雪的可能性比小雪时更大了,并不指降雪量一定很大。大雪三候:一候鹖鴠不鸣,二候虎始交,三候荔挺出。这是说此时因天气寒冷,寒号鸟也不再鸣叫了。由于此时是阴气最盛时期,正所谓盛极而衰,阳气已有所萌动,所以老虎开始有求偶行为;“荔挺”为兰草的一种,也感到阳气的萌动而抽出新芽。

负冬日

/ 唐 白居易

杲杲冬日出,照我屋南隅。

负暄闭目坐,和气生肌肤。

初似饮醇醪,又如蛰者苏。

外融百骸畅,中适一念无。

旷然忘所在,心与虚空俱。

12月22日前后。它是二十四节气中最早制订出的一个。古人认为自冬至起,白昼一天比一天长,阳气回升,天地阳气开始兴做渐强,代表下一个循环开始,是大吉之日。冬至又被称为“小年”。冬至三候:一候蚯蚓结,二候麋角解,三候水泉动。传说蚯蚓是阴曲阳伸的生物,此时阳气虽已生长,但阴气仍然十分强盛,土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体;糜与鹿同科,却阴阳不同,古人认为糜的角朝后生,所以为阴,而冬至一阳生,糜感阴气渐退而解角;由于阳气初生,所以此时山中的泉水可以流动并且温热。

小寒

/ 唐 元稹

小寒连大吕,欢鹊垒新巢。

拾食寻河曲,衔紫绕树梢。

霜鹰近北首,雊雉隐丛茅。

莫怪严凝切,春冬正月交。

1月5日前后。对于中国而言,小寒标志着开始进入一年中最寒冷的日子。小寒三候:一候雁北乡,二候鹊始巢,三候雉始雊。古人认为候鸟中大雁是顺阴阳而迁移,此时阳气已动,所以大雁开始向北迁移。此时北方到处可见到喜鹊,并且感觉到阳气而开始筑巢。“雉鸲”的“鸲”为鸣叫的意思,雉在接近四九时会感阳气的生长而鸣叫。

苦寒吟

/ 唐 孟郊

天色寒春苍,北风叫枯桑。

厚冰无裂文,短日有冷光。

敲石不得火,壮阴正寺阳。

调苦竟何言,冻吟成此章。

1月20日前后。这时寒潮南下频繁,是中国部分地区一年中的最冷时期,风大,低温,地面积雪不化,呈现出冰天雪地、天寒地冻的严寒景象。大寒三候:一候鸡乳,二候征鸟厉疾,三候水泽腹坚。就是说到大寒节气便可以孵小鸡了,而鹰隼之类的征鸟,却正处于捕食能力极强的状态中,盘旋于空中到处寻找食物,以补充身体的能量抵御严寒。在一年的最后五天内,水域中的冰一直冻到水中央,且最结实、最厚。

看到这里,你是不是对节气又有了一番新的认识呢?

图|林帝浣(微博@小林-数码生存)

资料来源|网络综合

本文由青年文摘小编整理

转载请注明作者及出处