在

线收听

本节目,请点击文章底部左下角

↓↓↓

阅读原文

说起历史上的大航海家,我们往往想到的是哥伦布、达·伽马、麦哲伦这些在西方大航海时代留下浓墨重彩的名字,尤其是1492年率领西班牙船队远航,并抵达了美洲的哥伦布,更是为人所熟知。其实,早于哥伦布出航八十多年,中国就出现了一位率领船队劈波斩浪的大航海家。他,就是郑和。

那么,郑和为何会被明成祖朱棣看重,领航出海?郑和七下西洋的动机是什么?当时船队中最大的宝船有多大?船队人员又达到了怎样惊人的数字?郑和船队肩负着怎样的政治和贸易使命?七下西洋的辉煌过后,中国为何在大航海时代没落了呢?本期档案揭秘,李涵为您讲述:七下西洋的辉煌与大航海时代的没落。

郑和,原姓马, 1371生于当时尚被元朝残余势力控制的云南。1381年,明朝平定云南,十岁的马和被明军副统帅蓝玉掠到南京,净身成了一名太监。

14

岁那年

马

和来到北平

明太祖朱元璋第四子燕王朱棣的王府

。

朱棣

见马和聪明、伶俐,便把郑和留在身边,成为亲信。

1398

年,朱元璋病逝。次年,燕王朱棣发动“靖难之役”,在战争中,年轻力壮的郑和追随朱棣作战,数次立功,逐渐成为一位“有智略,知兵习战”的将领。

朱棣登基后,在南京御书“郑”字赐马和郑

姓

,以表彰他的战功,

并升任内官监太监,官居正四品,成为皇宫最有权势的几大太监之一。因他小名“三保”,所以民间习惯称作“三保太监”,后来又讹写为“三宝太监”。

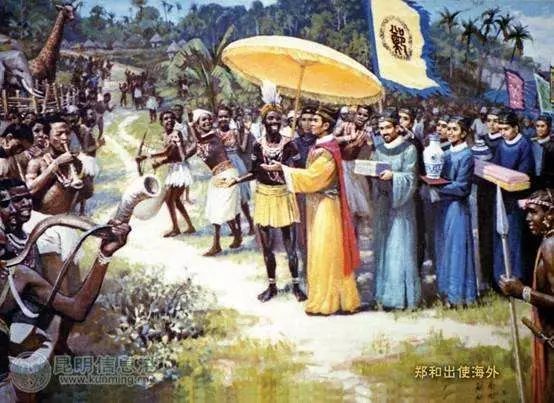

从1405年到1433年的28年间,郑和奉命率领船队七次远航,所到国家大多在今印度洋海域,明朝时将这一带海域称为“西洋”,所以民间有“三保太监下西洋”的说法。郑和七次率船队出使,往返时间短者一年,长者两年有余,最远甚至到达了非洲东岸,并访问了亚非沿海30多个国家和地区。这样的长时间长距离航海,在当时是很少见的。船队所到各国多对使团持友好态度,除接受明朝的诏书、礼物并回赠礼品外,还往往遣使者随船到明朝访问。

永乐二十二年,明成祖命郑和第六次出海,归来时成祖已经去世,其子朱高炽继位,是为明仁宗。仁宗对其父北击蒙古、南拓西洋的事业不感兴趣,但对郑和依然信任,并委以重任。仁宗去世后,继位的明宣宗追慕成祖的事业,于宣德五年(1430)岁末命郑和再次统率船队前往西洋各国。此时,郑和已经是一位花甲老人。从永乐三年到宣德五年,郑和把大部分的精力都投入了航海事业,为此付出了很大的心血。

这次出航前,也许是因为预感余生无几,郑和在刘家港留下了《通番事迹记》碑刻,到福建后,又在长乐立有《天妃灵应之记》碑,分别记述了自己六次通使西洋的情况。宣德六年(1431)十二月九日,郑和的船队从福建起锚出海,周历了十七国,于宣德八年(1433)六月二十一日驶返刘家港。然而,郑和并没能看到祖国的土地,他于归国途中在古里(今印度的科泽科德)病逝,享年六十三岁。船队回国后,明宣宗得知郑和去世的消息,下诏赐葬于南京牛首山南麓,以此表达对郑和功绩的肯定和纪念。

宝船模型

从十一世纪开始,中国航海术的发展无疑是亚洲历史上最重要的奇观之一。福建、浙江和广东诸大港口的商务在当时远远领先于欧洲国家。从两宋到明初长达四个半世纪的大规模远航时代,中国曾经是最强大的海上国家。

两宋时期,中国商船就往返于印度洋。蒙元时期,被蒙古化的伊斯兰世界与中国的海上贸易得到了更大的发展,通商国家由不足60个发展到140多个,中国海船成为了阿拉伯海的常客。在明初,中国造船技术就已自成体系。

郑和之前,中国人的海上足迹已经遍及整个印度洋。经过几百年的积累和发展,历史已经为郑和下西洋准备好了足够的技术、经验和人才,足以成就其庞大的船队。

郑和船队中最为庞大的宝船,尺寸有多大呢?因为没有实物流传下来,无法确知,不过根据《明史》记载,郑和宝船“修四十四丈,广十八丈者六十二。”按照明代营造尺折算,宝船的长度有136米,宽约56米,比一个足球场还大;装备有16-20橹,排水量超过8000吨,这甚至极有可能是当时世界第一艘万吨巨轮。当然,对于木船的尺寸能否达到如此巨大,学界还有争论,不过即使保守估算宝船的排水量为2000到3000吨,也堪称当时世界上体积最大的海船了。郑和下西洋每次编队航行都超过260余艘,其中大型宝船就有60余艘。除宝船外,还有马船、粮船、坐船、战船等。

宝船模型

郑和下西洋不止船队规模庞大,随行人员数目也非常巨大。每次远航,随行者总在二万七八千人之间。其中有行政官员、军事人员、航海技术人员、船舶修造工匠、一般管理人员和技术人员、办事杂务人员、翻译和医务人员等,各有专职,分工细致而明确。如永乐三年第一次下西洋“二万七千八百余人”,永乐七年第三次下西洋“二万七千余人”, 永乐十一年第四次下西洋“二万七千六百七十人”。

船队人员的所有开支是一笔巨大的开销,以两万七千人为例,每人每天的饮食需要为粮食 1 公斤,水 3 公斤,蔬菜瓜果 0.5 公斤。仅在海上十天的航行,直接的饮食需要:糧食 270 吨,饮水 710 吨,蔬菜水果135 吨。仅此一项十天的饮食耗费总计就要超过 1000 吨,平均每天 100 吨。而郑和船队在海上的航行动辄数月,物资消耗一项的数目就可想而知。七次下西洋,来回时间最长要两三年之久,船队随行人员两万七八千,仅仅饮食消耗一项,数目就很惊人了。如以七次下西洋、每次来回两年、海上航行时间六个月每次为例,七次下西洋仅仅海上饮食消耗 126000 吨。

根据《武职选薄》记载的士兵下西洋情况,每次随船出海的士兵多则四万,少则一万。所以下西洋的总人数可能在五万到十万人,直接牵涉的家庭成员在几十万以上,供应物资的东南沿海民众在几百万人以上。而根据《明成祖实录》记载,永乐三年的人口是五千一百六十一万,则全国可能有十分之一的人与下西洋有关。

朱棣

郑和下西洋是明成祖朱棣下令推动的活动,到底是什么力量促使朱棣在刚刚登基不久,就开展这项浩大的工程呢?

从明代开始,就有对郑和动机的探讨。一种观点认为,“靖难之役”以明成祖攻入南京城,建文帝不知所踪告终,成祖对这个可能逃亡在外的侄子很不放心,所以派郑和去海外搜寻。另一种观点认为,成祖抱有“天朝上国”的理想,派遣郑和远航,是为了向南洋各国耀武扬威,展示一下肌肉,逼迫他们来朝贡。《明史·郑和传》说: “成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及王景弘等通使西洋。宣天子诏,因给赐其君长,不服则以武慑之。”这段话就是对上述两种说法的综合。

其实,早在宋元时期,我国与东南亚、南亚乃至西亚各国的贸易就非常活跃,也不时有官方的通使往来。至明成祖时期,社会经济已经从元末的战乱中恢复过来,具备了发展海上交通、开展海道贸易的基础。郑和每次航海归来,都会带回大量香料、染料、宝石、皮革等异国特产,这些特产有的是所谓“贡物”,但主要还是贸易所得。

据史书记载,当时,郑和的船队在满剌加(今马来西亚的马六甲)建了一座仓库,“立排栅如城垣……内又立重栅如小城,盖造库藏仓廒……去各国船只回到此处取齐,打整番货,装载船内,等候南风正顺,于五月中旬开洋回还”。番,当时泛指外国或外族,番货,也就是外国货。从船队的“番货”需要专门整理分装,可见,郑和的航海活动具有很强的海上贸易色彩。

此外,郑和的航海活动也给国内带来了大量的白银。根据史料记载,明太祖洪武八年(1375),一两黄金可以折换四两白银,到洪武三十年(1397年),一两黄金可换五两白银,金银比价变动很小。然而,等到郑和第三次下西洋归来的永乐十一年(1413),一两黄金已经可以兑换七两五钱白银,而且不久后就变成了一两黄金兑换十两白银,这显然是国外白银经由海上贸易大量流入明朝国库的结果。因此,明中期官员严从简在《殊域周咨录》中,对以郑和下西洋为代表的航海活动评价说:“自永乐改元,遣使四出,招谕海番,贡献毕至。奇货重宝,前代所希,充溢库市。贫民承令博买,或多致富,而国用亦羡裕矣。”

当然,郑和的七次出海远航,都是奉明成祖和其孙明宣宗的意旨“通使西洋”的,这就决定了郑和下西洋不会是单纯的海上贸易活动。第一次出航,周历十余国,所到之处,郑和都宣读了明成祖的诏书,船队回国时有各国使者随船来访,外交色彩很浓厚。此后的航海活动,也有送使者回国或赴某国公干的,将之称为外交活动,应没有问题。在旧港,郑和还打击过当地的海盗,为维护贸易秩序和国家尊严做出了贡献,这又是一种军事行动了。

所以说,郑和下西洋,既是遵从明朝皇帝意志对东南亚、南亚和西亚进行访问的外交活动,也是官方经营海上贸易的一个缩影。郑和凭借其杰出的个人才能,以明朝官方的充分支持、国内的丰富贸易资源为背景,在外交和贸易两方面都取得了丰硕的成果。

在来华的各国领导者中,事迹尤其显著的,有渤泥国(今加里曼丹岛)的国王麻那惹加那乃和苏禄国(今菲律宾苏禄群岛)的东王巴都葛叭哈剌。这两位国王都是在明成祖永乐年间率家属和大臣渡海来华的,受到了明朝官方的热情接待,却不幸在中国因病去世。成祖对两位国王的后事非常重视,不仅派遣官员致祭,而且命有关部门为其营护丧事、建造墓茔,对去世国王的家人也给予了妥善的安排。两位国王的墓地现在仍受到良好的保护,是中国明朝与东南亚各国友谊的历史见证,而缔结这份友谊的使者,则应当首推郑和。正因如此,《明史·郑和传》对郑和的外交活动作出了很高的评价:“(郑)和经事三朝,先后七奉使……自和后,凡将命海表者,莫不盛称和以夸外番,故俗传‘三保太监下西洋’,为明初盛事云。”郑和确实是我国历史上一位伟大的航海家、外交家。

在国际交往中,友好往来是主流,但也要捍卫国家自身权益。在郑和通使西洋的船队中,有供使团人员乘坐的“坐船”,有运输粮秣物资的“粮船”“马船”,也有载运将士、打击海盗的“战船”。船队航行时,以战船置于外围,保护内侧的非军事性船只。即便如此,郑和船队的航行也不总是一帆风顺的。

第三次下西洋时,郑和奉明成祖的旨意到今斯里兰卡的锡兰山寺布施,并立《布施锡兰山佛寺碑》以纪行,同时访问了锡兰山国。锡兰山国的国王亚烈苦柰儿以接待明朝使者的名义,把郑和引诱到都城内,向他逼索财物,又发兵攻打郑和的船队。郑和敏锐地看破了锡兰山国主力在外、国内空虚的状况,率领所部官军“中心开花”,出其不意地占领了锡兰山国的都城,生擒亚烈苦柰儿及其妻子和官属。前去攻击郑和船队的锡兰山国军队听说都城被攻克,急忙回兵救援,船队上的明朝官军乘势出击,又大破敌军。

值得称道的是,郑和俘获锡兰山国君臣之后,并未在当地大开杀戒,而是将亚烈苦柰儿等人带回明朝国内,交由朝廷处理。成祖得知以往情由之后,也没有杀亚烈苦柰儿,而是下旨给予衣食,同时命礼部从锡兰山国的国人中选择贤者代之为王。在整个事件过程中,明朝君臣做到了有理、有利、有节,既捍卫了国家的正当权益,为进一步开辟航路做了充分准备,又始终占据道义上的制高点。明成祖和郑和能以恩威并施、轻重得宜的手段处理国际问题,证明他们是成熟的政治家。

中国古代与亚非国家间的航海贸易往来频繁,唐宋以后,更随着海上丝绸之路的发展,由南洋、印度沿岸扩展至波斯湾、阿拉伯乃至东非沿岸。到了明代,郑和下西洋更加畅通了海上丝绸之路,宝船所到之处无不引得倾国轰动,人们纷纷前往交易。此种盛况,前后持续达二、三十年。

郑和是中国古代最伟大的航海家,七下西洋的盛举,对当时亚非世界的政治、经济和社会发展均产生了重大影响,成为世界文明交流史上的重大事件,也是中国古代航海史的巅峰,在一定程度上可以涵盖中国古代海上交通的全部空间。然而,在那个航海大时代来临的前夕,也正是郑和下西洋结束了中国古代辉煌的航海史,在新的时代中成了落后的一方。

在郑和下西洋的时代,中国拥有同时期最为强大的远洋船队。然而,随着明朝停止官方的航海活动,欧洲慢慢赶了上来。郑和第七次航海结束的次年,也就是1434年,葡萄牙人突破了欧洲传统观念中的“世界边缘”——博哈多尔角;1435年,葡萄牙船队再接再厉,航行到了北回归线以南地区。此后,受到激励的葡萄牙和西班牙两国不断派出探险船队,先后抵达大西洋、印度洋和太平洋海域的诸多地区,并进行殖民和贸易活动。与此同时,适应探险、作战等各种不同需求的新船型也先后在欧洲诞生。更为重要的是,欧洲出现了专门传授航海知识的学校,加速了航海队伍的建设。

进入16世纪以后,葡萄牙人来到我们的家门口,与明朝发生了冲突,当时的葡萄牙战船“船底尖,两面平,不畏风浪。人立之处,用板捍蔽,不畏矢石。每船二百人撑驾,橹多人众,虽无风可以疾走。各铳举发,弹落如雨,所向无敌,号蜈蚣船”,这给当时航速慢、装备差的明朝水师造成了很大困扰。此事发生在正德十六年(1521),距郑和舰队第七次航行归国尚不到百年。这期间,我国战船的建造水平不但没有上升,反而在抗风浪、船只规模等方面有所退化,这不能不说是明朝政府不重视远洋探索,舰队建设缺乏发展动力的结果。所以,全球化的转折点始自欧洲人开辟新航路,而不是郑和下西洋。

郑和下西洋是大明帝国整合全部东方民族千年航海贸易历史创造的最后奇迹,是强大的内陆农业文明帝国试图以政治力量干预和塑造海洋贸易体系的一次尝试。这是古代中国大航海时代一个绚丽的高潮,之后便戛然而止,开始了近500年的闭关自守。

《看历史》《月读》陈杰等