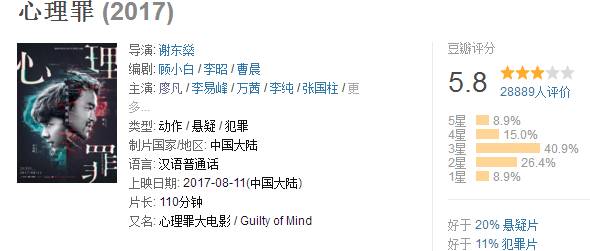

院长昨晚去看了《心理罪》

,

实话来说,我有点失望。

豆瓣现今评分徘徊在5.8分

又是一部不及格的悬疑片。

上映之前,院长有做过这部电影会不及格的准备,

那时候担心的是李易峰的“面瘫”会不会拖了廖凡的后腿。

事实证明,李易峰这次非但没有拖后腿,

甚至还有点让人惊喜。

那么无关演技,这部电影到底不及格在哪里?

你们听院长往下讲。(以下涉及轻微剧透)

之前院长有讲过,一部好的悬疑片最大的特点就在于要会撩,

那么这部《心理罪》撩功好不好?

不得不说,它的撩功是可以的。

故事从一起迷案开始。

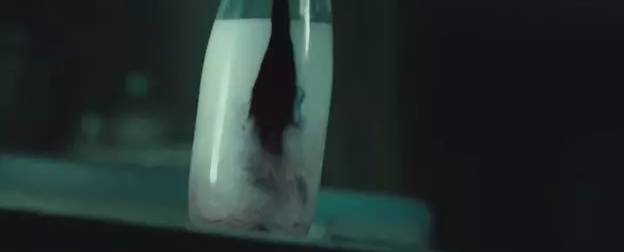

一具漂浮在水面上的尸体,

皮肤苍白,瘦骨嶙峋,

四肢和头颅都没有缺失,

但尸体内的血液却不翼而飞。

为什么凶手要取走受害者的血液?

这和受害者罕见的血型是否有关?

一案未破,另一案又起。

闹市中心的雕塑展览馆,

年轻女设计师被残忍杀害。

双手捆绑,所见之处皆是鲜血。

桌上放着被喝了一口的人血牛奶。

这一次凶手又为什么不取走所有的血液?

人血牛奶又为何只被喝了一口?

被害者女儿和卧室的旅行箱一起离奇失踪,

一路追踪之下发现女孩儿的衣服以及几撮狗毛,

为何凶手要将孩子与犬类放在一起?

是为了看人犬搏斗?

经过一场恶战凶手被绳之以法,

但故事却并没有因此结束。

方木(李易峰饰)女友被割腕溺死在天台,

凶手似乎远不止一个。

而与此同时方木与邰伟(廖凡饰)都不同程度地受到了心理疾病的困扰,

是凶手施下的障眼法?

还是这一切的一切都是方木与邰伟不正常的心理在作怪。

整个剧本的走向看似只有一个迷案,

但迷案之下诸多反转,反转之后还有反转,

这个设定让整个故事看起来高潮迭起。

而对于“人血牛奶”这个梗的运用,

不得不让人联想到很多像吸血鬼、食人魔这样的故事。

神秘加刺激,是这个故事撩人的关键。

那么为什么这么撩人的故事到最后还是不及格呢?

最大的原因在于这部作品“炫技有余,实力不足”

“犯罪心理画像”这个词可能很多人听过但不太了解,

院长这里也简单地解释一下什么叫做“犯罪心理画像”

犯罪心理画像即为在侦查阶段根据已掌握的情况对未知名的犯罪嫌疑人进行相关的行为、动机、心理过程以及人员心理特点等分析,进而通过文字形成对犯罪嫌疑人的人物形象及活动征象的描述。

现在国内以“犯罪心理画像”为主题来拍摄电影并不多,

因为要做到让观众明白心理画像师的推理过程已经很难了,

还要做到让观众对推理结果服气更是难上加难。

而在《心理罪》中,最厉害的炫技部分就在于方木这个天才少年对于罪犯的心理推理。

但这个推理,请恕院长说一句不服。

无论是什么样的推理,都应该像是在解一道数学题,

有问题,有解题过程也有答案。

就像《神探夏洛克》里通过把人物细节放大然后配以字幕解释这样的操作,

就显得有理有据,专业且令人信服,

同时也把夏洛克“推理天才”的人设诠释地很清晰。

但在《心理罪》中,方木对于罪犯的心理分析还停留在"我就不告诉你我怎么想的,反正答案就是他。"的这个层面。

院长记得里面最无语的一段就是方木看到尸体之后去水池边呕吐,

结果产生幻觉发现龙头里流下来的水变成了血。

于是他就因此描述出了这个罪犯的大致样貌。

emmmmmm········

导演你知道考试只写答案不写过程只能得三分吗?

在这样的一种推理设定下,方木这个“推理天才”的人设被架空,有名无实。

推理部分的孱弱同样也造成了另外一个问题:文戏不够打戏来凑。

作为一部以“推理”为特色的电影,片中打戏的部分实在太多了。

廖凡这个影帝在剧情中除了打还是打,根本没有什么机会去展现自己的演技。

十几分钟打一次,过十几分钟再打一次,

强行高潮一次行,一百多分钟给你来三四次,院长的身体还真的承受不住。

除了在“推理”方面的“炫技有余,实力不足”,

故事的“虎头蛇尾”也是他不及格的关键。

整部电影除了在讲述“人血牛奶”这一迷案之外,

把方木和邰伟也设置成了两个有一定心理问题的人。

方木自小生长在孤儿院,对于父母有感情缺失,

桀骜不驯,持才傲物,聪明但冷血。

邰伟小时候亲眼目睹身为警察的父亲被犯罪分子用尖刀刺死,

从此一直将身边人的死亡归结为自己的无能,

极度渴望感情却又极度排斥感情。

电影剧情中用了不少的笔触去塑造他们的心理问题,

可以说是以“迷案”为主线延伸出去的两个分支。

分支往往会加剧整个剧情的复杂程度,

就像前段时间的《记忆大师》

通过看似不相干的分支织了一张巨大的网,

在电影的最后几分钟将所有分支回归到主线,带来一个意想不到的结局。

但遗憾的是,《心理罪》并没有做到将这两个分支回归到主线。

原本以为是一场涉及到多方心理问题和博弈的大局,

邰伟和方木的心理问题会让迷案产生更加复杂的发酵,

结果看完发现前面布下的局根本没什么多余的意义,跟主线也没啥大的关系。

这不但令人失望,更让人觉得多余。

其实除了上面这两点之外,还有一些算不上大问题,

但确实让人很想吐槽的部分。

比如台词。

剧中有一位德高望重的老先生,是方木的老师。

他在向邰伟推荐方木的时候台词是这样的:

他和你一样,也是在走钢索的人。

剧中还有一位青春靓丽的小姐姐,她跟方木说话的台词是这样的:

方木你像躲在一个看起来透明却厚厚的壳子里,我能帮你打碎它

院长没看过雷米的这本书,不知道这些台词究竟是来自于原著还是怎么样,

但真的,让我当时就起了一身的鸡皮疙瘩。

这可是一部血淋淋慌兮兮的犯罪悬疑片唉!

再比如说旁白。

应该出来解释推理过程的时候不让观众看懂,

观众看得很懂的时候又生怕观众看不懂出来解释一番。

在解释的过程中还要加上一些文艺风浓重的“装逼话”

真的很烦!让院长频频出戏!

于是我给他取了个新名字叫做“尬白”

其实现在想要认真拍好一部犯罪心理片,

任重且道远。

观众的眼界高着呢,不是靠个“虎头”靠个“过程略”就可以糊弄的。

逻辑、细节、人设、专业度、主支线之间的平衡,

缺一不可。

一个好的故事,肯定不是一个阅后即忘的故事。

他要能够让你看到故事,想到自己。

能够让你在某个特殊的时刻回想起来,

曾经有那么一部电影告诉你,人性就是这么的冰冷或者火热。

《心理罪》的目的不该仅仅是体现这个故事本身,

而是要让所有看到过这个故事的人去审视自己,