看点

在昨日的“

辩论战”中,中美主播进行了亲切友好的沟通,双方就相关问题达成共识,深切的表明了开展贸易战的不必要性。在这场辩论背后,我们能看到辩论能力的重要性。来自知名辩论组织Learning Leaders,拥有近三十年比赛经验的Andy表示:辩论能提高孩子的学术与表达能力,拓展其全球视野,

是提升孩子竞争力的重要技能。

昨天,

“史上首次中美主播辩论战”

落下帷幕。

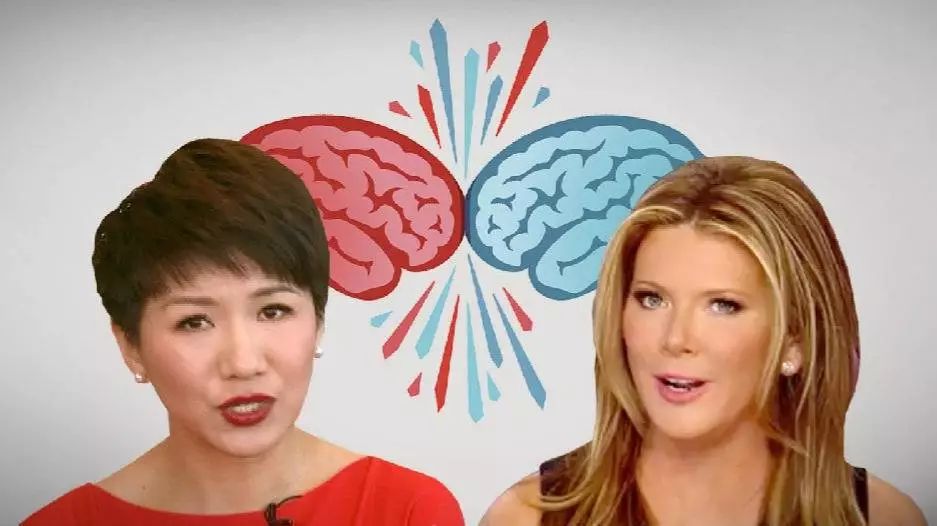

中国国际电视台主播刘欣和美国福克斯商业频道主播翠西·里根,在节目中讨论了中美之间的争议,吸引了全世界的目光。

在这场”辩论“中,主播刘欣,凭借其端庄的姿态,一口流利好听的英语和有理有据的思辨,再次圈粉无数,赢得网友一片赞赏。

而福克斯的主播翠西·里根,区别于往常节目中的大胆作风,以尊重与开放的心态进行了对话,不过其陈述中仍然缺少具体的数据支撑。

节目伊始,翠西就以长长的“知识产权盗窃公司列表”气势汹汹地挑战刘欣。

但随着节目的进行,刘欣对翠西论点的驳斥和中国真实国情的阐述,成功地将“战局”扭转过来。

在刘欣引用了中国私有资本所占比例的数据之后,翠西以一句“没有人想打贸易战”草草结束了这场”辩论“。

与其说这是一场辩论,倒不如说,这更是一次了解彼此的采访。

这场被称为“史上首次中美主播辩论”的来龙去脉究竟如何,过程有哪些亮点?又带给我们怎样的思考?外滩君做了梳理,供读者参考。

“史上首次”的辩论战

首先,让我们来了解一下本次的辩题与对战双方。

美方“辩手”翠西里根(Trish Regan),毕业于哥伦比亚大学历史系,是美国著名电台福克斯(FOX)的商业评论主持人,也是这次“辩论”的挑起者。

在上周的节目中,翠西措辞强硬,极力推崇美国贸易战政策。她称美国别无选择,唯有一“战”,应该停止购买中国生产的产品,以遏制中国的经济发展;她还提出,美国是中美贸易关系里彻底的“受害者”,并指控中国“偷了”美国6000亿美元。

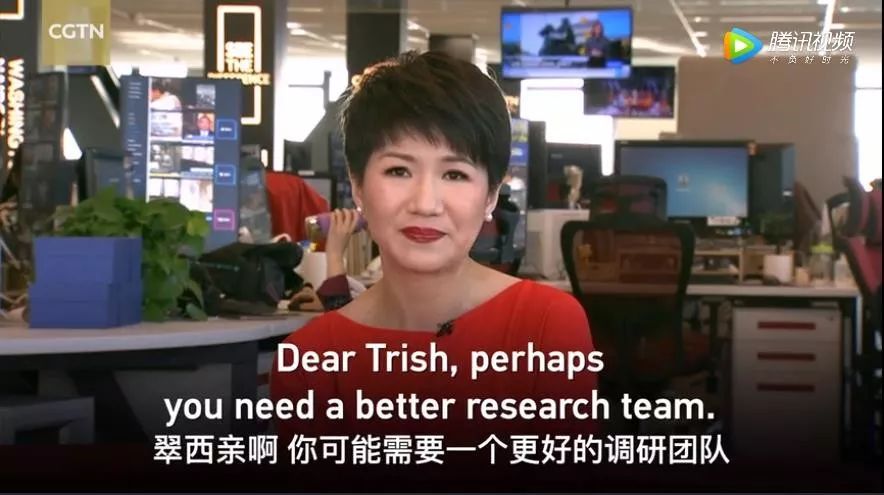

针对翠西情绪化的指控和煽动性的言论,中国国际电视台CGTN的主播刘欣,用视频进行了反击。

在CGTN放出的报道中,刘欣指出,翠西的

“

受害者

”

理论十分荒谬, 其指控少有实质依据,数据引用全是漏洞。所谓的6000亿损失,乃是一份未经任何第三方机构验证的报告所说,且针对的范围为全球。

刘欣进而批评了翠西充满贬损和恶意的用词,如“战争”、“偷窃”、甚至“强奸”之类的语言,认为这些粗鲁的语言不应用于贸易伙伴,而是针对敌人的羞辱,“越过了体面的界线”。

当刘欣的视频发布后,翠西又在节目中专门喊话刘欣,并夸张地声称,中国正针对美国发起一场全面的信息战,自己成了最新目标,且刘欣的回击攻击了全体美国女性。

之后,翠西在个人推特账号上和刘欣约辨,刘欣即刻回应,欣然迎战。两人约在美国时间5月29日晚8点,即北京时间5月30日早上8点,进行辩论。

(上下滑动浏览)

此次”辩论“,刷爆了朋友圈。外滩君为大家梳理了其中的

高光时刻

,并请专家为大家分析双方的辩论技巧与得失,感受一下主播们的智慧。

当翠西列举出了一些中国公司知识产权盗窃的案例后,刘欣的回应是:

不应该从个案直接推到国家整体。

刘欣在提出这一论点时用了漂亮的逻辑架构支撑。

她承认知识产权盗窃问题的存在,但她同时也指出,

这样的情况不仅发生在中国公司与美国公司之间,更发生在中国公司与中国公司之间,美国公司与美国公司之间。

中国国内也好,美国国内也好,政策和法律都是保护知识产权的。从个案层面的这些事例,并不能做出“中国就是喜欢偷知识产权”这样的概要性结论(刘欣在这里用了个无比恰当的英语单词,叫做blanket statement)

随后,翠西发问:如果现在中国可以进入美国市场,但是前提是必须与美国分享中国一直在研发的先进的尖端技术,你觉得这样可行吗?

刘欣在这里又运用了个人事例的类比做出了有力的回应。

首先,她提出前提条件——

得到相应报酬,双方合作沟通,互相学习。

在这样的前提条件得到满足的情况下,完全可以这么做,为什么不呢?

刘欣也举了她个人的学习经历作为参考。她从美国老师那里学英语,也从美国媒体工作者那里学习经验。双方互利共赢的事情,何乐而不为?

这一从日常生活中的普遍经历,到大国外交手段的类比,大大增强了刘欣的言语对于观众的吸引力及其说服力,使她的话不仅有理有据,也十分“接地气”。

在之前提出的几项质疑都被刘欣巧妙地驳回之后,翠西再次转换话题,将矛头指向中国的制度。

刘欣看来对此也早有准备,不慌不忙地拿出了数据支撑自己的理论。

“如果你看一下数据,你会发现有80%的中国员工受雇于私营企业,且中国80%的出口是由私营企业完成的。与此同时,我们大约65%的技术创新也是由私营企业完成的。”

“事实上,我们(的经济)是相当混合性,多样化,动态且开放的。”

应该说,翠西的这个问题将整场建立在贸易争端基础上的对话,带到了制度层面,并不容易处理。

但刘欣的回答,

既正面又暗示了对方对中国的不了解。

此处,将刘欣之前视频上的一句话原封不动搬过来再合适不过——

对话的最后,翠西重申了她个人对于自由贸易的立场,提出人们应当保持一个开放的心态,并以一句“没有人想要贸易战”匆忙结束了这场辩论。

在节目结束之后,刘欣接受专访时提到,如果让她选择,她会带翠西去常常被忽略的中国边远地区看看,并说她俩其实可以成为朋友。

翠西而后也在节目中邀请了嘉宾点评这次跨洋辩论,最终达成了中美都想向和平贸易发展的共识。

直播结束后,外滩君

特地连线了来自知名辩论组织Learning Leaders,拥有近三十年辩论比赛与辅导经验的Andy老师,听听他对这场对话的看法。

Andy

Andy指出,在这场辩论中,

双方都使用了可借鉴的辩论技巧。

翠西巧妙地通过不断发问、转换讨论对象来确保自己做双方讨论的每一个话题的总结,从而掌握了对话的主动权。

这是具有竞争力的辩手,在参加辩论比赛比赛对辩过程中,经常使用的一种方法。

而刘欣采取的手段则更有战略性。

刘欣非常注重指出双方达成共识的部分,并且将双方不一致之处,主要归结在美国对于中国经济现状认识不准确之上。

Andy认为在这件事上,刘欣做得非常成功。

由于福克斯频道时常出现敌对中国的评论,刘欣采取的这种策略,能够改变长期看该频道、对于中国持怀疑态度的美国人的看法,或是他们可能对中国产生的固有印象,而营造出一个讲理且灵活的形象。

尽管这并不是一场电光火石的超长辩论,但仍然能够从中充分地感受到刘欣的镇定从容,以及她的论述背后,存在着强有力的事实与数据,批判性思维,全球视野与逻辑组织能力的支撑。

不少网友也与外滩君看法一致——

那么,这位和翠西辩论的中国主持人刘欣究竟是什么来头?

她是

首届“21世纪杯”英语演讲与辩论大赛冠军

,

首位获得世界公众演讲比赛冠军的中国人

。

唇枪舌战、以辩服人已是刘欣深藏于血液中的技能。

而现如今,从刘欣和翠西的这一

“

战

”

之中我们再次看到,

辩论已然成了大国外交的手段之一。

无论是国际谈判,还是全球合作,都需要辩论技巧在其中起到沟通交流的作用。

只可惜,像刘欣这样的好手在我国真的太少了,究其原因,还是因为在中国,和辩论有关的教育资源很有限。

在许多国家,辩论俨然是一项全民运动。

从幼儿园到大学,各个年龄阶段的学生都可以报名辩论课程,参加如模拟法庭,模拟联合国等涉及辩论的课外组织与活动,学校平日里的普通课程中也融入了对辩论的考核。

而在国内,有类似辩论或是公共演讲经历的学生比例就低了很多。

主要是缺乏辩论发展的土壤:对辩论不够重视,大多数学校不提供辩论或演讲相关课程,学生也往往忙于眼前的学业,不愿意花时间参与这类“费力不讨好”的活动等诸多原因,造成辩论、演讲能力普通不够的情况。

然而,辩论或许比我们想象中“实用”得多。

辩论,不可小觑的软实力

对于许多有志于海外升学的学生来说,辩论是一项加分项。

常青藤名校的招生官们十分重视辩论这项活动,研究表明,辩论队员的升学率接近百分之一百,是普通学生的

1.4

倍。而辩论队长敲开常青藤学校大门的几率更是比一般学生高

60%

!原因何在?

解释之一是

,正如耶鲁大学提倡的教育理念所说,世界名校所提供的教育应该是培养出有思辨能力的人,而思辨能力正是辩论所能够带来的。

解释之二是

,辩论作为一种课外活动,对人的培养和发展,是很多活动不可比拟的。

优秀的辩手,往往能够更好地面对大学的学业负担,平衡繁重的学习任务和生活之间的关系。

不仅如此,经常参加辩论的学生在多种学术考核中的表现都更好。

辩论选手往往在高中期间拥有更高的平均绩点,而这是需要学校非常看重的,这反映了学生的学术能力。

其实这也不难理解,学生通过辩论培养了批判性思维,信息收集和分析能力,创造力,自然能够把这些能力运用到课堂学习中,取得更好的成绩。

至于SAT和ACT等考试,更像是为经常参加学术辩论的学生量身定制的,

其中重点考察的对语言和逻辑的灵活运用,正是辩手应该具备的基本能力。

这并不是空穴来风,哈佛大学辩论队的教练就认为这些标准化考试所考察的能力都能在辩论中得到训练。

研究更是证明,

当教育背景相似时,辩论选手在ACT的阅读和英文部分都做得更好。

经常参加辩论和演讲的学生,除了能说会道,还写得一手好文章,拥有过人的表达能力。

好的口头表达的能力,无需多说,老练的辩手都具备。但是,辩论不是很多人想象中的那样,仅仅由嘴上功夫组成,笔头也不能松懈。

在准备阶段,很多辩手写下自己的观点,一遍遍地进行修改,先有了一篇生动有趣,逻辑清晰的文章,再有了精彩绝伦的当堂演说。

许多中国学生尽管成绩很好,但在表达方面却拖了后腿。

如果能在说和写上多一些造诣,可以写出严谨流畅的作文,发表一番有说服力的演讲,不仅对学业,对今后的生活也大有裨益。

辩论之路,道阻且长

那么,怎样才能成为一名优秀的辩手?家长又如何帮助孩子培养思辨能力呢?

首先,想要参与辩论,先要过语言关

。

尤其是美式辩论,一定要全方位地提升英文的听说读写能力。

或许有些人认为辩论不过是耍耍嘴皮子,使使小聪明,考验一下临场应变能力。然而,要完成一场真正的辩论,尤其是美式辩论,场上所谓

“

灵机一动

”

的背后,都是赛前大量事例与材料阅读的支撑。

在辩论之前,辩手准备一场完整的辩论需要阅读大量文献,而

一个人的英语阅读能力和理解能力,会在这样的任务式学习中得到很大的飞跃。

除此之外,辩论过程中对英文语境下的阅读要求较高,不仅仅只是读懂,还需要在阅读时用英语去思考,读出文章里的行文思路和底层逻辑框架,从而从中找出可以进行驳斥的破绽。

都说读写不分家,能把别人的文章读得这么透彻,离自己会组织思路,写出同样严谨流畅的作文也就不远了。

在国内应试教育重视语法词汇,却忽略口语;而许多“素质教育”则倒过来不强调语法规范的大背景下,许多学生不是讲不出英语就是讲不好英文。

然而,美式辩论需要结合流畅的表达和严谨的表述,把笔头下的功夫转化为口头的表达。要做好美式辩论,学生一定让自己的英文口语能力有质的提升。而这样的提升,于辩论本身,于学习,都是裨益无穷。

接着,

一个好的辩手一定要接受过严格的逻辑思维训练。

在赛场上,选手想要获得胜利,必须要有一番严谨的逻辑架构。比如,在反击时,选手需要是精准总结对手的论点,整合收集到的反驳材料,指出对方论证中的漏洞与破绽,最后质疑对手观点的权威性与正确性。

而情绪化的控诉,居高临下的态度,或是极端、有煽动性的语言必然是行不通的,不仅没有说服力,也无法获得任何认可。况且,这一番论述必得行云流水一气呵成,才能让评委和观众不由自主地跟着自己的思路走。

都说,台上一分钟,台下十年功。只有长期接受过信息搜集与整合,批判性思维,与逻辑组织能力方面的扎实训练过后,才能拥有扎实的辩论技能,成长为一个好的辩手,在台上获得胜利。