点击上方

“

墨香中华

”可以关注我哦

“

墨香中华

”可以关注我哦

突然就会觉得无常。

无常是一定的,什么都是这样,不用说我觉得也是这样。但平时很少想到这一点。大概是瞎忙了,一忙,就什么都不注意了,就把事物本来的这个状态给忘干净了。这不是好事。

有时会很高兴,就嘻嘻哈哈,仿佛得了什么好东西似的,仿佛从来就没有什么不痛快一样,高兴得忘乎所以了,就不大想事了。等忙过了,高兴过去了,再一想,什么都没有了,眼前空荡荡的一片,在心里站于某地,四顾茫然,仿佛什么都不曾发生过一样。于是就想,还瞎他妈的高兴什么呢?有什么好高兴的呢?

过去不大觉得,看人们都活得好好的,不曾想过,这么要是一下子死了,会是什么感觉。譬如奶奶,音容笑貌,那么真实地在眼前晃来晃去,可是,忽然有一天,人没了。

奶奶不是父亲的生母,而是爷爷的续弦。在我出生之前,我的亲奶奶就已经死了。后来的这个奶奶曾经生过一个儿子,也就是我的小叔,据说一岁多时就死了。后来她再也没有生养过。

我小的时候每年春节前一天,或是清明这天,都要去给这个我从未见过面的小叔上坟。还记得那坟很小,在村北靠近山脚下的一片荒地里,印象深刻的是坟前有一棵小桑树,茂密的叶子长得很好看。我摆上供品、焚香、祭酒,然后绕到坟后去在坟头上压上些纸钱,想象着这个小叔长得什么样子。

97年夏,我回家看奶奶。一个女人,八十多了,突然得了乳腺癌,真是邪了!我到家时,奶奶已经被抬出来,躺在迎门的一张临时搭起来的床上——当地的规矩是,快不行的人不能死在她睡觉的床上。奶奶本来身形就小,此时见到,瘦得若一把干柴。已有一星期没有说话了,正在等死。

我去了,我说:“奶奶,我来看你了,你觉得怎么样?”奶奶突然地说话了,她说:“你奶奶不行了,你看,你奶奶要死了。”我的眼泪一下子流了出来。

我给奶奶拍了一些照片。这是她最后的照片。在我离开后两天,奶奶就死了。

接着,一年以后,爷爷也没了。

爷爷是一有意思的人,算作地主吧,解放初时划成了个富农,那是因为他有些先见之明,很早就把他的二儿子,也就是我的父亲送去参加了陈毅的部队打淮海战役去了,算一军属,所以划成分时给照顾了。祖父有些田产,但主要做缫丝生意,家里有些长工短工的。这些家产解放后自然都充了公,改成自食其力的劳动人民了。

尽管如此,他身体一直是不错,用和他同年一位乡亲的话来说就是,他年轻时没有受过大累,吃的又好,打的底子太好了,所以人看上去面色红润。又注意保养,八十多了,父亲带他去查过几次,除了血压高些外,没有其它大的毛病。

可是,1998年夏天,我在广州开会,家里打电话来说,爷爷突然脑溢血,半天就不行了。又说,天热,很快就出殡了,我不用回去了。过两天,父亲打电话来说,后事已经料理完了,又说,出殡那天大雨滂沱,纸人纸马都给大雨浇得稀烂。山东农村的说法,这是件好事。

一个人这样容易地就没有了,这有什么好说的?

看到这些,就觉得人活着时发生的一切的事,一切的恩怨争执,都他妈的是瞎折腾。有什么意思呢?真是毫无意思。

没事了,总是在想,我活着干什么?为什么我就活着?我不知道为什么会这样。我在一所大学里教学生一些课。教着教着,经常地,会突然地悲从衷来,会觉得这一切都毫无意义,就觉得做这一切的事都是在骗人,是在胡说八道。于是就讲不下去了。

有时会自顾自地说话,管他妈的什么鸟课,管他妈的什么要求,想说什么就说什么了。可是过后发现,这样也不行。有些孩子因此被影响了,搞得灰心丧气,觉得没有意思。我就想,我这不是害人吗?我觉得活着没有什么意思也就算了,还去传染别人,真他妈扯淡,而且也没有这个必要。

我觉得做一个老师也真是一件很扯淡的事。讲那些尽人皆知的所谓的知识,我觉得没有一点儿意思。我总想说些我以为比较本质的东西,可本质的东西在我看来就是人生根本就没有意义这一点。可这一点又不能说。所以,我觉得我不该再在这个大学里做什么教师了。我该怎么着,该干些什么,我自己也弄不清楚。反正,不能对他们乱说些什么了。

今年最大的一种感觉是,觉得自己老了。甚至已经很老了。老婆骨折,动三次手术。父亲动一次手术。父亲每次来,都闲不住,天刚亮就到外面四处走动。这次来,不喜欢到处走动了,抽了三十多年的烟也戒了,长了二十多斤肉。这当然不是什么好事。我觉得他真是个老人了。

父母一直在一个山村里住着,让我感到很大压力,经常地就想起来要打个电话问一下家里怎么样了,这在过去是很少的。

过去自己在外面忙这忙那,不觉得什么。偶然想起他们来,似乎觉得他们还年轻,身体没问题,他们会过得很好,甚至我的有些事还得靠着他们。那时觉得他们离我很远。

现在不同了,现在觉得很近,甚至觉得自己一直就住在那里,没有出来上过大学,没有远离他们。我现在会经常地意识到他们已经老了,他们也会生病,而我是他们的儿子,现在该我来照顾他们了。不知道这是为什么。我觉得前些年追求的一切的一切,那些声名利益,都已离我很远,剩下的,就是这点儿东西了。

我开始理解,为什么父亲离休后不愿意在风景那么好的地方呆着,而想回到山中那个小村子里去呆着。因为人到了这个年龄,自然地会觉悟到世间的那些浮华的所得,都已毫无意义了。只剩下一件事,那就是活着了。除此之外,还有什么呢?

第一次,到目前也是唯一的一次,亲眼看到有人死去,是同事王强的妈妈。挺年轻的一个人,那么能干,说是不舒服。到医院一查,是肺癌。好好一个人,怎么就癌了呢?说起来时,都不能相信。

再去看她,是在北京医院,不准探视,没看成。在医院外面听王强的妹妹说,已经不行了,医院说尽快转到一家临终关怀医院去。然后我出差有两个星期罢,从山东回来当天,就和李小林去现在的中央电视台北面的那家钓鱼台临终关怀医院去看王强他妈。找到了,见她鼻子上扣着氧气罩,已经说不出话来了,可还朝我们点头,知道是我们来看她。两个小时后,人就不行了。王强心脏病发作,也不行了。我们,我和李小林帮着王强的妹夫把遗体运送到铁路医院的太平间存放起来。

过几天,开追悼会,我又去那里取出遗体。上车前,化妆师给她化化妆。人就躺在空屋中央的一张木板床上,我拍了些照片。整个追悼会我没有流泪,我就像个旁观者,脑子里一片空白。我只是在反复地想着一件事:人活着是干什么来的呢?有什么意思呢?那一年是1992年。

我拍过的第一个图片专题就是有关死人的。先是拍八宝山的太平间。许多的尸体摆放在那里,用白布裹着。我拍了些场景,然后掀起一块裹尸布,近距离地拍一个死人的脸。

停尸房很大,有几十具尸体停放在一种带轮子的推车上。没有人在那里,只有我一人在尸体间穿来走去,有一种奇怪的感觉。将来有一天我也会躺在这里了,看着那些白布下的死者我就想。

我还拍过八宝山后面的墓场。有几十万人埋在那里,墓碑林立,很是壮观。那是个春天,有些杏花在墓地中静默地开着。

有些扫墓的人来祭奠他们的亲人或者是朋友。他们祭酒、烧纸钱,烟气在坟地间散开。我远远地望着他们。我不知道死去的人们会是一种什么心情。这遍地开花的春风沉醉的季节,这些来看望他们的人们,这世间的生活,他们留恋吗?

我还拍过老家那个简陋的小火葬场。

火葬场在一座小山上,远处是一片大水,那是父亲工作的单位。周围没有村落。火葬场高大的烟囱一天到晚冒着黑烟。记得去的时候是个夏天,太平间里有一股子浓重的腐败的味道,肮脏的白布裹着几具尸体胡乱地摆放在洒过水的水泥地上。

拍完后我去小卖部买汽水喝,看到一个老女人一张麻木的脸。她的身后是一个简陋的货架,成排的汽水和成排的骨灰盒摆放在一起出售。

人不过是这样。到头来不就是这样吗?在很长一段时间里,我都在这样想。

我的连襟儿,上头最小的一个姨子的丈夫韩铮鸣,1996年春天的一个傍晚,在护国寺附近一个小饭馆儿中被人一刀捅死了。

韩铮鸣是个很好玩儿的人。

在我进入这个家庭之前,他是张家最小的一个女婿,极重义气,曾代人受过,蹲过两年大狱。我进入张家之后变成了最小的一女婿,韩铮鸣像解放了一样,一下子扬眉吐气了,在我面前指指点点,拿个老大的派头,很有意思。

很快我们便成了朋友,经常在一起喝酒。他在西城房管局工作,那时我住的房子归西城房管局管,年久失修,经常地漏雨,他帮过我很大忙,拉灰拉木料,吊顶子,抹墙。这样一个人却一直在黑道儿上混。

96年初,他做买卖赔了,在家思过,前一天,我打电话给他,还说是从此洗手不干了,要好好想想下一步该做些什么事。就在这时候,他让人一刀捅死了。

在八宝山,化妆师给他化妆时,我拍了些照片。韩铮鸣面无表情。来的人一看就是黑道儿上的人。排队依次向他的遗体告别时,我不知道他们是怎样一种心情。我很难过。

想起他生前种种事迹,觉得他仿佛还活着一样。此后几年中,我都一直是这么觉得。他才36岁。36岁一个人,正要闭门思过,想好好做点儿事,想好好活下去,却一下子没了。

一个月后,大姐夫在家中自杀了。原因是病痛不堪,无钱医治,一死了之。

大姐夫七十年代后期就下岗了,不知道是怎么一回事儿。之后就靠蹬板儿车帮人拉货挣钱养家。大姐夫年轻时英俊洒落,虽穷困,但心地善良,且刚直。

按理说,这样一个生活于底层的人为生计所困四处奔忙自顾不及,不会有别的什么奢侈的想法吧?可他竟是酷爱歌剧!在他那个极窄仄的小屋子里,我与他喝酒,吃他做得极好的凉拌豆芽儿,他与我所谈,都是多明戈、卡雷拉斯什么的。他瞧不上帕瓦罗蒂,他说老帕粗俗,不堪入耳。这些细事在他说起来,如数家珍,听得我目瞪口呆。

想他当年,蹬了一天的板儿车,所挣也无几,却想法儿托人买来戏票,去听多明戈在展览馆剧场的歌剧,是一种什么情景?

大姐夫死时是蹲着的,大概是服药后疼痛所致。身体僵硬蜷曲,费了很大劲才硬是给掰直了。火化时也没有举行告别式,只是用一平车推到一间简陋的房子里搁着。他的脚上穿一双绣有一丛荷花的布鞋,平置于推车上,孤零零地停在那里。大哥站在门口。那种景象令人心酸。我转到一角,拍了几张照片。回到大姐家,我看到用小厨房改成的一个临时的灵堂,墙上挂一张他年轻时的照片,下面有几盏果品,罐头,摆放在一台旧式的缝纫机上。

慢慢地,对死就有些麻木了。我想这跟年龄有关。

爷爷死后,我问过我的父亲,想听听他的感受。他对我说:人都是这样,年轻时很害怕亲人死。有时想起来都会有些害怕。年龄大了,经的事多了,就会觉得人死是件自然的事。人总会死的。亲人也会死的。前面的人死了,后面的人还得活呀!怎么说也要活下去。再说了,你也没法阻止他们的死。

尽管还不能把死看得这么自然,可许多时候我都告知自己:我有一天也会和他们一样。人生了,人活着,人死去,这些都是正常的。

2001年6月的一个周三晚上,在学校上课。八点半到家,刚吃点儿饭,同事冯春安匆忙地来找我,说是让我到十二层去帮着抬个人,十二层的王晓苓不行了。赶忙下去,到王家,见一屋子的人。王晓苓赤条条地躺在他们家卫生间门口的地板上,鼻子里插一根氧气管子,有两个看上去很年轻的护士在做人工呼吸。

我帮不上什么忙,只在一旁看着。所有的人都看着。王的女儿被邻居家的大妈挡在里屋,隐约可听到孩子的哭泣。冯告诉我说,王的夫人即将赴英国工作,临行前回老家看望家人。

晚饭后,王开车将夫人送到车站,回来后女儿在写作业,他去卫生间洗澡,然后突然倒下即不省人事人。女儿听到动静,看到父亲躺到在地上,忙去喊来邻居大妈,大妈又喊来众人,将他抬出来,可是已无呼吸了。又打电话急呼来急救中心的人,希望把他抢救过来。

我到时已抢救了十几分钟,仍无脉搏,心电监视器也毫无心脏跳动的信号显示。我站在一旁毫无用处。急救中心的人四次电击,忽然有了心脏跳动显示。我看着表,已经过了45分钟。旁边的人小声地对我说,呼吸停止6分钟,大脑就会严重缺氧,救活过来,也是一傻子。可我们还是将他用一块毯子裹着,七手八脚地抬下楼去,看急救车尖锐地叫着将他拉走了。

第二天下楼时,听看大门的姑娘说他死在了半路上,再也没有救过来。

这是我极相熟的一个人,比我早一年来这所大学工作。人虽有些心胸狭窄,但极是能干,在学校的工作之外,又开一公司,挣钱自然不少。给夫人买一辆车,自己也开着凌志每天跑来跑去。可是,一下子也没了。

我看着发生的这一切,恍若一梦,不相信是真的。站在那里看护士给他电击时,我手里握一理光GR-1相机,我唯一的想法就是想把这个场景拍下来。可老婆摁住了我。我犹豫了一下,没有拍。我觉得,这个时候拍这张照片的确不合适。

过后的几天,我非常后悔没有拍下这张照片。可是,我为什么要拍他呢?这有什么意义?一个人死在眼前,我却在想着拍一张照片!想到这一点让我觉得我真是一王八蛋。

我开始变得有些冷漠了?我看见了这些死亡吗?生死已经无所谓了吗?这似乎并不重要。重要的是,这样一个人,这样年轻,怎么说死就死了呢?刚才还好好的,说死,一下子就没了。每天上班时,我再也见不到他了。

他是个很能干的人,他除了工作、挣钱,对老婆孩子也尽心尽力,照顾得很好。我见到他最多的时候就是傍晚时他去超市买东西,大包小包的拎着朝我迎面走过来,近了,用有些沙哑的嗓声朝我打着招呼,一副朴实厚道的样子。

过了一个多月,我在院子里见到他的夫人。她正在擦车。我们聊了一会儿。她正在料理那些后事,他的公司,他的账目,他的项目,他的车,等等。她平静地对我说她会好好活下去的。我从她的脸上已看不出多少悲伤,也看不出她有什么理由不好好活着。

离开后,我一路就觉得,一个人死了,这个人没了,并没有产生多大影响。活着的人并不觉得怎样。这个人活着和死去有什么分别呢?他忙了半辈子,为妻儿老小创造了尽可能好的生存条件,然后撒手西去,怎样?死了也就死了,人死了,便一钱不值!

这些事让我渐渐明白,活着的一天,便要尽可能地好好地活着,要快乐,要放松,要做些你喜欢做的事,要过得高兴和有质量。没有哪种东西是长久的不变的。一切都不过是无常之在,此在的一切便是你该抓住的。过去了也就过去了,有谁会阻止这些过去呢?没有什么东西可以阻止死亡的降临。

京涛兄数年前得了严重的哮喘病。他说这病严重起来是要死人的。他甚至有些炫耀似的说起来,那个世界小提琴大师梅纽因就是哮喘,还说古巴那个游击专家切·格瓦拉,我们都知道的那个唱歌的邓丽君,最后都是死于哮喘。这就意味着他随时也可能死去。这种状况让他有一阵子悲观莫名。

京涛兄这些年来诸事不顺,在济南一地也少有可以深交的朋友。每日除了在报社做事,便是坐电脑前译稿子,闲时到音响店去找一个相熟的朋友谈谈音响的事,或者是拎一破相机四处游荡,拍些自己喜欢的有关傻子的照片。

他已经不再像在人大做研究生时那样用力了。他只是随心所欲地做这些事情了。他总是劝我,别把什么都当真,别太把手里的事情当个事儿了,别把自己搞得那么累。有什么呀?一蹬腿,还有什么?他常说的一句话就是:都快死的人了,还怕什么?这句话每每让我为之动容。

我想,这种状况让一个人活得有些觉悟了,不再把人世间这些名利看得这么重要了,因为他觉解到活着不过是现在还活着,明天呢?后天呢?没有谁可以保证我会活到明天或者是后天。我只有活在今天,就活在今天的这个时辰——此时此刻。

高传录突然给我打一电话,说来北京出差,想起我来了,想见个面。高传录是我初中一同学,长得脸圆乎乎的,笑眯眯的,挺好一人。我们已经二十多年不见了。晚上九点,我立马打车去他住处看他。结果就是,我们都很兴奋,我们都胖了。我们彼此说一些都老了的话,很高兴。

我们说起了很多过去的事,初中在一起的然后又考上大学的同学不超过十个人,他说起了两位给人印象深刻的女同学。然后我知道的消息就是,一个得乳腺癌死了,留下一孩子。另一个,离婚了,再婚了,在济南过着和所有普通人没有什么两样的日子。

死掉的高明芝让我难过莫名。高明芝初一我们在一个班上学。那时我15岁,她可能16岁或者是17岁。高明芝扎一很长的辫子,微胖,脸圆圆的,眼睛黑亮,有些湿润,看人的时候让人觉得她很好心眼儿。那时候对男女之事很朦胧,但对她很有些好感。

高明芝学习很用功,但不是很聪明的那种。家离校亦远,每日上学须走五里地。背一蓝布书包,很普通的一个女孩儿。后来,我们考大学,高明芝考中专,上了警校,我们来往极少,只知道她后来在潍坊工作,好象是做了户籍警。她去世时也就三十六、七岁的样子。

高传录跟我讲,她得癌症之后,先做手术,然后化疗,家庭也不大和谐,终于一死。高传录给我讲她时,我眼前总晃动着她两个大眼,黑黑的,有些湿润,定神儿地看着我的样子。这种感觉令我心中悲哀。

这样早就不在了,一个人似乎不该过早地离开吧?尽管这个世界亦无什么可以留恋的,可总觉得一个好人,或者说一个女人应该享受生命的整个过程,应该有人爱她,成一个家,过平淡而有趣的日子。但高明芝的去世,让我明白,这不过是一个期望,人之生,人之死,由不得我们。

另一个已死的同学叫李长福。听这名字就知道寄托着他父母的一个朴素的希望。在初中时我们来往不多,只觉得他不爱说话,有些懦弱。他后来考上了潍坊师专,毕业后回到县城,在县委宣传部工作。

我大学毕业后,去过他那里几次,见他依然有些懦弱,不爱说话,平日里只是在一个人看书。他在这个单位觉得很寂寞,因为他不善与人交往,而且似乎觉得也无人可以交流。我每次去,他都很高兴,留我住在那里,昼夜聊天儿,说这说那。可是后来,忽有一天,我听来京的母亲对我说,李长福骑车去另一镇找朋友聊天儿,喝了点儿酒,晚上回城的路上,被一辆拉煤的大卡车轧死了。他的媳妇带着刚生下不久的孩子很快改嫁他人。

他留下了什么?他什么也没有留下。他就这么死了。我想,他肯定和我一样,想尽可能地把日子过得好一些,可是,他死了,一下子也就没有了。

他的死在很长时间里对我影响很大。上课时也说起他来,但别人似乎是无动于衷。这让我想起《危城十日》电影中的一个镜头:一位被拉去投掷手榴弹的棒球手在一次战斗胜利返回的路上被敌人一枪打死了,女记者企图救活他,一位女游击队员冷冷地对那女记者说:“他死了,我们走吧。”于是,所有的人从死者身边走过去,没有人回头。

他们走过去了,我们也走过去。我们迈过了一个个死去的朋友、亲人,可是,我们是去哪儿呢?

那天晚上,高明录还跟我说起一个我已经记不大清模样儿,只记得长得很瘦的中学同学,大学没有考上,在家里种地。夏天的一日午间,自个儿推一车粪到山上去,忽觉日子没劲——不过是活着的人想出来的——将布腰带解下来,在山顶的一棵柿子树上吊死了。

中午时分,旷野寂无人迹,有风掠过山谷。一个年轻瘦削的男子在树上吊着,面容平静安详,周围是青绿的庄稼。没有谁会注意到,更不会有人明白,好好一个人,突然地会想到一死。但我觉得我似乎明白他为什么会这样做。

这些死去的人们,我不知道他们现在在什么地方。我总觉得他们现在正在一个什么地方,做着什么事。我想起他们每一个人,泪水充满我的内心。

我希望每一个人都过得好,平静,而且相互关怀。可我总是不明白,那些活着的人们为什么总是在争执、嫉妒、贪婪、欺诈、乃至互不信任。

我想那些死去的人们,特别是那些自杀的人们,肯定在死之前对这世界悲哀已极,无所留恋。有时我也问自己:这个世界值得留恋吗?有哪些东西让我对活着还有些兴趣?所遇到的种种的人,所发生的种种的事,让我觉得这个世界真是毫无意思。

有时也会想,也就这样吧,早作一了断也好。但总觉得还有些事情没有做完,此时还不是一走了之的时候。

那些死去的亲人、朋友、同学、相熟的人,那些死亡,对于他人来说可能并没有什么。我看着马路上匆匆过往的人群,那些在尘土飞扬的大道上疾驰而过的车辆,那些死去的魂灵在暮色之中回望着我,让我无言以对。

根在故

乡

根,在故乡

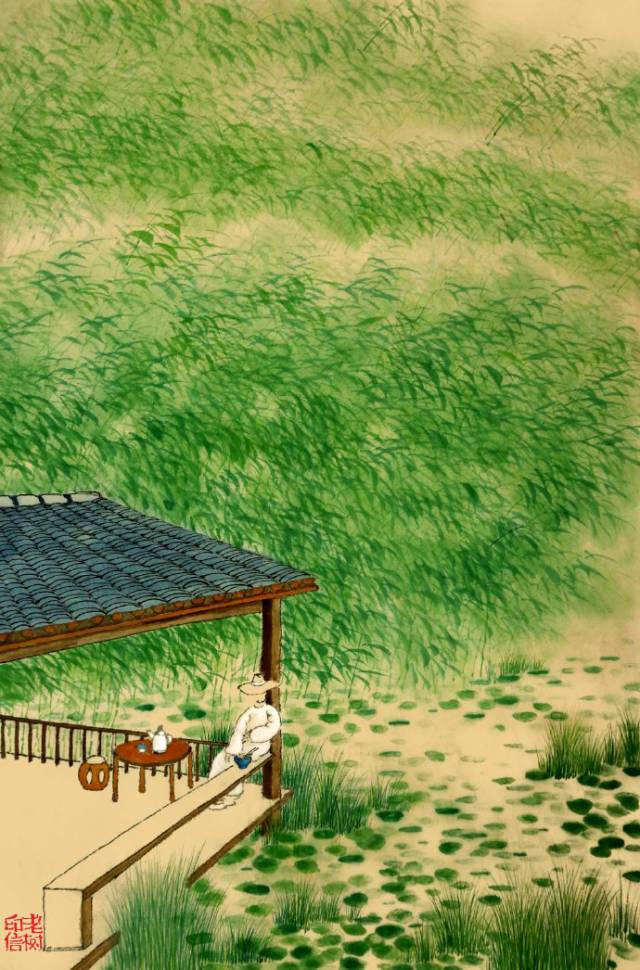

【版权说明】图文转载自“老树画画”,来源:诗词世界

温馨提示:推广内容如有侵权请

您

告知

我们会在第一时间处

理或撤

销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。

温馨提示:推广内容如有侵权请

您

告知

我们会在第一时间处

理或撤

销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。

其他平台转载请注明:

(来源:墨香中华 微信:moxiangzhonghua)

。

其他平台转载请注明:

(来源:墨香中华 微信:moxiangzhonghua)

。