撰文 /

江锦

摄影 /

庄方

编辑 /

Lorem Ipsum

我很久没有见过这么安静的上海了。周末早上六点多,从浦东杨高南路地铁站出来,天刚蒙蒙亮,宽阔的马路上没几辆车,行人就更少了。我不得不产生了一种怀疑:大师呢?网红呢?她们都在哪儿?

“你往公交公司门口走,树丛之后就是另一个世界”。

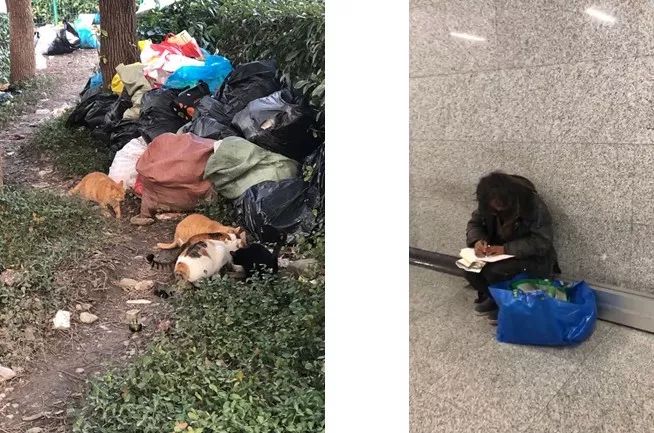

绕过树丛,我来到了这个新世界。十几人正围成一圈,举着手机,对准圆心:一个披头散发的流浪汉正在翻捡垃圾桶,几乎把半个身子探进了垃圾桶。他熟练地打开塑料袋,从吃剩的外卖袋子里拎出一个可乐瓶子,对围观的人认真解说:这种捡得最少,因为最好卖钱。一个穿军大衣的男主播将手机递给围观的另一个人,绕到流浪汉身后,帮他撑开黑色的垃圾袋。主播整理好了自己表情,小声问道:帮我按了吗?

“现在是早上六点,大师已经出来工作了”,直播的人一本正经的讲解。

沈巍成为大师正好一周。

“今天来得算晚的了,平时两点出来,今天三点半来,不然我早回去睡觉了。现在好了,又被你们缠上了。”流浪汉很有礼貌地抱怨了一句。

另一个人也伸手帮沈巍撑开了黑色垃圾袋。

“这个就是作秀了”,沈巍点评说。

“你们今天拉一拉,明天肯定不会拉了。”

“明天还来!”人群里有人呼喊。

沈巍走到一间空置的门面房前,转身对人群挥了挥手。

“

吃早饭吧,都去吃饭吧。

”

沈巍有时分不清,别人说他红了究竟是赞叹还是嘲讽。前几天,弟弟托附近水果店老板给他带的话,在他看来是绝对是无情的嘲笑:第一句话就是“你现在很红啊”。

他弟弟托人带话的主要目的,是嘱咐沈巍不要连累亲人:“我弟弟认为人家是在玩弄我,但我没有这样想。至少头一个发视频的人对我是充满尊敬的心态,并不是耍我。这其中肯定有耍我的,这很正常。”

有意思的是,“正不正常”恰恰是别人讨论沈巍和他走红的关键词。有人觉得沈巍被当成了动物园的猴子,有人又觉得那些网红才是猴子。

三个月前,一个山东淄博的烘焙师路过上海,拍下一段视频。昏黄的灯光下,沈巍靠着路灯坐在地上,腿上放了本书,闭着眼睛投入地说:“还有论语,从学而开始,一段一段都读的,不知道你是全读过还是…”据沈巍说,烘焙师还拍了一条,就是那段视频暴露了他的位置,在快手和抖音主播的炒作下,越来越多人直接找到了他栖身的地方。

演出开始了。

有人传说他是复旦高材生,有人传说他妻儿早亡。在十几秒的短视频里,他讲了”义乌”的来源、诗经的注释、点评曹操和三国。3月18号我看到一条视频,沈巍一脸无奈地恳求大家不要再来打扰他。热度不降反升,媒体赶来,进行了正儿八经的采访,沈巍的身世和经历总算弄清楚了。

紧接着有人举牌子要嫁给他,有人自称“师娘”,有人送来《论语》和《三国》,还有微商来要求带货。到了22日中午,沈巍临时栖身的店面门口拉起了警戒线,近百人聚集在入口,排队进去和“大师”合影。一个小伙儿抱着鞋盒跟沈巍合影,经过两三天的轰炸,沈巍很快明白了游戏规则:“能够为你们做广告,我也挺高兴的”,接过笔在鞋盒上签上了名字。

一个女孩跟沈巍合影,笑着祝他红得更长远。沈巍已经拿捏了一种礼貌又直白的回答风格:“你们当然希望我红得更长远,因为给你带来的利更长远了。”

见到沈巍之前,我一直猜想他的态度,对于形形色色的主播到底是厌恶、害怕、躲避、还是迷茫?离开喧闹生活二十多年的人,突然走红之后,如何面对?

沈巍待人接物颇有君子之风,有话直说,又不出言伤人。在快手的一段视频里,一个带鸭舌帽的男孩反复表达求学的要求,周围的人已经不耐烦了。有人伸手拦他,说你问的太多了吧,沈巍把手推开,继续跟男孩讨论。

在沈巍落脚点旁边的早餐店,我碰到从广州赶过来的罗刚。他在广州参与投资了一家MCN网红经济公司,沈巍在抖音快手走红之后,他从广州飞到上海,想了各种办法接触他,和他签约。在他看来,沈巍是一个头脑清楚的人,只是某些方面走到了死胡同,“垃圾分类的理念没错,但也可以适当注意个人生活和卫生。”罗刚非常看好沈巍的个人潜力,“因为他是自带内容的,而且非常正能量。”但他没有信心说服沈巍,“你不能糊弄他,他看得清楚得狠,谁都骗不了他。”

在沈巍和主播的互动里,有一种让人感动的、意外的坦诚。沈巍总是毫不掩饰的指出他们追逐利益,主播也不否认,继而直接的提出自己的要求,希望沈巍配合。

”我知道他们都是来蹭热度,我又能怎么办呢?这也算是皆利天下,即使我自己没有得利,因为我的缘故他们能够获利也是好的。我也想得利,但是我学不会,我弄不来这些,我就让给他们吧。另一方面受传统教育的影响,好像觉得有一点清高,君子固穷,是一个基本的底线。”

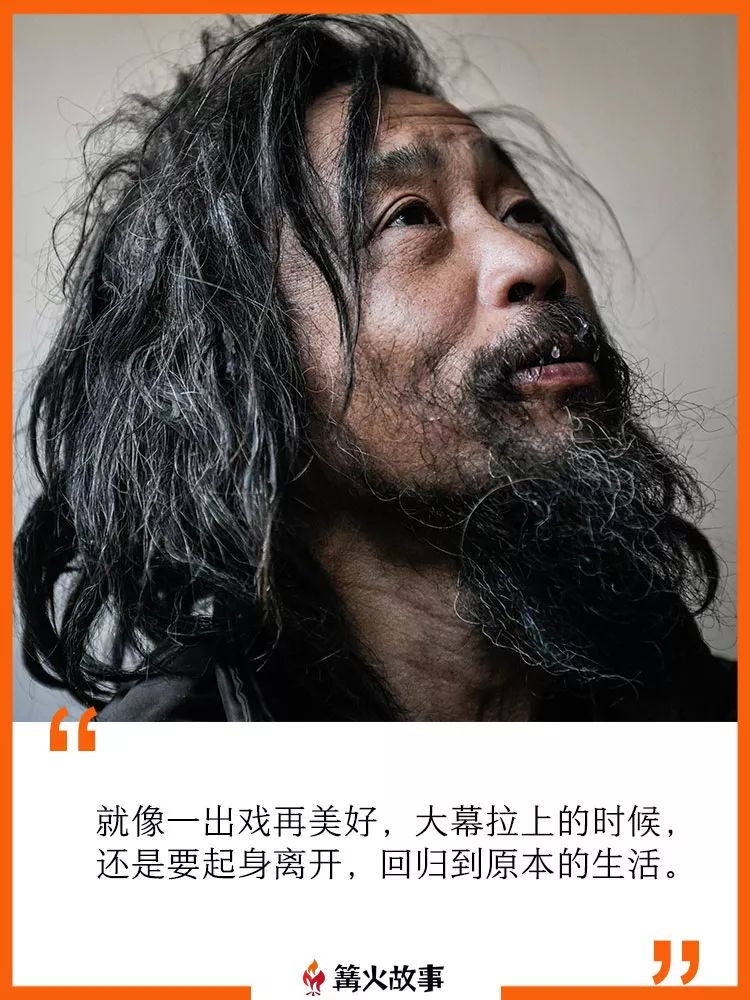

“这几天来人有人管我叫大师,有人管我叫爸爸,但是大家心里都明白,他就是叫我爷爷,过不了几天回家,我又变孙子了。我不把这一切当真,也不把它当假,就像一出戏再美好,大幕拉上的时候,还是要起身离开,回归到原本的生活。”

沈巍像沙滩上的一个大海螺,潮水涌来的时候,他的应对策略是保持不动,等待退潮。迄今为止,他还没有试图从潮水中抓住什么,也没有抵抗和逃避。

1993年是沈巍生活变化的重要转折。1986年他进入徐汇区审计局工作,尽管不喜欢和数字打交道,他还是认真完成工作。出于自己的习惯和理念,他把单位里随手扔弃的废纸和水瓶收捡起来,这一举动被同事“举报”,领导觉得他不太正常,让他回家休养。家里人更不能接受,从此沈巍和家庭的矛盾愈演愈烈。1995年,他曾被家人送进精神病院,三个月后他借着参加外甥女满月酒的机会逃到了无锡,才躲过一劫,和家人也彻底失去了和解的可能性。

除了买书,他几乎不消费。没有住所之后,他的书日晒雨淋,还会被人偷走,索性也不收藏了。失去了家庭联系,脱离了工作网络,他专注于垃圾收捡和读书看报。

在主流社会的价值体系里,这是两件事对他是无用的。

对大多数人来说,捡垃圾应该是为了维持生活,是一种走投无路的选择。但二十多年来沈巍一直有工资收入,不需要以此谋生。但如果坚持这样的生活方式,就必须脱离对捡垃圾充满敌意的社会环境。

读书也很正常,读很多书也不奇怪。但人们通常认为读书是有目的或者说是有作用的。即便不是为了升官发财,也可能可以写书或者成为名家文人。沈巍读书没什么体系,也谈不上目的,既不写作,也不参与讨论。

“读书的一个原因是害怕被时代抛弃。我怕别人听了我说的话,觉得根本不像读过书的人,不管生活过的怎么样,我希望我说的话至少是有内容,有道理的。”

“但你别看我现在侃侃而谈,要真让我去应聘或者参加活动,我就有点心理障碍,害怕自己在别人面前哑口无言,被别人笑话。这几天有人叫我去参加诗词大会,这种活动要以成绩来衡量我,我会害怕自己说错,当着一堆人的面出丑。”

“我喜欢读儒家经典,也试图做一些跟社会合拍的事情,想要有一番作为。但现在觉得可能永远没有这个机会了。我的年龄已经这么大了,你要说做官,那应该三十多岁就混个科级干部。或者说有的人三十多岁就写了很多短篇小说,我到现在一篇都没写,难道五十多岁能突然写出个《白鹿原》?”

沈巍倾向于“低估”自己,避免更多“失去”。他觉得自己的心态受到了家庭教育的影响。父母一向对他管教严格,不许他结交朋友,到现在他也很少主动和别人打交道。哪怕是别人对他有好感,他还是不知道怎么主动表达自己。家人的指责在他看来“不分青红皂白”:那解释还有什么用呢?

这套“理论”延续到了现在的情景里。其他人对他的故事和话语的演绎都不重要,解释毫无意义,因为他完全明白自己是谁,只要牢牢握住这个,就不用担心潮水的来去。