作者:刘永斌律师团队

来源:法融汇俱乐部(ID:zibenquan888)

《私募投资基金募集行为管理办法》(以下简称“《募集办法》”)第三章规定了特定对象确定程序,该程序是募集机构在推介行为开始之前必须要履行的程序,即通过投资者风险识别能力和风险承担能力问卷调查筛选出特定对象作为潜在客户。

一、相关法规及解析

《募集办法》第十六条:募集机构仅可以通过合法途径公开宣传私募基金管理人的品牌、发展战略、投资策略、管理团队、高管信息以及由中国基金业协会公示的已备案私募基金的基本信息。

私募基金管理人应确保前述信息真实、准确、完整。

解析:此条意味着,在私募基金备案之前,募集机构不得公开宣传其具体信息,备案后也只能宣传基金业协会公示的基本信息,与私募基金的非公开实质保持一致。同时,考虑到募集机构开展募集活动的现实需求,允许对管理人本身及其部分人员的相关信息进行公开宣传。

《募集办法》第十七条:募集机构应当向特定对象宣传推介私募基金。未经特定对象确定程序,不得向任何人宣传推介私募基金。

解析:本条强调首先履行特定对象确定程序,然后才能向特定对象宣传推介私募基金。增加前置程序规定,中基协期望能用前置程序界定特定对象,但是在实践中对于“特定对象”界定争议颇大。

《募集办法》第十八条:在向投资者推介私募基金之前,募集机构应当采取问卷调查等方式履行特定对象确定程序,对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估。投资者应当以书面形式承诺其符合合格投资者标准。

投资者的评估结果有效期最长不得超过3年。募集机构逾期再次向投资者推介私募基金时,需重新进行投资者风险评估。同一私募基金产品的投资者持有期间超过3年的,无需再次进行投资者风险评估。

解析:本条确立了问卷调查作为募集机构确定特定对象的主要方法,通过问卷调查结果来评估投资者的风险识别能力和风险承担能力,从而将投资者限定在一定范围内,同时强调投资者书面自认合格,从不同方面加强合格投资者的认定。

二、特定对象的确定的“三步走”

从《募集办法》来看,特定对象的确定,主要分为三步走,层层递进:

1、向不特定对象:募集机构可以通过合法途径向不特定对象宣传的内容仅限于私募管理人的品牌、投资策略、管理团队等信息。

风险提示:私募基金管理人或私募基金销售机构不得通过短信、互联网、电子邮件等公开或变相公开方式向不特定投资者宣传推介。同时,不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。

2、向特定对象:在通过调查问卷的方式完成特定对象确定程序后,募集机构可以向特定对象宣传推介具体私募基金产品;但办法规定了具体的推介内容及禁止推介行为和载体。

风险提示:募集机构应当向特定对象宣传推介私募基金。未经特定对象确定程序,不得向任何人宣传推介私募基金。《募集办法》中,列出了12条私募基金推介时的禁止行为,包括禁止公开推介或者变相公开推介;推介材料虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;以任何方式承诺投资者资金不受损失,或者以任何方式承诺投资者最低收益,包括宣传“预期收益”、“预计收益”、“预测投资业绩”等相关内容等十二项内容。

3、向合格投资者:募集机构完成合格投资者确认程序后才可签署基金合同,对其身份负有合理审慎地审查义务。

三、注意事项

(一)公开宣传与私募的界限

1.宣传信息:募集机构可以宣传的信息包括私募基金管理人的品牌、发展战略、投资策略、管理团队、高管信息以及由中国基金业协会公示的已备案私募基金的基本信息。此处可以公开宣传的信息仅包括私募基金管理人和基金的信息,而非销售机构自身的信息。

2.禁止性规定:《募集办法》规定,不得用以下方式宣传推介基金,包括公开出版资料;面向社会公众的宣传单、布告、手册、信函、传真;海报、户外广告;电视、电影、电台及其他音像等公共传播媒体;公共、门户网站链接广告、博客等;未设置特定对象确定程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联网媒介;未设置特定对象确定程序的讲座、报告会、分析会;未设置特定对象确定程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介。

(二)特定对象的调查程序

1.特定对象调查程序应当采取问卷调查方式,对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估。对投资者的评估结果最长不得超过3年。强调投资者应当采用书面形式承诺符合合格投资者的标准。需要注意的是,在以下两种情况下需重新进行投资者风险评估:

其一,满三年募集机构再次向投资者推介私募基金时;

其二,投资者风险承受能力发生重大变化,主动申请重新评估。

2.调查问卷的内容:调查问卷的基本内容应当包括:投资者基本信息、财务状况、投资知识、投资经验、风险偏好等。

3.在线特定对象调查程序:募集机构采用互联网方式推介基金的,应当设置在线确定程序。

4.调查问卷注意事项:

(1)通过问卷调查确定投资者,调查问卷务必与风险揭示书、合格投资者承诺函、基金合同等文件分开签署,调查问卷签署日期一定要先于基金合同等文件,且此类调查文件必须要有调查结论(评分结果)。此处的文件包括两个,即《私募基金管理人简要介绍》及《私募投资基金投资者风险调查问卷》。

(2)《私募基金管理人简要介绍》以私募基金管理人名义发出,内容可包括机构品牌、投资策略、高管团队、过往业绩(过往业绩披露限于已备案的私募基金)等可公开宣传信息,并附《私募投资基金投资者风险调查问卷》(“投资者调查问卷”)。

(3)投资者调查问卷的内容范本,建议以《私募投资基金投资者风险问卷调查内容与格式指引(个人版)》为最低要求,包括“投资者基金信息、财务状况、投资知识、投资目标、风险偏好”等模块,并根据拟募集基金产品的情况进行调整,以便于区分客户的投资偏好。

(三)合格投资者合格与否的标准

此前,确认合格投资者的方式为“要求投资者承诺符合合格投资者标准”,这种“承诺”的方式容易使合格投资者的审查流于形式,合规红线容易被突破。 如何划定合格投资者的证明标准、管理人审查义务的界限非常重要。《募集办法》的要求是要让投资者提供必要的资产证明文件或收入证明。从合理、适当审查的角度分析,投资者提供了证明文件即可,不宜继续扩大或延伸至审查证明文件的形成过程及其绝对真实性。

四、结语

建议委托律师根据产品情况设计专门针对确定特定对象的程序和文件,否则使用标准版本,投资者调查结果过于趋同,又或浮于表面,无法反映投资者的风险识别能力和风险承担能力,难以进行科学有效的投资者适当性匹配,为募集行为的整体合规埋下隐患。

中国基金报记者 高雯

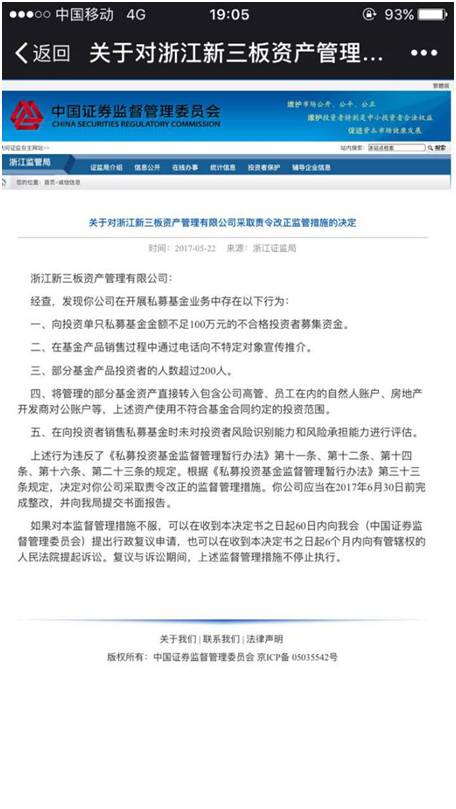

总有私募想在销售过程中“浑水摸鱼”,而最终还是没有被监管机构放过。继上月盛世嘉和被北京证监局处罚之后,近日又有私募基金因为销售违规等行为被责令整改。这一次是浙江新三板资产管理有限公司(以下简称“浙江新三板”)。

据浙江证监局披露,浙江新三板在开展私募基金业务中存在向不合格投资者募集资金、向不特定对象推介宣传、部分基金产品投资者人数超200人、基金资产使用不合符合同约定投资范围、未评估投资者风险识别能力和风险承担能力等五项违规行为。

中国基金业协会网站上的备案登记信息显示,浙江新三板成立于2014年8月18日,注册资本5000万人民币,为股权、创业投资基金,旗下共有6只产品备案,其中2015年11月备案1只,2016年备案4只,2017年5月备案1只。

其董事长为张方平,曾为国龙投资管理有限公司证券部经理。该公司5名高管通过基金从业考试。

根据工商管理资料显示,浙江新三板由董事长张方平和总经理兰际伟分别持股50%。张方平还持有杭州方际资本管理有限公司90%的股份,另有杭州方际股权投资合伙企业(有限合伙)持有10%的股权。方际资本并未在基金业协会备案中查询到相关信息。

浙江新三板官网显示,其业务领域涉及保荐挂牌业务、定向增资业务、股权基金业务、投资银行业务,愿景是成为中国一流的投资银行。

其官网还对浙江新三板和深圳达仁投资管理股份有限公司合作达仁方际并购基金进行了详细介绍,该基金的管理人之一就是达仁资管董事长王伟东,曾经就职于博时基金。

多项行为违规

具体到浙江新三板在开展私募基金业务中存在的违规行为,基金君逐条为大家解读一下,有则改之,无则加勉。

1、向投资单只私募基金金额不足100万元的不合格投资者募集资金。

违反《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条 “私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的单位和个人:(一)净资产不低于 1000 万元的单位;(二)金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。”

私募基金对于投资者的评估分为两方面,一是有承担风险的能力,二是有承担风险的意愿。而资金门槛和金融资产证明就在于确认投资者有能力去承担风险。如果没有做到的话,意味着投资人并没有被认定为可以参与私募基金投资。

2、在基金产品销售过程中通过电话向不特定对象宣传推介。

第十四条“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。”

其实这是私募基金的定向销售问题。第一,私募基金不能公开宣传,第二,不能向不特定对象传播产品。一旦向不特定对象传播私募产品,就相当于没有完成合格投资人的认定,既然不确定对方是否为合格投资人,那对方可能没有能力和意愿去承担风险。在去年7月份新规出来之后,这就被完全禁止了。

3、部分基金产品投资者的人数超过200人。

第十一条“私募基金应当向合格投资者募集,单只私募基金的投资者人数累计不得超过《证券投资基金法》、《公司法》、《合伙企业法》等法律规定的特定数量。投资者转让基金份额的,受让人应当为合格投资者且基金份额受让后投资者人数应当符合前款规定。”

契约型基金规定一个基金里面只能有200个客户,超出就不能在基金业协会备案。如果是合伙性质的基金,除了GP之外不能超过49人。因为一般使用合伙企业的性质大多为股权投资,上市前审核可能涉及到监管穿。

4、将管理的部分基金资产直接转入包含公司高管、员工在内的自然人账户、房地产开发商对公账户等,上述资产使用不符合基金合同约定的投资范围。

第二十三条 “私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金销售机构及其

他私募服务机构及其从业人员从事私募基金业务,不得有以下行为:(一)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动;(二)不公平地对待其管理的不同基金财产;(三)利用基金财产或者职务之便,为本人或者投资者以外的人牟取利益,进行利益输送;(四)侵占、挪用基金财产;(五)泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;(六)从事损害基金财产和投资者利益的投资活动;(七)玩忽职守,不按照规定履行职责;(八)从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动;(九)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。”

基金业协会要求基金资产需完全交由托管行托管。募集的资金打到托管行的募集户,如果有动作的话要给托管行划款指令,由托管行接到指令后采取操作。基金公司或者私募基金管理人是没有权力自己主动操作账户。

5、在向投资者销售私募基金时未对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估。

第十六条 “私募基金管理人自行销售私募基金的,应当采取问卷调查等方式,对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估,由投资者书面承诺符合合格投资者条件;应当制作风险揭示书,由投资者签字确认。”

销售私募基金时,应当做客户的风险揭示书,尽责告知客户可能面对的风险,确认投资者愿不愿意去承担投资风险。如果客户在风险揭示书上签字确认,则意味着愿意承担风险。

小心易违规雷区

浙江新三板的几项违规行为在私募基金行业中并非偶例。就在4月份,私募机构盛世嘉和投资基金管理(北京)有限公司遭北京证监局责令整改,并处罚款。其违规行为包括,未按规定办理基金备案手续、向合格投资者之外的个人募集资金、向投资者承诺最低收益、挪用私募基金财产。

而在3月份,浙江证监局也发布公告称,股权投资基金凯银投资存在向26名投资单只私募基金金额不足100万元的不合格投资者募集资金,且未与上述26名投资者签订基金合同的行为。同时,存在超出基金合同约定投资范围的资金拆借行为。

在业内人士看来,不定向宣传产品、承诺收益、向非合格投资者募集资金、未能把关投资者资产证明是私募基金销售中最易踩雷的区域,需要相关人员谨慎对待。更甚至有私募基金寻求无牌照第三方财富销售产品,也是不可为的违规行为。

《证券期货投资者适当性管理办法》实施在即,其核心就是“将合适的产品销售给合适的投资者”,不同类别的投资者对应相关风险等级的产品,加强对投资者的保护。而私募基金在销售过程中的“浑水摸鱼”的行为也会逐步肃清,日趋规范。