看看以下这组数据:

2020年自动驾驶汽车将有1000万在路上;

56%的工业公司将在未来5年内提高效率;

81%的家庭和建筑将实现智能化,这会带动什么需求?

答案显然是日益增长的传感器需求。

并且,这些传感器要求已不同过往,需应对可检测距离、速度和方位;可穿透任何材料;适应各种环境条件的“大考”,这在场无形的角逐中,毫米波雷达以其无可辩驳的优势成为当仁不让的“入围选手”,未来大有可为。

以自动驾驶汽车所需的ADAS为例,至2020年,预计全球车载毫米波雷达出货量可达7200万颗。按国内ADAS渗透率在2020年达到30%估算,每套ADAS需要4个短距离毫米波雷达+1个长距离毫米波雷达,则国内出货量可达4500万颗,市场规模将超200亿元。

这样的“盛宴”,不仅引无数英雄竞“折腰”,而驰骋的关键是找准定位、看清趋势。

无须再议与红外、激光、超声波、摄像头等传感器相比的优势,上述的数字即有超强的说服力,未来的变革亦是毫米波雷达自我“刷新”之旅。

从频段来看,目前主流的毫米波雷达频段为24GHz(用于短中距离雷达,15-30米)和77GHz(用于长距离雷达,100-200米),未来是分庭抗礼还是取而代之?

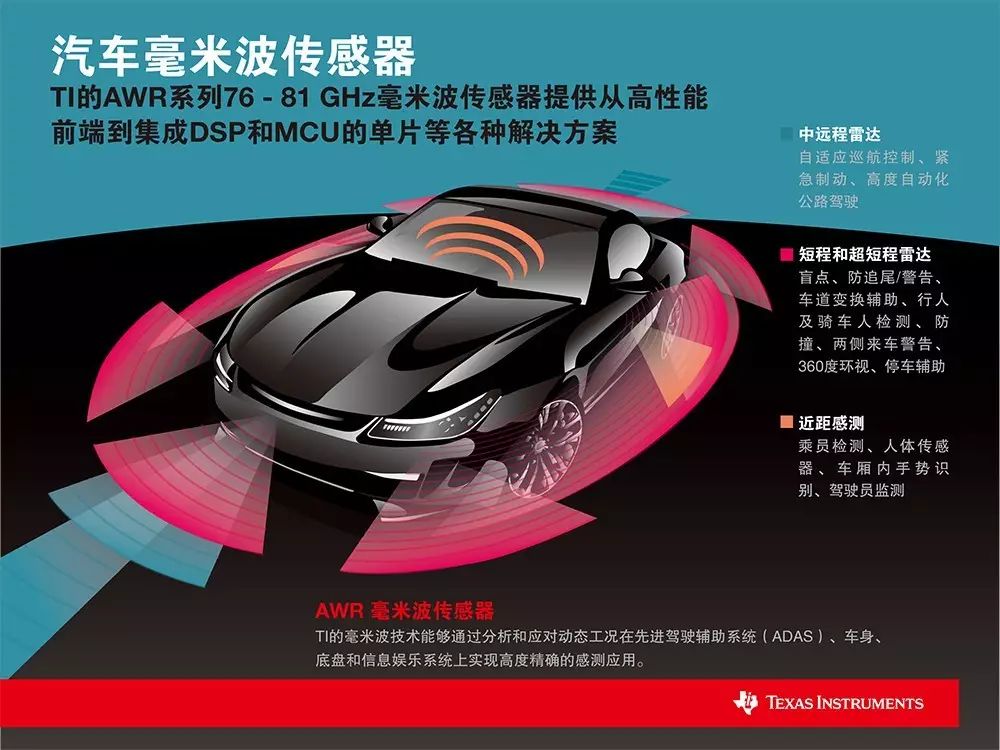

德州仪器(TI)汽车雷达产品营销总监 Sudipto Bose 对此分析说,长期来看,车载毫米波雷达将会统一于77GHz频段(76-81GHz),其中76-77GHz主要用于长距离毫米波雷达,77-81GHz主要用于中短距离毫米波雷达。

因该频段带宽更大、探测距离更远、精度更高,相比于24GHz,其物体分辨准确度提高2-4倍,测速和测距精确度可提高3-5倍。同时,可进一步缩减天线尺寸,更便于安装部署。

此外,毫米波雷达的“智能性”也需相应提升。“如在汽车应用中,根据汽车行驶状态不同,对毫米波雷达有不同的感知要求,如慢速时需几个厘米到十几米的感知能力,而当加速时将需要六七十米的感知能力,这

需要通过取样率和天线、数据处理的配合进行动态的频率调节,使用某一频率即可实现近、中、远距离共用,

TI已可提供这一灵活能力。” Sudipto Bose指出,“这样还非常有利于抗干扰,随着雷达使用越来越多,汽车在行驶中可感知到对方车辆发来的频率,通过动态调节可有效避免相互干扰。”

雷达射频前端MMIC芯片、主处理器是毫米波雷达的硬件核心,前端主要包括收发模块、功放和处理模块。目前大多数毫米波雷达前端基于锗硅(SiGe)技术,大都是分立式的,即发射器、接收器和处理组件均为独立单元,这使得其设计过程十分复杂,并且整体方案体积庞大。要知道在汽车应用中,

一般车辆中至少有10个雷达传感器,如果采用锗硅(SiGe)传感器,空间上的限制使得其“难堪重任”。

Sudipto Bose认为,未来毫米波雷达的要求

必然是集成度更高、体积更小、功耗更低,并且性价比更高,

需要另辟蹊径。

CMOS成为“中意”的选择。Sudipto Bose介绍,这带来三大显著优势,

一是

采用CMOS技术,引入了更高的集成度,可将MCU和数字信号处理(DSP)以及雷达前端集成在内,尽可能降低系统尺寸、功率和成本。TI最新推出的毫米波雷达已实现此高集成度。

二是

提升探测精度,甚至可达一根头发丝的精度;

三是

低功耗,与竞争对手相比整体功耗约为其1/4,基本处在150毫瓦的数量级;

四是

降低了尺寸,其芯片尺寸仅为10.4×10.4,甚至可集成到智能手表等可穿戴设备中。

虽然CMOS还面临速度等问题,但Sudipto Bose指出,在工艺技术改进的推动下,CMOS的速度可不断提高,79GHz波段可提供4GHz带宽,能够探测5cm范围以内的物体,实现更高范围的分辨,足以支持短距离的感测。

“因而,

未来CMOS将改变毫米波雷达的设计,并嵌入更高的智能化和功能性。

” Sudipto Bose总结说。

此外,不只需要传感器那么简单,对于汽车应用来说,不仅要考虑雷达前端的集成,与其他传感器的融合,还要考量与主处理器的“合作”,到底是集成还是分立,还是需灵活折中?

Sudipto Bose 认为,从产品趋势来看,一种是传感器本身的融合或高度集成,如将雷达前端或雷达+摄像头等其他传感器集成;另一种是单芯片系统方案,即多传感器+主处理芯片+DSP,未来的争夺战也将围绕这两方面展开,当然性价比是前提。在市场需求层面,

既需要有雷达前端集成芯片,亦需要单芯片系统方案,如RF+MCU或RF+MCU+DSP,以满足客户差异化的需求。

对于

ADAS处理主芯片来说,不仅需要达到车规级标准,还需要高性能、高带宽和异构计算能力,以及AI算法的软硬件架构匹配,这方面参与厂商均在发力。

要知道,这些厂商都是征战多年的悍将,如英特尔(收购Mobileye和Altera)、高通/NXP、TI、ST、英飞凌、英伟达、赛灵思、瑞萨、富士通、东芝等。而在射频前端市场,ST、英飞凌、

高通/NXP以及新加入的TI,使得竞争格局或悄然生变。未来随着一站式方案更受市场欢迎,后续的考验或再次升级。

而TI的策略是灵活的“分而治之”,最新发布的五大毫米波雷达涵盖雷达前端和整体方案,可分别应用于汽车与工业领域。Sudipto Bose 介绍,

主攻76-81GHz波段工作的三大传感器AWR1243、AWR1443和AWR1642可谓“和”而不同。

AWR1243是一款具有3个发射器和4个接收器天线的雷达前端传感器,主攻ACC和自动紧急刹车(AEB)等中长距离雷达应用。它具有一个内置的校准和监控引擎,客户可外接处理器进行耦合。而AWR1443器件包括针对3个发射器和4个接收器天线,并集成了包含0.5MB片上存储器的MCU,以实现前端的自主运行,可作用于接近感测,诸如停车辅助、乘坐人员探测、车门/后备箱开启装置以及简单手势运动等。

而AWR1642则是一款高端单芯片方案,实现了RF+MCU+DSP全集成,MCU可运行汽车开放式系统架构、集群和跟踪算法,DSP则可执行定点和浮点运算以提升处理效率。相比于传统的24GHz方案,其外形尺寸缩小33%、功耗减少50%、范围精度提高10倍以上、整体方案成本更低。它可针对短距离和超短距离应用,比如盲点探测、变道辅助、十字路口交通警示和车辆启停控制等。

除在汽车领域重拳出击外,面对工业领域的毫米波雷达应用,TI亦有备而来,开发的IWR1443和IWR1642已全面上市,IWR1443集成了RF和MCU;IWR1642单芯片则集成了RF、MCU、DSP。德州仪器(TI)工业雷达产品营销总监 Robert Ferguson表示,

毫米波雷达在工业中将会有越来越多的应用,如无人机、生产监测、液面感知、交通监测、智能交通管理等。

他举例说,比如在智能交通中,毫米波雷达可探测道路上车辆是否拥挤、十字路口情况,通过处理可动态调节红绿灯切换。

除雷达和单芯片方案外,为加快产品开发,TI还

提供针对所有款器件的评估模块、参考电路原理图、PCB设计文件和BOM,以及SDK软件开发套件。

通过充分利用TI的软件和系统开发套件(SDK),开发人员可在30分钟内即可评估和实现一个毫米波雷达项目。

你以为物联网时代机会空前丰富,

却发现

需求过于碎片化?

你有丰富的应用方案设计开发经验,

却苦于

找不到市场与订单?

你不想每天和同行拼价格拼节操拼下限,

奈何自己的

品牌知名度不够大?

机会来了!

国际电源管理半导体一哥

“英飞凌”

行业优秀方案

火热征集中!

如果你是

1)经验丰富的方案设计公司

2)与电源管理、射频、传感器方案相关

3)在研发产品中使用英飞凌产品

不要犹豫,赶紧扫码报名吧!

胜出的方案商,将加入英飞凌生态圈

与我们共同分享

国际知名大客户、物联网创新企业大订单!

想加入英飞凌生态圈,那就赶紧点击原文链接报名吧····