如果我们还能从 150 多年前莫奈的《日出》、梵高的《星空》中,依稀辨认出艺术“原来”的模样,那么, 150 年后安迪·沃霍尔的金汤宝罐头、达米恩·赫斯特的腌制鲨鱼,还有翠西·艾敏乱糟糟的床,无疑会给普通观众带来冲击:“这是艺术吗?”

这当然是艺术。五花八门的现代艺术带来了更多的可能性,它更多地关乎理念,简单得惊人却也绝妙。我们也常常感到挫败,即使知道一百条理论,可还是看不懂毕加索。本期【每周一书】推荐的《现代艺术 150 年》是艺术评论家

威尔·贡培兹的作品,他

避开艰涩的理论,用诙谐幽默的语言

梳理了二十多个现代艺术流派的渊源流变,勾勒了现代艺术的发展历程。

贡培兹绘制的全景图涵盖了

创作中的美学、政治、社会、科技、个人经历等种种元素

,可谓深入浅出之作。

回顾现代艺术一个半世纪的反叛之路,我们见证了艺术家对“何为艺术”的无尽追问,这也是他们对周遭世界的回应与抵抗。

我知道一百条理论,也看不懂毕加索

杨慧

工作之后才想起学画。因为时间宝贵,难免有点焦虑感。画烦的时候不禁会给自己泄气,你看毕加索笔下眉目不辨的所谓少女,马蒂斯笔下扭曲相连的肢体,辛辛苦苦打这些基础有什么用?当然是急功近利的负气话。除了傻瓜,如今已没人再诋毁毕加索、马蒂斯乃至康定斯基的天才。我也懵懵懂懂地知道一些关于现代艺术企图全盘颠覆传统的理论,但是这些概念至多使我与这些画家之间达成了一种谅解,但并不能让我随意地享受其中。于是便产生了一种望而生畏的疏离感。

但我当然知道现代主义及之后的画作不是用情绪的宣泄或是单纯的反叛这种言论就能一言蔽之的,在流传下来的这些经典身后,势必会有某些深厚的哲学思想或是绞尽脑汁的心灵问寻,只不过常人囿于介质而无法窥见其一二。在这种苦恼的烦扰下,摆在眼前的《现代主义 150 年》就成了救星似的存在。

正如书名所示,这本书勾勒了跨越 150 年的现代艺术发展历程,在这其中揉入了二十多个现代艺术流派的故事,涵括了近百位艺术家及其代表作。或许是因为本书的作者威尔•贡培兹先生常年在 BBC 艺术频道做主持,他懂得如何让观众/读者更加专注于其尚不可解的事物。

在这本书中,贡培兹先生不仅解析了作品本身,还提供了一幅创作的全景图,这幅全景图描绘了艺术家在创作之中的美学、政治、社会、科技、个人经历等种种元素。他非常善于还原场景,极其出色地完成了一系列大师特写。谁能想到《亚维农的少女》之所以被创造出来是因为争强好胜的毕加索受到了同行竞争的威胁?或是波普艺术所展现的色彩是源于爱德华多•保罗齐童年时在冰淇淋和糖果店的打工经历?

《现代主义 150 年》最打动我的地方,正是贡培兹先生的这种“接地气”之感。他无意打造一本大部头学术著作,甚至“展开了想象的翅膀”,在诙谐幽默中阐释了存在即审美的渊源。与此同时,我们又会为他的学术素养深深赞叹。稍加留意他对每张作品的记叙,你就会发现他的剖析并不是浅尝辄止,而是驻足于真挚清澄的理解。在他的头脑里有一张非常清晰的线路图,现代主义庞杂的支系传承在他的笔下延展开来。这使得他从不畏惧历史的纵深对比或横向展开,在“浪荡子”马奈和翠西•艾敏之间也能发掘出某种共通之处。

现代主义艺术虽发萌于 19 世纪末,但在此之后的艺术发展仍然处在量变的过程中,现代主义的余韵一直绵延至今。今年刚好是杜尚的小便池年满百岁。作为一只经历了风风雨雨的马桶,它从被嘲讽、谩骂到被朝圣、被瞻仰。在这一个世纪的时间里,艺术世界确实发生了翻天覆地的变化,而贡培兹先生深深地宽慰我们,现代的“艺术不再必须与美有关”……“艺术就像个游戏,你真正需要知道的只是它最基本的规则,以便让一度令人困惑的东西开始变得有意义”……

副标题:一个未完成的故事

作者: 【英】

威尔·贡培兹

译者: 王烁 王同乐

出版社: 广西师范大学出版社

出版年:2017-03

泉 1917

【英】威尔·贡培兹

1917 年 4 月 2 日,星期一。美国总统伍德罗 · 威尔逊正在华盛顿敦促国会正式向德国宣战。与此同时在纽约,三位穿着讲究的年轻人,离开坐落在第 67 街西 33 号的一套漂亮复式公寓,款款向城里走去。他们脸上带笑,边走边聊,不时发出低低的笑声。对于走在两位粗壮朋友之间的那位苗条而典雅的法国人来说,这种街头漫步总是令他心旷神怡。作为一名艺术家,他在这座城市生活已有两年:长到足以认路,短到还不至于对这座赏心悦目、充满魅力的城市习以为常。向南穿过中央公园再朝哥伦布广场前进,一路走来所产生的愉悦感总让他精神振奋;绿枝嫩叶与周围建筑相映成趣的美景,在他看来简直就是世界的一大奇观。对他来说,纽约城是一件艺术珍品:一座布满美轮美奂的现代展品的雕塑园林,比人类另一件伟大的建筑作品威尼斯更具活力和急切感。

三人徐徐走在百老汇大街上,这条大街犹如一个寒酸的不速之客,闯入周边富有而美丽的街道。抵近市中心时,太阳隐却到难以穿透的水泥和玻璃建筑之后,春天的空气中多了一丝寒意。两名美国人隔着走在他们中间的朋友交谈着;法国人的头发被风向后吹起,露出高高的前额和坚毅的发际线。他们交谈,他则沉思;他们前行,他却止步。他从一家杂货店的玻璃窗向内看,为了减少反光,他把手搭在眼睛上面,露出了纤长的手指和修剪整齐的指甲,手背上筋脉清晰:看得出他是一个受过良好教育的人。

他在那里停留片刻,便离开了商店,抬头看了看。两位朋友已不见踪影。他四下望望,耸了耸肩,点燃一支雪茄,而后穿过马路,倒不是为了去找他的朋友,而是想寻找温暖阳光的拥抱。此刻是下午 4 点 50 分。法国人的心头一阵焦虑。商店即将打烊,而他却急需买样东西。

他稍稍加快了步伐。周围一切令他兴奋的事物,他都想视而不见,但大脑却极不情愿:那么多该看、该想、该欣赏的东西摆在面前。他听到有人喊他的名字,便四处看了看。是沃特·艾伦斯伯格,两位朋友中较矮小的那位。自从 1915 年 6 月那个刮风的上午,这个法国人乘船踏上这片土地的那一刻起,艾伦斯伯格便为他在美国的艺术创作活动提供赞助。艾伦斯伯格喊他到马路这边,穿过麦迪逊广场,再去第五大道。但是这位诺曼底公证员的儿子却仰着头,此时他的注意力正集中在一块巨大的水泥“奶酪”上。这位法国艺术家在还没有到纽约的很久之前,便被这座人称熨斗大厦的建筑迷住了,它就像一张早早送出的城市名片,在召唤着他前去安家。

他第一次领略这座著名高楼的风采是在它刚刚建起的时候,那时他还住在巴黎。他从一本法国杂志上看到了阿尔弗雷德 · 斯蒂格利茨给这幢 22 层高的建筑奇迹拍摄的照片,照片摄于 1903 年,之后这座高楼又进行了改建。十四年后的今天,无论是熨斗大厦还是已成摄影室老板的斯蒂格利茨,都成为他新大陆生活的一部分。

他的浮想联翩被艾伦斯伯格又一声抱怨的呼叫声打断,声音中还透着点受挫感。只见这位矮壮的资助人兼艺术品收藏家正使劲向法国人挥手,另一位美国人则站在艾伦斯伯格身旁微笑。约瑟夫 · 斯特拉( 1877 — 1946 )也是一名艺术家,他了解这位法国朋友那精准明晰却又变化无常的思维,更欣赏他面对饶有兴致事物时那种不能自制的憨样。

三人再次会合后,沿着第五大道向南走去。不久便抵达目的地:第五大道 118 号,专事生产卫浴设施的 J. L. 莫特铁器厂零售部。店内,艾伦斯伯格和斯特拉憋着笑,他们的法国同伴则在卫生间样板间和门把手陈列品之间忙着搜寻什么。几分钟后,他叫来店员,指向一个普通的平底白瓷小便器。三人重新走到一起。周到的店员告诉他们,这件方便工具产自英国贝德福德郡。法国人点点头,斯特拉笑了一声,艾伦斯伯格则兴高采烈地在店员背上一拍,说这玩意儿他买了。

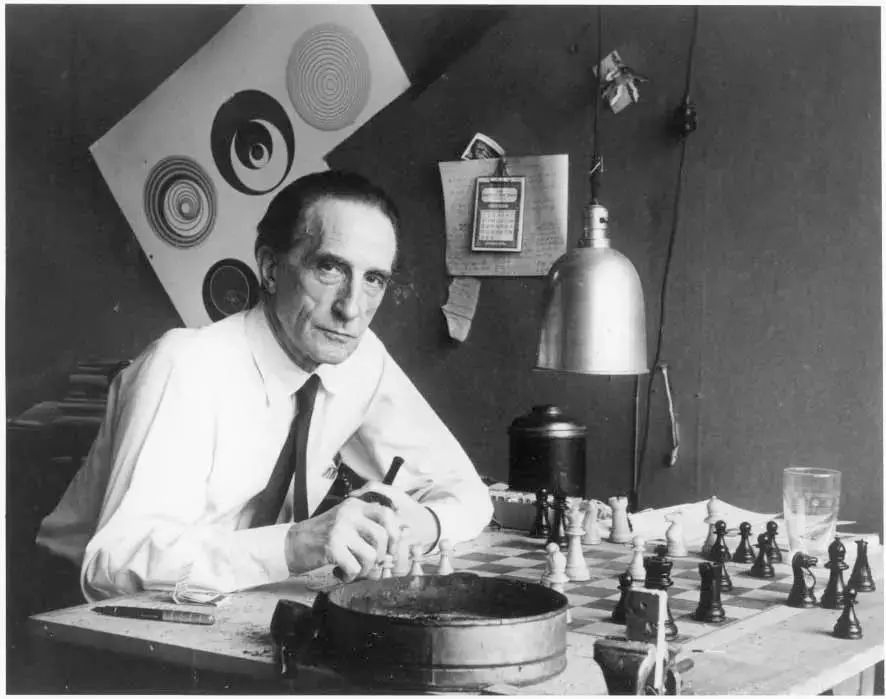

他们离开了店铺。艾伦斯伯格和斯特拉去叫出租车,他们那位文文静静、泰然自若的法国朋友则抱着沉甸甸的小便器站在道旁,为自己构思出的小便器计划感到乐呵:把它作为一出小闹剧,搅动沉闷艺术界。低头看着它那白光光的表面,马塞尔 · 杜尚( 1887 ——1968 )笑着心想:这东西说不定能掀起一点风浪。

马塞尔 · 杜尚

小便器到手,杜尚把它带回自己的工作室。他把这件沉重的瓷家伙靠墙平放,又把它倒转过来,使它看起来像倒置在那里。之后,他在器具外沿左侧用黑漆署上“ R. Mutt 1917 ”的笔名,注明日期。他的作品几乎大功告成,只剩下一件事:他得给他的小便器起个名字。他选择了“泉”。这件几小时前还随处可见、难以归类的小便器,经杜尚之手变成了一件艺术品。

至少杜尚自己是这么认为的。他相信自己发明了一种新的雕塑形式,即艺术家可以选择任何已有的、批量生产且不具明显美感的物件,通过解除其实际功用(换言之,使它变得无用),通过给它命名,通过改变其通常被观看的角度和背景,使它变成一件事实上的艺术品。他把这种新的艺术制作形式称为“现成品”:一件原本已经制成的雕塑。

这一理念的形成历时数年。那时他还在法国,当他在自己的工作室把一个自行车轮和前叉绑在一条板凳上时,这一理念便产生了。当时做它纯粹为了自娱自乐:他喜欢转动车轮,看它旋转。可到后来,他开始把它看作一件艺术品了。