在中国人口老龄化态势日趋明朗的背景下,银发群体已成为休闲旅游消费市场上的重要力量,发展老年休闲旅游产业对于提升老年人晚年生活质量、满足其对美好生活的需要提供了有效的途径。基于2016年的“中国国民旅游休闲状况调查”相关数据分析发现,中国老年居民休闲旅游呈现出游频率与消费水平较高、其消费主要集中于交通与餐饮方面、侧重于家庭出游、住宿设施的选择更加讲究舒适实惠、侧重于静态及观赏性强的传统性旅游产品及对目的地公共服务总体评价较高等总体行为特征,针对上述特征提出了针对性的建议与措施,以期有效激发老年居民休闲旅游的消费潜力。

按照“65岁以上的人口即为老年人”与“老年人口占总人口比例超过7%即为老龄化社会”的国际规定,中国早于2000年进入老龄化社会。据国家统计局的数据显示,截止到2016年底,中国老年人占总人口的比重已经高达10.8%,老年人群体已经成为消费市场上不可忽视的力量,与老年银发市场相关的商品与服务需求不断增加,给予了许多行业前所未有的发展机遇。五大幸福产业(包括旅游、文化、体育、健康、养老)中的两个产业与老年消费群体直接相关,而在旅游、文化与体育等休闲产业层面,银发市场的地位与作用不断提升,尤其是老年旅游休闲产业的发展,对于提升老年人晚年的生活质量与促进家庭、社会关系的和谐发挥了重要作用。《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》也多次提及针对促进老年群体休闲旅游需求的政策要求。因此,针对老年休闲旅游市场开展微观研究,不仅有助于从整体上把握老年旅游市场的整体发展态势,而且可以为旅游目的地开展针对性的精准营销提供较为客观的参考。

(一)数据来源与基本描述

本文所使用的数据来自中国国家旅游局2016年“中国国民旅游休闲状况调查”。该调查主要在中国不同区域的16个城市通过拦截访问与网络问卷两种途径进行,调研所获取的数据能够满足随机性要求。本文主要提取了65岁以上老年人的相关休闲旅游调查数据以探究其休闲旅游概况。本研究所涉及的老年人共638人,其中男性占53.5%,女性占46.5%。在调查对象的文化程度构成中,小学及以下的老年人群体占比24.2%,拥有中学学历的老年人占比69.5%,大学及以上学历的老年人占比6.3%;在婚姻构成中,未婚的老年群体占比5.8%,已婚无孩子的占比1.7%,已婚有孩子的占比90%,而离异或丧偶的老年群体占比2.5%。

(二)老年群体休闲旅游的条件分析

1

.

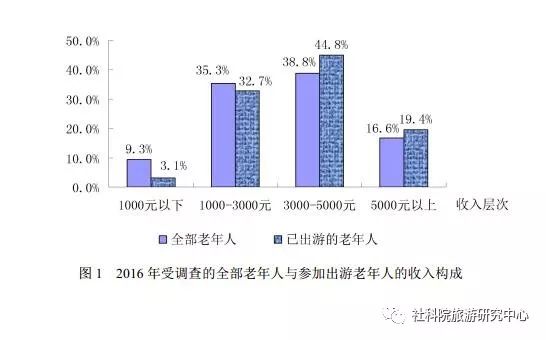

收入方面

当前老年人的收入主要包括退休工资收入,除此之外还有存款利息、投资红利及子女赠送等,正呈现出多元化趋势,这也为老年人开展休闲旅游活动提供了重要条件。根据2016年所采访的老年居民调查结果显示(见图1),月收入在1000元以下的老年人群体占比9.3%,1000-3000元的占比35.3%,3000-5000元的占比38.8%,5000元以上的占比16.6%。由此可见,所调查的老年人收入水平相对较高。而通过调查2016年已经参加外出旅游休闲活动的老年人群体中,月收入在3000-5000元的占主体地位,占比约为44.8%,其次为1000-3000元的收入群体,占比约为32.7%,由此说明月收入在3000-5000的小康型老年群体是银发休闲旅游市场的重要需求力量。

2

.

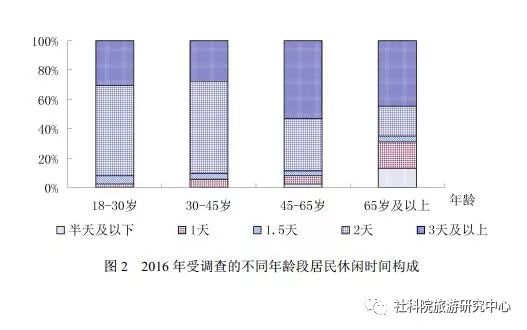

闲暇时间方面

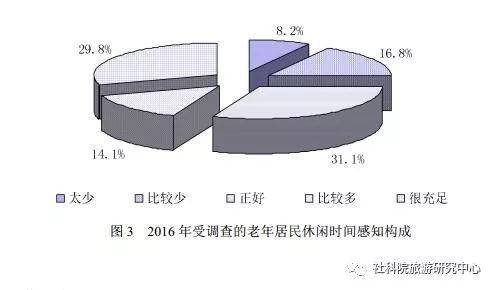

众所周知,闲暇时间是开展休闲旅游活动的另一重要条件。据调查显示(见图2),相比其他群体而言,由于退休、子女独立等原因,老年人的闲暇时间相对更加充裕,在“每周闲暇时间在3天及以上”的选项中,老年人群体占比44.9%,超过了18-30与30-45岁两个年龄段的群体,而45-65岁年龄段群体的占比则超过了老年人群体,这主要是由于不少老年人退休年龄较早,如果放低对老年人的年龄界定,他们可以归类为老年人群体行列,而“每周拥有两天闲暇时间”的老年人群体占比也超过了20%,也就是说每周至少拥有两天闲暇时间的老年人比重将近65%。而在闲暇时间的感知方面,如图3所示,有31.1%的老年人群体表示“现有的闲暇时间正好够用”,而表示“闲暇时间较多或较为充足”的老年人群体共占43.9%,而仅有25%的老年群体表示“现有的闲暇时间不够用”。由此可见,无论在客观时间配置还是主观闲暇时间的感受方面,老年人群体的闲暇时间优势可以转化为休闲旅游的条件优势。

3

.

休闲偏好方面

老年人的休闲偏好是其开展休闲旅游活动的内在动力,老年人对休闲的态度与看法可以间接衡量其休闲偏好。本研究通过5个题项来评估老年人的休闲偏好,根据李克特5点量表法的等级标准对老年人的休闲认同度进行评分,其分值在1-2.4之间表示不认同,2.5-3.4之间表示不确定或态度中立,3.5-5之间表示认同。关于“休闲是公民基本权利”的选项,受调查的老年人群体表达了比较高的认同度,其均值为4.06;而关于“休闲是缓解压力达到幸福生活的必备内容”,老年人群体对其认同均值也高达3.89;老年人也高度认同“为了休闲投入金钱与时间是值得的”及“旅游是其休闲的重要内容”,其认同均值分别为3.73与3.7。总体来看,老年人对这些题项认同度较高,显示了老年人群体较强的休闲旅游偏好。老年人由于退休在家或子女独立的原因,除去身体条件的限制,老年人群体外出休闲旅游的愿望与倾向较为强烈。

(三)老年居民休闲旅游总体行为分析

1

.

休闲旅游频次

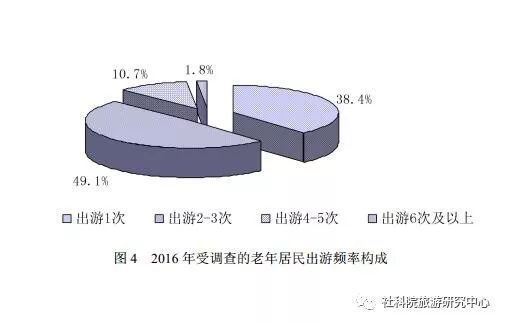

据调查结果显示(见图4),在2016年外出开展休闲旅游活动的老年人群体中,约有49.1%的老年人外出休闲旅游2-3次,出游1次的老年人占比38.4%,而出游4次以上的占比12.5%,这说明了老年人的出游频次以2-3次为主。就逗留时间而言,如图5所示,老年人全年外出开展休闲旅游活动的逗留时间主要集中在10天以下,其中5天以下的占比31.3%,5-10天的占比31.6%,而10-20天的为25.4%,20天以上的仅为13.7%。由此可见,老年人群体外出旅游频率相对较高,逗留时间相对较长。

2

.

休闲旅游消费

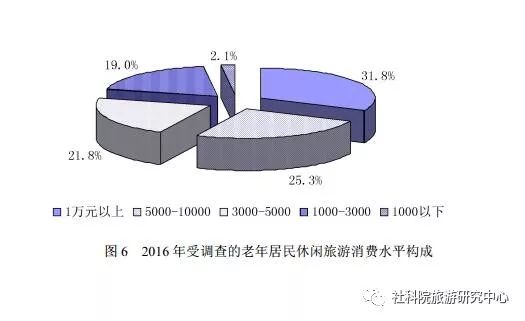

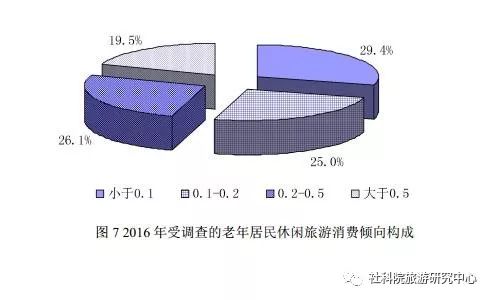

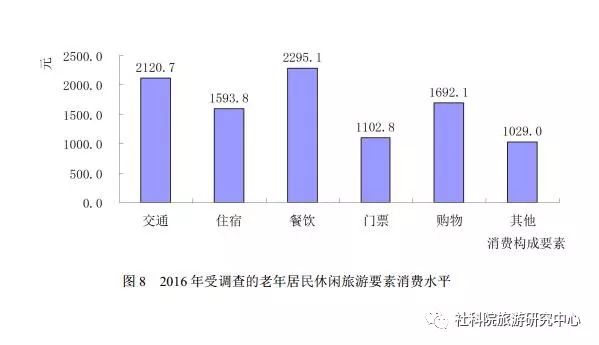

老年人旅游消费水平较高,消费较为谨慎,主要集中于交通与餐饮方面。据调查结果统计(见图6),2016年老年人旅游消费在1万元以上的占比为31.8%,然后依次为5000-10000元、3000-5000,1000-3000元、1000元以下,其占比分别为为25.3%、21.8%、19%与2.1%,显示了老年人休闲旅游市场消费水平较高,市场潜力巨大。但就老年人休闲旅游消费倾向(休闲旅游总消费/可支配收入)而言,如图7所示,老年人休闲旅游消费倾向较低,其休闲旅游消费与收入占比大部分在0.2以下,占比54.4%,远高于消费倾向处于0.2-0.5的老年人群体比重。此外,消费倾向在0.5以上的老年游客占比最低,仅为19.5%,这说明老年人在休闲旅游活动中,保持着相对理性与谨慎的态度,其消费市场还存在较大的提升空间。在老年人休闲旅游消费构成要素中,如图8所示,总体消费水平最高的是餐饮,平均消费额为2295.1元,其次为交通,其平均消费额为2120.7元,购物与住宿紧随其后,分别为1692.1元与1593.8元,而景区门票平均消费相对较低,为1102.8元,这说明了交通与餐饮是老年群体休闲旅游消费的重头戏,老年人在休闲旅游过程中更注重基本设施的舒适性与适宜性。

(四)不同人口统计特征下的老年人休闲旅游行为总体比较

基于性别、学历、婚姻及收入等不同人口统计特征下的老年人休闲旅游频率及消费水平的比较结果见表1。

1

.

性别

对不同性别的老年人群体进行单因素方差分析的结果显示,女性老年人出游频率高于男性,女性每年平均出游2.66次,而男性每年平均出游2.35次,究其原因,老年家庭的子女大多已经成家立业,其所承担的家务劳动及照顾孩子职责大大减轻,同时女性由于长期从事紧张的职业工作以及繁杂的家务劳动,造成生理、心理、精神上的疲惫和压力,其休闲度假需求相对男性更加强烈,女性的外出休闲旅游消费也是显著高于男性,女性外出休闲旅游年均消费10800元,而男性外出休闲旅游年均消费为8655.9元,这主要是因为相对于男性而言,女性外出休闲旅游消费一方面更加注重舒适享受,另一方面在购物方面花费占据比重较大,由此可以看出,女性老年人外出进行休闲旅游具有高出游率与高消费的特点。

2

.

受教育程度

通过单因素方差分析发现,老年人出游频率及旅游消费在不同的受教育层次群体中呈现出显著差异。具体而言,拥有小学及以下学历的老年人平均每年出游2.33次,中学学历的老年人平均每年出游2.47次,而拥有大学学历的老年人平均每年出游3.75次;在旅游消费方面,三个学历层次的老年人每年的平均旅游消费依次为7556.7元、9775.4元与16500元。由此可以看出,随着老年人受教育程度的不断提高,其出游频率与休闲旅游消费也呈现出不断升高的态势。究其原因,一方面随着受教育程度的提高,其学识、阅历及休闲意识均较高,从而导致较高的外出休闲旅游需求;另一方面,较高的受教育程度意味着较高的收入水平,从而为外出休闲旅游活动提供较好的条件。

3

.

婚姻

通过单因素方差分析发现,老年人外出旅游次数和消费水平跟其婚姻状态密切相关。年均出游频率在婚姻状态分布上由高到低者依次为已婚有孩子、离异或丧偶、未婚、已婚无孩子。而年均旅游消费水平由高到低者依次为已婚有孩子、未婚、已婚无孩子、离异或丧偶。由此可以看出,已婚且有孩子的老年人具有高出游率、高消费水平的特点,原因在于该类老年人以家庭旅游形式出游居多,其出游频率及消费均较高;离异或丧偶的老年人出于继续寻求生活伴侣与排解失落情绪的需要,外出休闲旅游的频率也较高;而未婚的老年人可能由于思想观念超前,选择高消费水平的休闲旅游活动的机会也较多。

4

.

收入

由表1可以看出,随着收入水平的提高,老年人旅游群体的出游频率与旅游消费水平也随之增加,月收入水平不足1000元的,其出游频率为1.75次,年均旅游消费为6065.6元;而月收入在5000元以上的,其出游频率则高达2.79次,年均旅游消费水平为11800元。由此可见,跟其他不同年龄段的群体一样,收入水平的提高为老年人外出开展休闲旅游活动提供了必不可少的物质条件,这与前文的分析也较为一致。

(一)休闲旅游行为特征分析

本研究通过休闲旅游类型、信息获取途径、住宿类型、交通方式及旅游活动类型等方面对老年人休闲旅游行为的特征进行具体探究。其结果见表2。

1

.

休闲旅游类型:主要以家庭出游与自助游为主

据调查显示,在2016年已出游的老年群体中,约有73.9%的老年人主要与家人一同外出旅游,而与朋友或同事出游的约占48.4%,而独自出游不足5%。这说明老年人主要通过外出旅游活动来增进亲情与友情,促进家庭关系和谐与人际交往。此外,约有56.6%的老年人外出休闲旅游选择自助游,这主要基于短距离的外出休闲旅游,大多跟随家人自助出游;另外约有49.3%的老年人选择跟团出游,主要是因为跟团出游所具备的安全、周到、优惠等优点备受老年人的青睐。而老年人选择自由行的比例相对较低,仅占31.3%,究其原因,受安全、身体条件等限制,自由行所面临的风险较高。

2

.

休闲旅游信息获取途径:主要来自亲朋好友的介绍,但也日趋多元化

据调查统计,老年人休闲旅游信息主要来自亲朋好友的介绍,约占43.9%,这说明老年人休闲旅游信息的获取主要基于“面对面”式的口头传播。随着互联网的日益普及,老年人通过手机或电脑网络途径获取相关旅游休闲信息也日益频繁,占比37.7%。而通过旅行社了解相关旅游信息的老年人也较多,占比12%,通过媒体广告了解相关休闲旅游资讯的占比不足5%。

3

.

住宿类型:以经济型连锁酒店为主

据调查,老年人外出旅游住宿主要以经济连锁型酒店为主,占比41.1%,而住星级酒店的老年人比重也相对较高,达32.7%,其中,住三星级酒店的比重最高,高达54.2%,这说明选择住宿方面既考虑舒适性又讲究实惠性。

4

.

交通方式:主要

以

汽车为主,长短途交通方式的选择存在显著差异

据调查,在长途休闲旅游交通工具的选择上,选择乘坐飞机出游的老年人比重最高,约占27.7%,其次为长途汽车,约占23.2%。此外,老年人也比较青睐高铁出游,占比19.5%。而在中短距离的交通工具选择上,备受老年人青睐的交通工具依次为长途汽车、私家车、高铁,占比依次为41.6%、25.7%与19.3%。这说明无论是长途还是中短途交通,长途汽车是老年人比较喜欢的出游交通工具,其原因主要是汽车能够为老年人提供“点对点”、“门到门”的便捷服务。而飞机、高铁等交通工具也成为老年人出游的重要选择,这说明了老年人出游更加注重便捷、安全、舒适。

5

.

旅游活动类型:以静、亲、慢为主,侧重于传统性旅游产品

据调查,老年人对乡村风情、都市文化及特色民俗旅游活动比较感兴趣,传统文化及生态旅游活动也占比较高,而专项旅游及主题旅游活动占比相对较低,这说明老年人相对热衷于静态、修身养性的旅游活动,对于自然观光及传统文化民俗类的活动也比较青睐。

(二)休闲旅游服务感知特征分析

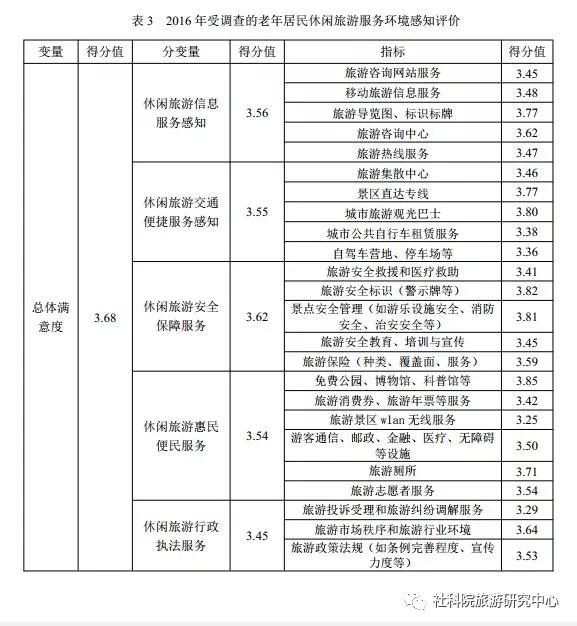

众所周知,休闲旅游服务环境的营造对于老年人开展休闲旅游活动至关重要,这关乎老年游客满意度的有效提升与忠诚度的培育,是老年休闲旅游市场营销中的重要环节。本研究主要从信息服务、交通便捷服务、安全保障服务、惠民便民服务及行政执法服务等方面探究老年人群体休闲旅游服务环境感知态度,其感知态度的衡量主要以满意度为指标,根据李克特5点量表法的等级评分标准,其值在1-2.4之间表示不满意;2.5-3.4之间表示不确定或态度中立;3.5-5之间表示满意。其具体评价结果见表3。

1

.

休闲旅游信息服务感知

在老年人对休闲旅游信息服务感知方面,老年人总体上对目的地的旅游标识(导览图、标识牌)与咨询中心的信息服务比较满意,而对于网站咨询、移动信息服务等评价值相对较低,主要原因在于相对其他群体而言,老年人比较热衷于传统的“面对面”式的咨询方式,而对于比较现代化的网络咨询方式等的熟练度较差,使用频率较低,由此带来较低的感知度。

2

.

休闲旅游交通便捷服务感知

据调查,老年人对于城市观光巴士最为满意,其满意度均值为3.80,其次为景区直达专线(3.77),而对于集散中心、自行车营地、停车场及城市公共自行租赁服务车等满意度较低。究其原因,老年人对于“点对点”的交通服务比较高,而中国不少休闲旅游城市开设了旅游观光巴士,景区直达专线交通网络也日益完善,为老年人提供了极大的休闲观光便利条件。而由于老年人年龄、身体的原因,其对于自驾游、自行车等交通工具需求相对较低,因此对这方面的感知度较低。

3

.

休闲旅游安全保障服务感知

据调查,老年人对于旅游安全标识(警示牌等)与景点安全管理满意度最高,均值分别为3.82与3.81,对于旅游安全保险也有较高的满意度(3.59),但对于旅游安全救援与医疗救助、旅游安全教育培训的感知度较低,其值不足3.5。不难看出,为了给老年游客营造安全的游览环境,无论是旅行社还是景区都从各方面加大了安全管理力度,尤其是预防性安全管理方面,老年人对其感知度较高。而由于发生事故的频率较低以及在目的地逗留时间相对较短等原因,对于旅游救援及教育培训等方面的感知程度相对较低。

4

.

休闲旅游惠民便民服务感知

据调查,老年人对于免费公园、博物馆及科普馆等满意度最高(3.85),这既跟老年人谨慎消费有关,也与老年人热衷于文化类旅游消费密切相关,而中国越来越多的文化设施面向社会免费开放,为老年人带来较好的文化休闲体验。除此之外,满意度较高依次为旅游厕所(3.71)、志愿者服务(3.54)及其他便利服务(如通信、邮政、金融、医疗及无障碍设施)(3.50)。随着中国大部分地区“厕所革命”的推广,如厕环境质量大幅提升,志愿者服务在信息咨询、导引、援助等方面为老年人提供了较大的便利,而随着全域旅游开展,各种便利服务(通信、邮政、金融、医疗)与旅游的契合度越来越高,景区与目的地城市对于特殊群体旅游条件日益重视,无障碍旅游设施的建设日益完善,这均给予老年人较好的旅游体验,而老年人对于旅游消费券与年票、景区无线网络服务的感知度相对较低,分别为3.42与3.25,这主要跟老年人使用消费券与年票的低频率有关,同时老年人并不善于利用网络服务,因此对于无线网络服务感知度较低。

5

.

休闲旅游行政执法服务感知

据调查,老年人对于旅游市场秩序与行业环境、旅游政策法规的宣传力度的感知程度均较高,其均值分别为3.64与3.53,说明近年来随着国家对于旅游市场环境整治力度的加大以及目的地对于老年游客维权法律法规宣传力度的提升,老年人对此感知较深,但旅游投诉受理及调节纠纷服务感知度较低,不足3.5,这不仅是国内旅游行业面临的普遍问题,同时也反映了在外出休闲旅游过程中,老年人维权意识较差。据统计,老年人在旅游过程中面临不满意服务状况时,约有70%的老年人选择忍气吞声,认为“算了,反正不会待太久”。而仅有20.6%的选择投诉维权,仅有8.4%的人选择不投诉而是通过网络进行曝光,这也说明提升老年人旅游消费维权意识势在必行。

6

.

总体满意度感知

据计算目的地环境满意度均值发现,老年人对于目的地旅游环境的满意度感知呈现出旅游安全保障服务(3.62)、旅游信息咨询服务(3.56)、旅游交通便捷服务(3.55)、旅游惠民便民服务(3.54)与旅游执法服务(3.45)依次递减的分布特征,依据李克特5点量表的等级评分标准,老年游客除了旅游执法服务呈现出不确定的感知态度外,对其余服务感知都表现出满意的态势,因此旅游执法方面已成为老年游客不满意态度的主要来源,而这之中老年人的投诉与维权成为关键的影响因素。

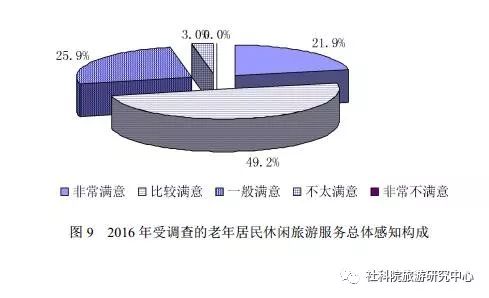

总体而言,老年游客对于旅游公共服务的总体满意度较高(3.68),如图9所示,持非常满意与比较满意态度的老年游客分别占21.9%与49.2%,而持不满意态度的游客仅占3%,由于比较满意的老年游客远高于非常满意的游客,所以对于老年游客的公共服务满意度感知还有较大的提升空间。

(一)针对老年人群体进行精准化营销

具有不同人口统计特征的老年游客休闲旅游行为特征存在显著差异,女性、高学历、高收入及已婚有孩子的老年群体出游频率及消费水平均较高,是银发市场营销活动的重要群体,有助于提升老年旅游市场的营销效率。鉴于老年人勤俭节约、消费理性、价格敏感的特质,可以通过价格优惠、特殊活动与景点免费等方式刺激该群体的出游需求。鉴于老年人的主要陪同群体为家人,可通过有效开展家庭旅游营销活动,带动银发市场的有效开发。

(二)为老年人群体提供定制化的休闲旅游产品

由于老年群体在旅游六要素方面的消费同其他群体存在显著差异,因此需要积极开发设计针对老年人群体的休闲旅游产品。例如,在住宿方面,老年人比较讲究舒适、便捷及性价比高,旅行社在组织旅游住宿产品时,可以适当考虑向经济型连锁酒店与中档星级酒店方面倾斜,各地独具特色的老年公寓也可以适当考虑;在餐饮方面,老年人花费比重较高,考虑到老年人的健康状况,可以向老年人提供既具有地方特色又具有生态环保、清淡可口的家常便饭;在旅游活动方面,老年游客更倾向于传统性观光与文化旅游产品,注重观赏性,因而旅游活动应尽量满足老年人散心需要及怀旧情结,尤其是求知型、爱好型及娱乐型休闲旅游产品需要进行重点开发。

(三)积极维护老年人旅游消费权利,拓宽老年人旅游投诉渠道

老年人对于旅游执法服务环境感知评价相对较低,主要原因在于老年人对旅游投诉受理及调节纠纷服务感知较低,大多数老年人表示,他们在出游过程中面临不满意情形时,主要采取忍气吞声的态度,这既折射了老年群体维权意识不强,同时也反映了老年人旅游消费维权途径并不畅通。一方面,需要通过多种教育宣传手段提升老年人的旅游消费维权意识,另一方面,积极拓宽老年人旅游消费维权投诉途径,鉴于现有的投诉途径多集中于网络、电话,并不便于老年人进行投诉维权,因此可以有效创新增加“面对面”投诉途径,例如,相关旅游管理机构设立现场投诉机构,积极主动征求老年人的感知意见等。

摘自:《2017-2018年中国休闲发展报告》,社会科学文献出版社2018年出版。该书由中国社会科学院旅游研究中心编撰。

顾问:何德旭、杜志雄、夏杰长、刘德谦

主编:宋瑞

副主编:金准、李为人、吴金梅

本文作者:王明康,中国社会科学院研究生院博士研究生。