发挥情感感知、审美及直觉优势,做机器人不擅长的非标准化的创造性工作。

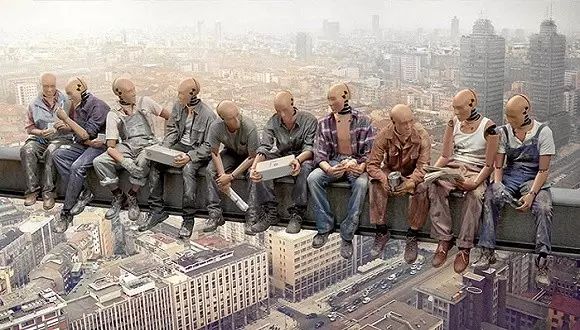

人工智能时代人的机会在哪里?人工智能并不能取代大部分工作岗位,但是它能取代相当大一部分工作岗位,而且已经开始上演。

在《北京折叠》的小说里,作者郝景芳描绘了不同空间,有的能够利用人工智能使之为自己服务,而有的空间的人工智能则更多是取代了人们的岗位,人们不仅生活没有改善,自己的职位还被抢占,生存状态反而受损。

“在《新一轮产业革命》中有句话,新兴科技最大获益者只可能会是这样的社会和企业,他们不仅在已有的事业上加倍努力,还能够引导人们去适应正在发展的工业。”郝景芳在赤兔聊人工智能时代的人类时表示,这次人工智能时代的到来,我们要做的不仅是在技术方面改革现在的工业系统,而是要引导所有人更适应现在新技术带来的社会变化,“在这样的情况下,我们每个人都需要考虑,未来整个社会绝大部分的工作岗位会从何而来?"

人工智能做的工作一定是重复性的、标准化的,目前来看,它不能像人类那样有目的地寻找、有意识地发现,因此很难进行创造性的设计和情感上的识别与沟通,在人际关系、审美等所有真正跟人躯体性相关的非标准化创造性事情上,人工智能目前还差得很远,很可能未来也做不了。

可以这么说,整体社会的工作并不会大量被取代,只不过工作性质会有大量迁移。未来的社会分工会更明确,标准化的信息生产交由人工智能,人类则负责完成创造性的工作。未来的组织也会更明确,人的工作组织不再是固定制。“人会重新从工厂迈入江湖。你不再只是一个企业的雇员,而是可能跟这些人做一些项目,又跟另一群人做其他项目,每个人的身份都是流动的。”郝景芳表示,未来大部分人的工作可能都集中在以下领域:创造性的设计类工作,情感沟通与人际交往类的工作,艺术与审美性的工作,以及与人的身体相关的,和身体的运动与发展相关的工作。

这意味着,综合性的理解能力、情感感知及审美能力也成为了未来人工智能社会真正需要的人才能力,但目前标准化的教育制度还远远落后于人才需求的时代发展。

现代学校制度是工业革命之后大规模的社会运动、社会公共服务与现代的工业社会工作体制相结合的教育体制,它既不考虑源头,即你是一个什么样的人,也不考虑多样性的出口,它要求的是一样的答案。只是不停地把一个人分类往狭窄的方向输送,培养出最好的流水线工人,可以标准化地做计算,听话而没有什么想法,然而这些人未来很大程度上都会被人工智能取代;此外,大量需求人才的公司却一人难得,因为他们想要的人不仅有非常强的综合能力,还有很好的人际交往能力和审美能力,可以做出好设计,也可以指挥人工智能机器人做事。这种人才太稀少了。

当然这些都是大趋势的推断,未来还是需要有各种各样的工作,其中也会有一些跟机器人相重复。但如果你希望能够走在时代前面一小步,就应该更多地把目光放在跟机器人不同的这些方面,在通识教育、情感教育、艺术教育方面会做更多个人针对性的探索和努力。

现在很多人情感感知力都很弱,看到另两人在一起时不太能感觉到他们之间的关系及情感,与别人面对面交往时,对于对方的表情、情绪等的感知和体验能力都不够。这实际上也和我们从小到大学校里只是重视计算和逻辑分析,以及标准化的处理答题和语言表达,而忽视了人与人之间交流的教育有关。而一个机器人可以做很多标准化的事情,却无法做到敏锐感知到对方的真正情感需求,然后做出符合的决策判断。因此这就是人必须要学会并擅长去做的。

就像数学、语文一样,情感的感受力也是需要去运用练习的。情感教育有两个必要步骤。一个是了解自己,通过冥想正念、自学相关书籍、或是他人的辅助慢慢地开始分析理解自己的思绪,自己的人格,所有的情感;另一个过程则是越来越多地把自己投入到和他人的生活中,建立有意义的人际关系,一种真正能够有思想和情感共鸣的人际关系,而不仅是责任关系或交易关系。这对于我们理解自我、理解他人都非常重要。

此外,艺术和审美能力也是目前的教育中往往忽视,但在未来真正跟人工智能竞争工作岗位时最重要、最需求的。并不是说我们一定要能够懂得所有的宗派,更重要的是要能把对艺术的理解和对美的感知融入生活。哪怕是从事工业或金融业,也要在其中引入审美和艺术创造的部分,这样就能把这种审美转化到生活中的方方面面,提升我们对于美的感知能力和创造性。