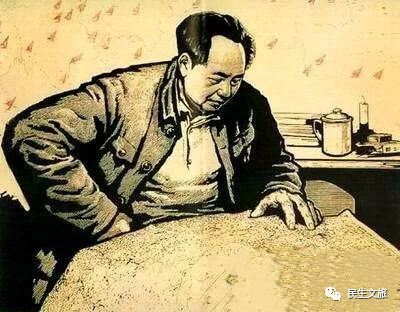

伟人最爱干的事情

是查看地图

面对地图

他胸怀寰宇俯瞰天下

世界格局了然于心

很多人自称路痴

面对地图也会迷路

找不到自己的所在

如果我们也掌握了上帝视角

始终俯瞰人间

就永远不会迷路

尤其是对那些乱七八糟的废青而言

高手对弈,棋高一着,就能让对手满盘皆输。而毛泽东和蒋介石对弈夺取东北棋高四着,蒋介石怎能不彻底败北?怎能不输个精光?

一、棋高一着:

毛泽东早早就谋划夺取东北

毛泽东高瞻远瞩的及早谋划东北,及早进行布局,无论国共双方,他是第一人。

1、毛泽东对东北志在必得。

东北地域辽阔,工业和交通发达,农产丰富,素称“东北谷仓”。1942年城市化水平达到23.8%,而中国城市化水平在1986年才达到23.7%。

毛泽东在1945年4月23日召开的中共七大的一份报告中说:“从我们党,从中国革命最近、将来的前途看,东北是特别重要的。如果我们把现有的一切根据地都丟了,只要我们再有了东北,中国革命就有巩固的基础。”“现在,我们的基础是不巩固的,不要以为很巩固了。为什么不巩固呢?因为我们现在的根据地在经济上还是手工业的,没有大工业,没有重工业,在地域上也没有连成一片。”

由此可见两点,一是毛泽东对东北志在必得,因 “东北是特别重要的”;二是为何宁肯“把现有的一切根据地都丟了”也要夺取东北。因现在所有根据地有两大致命弱点,都没大工业、重工业,没有地域连成一片。毛主席在其他谈话中还讲到两条,东北能背靠苏联。从红军时就想打开背靠苏联的通道都没实现;东北一旦夺取,与华北解放区连成一片,中国就解放了半壁河山。

所以,到小日本投降时,“得东北者得天下”,此言绝对不虚!抢占东北,就成为一场决定国共两党两军命运举足轻重的棋局。

2、毛泽东早早就布局东北。

1931年“九一八”事变后,国民党不战而退,致东北全境沦陷,在那里无一兵一卒,。与此相反,自“七七事变”以来,毛泽东就高度重视东北。

中共中央两次专门研究部署东北工作。1939年1月26日,中央书记处专门研究东北抗联,在听取关于东北抗联的报告后,毛泽东指出:东北抗日义勇军抗战最久,有七年的历史,现在虽只有一万人,但成为很好的基础。现在的问题是使中央同东北抗日联军建立联系,首先派出交通员并设法派电台去。东北抗日联军,如果有好的领导,在山村及反对民族敌人等条件下有发展的可能,否则也有削弱的可能。

1944年9月4日,中央开会研究东北工作,毛泽东指出:满洲工作之开展,不但关系中国未来局面至巨,而且已成刻不容缓之紧急任务。指示晋察冀分局及冀中区委、冀热区党委,山东分局及胶东区党委各成立一满洲工作委员会和领导一切可能的力量开展满洲工作。

对夺取东北早有方向性思路。就在这两次会议之间,毛泽东在1942年7月9日给刘少奇的电报指出:“须估计日本从中国战败后撤退时,新四军及黄河以南的部队集中到华北去,甚或整个八路军、新四军须集中到东三省去,方能取得国共合作的条件(此点目前不须对任何人说)。”此时,毛泽东对夺取东北,已有了方向性思路。

东北抗联已占据57座城市。及早谋划,中共领导东北人民和东北抗联同日寇血战14年,在靠近华北建立了冀热辽根据地。特别在苏联红军攻占东北时,东北抗联参加了饶河、宝清等地作战,进驻了8个地区57座城市,积极建党建政。1945年9月,东北抗联改名为东北人民自卫军,周保中任总司令,到10月,已发展到7万余人。

二、棋高二着:

毛泽东命令迅速出兵东北

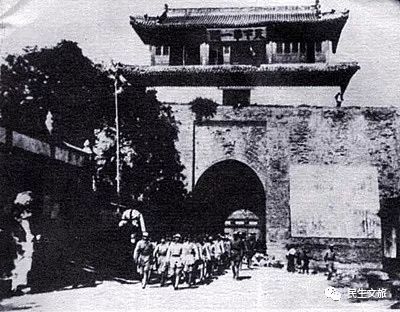

日本宣布无条件投降。蒋介石却命令解放区抗日军队“原地待命”,“不准擅自行动”。在这种情况下,毛泽东及时做出直接进军东北,这是决定解放战争胜利的关键一招。

1、中共中央决定建立东北局。

在毛泽东亲赴重庆谈判,由刘少奇代理毛泽东主持中央工作。1945年9月15日,政治局扩大会议决定成立中共中央东北局,由少奇提议,彭真任第一书记、东北民主联军政治委员,陈云、程子华、林枫、伍修权为委员,立即开赴东北。后罗荣桓、李富春、张闻天、高岗等也陆续派往东北,七大中央委员44人,候补中央委员33人,有22人到了东北,已占到近三分之一。毛泽东还亲自点将,派正患病的中共中央西北局常委兼组织部部长陈正人,出任东北人民自治军总政治部主任。

2、毛泽东命令迅速出兵东北。

命令冀热边特委书记、晋察冀军区第13军分区司令员兼政委李运昌率部五个团进驻承德、山海关至赤峰、朝阳、锦州和沈阳一线,切实控制进入东北的陆上交通。

苏军囿于外交条约限制,对进军东北的八路军不太友好。刘少奇似乎没毛泽东进军东北的信心,于9月7日提出:去东北部队只保持原定的5个团,“因情况不明,暂时决定不派更多部队去”。毛泽东即于重庆复电不同意:热、察两省为我必争,及时增驻重兵十分必需,除去东北者外,仅控制热、察两省就应有20个团的兵力。而去东北的部队除原定的5个团外,至少应再从山东、冀鲁豫及晋察冀抽出10个1500到2000人的团,经冀东、热河分散开入东北活动。不难看出,毛泽东决意出兵东北十分及时。

9月11日,书记处决定:由山东抽调四个师12个团进入东北,并电令华北去东北干部即日集中起程。海陆并进,日夜兼程,至11月底,中共所属新四军第3师所辖3万余人,陕甘宁第359旅、教导第二旅,警备一旅各一部及延安抗大、延安炮校等共万余人;晋绥第第32团,冀鲁豫第21团,连同罗荣恒的部队共11万余人,2万余党政军干部,陆续到达东北。

如果没有毛泽东的坚决果断的先机出兵东北,一旦美式装备和训练的国军精锐,经美舰运至东北,中共的军队再想进入东北,就难如登天。

可历史是人民书写,人民解放战争的历史是由毛泽东主笔!

高手对弈有句行话:弃子不弃先手!这说明掌握主动性有多么重要。毛泽东和蒋介石在争夺东北这场事关生死对弈,在早谋划,早出兵中,就已经占有了先手和先机,随后,毛泽东又早换帅、早关门,蒋介石不仅丢掉了东北全境,还丢掉了近50万精锐部队,并丢掉了大势已去!

三、棋高三着:

毛泽东迅速用林彪取代彭真

百度词条“彭真”有这样一段话:“在到达东北后,彭真在矛盾错综复杂、形势变化急剧的情况下,不能审时度势,先是不肯离开大城市沈阳,被迫撤离沈阳后,还是不能认清形势,带领东北局机关仍然徘徊沈阳市郊,不能带领和发动群众尽快开辟并建立东北根据地。”

1、彭真与林彪矛盾的公开化。

1945年11月24日,中央通知东北局:国民党可能派兵袭击沈阳。次日,林彪两次建议东北局和自治军总部移到海龙,部队绝大部分撤离城市,准备建立以延吉、临江、通化为中心的根据地。彭真则坚持留在沈阳做最坏准备。在走和留问题,彭真和林彪产生重大分歧。林彪发火道:谁想占沈阳谁占,我可要把部队撤走了。林彪放弃了与国民党军队在沈阳决战的计划,采纳了黄克诚的意见,即放弃城市,到远离大城市和铁路线的地区,发动群众建立根据地。彭真则缺少建立根据地、进行武装斗争的经验。那些富有建立根据地、进行武装斗争经验的同志,在东北局又占大多数。仅仅两个月,东北局代表两条思路的彭真、林彪的冲突就公开化了。

2、毛泽东明确支持林彪的意见。

撤出沈阳后,林彪又指挥部队撤出绥中、兴城、锦西等地。12月5日,彭真致电中央军委并林彪,提出我仍可集中主力与敌争夺沈阳、长春。同一天,高岗和陈云复电否定了彭真意见,并建议建立根据地,整训部队,建立地方武装,以备翌年春天的决战。12月7日,中央复电肯定了林彪意见。

12月24日,国民党军进入沈阳这天,意识到问题严重的刘少奇给东北局发电:你们主力部署在沈阳、长春、哈尔滨三大城市周围及南满,似乎仍有夺取三大城市的态势。你们屁股坐在大城市附近,背靠有很多土匪的乡村,如果顽军一旦控制大城市,你们在城市附近不能立足时,主力以至全局就不得不陷于被动。你们今天必须放弃争取东北大城市的任何企图。你们今天的中心任务,是建立可靠的根据地,站稳脚跟。否则恐有一时陷入被动之危险。

12月28日,毛泽东代表中共中央起草给东北局的指示电:让开大路,占领两厢,建立巩固的东北根据地。

3、林彪同彭真已互不相容。

1946年3月6日梅河口会议,东北局和部分党政军主要领导,对和战、创建根据地、部队作战方针等问题陷入争论。彭真、李立三等政工干部认为东北形势共产党占优势,提出“先攻打长春,后攻打四平”。林彪、黄克诚等军事干部认为东北局势严重恶化,对军事行动极为不利,并批评以彭真为首的东北局没有建立根据地,没有为军队提供良好的后勤保障,会议不欢而散。彭真等人向中央提出调换军事干部,林彪等人则向中央军委致电反映东北局主要领导盲目乐观。事情发展至此,林彪和彭真已互不相容。

4、中央决定改组东北局。

1946年6月16日,中共中央决定改组东北局,林彪为东北局书记、东北民主联军总司令兼政治委员,彭真、罗荣桓、高岗、陈云为东北局副书记兼东北民主联军副政治委员,并由林彪、彭真、罗荣桓、高岗、陈云5人组成东北局常委。1946年7月3日至11日,改组后的东北局举行扩大会议,彭真参加此会后,即淡出东北局。

如此改组东北局似乎不合常理,当时,中共政治局委员只13人,除五大书记只有8名政治局委员,其中,彭真、高岗、陈云是中央政治局委员,彭真、陈云还是中央书记处候补书记,在党内的地位仅次于五大书记,而林彪仅是中央委员。按常理彭真不担任东北局书记,也理应由高岗、陈云接任。可毛泽东不仅让林彪担任东北局书记,还将中共在东北的党政军权都集于林彪一身,还特别致电林彪:“前线一切军事政治指挥,统属于你,不应分散。”最终的结果证明,这个决定无疑正确,这是毛泽东夺取东北又一精妙高着!

对为什么改任林彪为东北局书记,毛泽东1949年3月在七届二中全会有一番话:“七大以后,全党全军,用脚走到东北,大约半年到7个月的时间,有偏差,我们开头也不了解。山海关、锦州守了两星期,消灭敌人在锦州与沈阳间,也是这么希望的。后来林彪说不行,无枪、无粮、无政权、无经费、无鞋,老百姓正统观念。于是让开大路,占领两厢。这是陈云、高岗、洛甫的主张。中央接受了,指示他们执行了,集中起来,胜利了。彭真的错误,舍不得大城市,那是不对的。不要说路线错误,因为时间不长。中央指示后,没有坚持,但工作不能了,要调动。”

四、棋高四着:

攻取锦州“关门打狗”

辽沈战役决战的胜负关键在锦州,蒋介石和毛泽东都看到了锦州这步关键之棋,但毛泽东成功攻取锦州,实现了“关门打狗”。

1、毛泽东不失时机发起辽沈战役。

经1947年的夏季、秋季和冬季攻势,东北战场的国民党军被分割、压缩在长春、沈阳、锦州及附近狭小地带。国民党军据守已失去意义,其数十万主力部队装备精良,且大部分已处在运动战状态,能得到空军支援,夺路而出很有可能。东北蒋军若撤入华北和中原,势必严重影响已启动的淮海战役。

考虑东北野战军兵力大大优于敌人,打歼灭战比较容易成功;东北野战军若拿下东北,可以以东北工业支持其余解放区部队;辽沈战役一旦胜利,东北野战军即可挥师入关,协助华北人民解放军一同对抗华北国民党部队,组织平津战役。于是,1948年9月,中共中央军事委员会命令东北野战军发起辽沈战役。由林彪,罗荣桓,刘亚楼组成总前委,林彪为书记,统一指挥辽沈战役。

2、毛泽东反复明确战役关键是锦州。

毛泽东将东北的党政军权集于林彪一身,但并没当“甩手掌柜”。毛泽东定下的战役方针,先打锦州,封闭国民党部队逃出关外的道路,“关门打狗”是上上之策。1948年2月7日,毛泽东致电东北局和东北军区主要领导,明确提出“以封闭蒋军在东北加以各个歼灭为有利”的战略设想。

对此战略设想,东野认为实施困难。4月18日致电毛泽东和中央,提出拟于5月中下旬攻打长春和阻击援敌的作战方案。毛泽东复电:“同意你们先打长春的意见……”却又有两个“意思”:南下的困难并非你们设想的大;长春城也可能“万一不能攻克”。

5月24日,东野试攻长春遇阻。5月29日,致电中央军委,建议以一部兵力久困长围长春,准备在敌撤退时途中追歼。可卫立煌集团坚持“集中兵力,重点守备”,并没对长春实施地面增援,使东野围城打援无法实现。

毛泽东于7月23日电令华北军区立即组织西进兵团,迅速进军绥远,以便分散傅作义的兵力,便于东北野战军在北宁线作战。并在西柏坡亲自向聂荣臻和杨成武交代“东北打,华北拉”的战略任务。7月30日,再次致电林罗刘:“关于你们新的作战计划,我们觉得你们应当首先考虑对锦州、唐山作战。

对林彪南下作战表现犹豫,毛泽东8月9日以中央军委名义复电,严厉指出:“你们应迅速决定并开始行动,目前北宁线正好打仗,你们所谓你们的行动取决于杨成武的行动,这种提法是不正确的。”8月12日再次致电,严厉批评:“关于你们大军南下必须先期准备粮食一事,两个月前亦已指示你们努力准备。两个月以来你们是否执行了我们这一指示一字不提。现据来电则似乎此项准备工作过去两月全未进行,以致现在军队无粮不能前进……对于你们自己,则敌情、粮食、雨具样样必须顾虑周到,对于杨成武部则似乎一切皆不成问题。试问你们出动遥遥无期,而令该部孤军早出……对于战局有何利益。”

经毛泽东一再催促,8月24日东野致电军委:“我部……在九月六日前后,即可在北宁线各城打响。”9月5日,毛泽东复电指出:“你们主力不要轻易离开北宁线,要预先涉想继续打锦州、山海关、唐山诸点,控制整个北宁路(除平津段)于我手,以利尔后向两翼机动。”

9月7日,由毛泽东起草的致林罗刘的电报(后以《关于辽沈战役的作战方针》为题,收入《毛泽东选集》):“强调指出:“置长、沈两敌于不顾,专顾锦、榆、唐一头为适宜……长、沈之敌倾巢援锦……争取将卫立煌全军就地歼灭。”根据毛泽东确立的辽沈战役作战方针,东野制定了相应作战计划,主力转入南下作战实施阶段。

10月2日,林彪得悉国民党海运4个师到达葫芦岛,担心被夹击。于当日22时特急电报中央军委,提出继续打锦州或回头打长春的两个作战方案。毛泽东立即复电:“你们应……集中主力,迅速打下锦州,对此计划不应再改。”两小时后再电,斩钉截铁地指出:“你们完全不应该动摇既定方针。”

10月3日9时由罗荣桓起草致中央军委的电报,表示 “仍攻锦州”,并报告了基本部署。毛泽东才感放心,并于10月4日6时复电要求:“按照你们三日九时电的部署,大胆放手和坚持地实施,争取首先攻克锦州。”

3、攻克锦州12天全歼东北国民党军。

10月9日,东野发起攻锦外围战斗,战至15日18时,锦州解放,俘虏范汉杰以下9万余人。封闭了东北战场上的国民党军退路,使东北战局发生急剧变化。长春国民党守军曾泽生率部通电起义。

10月19日,新7军军长李鸿亦率部投诚。不久,郑洞国向我军投诚,长春实现和平解放。10月25日至27日,东野在辽西地区聚歼廖耀湘兵团5个军10万余人。实现了“封闭蒋军在东北加以各个歼灭”的战役企图,共歼敌47.2万人,彻底解放东北全境。

济南战役之所以称为三大战役的序幕,正是由于粟裕敢于以32万兵力,展开攻济打援的战役,并且以最快的速度拿下济南,为东野打锦州和整个辽沈战役奠定了心理支撑!

也“激励”了东野领导人,使小打小闹的“秋季攻势2”、“秋攻战役”最终演变成辽沈战役。

本来林彪的打北宁线,和毛泽东的打北宁线根本不是一回事,毛的北宁线是要打锦州,而林彪却只是要打北宁线上的中小城市,就连义县,小打小闹,也是在毛的批评之下才打的。

是济南战役胜利结束的带动下、影响下,四野10月4日从小打小闹转变成开始辽沈战役,有点时间差错位,济南战役的重大意义无可置疑!

林彪对先打锦州犹豫,绝非抗命,只体现了毛、林站在不同角度对战略方针的认识。毛泽东二十多次电令,明确攻打锦州为辽沈战役的关键,这显示了毛泽东高瞻远瞩的战略眼光,显示了毛泽东的坚定决心极为重要,也显示了毛泽东耐心说服战役指挥员努力贯彻战略意图的卓越能力。

辽沈战役的胜利,坐地让东野变成装备精良达百万大军的强大攻击兵团;首次使中国人民解放军的总兵力超越国民党军队;也使人民解放军拥有了稳定和强大的战略后方;还为淮海、平津两大战役的胜利创造了非常有利条件;并强烈震撼国民党不得不开始拖延败局的停战谈判;特别加快了(至少加快2年)建立新中国的进程。可以说,辽沈战役是解放战争中堪称伟大的战役!而毛泽东的“棋高四着”,对夺取辽沈战役的胜利至关重要,在解放战争的时代无任何人能出其右!

一盘棋局,一场豪赌,美军机也是超赞助攻。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。东北、华北和华东的广大沦陷区存在许多等待受降、接管的问题。蒋介石借助美国的飞机、军舰抓紧运送军队,抢占各大城市和交通要点。根据当时的形势,我党决定同蒋介石谈判,希望为国家争取一个光明的未来。

毛泽东考虑到谈判会十分艰苦,肯定会有一个谈谈打打、打打谈谈的过程,只有打痛了蒋介石,他才有可能让步。因此,党中央、毛泽东根据蒋介石的策略,决定采取针锋相对的方针,将东北、华东、晋冀鲁豫等地划分为战略区,要求各地部队坚决保卫这些战略区,保卫抗战胜利的果实。

然而,自1943年下半年起,各敌后抗日根据地的大部分领导同志已奉命回延安参加整风学习和党的“七大”。在此形势下,各战略区的高级将领必须尽快返回前线。但当时延安没有现代化的交通工具,从延安到太行山总部近800公里,步行要经过黄河天险、黄土高原、晋南山地的沟壑,还要冒险穿过敌军占领区的道道封锁线。当初,杨得志率部从濮阳到延安走了70多天,而江华从山东滨海到延安更是用了半年时间。如果还以这样的方式返回,势必远远落后于国民党军的推进速度,我军也会失去战略主动权。

为了能够把在延安的高级将领迅速、安全地送往前线,毛泽东和周恩来找来负责中央外事工作的叶剑英与杨尚昆商议对策,但一时也没想出什么可行之策。

回去后,叶剑英和杨尚昆又认真研究了诸多可行办法。左思右想之后,叶剑英提出了一个大胆的设想:“是不是可以借用美军观察组的飞机把我军将领从延安送出去?当然这有风险。”杨尚昆觉得在理:“参谋长,事到如今也只有这个办法了,但这样做确实有点冒险,因为要送的都是我党我军的精英,万一有个闪失,要承受多么大的压力和历史责任啊!”最后,两人决定把这一方案向毛泽东汇报。

听完汇报后,毛泽东也认为这个办法可以考虑。为慎重起见,毛泽东又召集周恩来、朱德、刘少奇、任弼时等同志进行磋商。大家从各个方面作了权衡,最后同意了这一方案,并责成叶剑英、杨尚昆尽快与美军观察组取得联系并付诸实施,但必须确保安全,做到万无一失。

1945年8月中旬的一天,中央外事组与美军观察组在延安举办了一次气氛十分活跃又非常融洽的聚会。中间休息时,杨尚昆不露声色地同美军观察组负责人提及了这件事。杨尚昆说:“我们有一批指挥员早些时候从前线回到了延安,现在急于返回太行山麓参加对日的最后一战,目前我们自己的交通工具有限,时间又紧,能否借你们的飞机将这些指挥员送到前线去?”因为是试探,杨尚昆自然没有将这批指挥员的姓名、职务及其他有关情况透露出去。没想到,美军观察组负责人竟连他的上司都没有请示就毫不犹豫地答应了。也许,在他们看来,这次飞行只不过是双方长期愉快合作的一个小插曲。

美军爽快答应的原因可能有两个:

一是八路军与美军观察组有长期的友好合作,而且延安方面为这种合作提供了诸多方便;太行军民特别是黎城、平顺百姓曾经全力救助美军失事飞机的伤亡人员,给美军观察组留下了良好的印象。

另一方面,早在1944年末,八路军太行军区司令部便在晋东南的黎城县长宁镇修建了一个简易机场,用于接待前来搜集抗战情报的美军观察组人员,转运被各抗日根据地军民救护的美空军人员。太行军区特设情报联络处负责此项工作,美军也有电台和情报人员常驻附近。美军飞机以前曾多次往返于长宁与延安之间,对这条路线也比较熟悉。所以,当杨尚昆提出借飞机前往长宁时,美军观察组就毫不犹豫地答应了下来。

美军提供的飞机是道格拉斯运输机,舱门矮小,且由于长期使用,门已关不严实。飞机有两个螺旋桨,但起飞时需要靠人推动才能启动发动机。机舱里的座位是简陋的铁架子,人坐在上面直不起腰,抬不起头。由于这次空运非常危险,所以党中央、毛泽东采取了许多防范措施。8月24日夜里才逐个通知相关人员于次日上午9时前赶到延安东关机场,只许一个人去,参谋和警卫人员都不许带,也不准其他同志送行。还要求叶剑英和杨尚昆到机场亲自检查并组织登机,每个乘机者务必都要带上降落伞以防万一。同时,通知太行军区做好接机准备。

1945年8月25日,事先接到通知的刘伯承、邓小平、林彪、陈毅、薄一波、滕代远、陈赓、萧劲光、杨得志、邓华、李天佑、江华、聂鹤亭、陈锡联、陈再道、王近山、张际春、宋时轮、傅秋涛、邓克明等20位各战区负责同志陆续来到延安城郊的东关机场。这些将领在此之前多数没有坐过飞机,一个个十分兴奋。叶剑英、杨尚昆在机场与奔赴前线的将领们亲切握手话别,反复说的是“一路平安”。由此可以看出这次飞行在他们心中的分量。登机前,大家合影留念。陈毅诙谐地说:“如果摔死了,就用这张照片开追悼会!”

刘伯承、邓小平、陈毅、聂荣臻、陈赓、萧劲光、滕代远等上机前的合影

时任美军驻延安观察组联络员的黄华,每次美机抵、离延安他都要到机场去查看情况。这天他照例来到机场,一下子看到这么多高级将领,很是惊奇。了解情况后,黄华的心由惊奇变为紧张。因为乘客中没有人懂英语,担心如果飞行中发生紧急情况,他们与美军飞行员无法沟通,会有危险。于是,他向杨尚昆提出随机行动,陪他们飞到太行。杨尚昆说:“你的建议很好,那就请你走一趟吧。可是降落伞只有20副,你没有这个,很危险啊。”就这样,黄华以翻译的身份加入到这个行列,成为第21名乘客。

事实证明,黄华在飞机上确实发挥了作用。飞行途中,有一段时间飞机突然升高,大家都不知道怎么回事,便问黄华。黄华同美军驾驶员谈了几句后告诉大家:“现在是过同蒲铁路,美国人说这一带可能有日军的高射炮阵地,为了避免不测,还是将飞机升到射程以外。”这才打消了大家的担心。

叶剑英、杨尚昆在焦急地等待着!毛泽东和党中央、中央军委最高统帅部也在焦急地等待着!时间一分一秒地走过,经过4个多小时的飞行,飞机终于飞到位于太行山腹地的山西省黎城县长宁机场。

所谓长宁机场,其实仅有一条黄土筑就的跑道,飞机每次降落时都要用点燃的火堆作导航。8月24日,太行军区司令员李达接到中央要求接机的电报,他立即率领一个骑兵排星夜赶到长宁,准备好柴草、火堆、午饭、开水、西瓜等。25日中午时分,在长宁机场飞机跑道的两侧,30多名八路军战士持枪警戒,并在跑道两侧燃起了3个柴草堆。滚滚浓烟直冲蓝天,向飞机发出了着陆信号,飞机安全着陆。

当飞机平安落地后,李达即带人迎了上去。刘伯承、邓小平等晋冀鲁豫的同志打趣地说:我们到家了,请大家到家里做客,休息休息。陈毅是个乐观派,拿出一副扑克牌招呼薄一波说:“来,边吃边打嘛!”黄华因为要随飞机返回,陈毅还开玩笑地对他说:“好,再见了,黄华同志,你坐你的洋飞机,我打我的土扑克。”与此同时,当飞机平安到达目的地的电报传到延安后,叶剑英心中的一块石头终于落了地,立即转报毛泽东。毛泽东遂决定飞赴重庆,与蒋介石展开谈判。

这次绝密空运,使共产党本来至少需要两个多月艰苦跋涉的输送任务,在半天之内即告完成,其时间甚至早于美军开始空运国民党先遣人员去接受日伪军投降。这些久经战场考验、善打胜仗的将领,先敌一步到达战区,迅速集结主力,编组野战兵团,开始从容地选择战场和战机。如刘、邓下飞机后,即由黎城星夜赶到一二九师司令部驻地河北涉县赤岸村,抓紧部署上党战役。上党战役的胜利,痛击了蒋介石的内战气焰,有力地支援了以毛泽东为代表的党中央在重庆谈判中的立场。陈毅、林彪等在分头赶赴华东、东北战场后,也迅速展开部署,波澜壮阔的解放战争由此展开。