三国班组火力对比

大家好,我是头像机枪一样秃秃秃秃的排稿少女梦小二。

当代战争中,班组武器性能的好坏,依旧能够对作战产生直接的影响。体验过“吃鸡”游戏的玩家,对此一定感同身受。小分队作战的成败,不仅和小组战术有着直接的关系,班组成员武器的搭配组合,更是会直接影响到作战的最终效果。

▲被“吃鸡”捧红的98k,又用人气

“统一了步枪型号”

“栓动步枪+轻机枪”——二战班组火力配置的及格线

在漫长的抗日战争和太平洋战争中,为了增强自身战斗力,中、日、美这三个主要参战国的军队,在班组武器的配置上,都出现了不同程度的变化。

“栓动步枪+轻机枪/自动步枪”的组合,基本上是二战爆发前,各国军队步兵班的标准武器搭配形式。包括当时的英国、法国和日本在内的多数国家,都采用了这一基本组合。这种武器搭配的模式,也可视为二战步兵班火力配置的标准与及格线。

▲便于转移的轻机枪比阵位相对固定的

重机枪更令日军头痛

不过十个指头不会一般齐,二战初期,将通用机枪装备到班一级的德军,在火力上还要强于一般国家。而同期在装备上严重落后的中国军队,甚至不能保证为每个步兵班配备一挺轻机枪。除了国民党中央军的若干样板部队外,多数地方军队都仅能将轻机枪装备到连排一级。

不过要说战争期间班组武器变化最大的,肯定要数美国了。可谓开局一把栓动步枪,打到最后又变身“火力狂魔”。半自动步枪的普及,让美军班组火力在一夜之间就完成了从一战前到二战后的跨越。

日军班组火力——比上不足比下有余 原地踏步十四年

“三八大盖”、“王八盒子”、“歪把子”、“鸡脖子”,这一连串带有贬义的名词,就如同是二战日军轻武器的画像。这些造型古怪、外表丑陋的东洋武器,对当时在装备上极度匮乏的中国抗日军民而言,却是梦寐以求的战利品。

▲日军的装备虽谈不上精良

但绝对是生产规范的制式武器

日军的轻武器谈不上先进,但在侵华战争中,面对装备落后的中国军队,日军的优势却十分明显。即便在班排层面,双方的火力差距也是显而易见的。在日军编制中,班被称作分队,但需要说明的一点是,日军很少会以分队作为其独立作战单位来使用。这样的情况,与日军基层单位的武器配置形式有很大的关系。

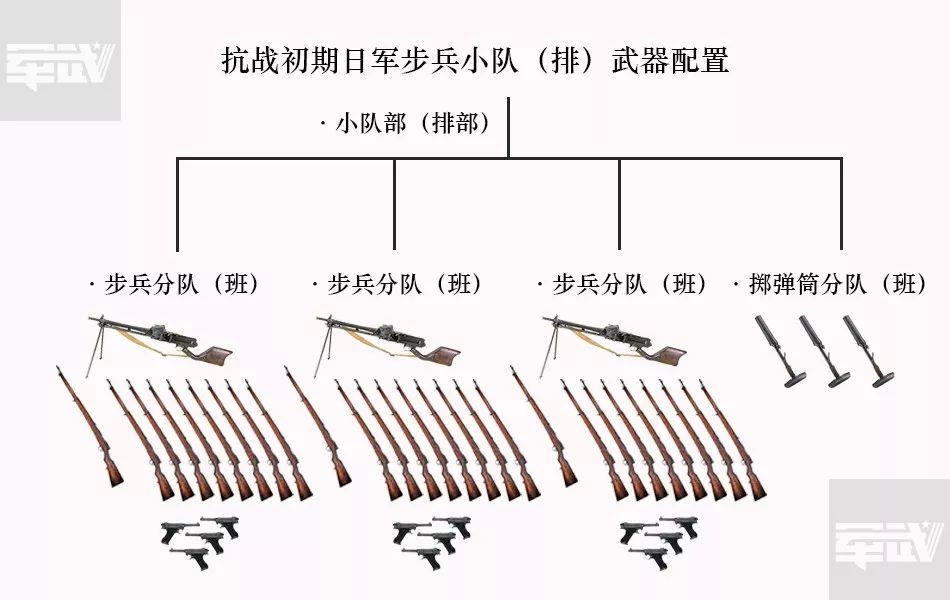

▲日军分队(班)的核心武器多由上级

小队(排)分配而来

由于小队(排)才是日军真正意义上的最小独立作战单元,而分队在作战时,装备又多由上一级的小队临时加强而来,因此日军分队很难在完全脱离小队支援的情况下进行独立的作战。

▲抗战初期,日军一个小队的火力就可以对阵

中国军队的一个连

从装备配置上看,二战期间日军步兵分队的火力,始终都维持在“栓动步枪+轻机枪”这样的战前基准配置上。虽然中国战场和太平洋战场对日军轻武器的发展或多或少地产生了一些影响,但日军对于轻武器的一些固有观念却始终没有改变。

▲严重缺乏自动火力的日军,即便在后期的

岛屿防卫作战中也显得火力不足

而对自动武器的长期轻视,也让日军在战争中后期付出了非常高的代价。日军步兵分队内唯一的自动火力就是轻机枪。而产量少得可怜的百式冲锋枪连“本土决战”都不够用,更不要说支援到遍布太平洋各地的步兵分队当中。

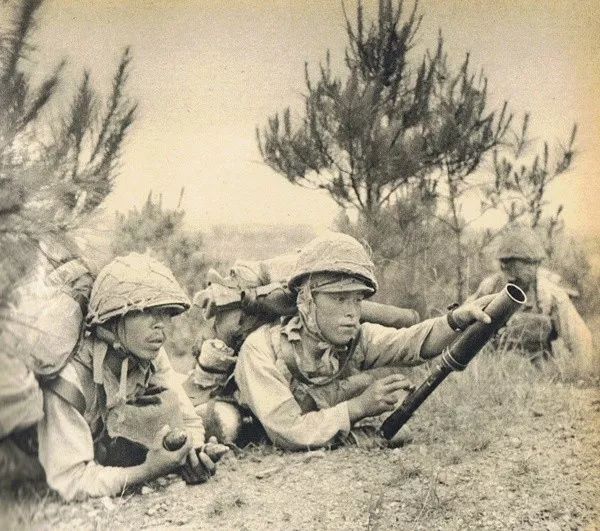

▲掷弹筒为日军基层单位带来了较强的压制火力

掷弹筒作为日军最具特色的装备之一,一度是日军基层部队的火力象征。其地位之高,几乎能与各分队中的轻机枪平起平坐。在整个二战期间,日本先后生产了十余万具掷弹筒,这一数量几乎是日军各型轻机枪产量之和。在战争中前期,轻机枪与掷弹筒甚至可以在日军步兵分队中实现一比一的配发,成为事实上的班用武器。

▲掷弹筒对使用人员的素质要求比较高

从某种角度上看,日军的掷弹筒更像是一种超轻型迫击炮,其射程基本填补了手榴弹与迫击炮之间存在的火力空白。由于相当于装备到了班一级,因此称日军是当时“将迫击炮装备到最基层单位的军队”也豪不为过。

掷弹筒能配发到分队,除了和它较高的生产数量有关外,另一个原因就是它具有较轻的重量。重机枪和迫击炮虽能为日军提供更为凶猛的支援火力,但限于自身重量,其对基层单位的支援不可能做到及时快速。而掷弹筒却能够时刻伴随步兵前进,就同轻机枪一样,真正做到了与一线步兵同步行动。

▲枪榴弹发射器相比掷弹筒要更容易操作

全面抗战爆发后,面对只在营以上单位才配有迫击炮的中国军队,日军基层单位的火力优势十分明显。然而到了太平洋战争期间,装备量较大的掷弹筒却被美军随时可加装在步枪前端的枪榴弹发射器所淹没。

截至1943年5月,仅适用于M1903步枪上的M1型枪榴弹发射装置就生产了超过32万具,这几乎是日军掷弹筒总产量的三倍!在步枪和自动武器被美军全面压制的情况下,曾经由掷弹筒带来的火力优势又被美军的枪榴弹所抵消,这的确是日军的不幸。

▲美军:我就静静地看着你小鬼子

耍(zhuang)猴(X)!

不过,美军对这种日本武器却有着比较高的评价,甚至称其为“二战期间日军唯一值得评价的武器”。这句点评一方面肯定了掷弹筒的价值,另一方面又无情地否定了日军的整个装备体系,可以说是既给面子又打脸,耐人寻味。

美军班组火力——没有绝对核心 火力掌握在单兵手中

作为二战期间的“火力狂魔”,无论是在历史纪录片中,还是在影视作品里,美军的单兵火力都给人们留下了十分深刻的印象,而美军步兵班的火力输出更是让人瞠目。

▲日军的“万岁冲锋”在猛烈的自动火力

面前就如同“割麦子”一般

▲美军连属武器排的M1919A4重机枪

经常会支援到班排一级

如今我们很难想象,从防守巴丹半岛到开始反攻瓜岛的近一年时间里,装备M1903A3步枪的美国大兵竟也是靠“拉大栓”同鬼子作战的。1943年以前,美军的自动火力主要还是依靠机枪和冲锋枪来提供。从战争中后期开始,随着M1半自动步枪的大量装备,美军步兵班火力迅速提升到了一个“令对手绝望”的水平。

1943年,美国海军陆战队步兵班的实力已经得到了空前的提升。每班人数不仅从战争初期的9人增加到了12人,班用武器的质量也跟着上了一个台阶。全班装备有9支M1半自动步枪,而M1918A2自动步枪的数量则增加到了2支。此外,班内还留有1支M1903栓动步枪。

▲战争末期的美军步兵班中,通常会配有

多个枪榴弹发射器

值得一提的是,保留M1903步枪的目的和人们想象中的不同,此枪并非是作为狙击步枪留用。由于适配M1半自动步枪的M7枪榴弹发射器到1944年才开始大量配发,因此,当时能够使用老式M1枪榴弹发射器的M1903步枪,是作为枪榴弹发射枪保留下来的。

▲1944年的美军班组火力已经上升到了

一个前所未有的高度

除此以外,冲锋枪也并非是步兵班的标配武器。1944年,美军的一个陆战师配有M1卡宾枪10953支、M1步枪5436支、M1918A2自动步枪853支,而冲锋枪却仅有可怜的49支。冲锋枪的逐渐淡出,一方面和美军步兵班基础火力的全面提升(半自动步枪得到普及)有关,另一方面,则与M1卡宾枪的大量装备有着直接的关系。

由于对M1卡宾枪的性能较为满意,陆战队甚至将这种本应由二线人员使用的轻型战斗步枪,装备到了一线步兵班当中,成为各班班长的标准武器。这与陆军只将卡宾枪配发给排长、连部人员和重武器操作员的情况有很大不同。虽然M1卡宾枪在中远距离上的威力不足,然而这并未影响到它在亚洲地区的使用,太平洋战场恰恰是近战武器的天堂。

▲美军一个13人步兵班就能站出“半个排”

的气场

▲二战后期美军一个13人步兵班的火力

足以压制日军一个小队(排)

到战争后期,随着第三支自动步枪的编入,美国海军陆战队步兵班的火力也因此达到了战争期间的最高峰。由三个四人火力小组和一名班长构成的13人步兵班,在开火时几乎拥有之前一个排进行齐射的火力。只要不是在极近距离内遭遇突然袭击,美军班组火力都能有效应对。

中国班组火力——十四年战场学习 不及格的学生功课补到底

中国是班组武器发展时间较晚的国家,1930年的中原大战结束后,地方实力派军阀被大大削弱,国民党得以重启军队整理计划。从1930年末开始,国民党在全国推行所谓的“民国十九年”师编制。

但在“十九年”师的“三排九班”制步兵连中,并未配备自动武器,此时步兵班内的每一名成员都是步枪手。若想要获得自动火力的支援,就只能倚靠营属重机枪连。

▲全面抗战爆发后,很多地方部队依旧是以

较老的“民十九年”师编制参战的

在1932年的“一·二八”淞沪抗战期间,采用“十九年”师编制的中国军队,在面对基层普遍装备有轻机枪的日军时,伤亡较大。当年6月,国民党军队开始颁布“民国二十一年”整理师编制。

新颁布的“二十一年”整理师终于在连以下单位中配置了较强的火力,这一变化与刚刚结束的淞沪抗战不无关系。其在编制上的一个重要进步,就是在各连内增设了轻机枪。

▲国军的营属重机枪连阵地是当时日军

的重要打击目标

从编制上看,“二十一年”整理师的步兵连辖三排十五班,相较“十九年”师,其每个步兵连内都多出了六个班。不同的是,新增设的班均为轻机枪班,且每排配属两个。这一调整对当时国民党军队的基层编制甚至是作战战术都产生了一定的影响。

由于每排均能获得两个轻机枪班,各排开始以这两挺轻机枪为核心,将全排划分为两个各拥有一挺轻机枪的“半排”。班和排之间临时出现新的战术层级,充分反映了自动火力由连排逐渐下配至班组的过程。

出现这一变化,除了和之前在“一·二八”抗战中吸取到的经验教训有关外,同时也是受德国军事顾问长期影响的结果:即不断增强基层战术单位的火力。

▲图为淞沪会战期间,在上海闸北的环形工事里

同日军作战的一个典型国军步兵班)

▲宝贵的毛瑟手枪常被配置在步兵班的机枪组中

用于确保轻机枪射手的安全

到1936年,随着“民国二十五年”调整师编制的推行,连以下编制和武器配置终于达到了德国军事顾问在多年前就提出的要求,即采用“连辖三排,排辖三班”的新“九班混合制”编制,各班都配备有一挺轻机枪。

▲一个典型的国军轻机枪小组