(一)

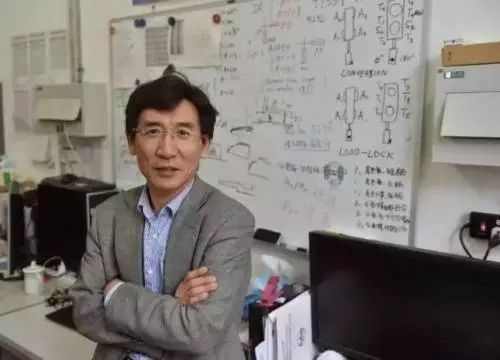

他出生在山东沂蒙山区,家乡非常贫穷,

第一次考研,高等数学只考了39分;

第二次考研,物理只考了39分。

备受打击,但他依然坚持。

第三次考研,终于考进中科院物理所。

之后他也颇为曲折,

博士读了长达7年的时间。

但最终厚积薄发,

35岁晋级教授,

41岁成为中国科学院最年轻的院士之一,

49岁时,他领衔的科研成果

被誉为诺奖级发现……

他就是清华大学副校长薛其坤。

(二)

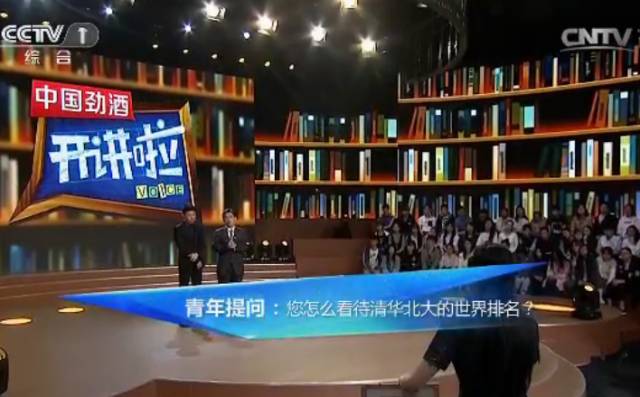

清华距离世界一流大学有多远?

这或许不是薛其坤第一次

被问到这样的问题。

提问的同学

拿出展板,

上面列着几行数字:

QS:清华排名24;

美国新闻与世界报道:清华排名57;

泰晤士报:清华排名35。

薛其坤承认了这几个排名的可信度,

但强调更应该理性地去看待这样的排名。

大学的排名从来都不是一成不变的,

而有一个历史演进的过程。

大

学的本质和核心在于“学生”,

所以更注重的应该是对学生价值观的培养。

清华北大培养的不只是科研人才,

“也可以是其他方面对社会有用的,

有正能量的人才”。

(三)

“这是中国本土首次诺奖级的实验工作”

2016年9月,

有中国诺贝尔奖之称的

“未来科学大奖”结果揭晓,

薛其坤获得了“物质科学大奖”。

“实至名归!”

学界对他获奖如此评价。

薛其坤在2012年提出界面高温超导,

2013年发现量子反常霍尔效应,

开辟全新领域。

“这是中国本土首次诺奖级的实验工作”,

杨振宁先生这样评价他的发现。

而为了这一成果的实现,

他和他的团队等了四年,

测量了1000多个样品,

最终还是利用分子束外延方法,

生长出了高质量的薄膜材料,

才得以成功观测到量子反常霍尔效应。

什么是量子反常霍尔效应呢?

薛教授做了这样通俗的解释:

正常情况下,电子在器件中运动是杂乱无章的,电子之间会发生很多碰撞,而造成电子走弯路,这样电子产品就会产生更多的能耗,从而发热。而量子反常霍尔效应的应用,可以改变电子的运动轨迹,使其像在高速公路上行驶的汽车,减少了中间阻碍,降低热量消耗率,加快运行速度。这样我们就再也不用担心手机发热、耗电快的问题。

如果这项技术将来

能够投入实际生产应用,

超级计算机可能变成ipad大小的

掌上笔记本。

(四)

师者,传道受业解惑也

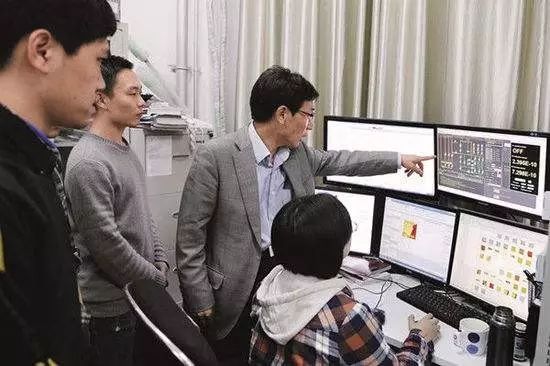

薛其坤已经站在了科学研究的顶端,

对他而言,

最有成就感的事情

却是培养了众多优秀的学生。

执教18年来,

他带出了17位博士后,

72位博士和3位硕士。

更让他感到欣慰的是,

他的很多学生毕业后

也走上了教育的道路,

有的已成为清华、北大、复旦

和南京大学等高校的教授,

科研的火种就这样一代代地传承了下去。

他用一种“工匠精神”去要求自己和学生,

科研容不得丁点的马虎和错误。

实验器材操作不当,

可能就是几万几十万的损失;

数据整理稍有差错,

可能就毁了几个月的努力,

做科研就得精益求精!

“勤奋、专注、执着”,

这在薛其坤团队成员看来,

是他们取得实验成功的首要秘诀。

(五)

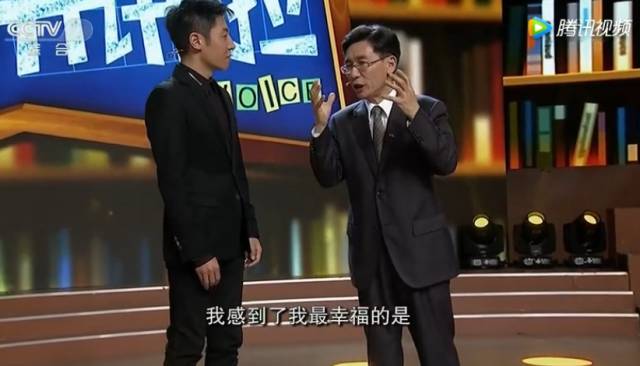

科研不是单打独斗

有个研一的学生给薛其坤发邮件,

问他欣赏什么样的大学生?

或者是作为他的研究生,

应该具备哪些方面的品质。

薛教授在给他回复的邮件里,

提到了四条:

对学术非常有兴趣;

学会与人和谐地相处;

有比较扎实的数理基础;

对物理学概念要清晰。

而让那位学生印象最深刻的却是第二条:

学会与人和谐地相处。

他觉得很诧异,

因为很少有导师对学生提出这样的要求。

而这种“与人和谐相处”的品质,

却恰恰是薛其坤所看重的。

科研从来都不是一个人的单打独斗,

而需要一个团队的合作,

要有一个温馨的工作环境,

但是尊重和帮助是相互的。

直到现在,

薛其坤还保持着每年和学生聚会的习惯。

他的毕业生们聚在一起,

非常要好,

就像兄弟姐妹一样。

(六)

“7-11” 院士

人们被薛其坤所获得的荣誉晃花了眼,

心底里认定这是一位“少年天才”。

可实际上,

还真不是!

1984年,

从山东大学本科毕业的他,

开始考中科院的研究生。

没想到,

这一考就是三年。

毕业的时候,

因为没有找到理想的工作,

只好继续跟着导师读博士。

别人的博士读5年,

一般最多6年就可以毕业了,