已经很久没有追剧的习惯了,但最近连续看了两集《我,到点下班》这部剧,是从不同人的视角出发对女主东山准点下班的看法和评价。

这也是我一直想拥有职业生涯最好的状态:工作即时处理,准点下班。因为我的人生必须要有一些工作之外的生活、学习、交往.....才能丰富我工作的内容。

但实际进入职场这一年的时间在外人眼里的表现呢?

我会提前1小时左右到公司;在外旅行也能无缝隙和同事电联讨论工作方案;哪怕不是自己本职工作以外的内容也会参与会议讨论与制作方案.....

这样描述起来仿佛我就是一个不折不扣的工作狂魔,有时候连我自己也如此怀疑自己。

可既没有明确的职业规划,也没想过未来能够大富大贵的我

和东山一样就是想一直拥有简简单单的幸福就好了。

就像

下班后的东山在常去的中餐馆跟两个大叔的对话一般:

“一定轮不到你升职吧,像你这样准时下班”

“你觉得我看上去像想升职的人吗”

而

我的终极目标一直都不是职场,而是获得很多必须要具备的技能后,自由的赚钱闲散的生活。

可这样越简单的幸福越难长久牢牢地握在手里,我想得很清楚,当我既没能力,又没背景,更不是社交圈里的弄潮儿时,要想把这种简单幸福的主动权握在自己手上,那么什么才是支撑我的底气?是能被别人需要的能力,而这种能力更是能让我无论做哪一种选择都足够让别人无话可说。

能力包括具体能力和学习能力

,学习能力越强,所获得的具体能力也就越多。而我觉得进入职场后,越没有时间越需要一种

学习的全息化

,即信息的全息化,是在多媒体环境下,综合运用文本、图形、图像、音频、视频、动画等多种类型信息。

简单理解全息化的能力是:随时随地都能够学习,每天遇到的任何人和事都可以主动寻求学习的可能性。

可以通过上班时间向同事学习,看书学习,通勤时间的音频学习,哪怕是和朋友聚会也能进行学习......进入社会后学习不再是单一性质的事情,而是通过学习提升综合的实践能力。

而我除了职场人的身份之外,还有另外一个自媒体人的身份。两种身份对学习的需求是需要我时刻五感全开体验的。

一天之中,我们和同事打交道的时间最多。

我本职工作是负责线上的营销,按道理应该不会和公司的运营同事进行紧密合作。因为她是负责对接供应链工厂,而我是在最前端直接对接消费者。而操心选品,生产.....应该是老板的职责。

前期我也确实这么做的,我和她的工作内容也是单向输出。我把我的需求告诉她,她给我报价和时间节点的安排。但在此之前我完全没有接触过这种直接对接生产的工作,给到的方案也可以说是拍脑袋后的灵机一动,也不清楚真的实施起来会遇到哪些问题。

刚开始同事直接说时间来不及,我还不能理解也不曾试图去理解过。但后来她带我去过一个行业线下的博览会,她以专业的角度带我去和第一线的生产方交涉,我才知道原来所有异想天开的想法能否实现,都需要经过这一步。

而且这一次在线下的博览会,我们遇到合适的品牌,她都会第一时间咨询一些专业的问题,也因为跟着她混了大半天,我才知道以前自己觉得不可思议的事情在这里变得很容易,甚至还学到了她一些跟供应商打交道方法的皮毛。

如果未来哪天我真的有了自己的品牌,可能大部分的原始积累都来源于此。

获取一些之前没有接触过的信息后,经过思考和加工,把从别人学来的这些东西尽可能多融于已经搭建起的知识架构中。

还记得我上一份工作,经常会和我们组里面谈判能力很厉害的苹爷一起跟商家开会,可能也是下意识的学习,后来就被苹爷夸我跟客户的谈判能力也有了质的飞跃。

但我并不是鼓励大家盲目学习别人的专业,因为有些东西就是有很强的专业壁垒。而这两份工作我在其他人身上学到的能力,都是因为我过去看所有关于营销书籍,关于广告书籍里延展出来“我应该需要”的技能。

当然除了向同事学习之外,

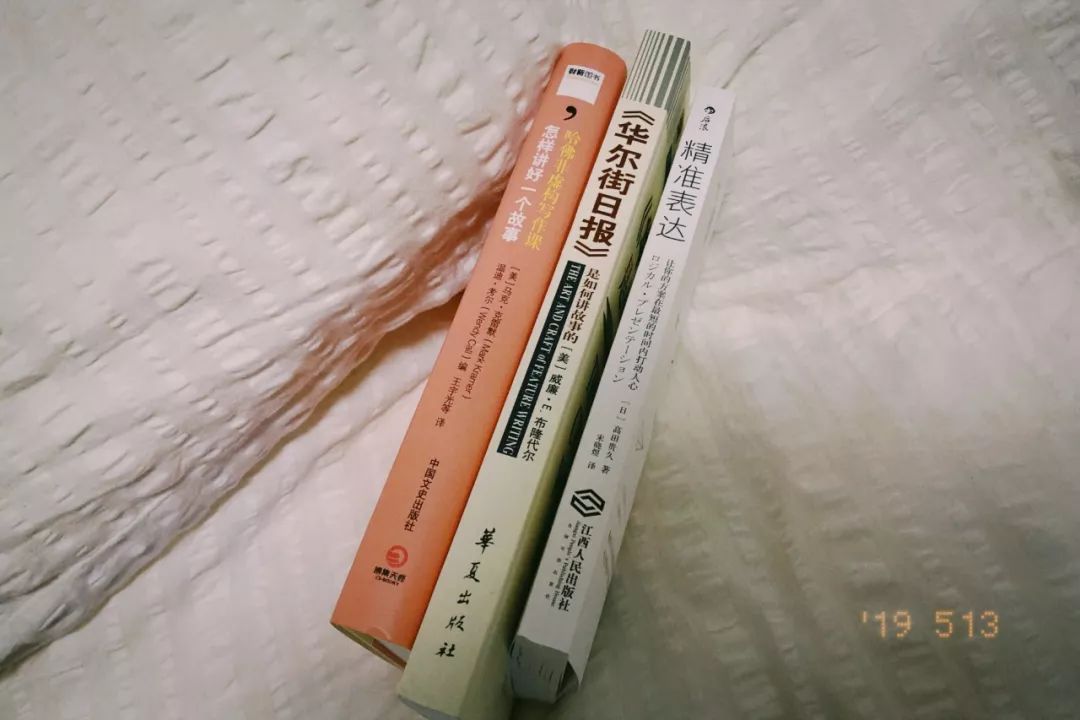

我也会进行大量专业书籍的阅读。一类是已经利用思维导图读过一遍的,另一类是为了提升自己某方面的能力而开的新书单

。

一般利用思维导图读过一遍的书籍我都是拿来当作专业知识点的字典使用。我前段时间在思考一个营销方案可行性的时候,刚开始十分困惑,因为不知道从哪几点着手,后来翻出思维导图,然后通过这张清晰的脉络去找到书中对应的知识点,这个分析的难点也随之迎刃而解了。

另外新的专业书单我都是怎么开出来的呢?

上个星期听冬吴相对论稍微对讲故事这件事情有了一点兴趣,但没有真正付诸行动,只是想着说下次和别人争辩一个道理时,不妨摆出能证明这个道理的故事。

直到上周末看到竹子分享了关于讲故事的书单,就立刻下单,并且在今天上班推荐给同事,约好看完大家要集体讨论一下。

只要时刻保持全息化视角观察周遭的一切,那么通过一生二、二生三、三生万物找到你想要的信息。

每一类阅读,找一个好的推荐人。我之前爱读刘瑜的书,就会把她喜爱的作者与书籍基本上网搜罗一下,形成自己读书的系统。

像很喜欢的一本书《曾国藩的正面与侧面》等书籍都是从她的书籍中提及过的,被我找来看,也甚是喜欢。

张佳玮曾经说过:

好作者被人民推拥,更好的作者被好作者推拥,远远一看,好比论文引用率一样。书商、腰封、出版社可能是骗子,但大师不会。所以找到一个好作者,可以顺藤摸瓜揪出一大串来。大师们的眼光普遍低不到哪去。如果你怕太偏门晦涩,那就按着自己喜欢的作者书里去翻,找他喜欢的作者,一定有大收获。比如,你喜欢王小波,那他喜欢的卡尔维诺和莫迪阿诺,一定合你口味;你喜欢汪曾祺,那他推崇的林斤澜、他师父沈从文,一定让你爱不释手

。

所以顺藤摸瓜找书是一件很靠谱的方法。

向周围的人学习,向书中的前辈学习,还有一个途径就是向专业的人学习。像上面我分享的几个事例,都是无法真的写成具体的教学案例来对每个人因材施教。

但有些硬核能力是可以找到专业的平台或者老师量身打造最匹配自己的学习教材

。

我大学一年级去校外报读平面设计师的专业课程就是因为我前期有过一段时间的Photoshop自学;我去年报线上的摄影课是因为我已经有了日积月累的拍照经验;我上线上英语课是因为我不好意思在线下和外教交流,同时线上的课程更加随意灵活。

对于我们这种比较羞于表达的人而言,安利一个纯外教的在线英语学习平台

——

TutorABC

(原vipabc)。