11月10日晚,口述历史国际周2017特别发布会--第三届"口述历史在中国"国际研讨会开幕式暨"崔永元和他的朋友们·中国故事会"在中国传媒大学举办。凤凰网非虚构写作品牌"有故事的人"作为特别支持伙伴,在开幕式上与大家分享了自己的成长历程。此外,崔永元的朋友王斌、著名编剧芦苇、中国人民大学教授梁鸿、著名主持人敬一丹等,也讲述了他们自己或者采访到的生命故事。

今天,故事君就为大家带来敬一丹所讲述的自己作为最后一届工农兵学员的求学过程、遭遇的书荒、关于饥饿的记忆、以及对世界的思考等个人遭际。文末还附有专访彩蛋,不要错过哦:)

我想讲讲我和这个校园(中国传媒大学)的故事。

大家知道什么叫工农兵学员吗?我见到八零后的时候,经常问他们知道什么叫工农兵学员吗?他们往往目光茫然,然后拿起手机--我知道他在百度,但百度能百度到一些资讯,百度不到故事。

今天我们就来看图讲故事。这些图是我的同学画的,我们一起回望工农兵学员故事的时候,每讲一个故事他就画一幅画,这就是他笔下的我。

四十一年前,1976年秋天快要过完的时候,我21岁,已经作为知青在小兴安岭待了四年半。有一天我忽然发现有一小队人在游行,走近他们游行队伍时看到,人们都拿着纸做的小旗,就是那种风一吹哗啦哗啦响的粉色的和红色的纸,再仔细看,旗帜上写着"粉碎四人帮"。我们那个地方太偏远太角落了,我真的不知道这是什么意思,于是我就走到队伍面前问:"什么叫四人帮?"

那时的我根本就不知道,一个历史性的变化就在我们眼前。我也不知道,几乎就在同一时刻,我的命运也将发生变化。我没有想到,在粉碎四人帮、还没有来得及恢复高考、工农兵学员这种做法还在延续的时候,我成为了末代工农兵学员。

我们再换一张。

就在我傻乎乎的问别人什么叫四人帮的时候,我们班最先到北京来报道的同学已经随着北京的百万居民在天安门广场游行了,这是我们班第一个报道的同学。

这些工农兵学员都来自哪儿呢?既然叫工农兵学员,那就来自工农兵了。1966年文革开始,高考废置。那一届已经做好上考场准备的高三学生,被告知高考将无限延期。从此中国所有的校园一片荒芜。

当一个国家的校园就这么荒着的时候意味着什么?文化链条即将断裂!

后来呢?1968年毛主席说,"大学还要办。讲了理工科,但没有讲文科都不办。但旧的制度,旧的办法不行了。学制要缩短,教育要革命。"资产阶级分子统治在我们学校再也不能下去了。

毛主席这样说完后,从上海721大学开始,全国大学陆续以推荐优秀青年上学这样一种制度恢复招生。而这种权宜之计延续了七年,也就是说从七〇年到七六年,全国七届94万工农兵学员,我们是最后一届。

这是我们的同学刘小平,他在湖北当知青,后来有幸被他们县广播站挑中,成了县广播站的播音员。但是他到了县里仍然要每个月回到他的插队去挑六十斤红薯,交到县里的食堂才有这一个月的饭票--因为他的身份是知青,非常特殊的一个身份。

这一天天已经黑了,他特别的恐惧又有点迷路。于是这个女孩就站在一片灰色的背景里放声大哭。

我们再看一幅。我们班有四个人是当过兵的。图里的人为什么在热气腾腾的锅里呢?因为十五六岁在新疆当兵的时候,他们两年没有洗过一次热水澡。

他们太想洗个澡了。后来就想了这样一个办法--两个战士一锅,一桶半水十五分钟,让所有小战士洗个热水澡。于是小琴和他的战友就跳到了锅里。我本来以为他们进到锅里一定会互相打闹。但是并不是,因为他们太享受热水澡了。

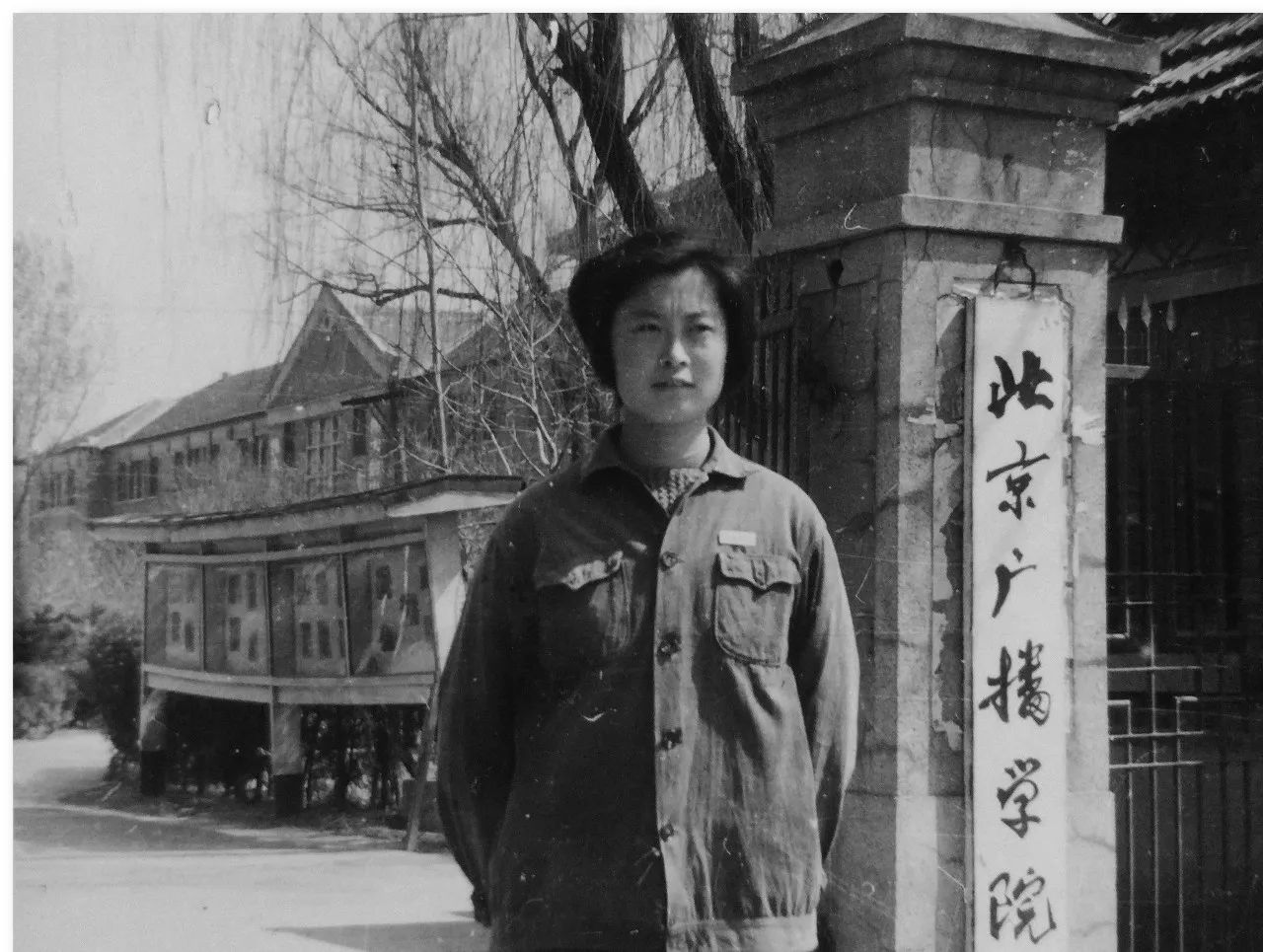

就这样我们这些来自不同地方的人成了北京广播学院的学生。就在我们这个校园的西门,现在这个门显得非常的老旧,几乎所有北京广播学院的学生都在这个门前照过相。

在走进这所大学之前,我曾经三次被推荐,有可能成为一名工农兵学员。第一次是师范学院,第二次是铁路学校,第三次是外国语学校。但是次都失败了。有的年轻人可能说,你们那时候推荐不是不考试吗?多好啊!不高考没受过那种煎熬。是,我们是没有考。可是我们也没有选择。你赶上什么学校就是什么学校。你能被推荐已经是幸运了。

我们那个时候所有学生都没有报志愿这么一说。所以我就想,我将来可能成为老师,我将来可能成为铁路工程师,我将来可能成为外语学院的学生。我要把自己未来的职业方向往这儿改。

我们填过很多表,很少填到志愿,因为没有选择。我当时是基层广播站的广播员。自己也喜欢,可是在这之前我压根儿不知道有这样一个学校和专业。

后来偶然知道这个消息去录音,省电台的人告诉我说,不是我们招人,是替北京广播学院做面试。我这才知道世界上还有一个北京广播学院。

但不是所有同学都像我这么幸运。比如我们班有一个叫王争的北京同学,当过知青当过警察,他太想回北京了。当时他在宁夏一次又一次地寻找,就是找不到回到北京的机会。

后来终于等来了一个北京广播学院播音专业的名额,于是酷爱无线电的他为了回北京,就这么阴差阳错走进了一个自己并不喜欢也不适合的专业。带着这样的遗憾和我们一块儿学播音,可是他从头到尾都找不到感觉,出了校门也干不好,最后成了他终身的遗憾。

后来他把自己的儿子培养成了学霸,他儿子参加高考的时候可以报六个志愿,但他只报了一个清华大学无线电系,并且考上了!我不知道他是在圆自己的梦还是在圆他父亲的梦。如今,他父亲也去世了。

后来我们同学在一起聚会的时候觉得,我们每个人都有这样的记忆和故事,如果不把它记录下来的话,就像去世的王争同学一样,把自己的故事带走了。

于是我们全班同学一块写了这本叫做《末代工农兵学员》的书。这是个人的故事、个人的记录,我们用拼图的方式尽量还原这一群人青春的时光。

我们还邀请了王争同学的儿子,作为特约作者给我们写了一篇文章,标题就叫《一样的血液不一样的选择》。

这是我刚走进大学校门的故事,进了大学校门又怎么样了呢?我们再看一张。

我走进大学的时候,1976年底,那个时候评价中国国民经济经常会用到"被四人帮搞到了崩溃的边缘"这句话,什么叫崩溃边缘?每个人的个体记忆是不一样的,有的人吃不上饭,有的人流离失所,还有的人需要按红手印才能让全家人活着。

而作为已经走进北京大学校园的学生,我那个时候的记忆是什么?我特别想吃一碗面条,但吃不上。我们学校的食堂从来都没面条。怎样才能吃到面条呢?只有成为病号的时候才有可能。我就想自己怎么不生病呢?

后来终于生病了,我就去学校卫生所,人家给我看完病,我弱弱地说,能给我一个病假条吗?然后我就拿着大夫给我的病号饭票到了食堂,把这个条递进去就开始等,等得时候还在想,那是一碗什么样的面呢?

是里面有一个荷包蛋,还是甩袖的鸡蛋呢?里面一定有西红柿,红的,然后菠菜、葱花是绿的,鸡蛋是黄的。然后我又想,我是在这儿吃呢,还是回宿舍吃?整个广播学院的食堂没有一把凳子或椅子,要是在这儿站着吃这碗面,也太没有享受感了。

可我要是回宿舍吃,我们宿舍六个人,他们要是看我怎么办呢?我给还是不给?就在我这样想的时候,一碗面已经放在我面前了。

那是一碗什么颜色的面呢?反正也没有红的也没有黄的,就是黏糊糊的一碗。我没法形容当时的感觉,最后就站在那儿把这碗面给吃了,只是充饥。

可是我还是想吃面,这个时候想到我妈妈曾经带我去王府井东汉市场蜀香餐厅吃过担担面。我就去找那碗面了,一碗面三毛二。

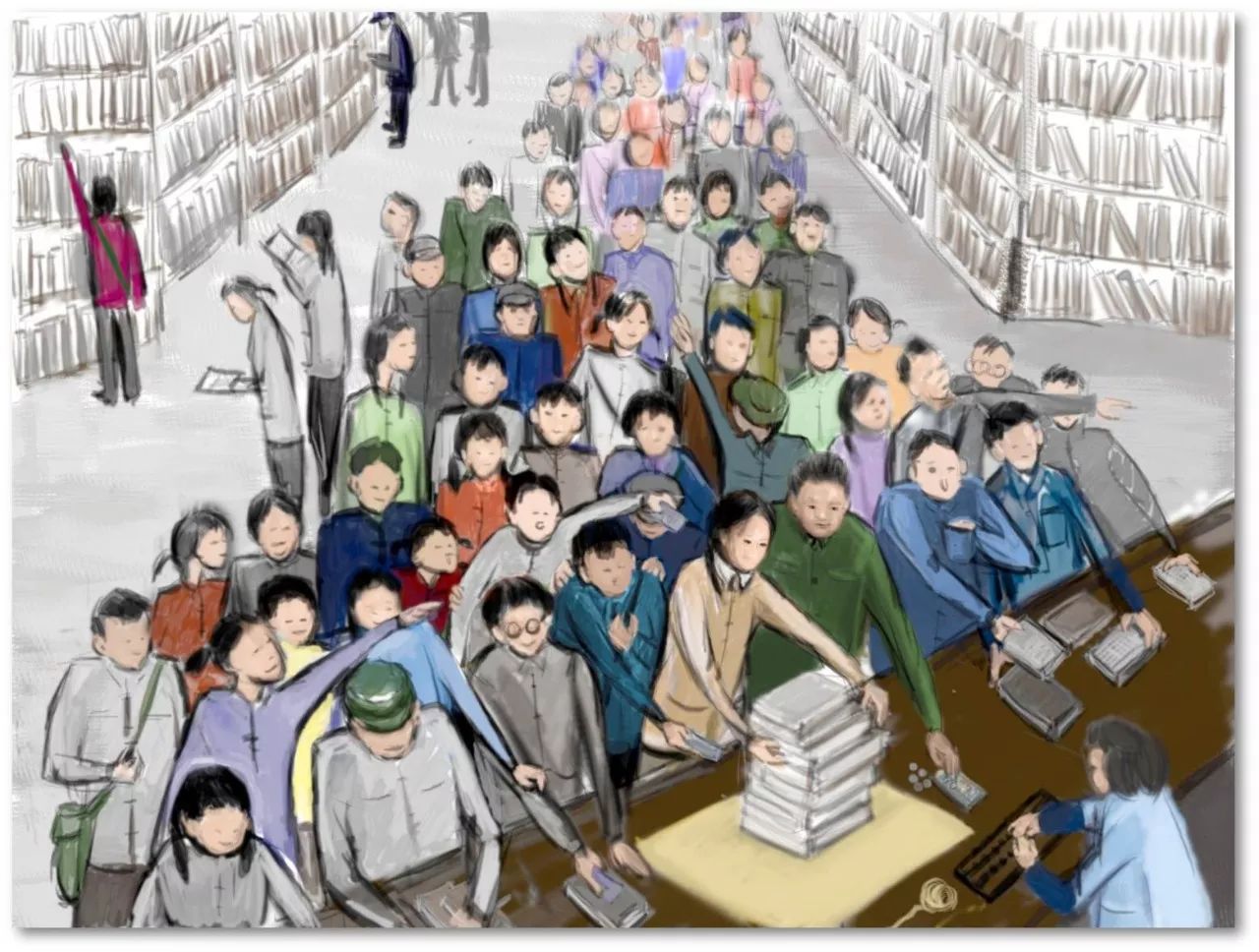

这就是饭店的那个情形,你看那底下线条画的,都是在排队买面的。我仔细地拌好每一根面,让每一根面都均匀的沾上麻酱,慢慢的享受这碗面。吃完这一碗后,我还想再吃一碗。我也还有三毛二。

可是我不能!我从小到大都是在紧缺经济中长大的,特别是11岁遭遇文革后,父母全都下乡了到了干校,由我管家。我紧缺惯了,所以不能让自己吃第二碗。我心里过不去。

可是我怎么让自己走开呢?我得说服自己。

于是我就坐在这儿算了一笔账:三毛二可以买一碗面,三毛二还能干什么?还能买二两水果糖,如果买到二两水果糖我可以吃十天半个月。我说服了自己,站起来离开了餐厅。

一碗面有多重要呢?没多重要!可这就是我们那个年代的记忆。

有一次和读者交流,我讲完这个经历以后,一位看来和我同龄的读者一直在掉眼泪?我说为什么?你想到什么了?

他说我和你有过很相似的经历,我发着烧拿着病号条,巴望着一碗面的时候,前面有六七个人在排队。最后终于轮到我了,厨师说今天没有了明天来吧。他说可我今天发烧呀。

今天的孩子怎么能明白呢?如今十来岁的小男孩,肯定会想你吃碗方便面不就完了吗?亲爱的孩子,那时候没方便面。

刚才说的是物质生活。那精神生活呢?我从十一岁遭遇文革停课,然后当了知青以后书慌,无书可读。直到1977年,在校园里的我们能够感觉到外面世界正在复苏。

有一天《人民日报》发了一条消息,说明天北京王府井新华书店开始出售外国文学名著。新华书店不就是卖书的吗?出售世界名著还用发消息吗?还要用《人民日报》发消息吗?

对!因为那些书曾经都是禁书。八零后九零后的年轻人,你们太难理解什么书是禁书了。《简·爱》《安娜卡列尼娜》《战争与和平》《四世同堂》都曾经是禁书。

我第一次看到这些书的时候,不敢翻开。所以当王府井新华书店开始解禁这些书时,就出现了这种情形。

这是我的同学跑到书店去抢购图书的情形。这是1977年、1978年,在中国很多书店都可以看到的情景。

这张图叫女生们。女生永远是校园里面的风景,但你可以看到,1977年我们班的女生没有一个是穿裙子的。你如果细心点儿还能发现,中间的几个女生的衣服是很修身的,她们的刘海甚至都是卷的。那就是我们班当过兵的几个女生,青春萌动,比我们要觉醒得早一些的女生。

你能看出这里面哪个是我吗?对,最左边站得很直,很拘谨很规矩的那个就是我。我肯定不会东张西望,也不会把头发卷成刘海。那时我在校园是什么样子呢?就是目不斜视。

那时候我是我们班的党支部书记。严于律己,天天在教室看书。每次在校园里碰见我们学校艺术专业的一个姓崔的男生,他就开始唱歌。他第一次唱的时候我没在意,可后来每次遇到他他都在唱。你知道他唱的是什么歌曲吗?《刘胡兰》的主题歌。

那时候的我就是这样!目不斜视。也就是在那个时候我看到了刘心武的《班主任》。我从来没在一个虚构的作品里,发现和我那么像的人物。

他那本小说里写到一个叫谢惠敏的团支部书记,她过团组织生活的时候总是给人们念报纸,念理论文章。老师说你们可以去爬山啊。谢惠敏说那怎么能行呢?我们读的的都是两报一刊重要的理论文章啊!我一看怎么那么像她?我就能这样。

然后几个男生偷偷地把农民的麦穗拿回来做纪念,谢惠敏发现了,说你们怎么能拿贫下中农的麦穗呢?然后她就跑好远的路,把麦穗给贫下中农送回去。我一看我一定也会这样。

我相信一切白纸上印出的黑字,从来都没有质疑过。我没有独立思考的意识,也从来没向这个世界发出过什么问号。我真的就是谢惠敏。那篇短短的小说让我受到了深深的触动。

半年后真理标准讨论开始了,我二十三岁,正在苏州实习,就在安静的苏州古城里,我经历了从来都没有过的思想激荡,我的变化是从那个时候开始的。

我不再是一个特别律己、特别拘谨、也特别单纯的一个女生,我脑子里开始有了问号。后来我就成了一个经常发问、甚至以发问为职业的人,当然这是后来的事了。这就是我的大学生活。

当我和我的同学们,一起把我们的记忆,用这种方式记录下来的时候,我觉得我们终于做了一件我们该做的事。我经常在想如果以后年轻人说,你们经历的事情为什么不告诉我们?你们为什么不记住?我们该怎么回答?人到了中老年怀旧是很自然的,但这不仅仅是到了一定年纪的怀旧,而是一种作为媒体人的自觉记录。

其实我大学毕业的几年后,我又回到了母校读研究生,后来还留校任教,所以我有三枚校徽,白色的橙色的和红色的。直到学校更名,我又有了第四枚校徽。

可是在我心里属于青春记忆的还是工农兵学员--"末代工农兵学员"。有人问为什么要强调末代呢?七六和七七,我们这两届同学相比不是届的区别,那是代的区别。我们是最后一届,在新旧交替的节点上我们对新和旧都有自己独特的目光。我希望我们这样的求学经历,我们遭遇的我书荒、辍学,这种现象永远地终结。

记者:没有经历过真正意义上的高考,您觉得人生会有一些遗憾吗?

敬一丹:只能说赶上了那个时代,我们就错过了高考。但赶上那个时代的我们,又有一些新的体验。毕竟和同龄人相比,我们是幸运的。知青数以千万,最后能够走进大学的是94万。我们可以比较一下,2017年走进高考考场的考生就900万,但从1970年到1976年七年时间里,全国所有的大学生加在一起才94万。所以那个时候能够走进大学的人还是少数,是幸运者。但如果和恢复高考后的学生相比,我们又有很多遗憾,比如我们走进大学并不是按照自己的志愿。工农兵学员是推荐式上大学,推荐也有竞争,但更有很多偶然。走进大学却不能报志愿,这对如今那些处于青春年华的孩子来说,是不大能理解的。

记者:那其实您是被选择的,您在当时并没有设想过自己会学什么。

敬一丹:在我们的青春生活中,应该说是遇到多于选择,我甚至都可以说在我和我同龄人的青春年华里,选择这个词是很奢侈的。不论是就业、上学,在选择自己的人生道路的时候,"选择"这个词是很难出现的,反而是"遇到"这个词常常出现。选择和遇到这两个词给人带来的色彩是不一样的。选择充满了主动,而遇到是被动而又偶然的。

记者:您大学毕业之后到黑龙江广播电台做了一位播音员,后来又是怎样的机缘巧合接触了电视这种在当时算是比较新潮的媒体形式了呢?

敬一丹:我在黑龙江人民广播电台的时候曾经兼黑龙江电视台的播音员,但那时电视还处于初期,非常的粗糙和简单。我们作为广播人,觉得广播是成熟的传播形式,甚至还挺看不上电视的。所以我奉命到电视台做电视播音的时候,还特别不情愿,总问什么时候让我回来,我一点都不想在那儿做事。但1983年我读研究生的时候,电视处就开始处于上升阶段了,它的影响力是不可抗拒的。应该研究生毕业也是我人生一个很大的转折,我从一个过去的广播人转成电视人,从过去在话筒前工作的前沿的播音员,变成了一个在高校有了研究方向的教师。

记者:那您现在还记得自己第一次在荧幕之前的心情吗?

敬一丹:我第一次上镜是在黑龙江电视台,那时是不喜欢的、被迫的,然后面对着镜头的时候也没什么感觉。

记者:也不会紧张,没有想过要面对很多人会有紧张感。

敬一丹:有点麻木,那时也没有很有清醒的自我认识,就懞里懞懂的,带着不情愿,不是特别主动地去适应它。

记者:但最后您还是进入央视,做了很多具有影响力和开创性的节目,其中不得不说的肯定是《焦点访谈》,它构筑了一整代人关于舆论监督的记忆,作为和这个节目相伴二十年的主持人,它反过来对您自身有什么影响?

敬一丹:我觉得如果没有《焦点访谈》、《东方时空》、《新闻调查》和《感动中国》这一系列节目,我就不是现在这样子。我原来是一个最传统意义的播音员,到了电视台开始从事记者工作,这几个节目让我真正感受到一个前沿记者应该有的感觉。如果没有遇到它们,没有这样一个职业平台,我可能是另外一个样子。所以它对我的影响,不仅仅是职业生涯上的,还有我的生活方式,影响我看世界的目光。就像现在,尽管我都已经退休了,但我依然保持这样的惯性。还比如刚刚过完的记者节,我也和以往一样,在那之前就开始盼望了。十八年前记者节设立的时候,我是作为全国记者代表去到大会发言的。当时之所以选择我,就是因为《焦点访谈》已经成为了一个代表性的栏目,我们也成为了一个代表性的记者群体,所以从这个群体里选择了一个人去发言。360行,为什么偏偏要为记者这一行设立一个节?当时我就说,这是一个提醒的日子。当时如果不是在这样的一个栏目,我可能也不会有这样的感觉。那时就觉得做记者是特别有神秘感、有职业荣誉感的。现在虽然退休了,但这种惯性还是保持着,看到什么事都会想,这事可不可以做一个《焦点访谈》?这事能不能做一个《新闻调查》?如果不是遇到这样的栏目和平台,我可能就是另外的样子了。

记者:这么多年过去了,现在这个时代的传播方式发生了很大的变化,十几年前《焦点访谈》是一种舆论监督喉舌性节目的存在,但现在随着微博、公众号自媒体发展,人人都有了话语权,您作为一位曾经的记者、传统媒体人,您对这些现象有所关注吗?有什么看法呢?

敬一丹:我觉得很好,在《焦点访谈》刚刚开播的时候舆论监督这个词是生词,是人们不熟悉的一种力量,而现在人们对它非常熟悉,也非常自觉地在运用它。我们这二十多年的工作没白做,二十多年前播下的种子现在到处都开了花,我们评价一种力量恐怕也不能仅仅看一个栏目的起伏变化,而是看这种力量在公众中是不是扎下了根,所以在我看来,这是一种值的欣慰的现象。

记者:所以尽管传统媒体可能会遇到一些挑战,其实还是利大于弊。

敬一丹:传统媒体遇到挑战也是好事,如果长时间后无来者的话,传统媒体自己的判断都会出问题,比方说电视曾经长时间处于高位,是被人簇拥的第一媒体,这种时候我们能不能清醒的看清自己呢?正是因为有了新媒体,后来者使这种格局产生了变化,才使得电视从业者更为清醒。

记者:崔永元先生之前说过,历史资料整理要分成三个阶段,第一个是收集,第二个是整理,第三要运用,他说的这些和如今所倡导的非虚构写作以及新闻调查有很多异曲同工之处,您能结合自己的经验说一说怎么处理这三个步骤吗?

敬一丹:我觉得记录是极其重要的,当我写《末代工农兵》这本书,写到工农兵学员很遥远的记忆的时候,脑子里经常会出现崔永元。他做的这件事就是用个体的记忆,以拼图的方式为我们还原一个历史事件或时期。工农兵学员是四十多年前的往事,它在我们记忆中已经成了碎片,很模糊的。现在我们把它记录下来,意义就在于给后来的人一份可考的记录。我每当见到像你这么年轻的,甚至比你还年轻的记者和学生的时候,都会问他们,你们知道什么叫工农兵学员吗?他们的眼光常常特别迷惑,甚至连工农兵学员这个词都说不顺。如果这个词对他们来说是生词的话,那说明我们有一件事还没做,我们该记录的人还没有记录。我甚至在这本书的时候还在想,我们不写谁写呢?

如果更年轻的人将来回望这端历史感到一片模糊的话,难道我们没有责任吗?所以我就把它先记下来以后人们回望它的时候,至少有一点点参照。把它记录、收集起来将来才能运用。什么叫运用,你给人家一种角度,这就是一种运用。我们知道昨天才能看好明天,才能看清明天,这就叫有用。所以我觉得这件事是像崔永元一样非常有耐力的人才能做的,他并不是急于发表,并不是急于把它变成什么,这是一种非常有责任感的一种工作。