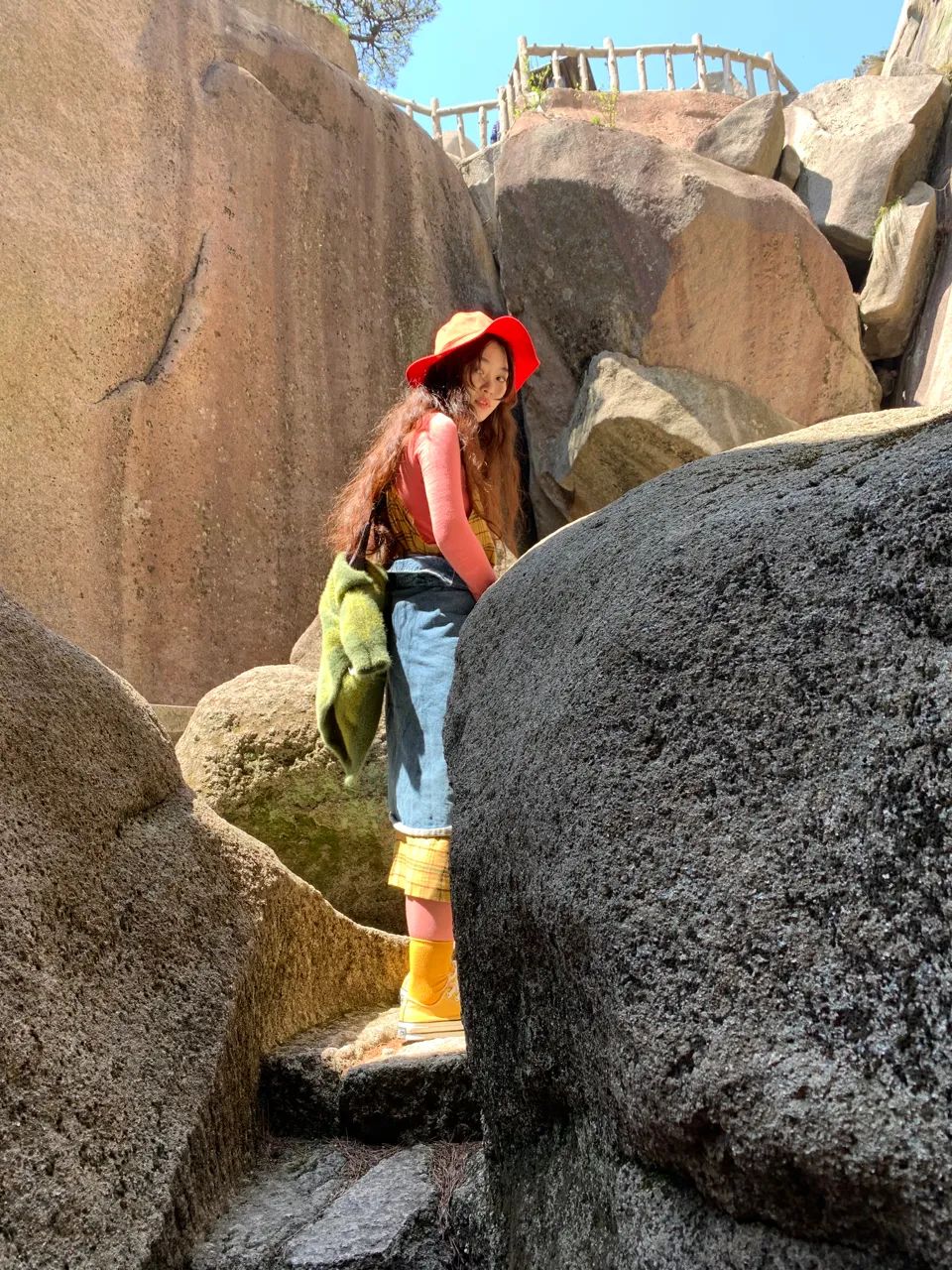

九月是疫情之后艺术课的线下活动首度开启,

由我们老师们带队,在周末活动中带领大家走街串巷,画下最美秋日时光,享受艺术与好节气的双重滋养。

对于疫情期间被迫待在家里数月的小孩,正需要重新唤醒沉寂已久的触感体验,去培养对于世界的信任感

。

天气渐渐转凉,我们转近到温暖的教室啦!和以往的周末一样,又是和同学老师在一起创作,进过2020的年初到现在,这样的相聚也让大家分外珍惜。

伸出你的双手动用你的身体,和我们一起开启雕塑之旅吧!

为什么会选择雕塑这种形式来创作?

雕塑对于我们的生活有什么启示?

小朋友们又从雕塑课中得到了什么启发?

如何去感知我们日常生活的空间?

“动手去做”,是一个逐渐认知材料,认知自我的过程。创作的时候要不停地移动,把看似抽象的念头依靠自己的手指,一点一点塑造出来。偶尔会有家长提到说,小孩喜欢打游戏,经常沉浸在游戏世界中一整天,分不清虚幻和现实,而动手创作就是重新唤醒现实感的有效方式。雕塑使用的许多材料,其实也是我们日常生活中熟悉的墙、地面、布料和纸张,从新的视角重新认识这些材料,既加深了对自己生活的空间的理解,也会从创作中获得成就感——捧着独属于自己的艺术品,那份快乐是无法比拟的。

解群老师

,在线下很多活动中你看到了她的身影吗?

法国哲学家丹纳曾说过,“没有一种艺术比雕塑更需要单纯的气质、情感和趣味的了。”这句话用来形容解群老师和她的作品再恰当不过。喜欢琢磨不同材料,从多种材料里找到细微的不同点,不限于体裁;“我也画水墨呀。”她说,“

不只是雕塑创作,我觉得不同艺术形式之间的感受是可以共通的。”

不会把思维局限在一种体裁或者一种材质里,喜欢动脑去想,动手去试验, 注重创造性,作品中既有耐人寻味的部分,也藏着与当下现实有关的小幽默

。“庚子新冠元年初春,各地封村隔离居家,山中既开阔,作避疫去所。”疫情期间,解群在山中溜达,捡到一串蛇蜕,有感而发画成山水图《蛇形大腹穴考》。

“雕塑有不同材质和形式。”解群像是听过很多遍这个疑问一样,不急不慢地解释:“不同的表达方式,不同的材料都能融合在一起,每一种材料都有它的语言,熟悉材料,认识材料是一个有趣的事情。”

从不同角度出发,动手能力极强的解群老师,她就像雕塑本身一样熟悉,神秘又可爱。

解群老师自创了一个小宇宙《橐龠永动机》。“‘橐龠’本是是鼓风箱之意,后被道家作为隐喻,指修炼内丹时的能量在体内的开合,是身体内各个部位之间炁的运动,由此构成无限循环。”

心有所感,跃然纸上。对解群老师来说,也是“心有所感,跃然手下”,想到什么就会马上去试,把它在空间中真实地“捏出来”。创作,就是要去做有意思的作品。

让我们来瞧一瞧空间实验室的课表上都有什么!

首先是材料重构的五个系列,然后是思维转换的三个方式,循序渐进,依次练习,体验感更好。

Lab1

物质材料重构系列1—

重量

「泥」

从实在的泥中再现生活中有机物的特征

Lab

2

物质材料重构系列2

—

呼吸

「纸」

用透明感强的纸来模拟呼吸的触感

Lab3

物质材料重构系列2

—

褶皱

「布料」

利用布料的褶皱来塑性,制造空间感

Lab4

物质材料重构系列4

—

凝固

「石膏」

石膏翻制有利于孩子去认识物体的正形和负形

Lab5

物质材料重构系列5

—

温度

「纤维」

用有温度的材料联系当下的环境和季节

Lab

6

思维转换系列1—

十面灵璧图

锻炼孩子们从平面到立体的思维转换

Lab

7

思维转换系列2

—

霍伯的剧场

训练多维度的观察方法

Lab

8

思维转换系列3

—

沉默的风景

从风景画出发探索隐藏的空间秩序

“其实小朋友是惊艳到我了。”当被问到和小朋友一起创作与独自创作有什么不同的时候,解群老师说,“小朋友们天生创作的时候就有一种很解放的状态。和小朋友一起创作的时候会看见他们身上很闪光的地方。这些在大人身上是很难发现的,和小朋友在一起的时候,我也被教会了很多新东西。”

看着孩子创作的妈妈们也有了不一样的心得体会。“是对于生活中认识的材料的拓宽”,上一期雕塑课程学员小贝的妈妈说,“一些生活中看上去很普通的东西,可以组合起来变成有创意的一个作品。”

“

孩子会在这个过程中探寻不同关系,人与人的关系,人与物的关系,和不同材质的关系,老师会用各种方法去启发你去关注这些不同层面的关系。

”

青年艺术家,创作涉及当代雕塑、装置、影像。毕业于中央美院雕塑系,擅长使用材料语言,将自己的想法和思考通过多种艺术形式表达出来,并且从孩子的视角去认知和理解世界,在作为一位不断尝试的独立艺术家的同时也将经典艺术根基和实验创造精神一并带给孩子。