城市,就像千千万万普通生命体一样,有高、低、胖、瘦……

中国是世界上人口最多的国家,其城市发展的基本背景是巨量人口以及各类资源的转移与集聚。一直以来,我们对局部区域城市的过快成长既爱又恨,认为它吸取了过多的养份。但,规律就是规律。城市,就像千千万万普通生命体一样,有高、低、胖、瘦之分。关于城市的发展,我们往往受空间或时间的局限而无法掌握其走向。城市给我们的直观感觉就是人口很多、很拥挤、城市都在生病。

然而,这种对城市的感受在我读完《大国大城:当代中国的统一、发展与平衡》、《空间的力量:地理、政治与城市发展》这两本书之后就有了彻底的改变。我试着将作者在其中表达的观点摘录下来,用四个层层递进的问题进行串联,也让同在城市中生活着的人们一起了解我们的“城”,看清城市发展的“势”。

当今,大国范围内经济或人口在空间上的分布是否需要发挥规模优势?

如果集聚是发挥规模优势的必要途径,那么又如何解决区域经济均衡的问题?这就需要将均衡的理念转变为人均而非整体。

从横向的对比来看,作者认为当今世界经济的一个突出特征是经济在空间上的分布是不均匀的。全球生产主要集中在大城市、发达省份和富裕国家,全球土地面积1.5%的区域囊括了世界一半的生产活动。占埃及国土面积0.5%的开罗,其GDP超过了埃及的一半。同样,只占巴西总面积15%的中南部三州,贡献了全国总产值一半以上。

从纵向的历史发展来看,当前世界经济的发展阶段也决定了城市发展需要集聚。作者指出,在农业社会,人口是分散分布的,国家层面的规模经济还不太需要国家内部的经济集聚。而现代经济以工业和服务业为主,规模的重要性变得更加突出。作为大国,幅员辽阔,人口基数较大,如何发挥内部城市的规模经济优势更依赖于集聚的作用。城市是国家实力竞争的载体,又是高度开放的平台,当经济高度开放的时候,经济集聚不仅有利于提高劳动生产率,而且有利于提高经济的国际竞争力。

关于区域经济均衡发展的问题,作者提出了在集聚中走向平衡的观点。可以说,人均走向平衡的概念贯穿全书。根据”在集聚中走向平衡“的道理和国际经验,基于市场机制的有效运行,人口向少数地方集中的过程中,输入地获得了较大的发展,并通过财政转移补贴输出地的公共教育(强调是对人的投资),通过合理规划确定输出地经济发展的优势所在,在蛋糕做大、人口素质提高的基础上,输出地的人均水平自然上去。

因此,

地区之间要着眼于生活均等化,而不是经济规模的均等化,不是经济资源和人口的均匀分布

。

有些城市人口集聚,有些城市人口稀少但生活均等化是城市发展的基本走向。特别是在广阔的中西部,城市化进程应主要以推进区域型的大都市圈为主,而中小城市则必须依赖大城市的带动才能实现更快发展。中西部整体来说生态环境较为脆弱,区域型大都市圈的发展能够使集聚经济发挥作用,同时避免无序开发,确保区域生态得到更好的保护。从这个角度来看,当前铁路大发展的重要作用就是使人口更好地流动起来,把劳动力更好地往需要他们的地方送,把观光者更好地往自然资源丰富的地方送。

在人均均衡的目标达成共识后,资本、劳动力、土地指标等生产要素向具有更强承载力的区域流动成为了趋势,那么在趋势之下我国的城市人口分布还会进一步集中?理论上,集中之后的城市人口规模应该多大?不同梯度城市之间人口规模会呈现什么样的分布规律?

关于“我国的城市人口分布还会进一步集中”这个问题,作者明确指出:从中国的现状来看,城市人口分布还不够集中。从横向对比来看,全球总样本城市人口的空间基尼系数(表示城市间的人口规模差距)为0.5619。中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯和日本等7个人口在国中,日本的空间基尼系数最高,为0.6579。中国的空间基尼系数最低,为0.4234。从这个角度来看,未来中国的城镇化仍然将处于较快的发展过程中,其特征也将继续体现为向少数城市集中,从而提高空间基尼系数。在总量上,未来随着中国城市化水平提高,仍然有大量的农村人要进城。同时,即使在城市和城市之间也将经历人口在空间上重新配置的过程。人总是想往收入更高和就业机会更好的地方流动,这意味着,大城市和特大城市人口继续增长的趋势会延续,其他城市要做的就是努力成为人们向往的所在。

虽然作者并没有明确指出这种趋势延续的几大理由,但通读全书,我们仍然可以找出一些珠丝马迹。

一是农业产值占GDP比重低但农村人口占比仍然偏高。

作者提到,没有一个国家像中国这样,在第一产业GDP已经降到全部GDP10%之时,其农村人口仍然占大约一半,如果算上已经进城打工的农村人口,那这个比重还会提高。这种现象说明中国经济在发生集聚的过程中人口并没有实现很好的同步。

二是中国未来针对生产要素的改革仍将释放巨大的城市人口增量。

作者指出,中国的市场化改革是从商品市场开始的,现在基本上已经完成。但是从生产要素市场来看,中国的市场化改革仍然在进行之中,后期仍然有较大的空间。一般而言,生产要素至少包括人的要素、物的要素及其结合因素。

从人的要素来看,虽然我国整体上的劳动流动是自由的,但由于与户籍挂钩的公共服务分配并不均等,使当前劳动力流动(特别是流动之后的定居)仍然存在着较大的障碍。当前与户籍制挂钩的公共服务分配不均等增加了劳动力流动的成本,这也是当前进行户籍制度改革的原因所在。我们有理由相信随着户籍制度,以及其他影响人口流动因素改革的推进,未来农民工市民化的速度也会大大提高,在工作地定居的比重也会逐步提高。未来针对生产要素的改革仍将释放巨大的市场红利。

三是我国工业和服务业(特别是服务业)处于稳步提高的过程,随着工业和服务业比重提高将促使人口更加集中。

由于农业严重依赖于土地,而土地是分散的,人口分布追随土地分布,一个国家的农业比重越高,人口分布就越分散。而当工业和服务业比重提高的时候,人口就会更加集中。这是因为工业的发展需要集中性的车间生产,服务业的发展需要面对面的交流以及衍生性的服务,这就需要人口在城市集聚。因此,随着我国产业结构的调整,人口向部分城市、城市内部的部分区域集聚的趋势将更加明显。

在回答了人口分布特点之后,作者进一步在方向上进行论述,认为中国人口肯定还是向沿海和区域性的大城市集中。

这

包括内地的一些大城市,比如重庆、武汉等已经属于区域中心城市,自身产业基础较好,处于交通枢纽,资源承载力较强的城市。

中国的中西部是片地域广阔、差异巨大的地区,从国内产业梯度转移的现状来看,部分产业正从东部向中西部转移。沿海向内地的产业转移,主要的承接地是中部,特别是长江黄金水道经过的省份。长江中下游运能很强,可以实现江海联运,外向型的制造业迁到长江中下游后,贸易成本增加并不多,所以安徽、湖北有条件发展成为制造业新的聚集地。

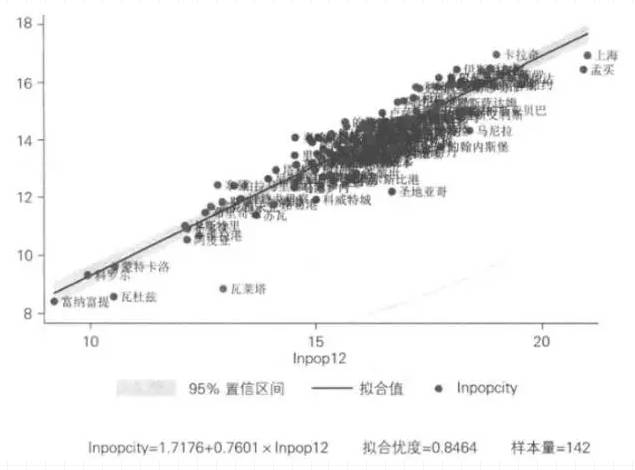

在论述了人口分布特点、人口集聚方向之后,作者进一步回答了集中之后的城市人口规模应该多大这一命题。作者认为,一个城市的人口是由国家总人口来决定的。关于这个问题,作者做了一个猜想,认为一个国家最大城市的人口应该与这个国家的总人口有关。为了验证这个猜想,作者用142个国家样本进行分析。下图中,横轴是2012年国家总人口(取对数),纵轴是每个国家最大城市的城市人口(取对数)。结果显示,这个简单的模型对首位城市人口的解释力非常强大。同时,根据这个图,人口向首位城市集聚的过程是会慢于整个国家人口增长的(如果一个国家的人口增长1%的话,这个国家首位城市的人口只增长0.76%)。

图:国家人口与首位城市人口的关系(142国)

资料来源:《大国大城》

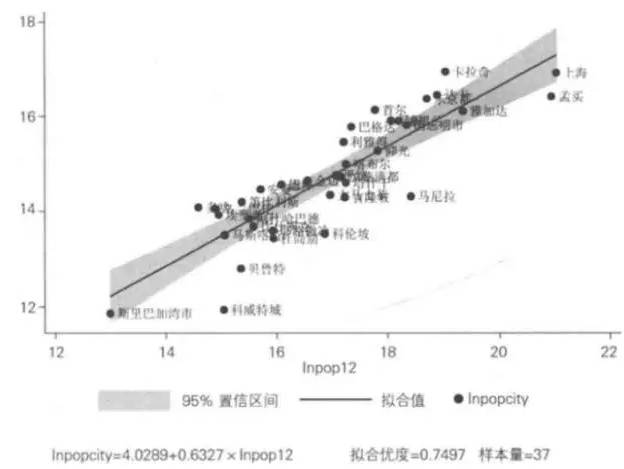

从全世界范围来看,亚洲国家的平均人口密度相对较高,需要单独分析。对亚洲国家样本单独进行分析后发现,结论依然成立。

图:国家人口与首位城市人口的关系(亚洲)

资料来源:《大国大城》

从这个角度来看,人们通常在认为某一城市的人口太多时,可能是由于跟国际、国内其他城市进行横向比较。但根据这张图,上海、孟买等城市的人口数量仍然处于贴近拟合线的过程之中。

具体到国内城市的横向比较,不同规模的城市其人口规模存在怎样的数量关系?

作者在这里提出了齐夫法则(Zipf's Law),根据这一法则,一国最大城市的人口,是第二大城市人口的两倍,是第三大城市人口的三倍,依此类推,最大城市的人口是第N大城市的N倍。这种方法能够很好地反映不同城市之间人口保持的梯度关系。结合中国城市目前的人口现状,城市人口梯度可以分为第一梯度城市人口平均值2000万人左右、第二梯度城市人口平均值为1000万人左右、第三梯度城市人口平均值为700万人左右。依此类推,基本能反映中国目前的城市人口分布现状。这也表明,当前人口向城市集聚的趋势并非只体现在特大城市,承载能力较好的其他类型城市也将随着人口的流动基于“齐夫法则”保持合理的变动。

此外,值得一提的是,这种方法在研究城市群内部不同城市之间经济发展协调度方面也有很重要的应用。采用这种方法,我们可以很好的得出“珠三角城市发展最为均衡,长三角、长江中游城市群内部差距较小,京津冀城市间梯度差异较大,成渝仍处于中心城市独大阶段“的结论。

是什么因素让部分城市具备成长优势呢?是什么原因使优势城市“基业长青“?新兴产业、交通运输方式、对外贸易格局的改变对原本不具备地理优势的内陆城市是否会带来发展机会?

是什么因素让部分城市具备成长优势呢?

在农业占有重要比重的封闭经济中,决定中国区域经济布局的关键因素是不可移动的土地。在土地是最重要的生产要素时,地理相对不重要。与农业文明不同的是,现代二、三产业的发展中最重要的生产要素是资本,当资本是最重要的生产要素时,资本和生产活动有集中于大城市附近的趋势,地理变成了现代经济增长的决定性因素。可以说,地理无论是从短期、长期均对城市的发展有重要影响,长期来看更为重要。作者认为城市在参与全球化的过程中,有三个机制导致地理在经济发展过程中越来越重要。

第一,出口导向的制造业布局在靠近港口的地区能够节省运输成本。

中国是个一面临海的大国,海岸线相对于整个国土和国境线来讲并不长,以港口条件而论,只有东部才有大港口。因此,改革开放后,中国首先发展起来的主要是沿海地区以及部分沿长江的城市。一直以来,沿海地区和靠近大港口的地方开放程度更高,这也促进了产业向东部沿海地区的集聚,人口是追随产业的。

第二,出口导向的制造业布局在靠近港口的地区,从而形成规模经济和集聚效应,使生产的成本大大降低,进一步强化了沿海地区作为生产地的优势。

中国在20世纪90年代中期经济开放程度进一步提高,在沿海地区已经形成了完整的制造业体系,再加上规模效应和集聚效应,强化了沿海地区在发展制造业过程中的优势,这是其他地区甚至东南亚一些劳动成本更低的国家难以比拟的。当然了,从对外贸易口岸来说,并非只有沿海地区具有这个条件,同样地,西部也有对外贸易的地理条件。

然而,在全球贸易中,至今为止份额最大的仍然是美国、日本和欧洲三大市场。尽管中国西部也有对外贸易优势,但根据目前的需求格局来看,其周边市场仍然相对次要。由于集聚效应能够大幅度降低生产成本,即使是出口到俄罗斯的产品,在浙江生产,再加上运费,仍然可能比在西部生产更为便宜。所以,只要国际贸易的主流方式是海运,沿海地区拥有港口,并且形成了集聚和规模效应,其发展出口导向型制造业的优势就特别明显。

第三,相比制造业,服务业对集聚的要求更高,随着服务业的比重提高,地理也越来越重要。

作者指出,制造业虽然需要集聚,但在一定程度上制造业的生产和消费是能够做到分离的。例如,可以在安徽芜湖造奇瑞汽车,然后卖到上海来,甚至可以卖到菲律宾去。但是,绝大多数的服务业必须在面对面的情况下同时完成生产和消费,它对集聚的要求更强。

后期,随着生产要素(特别是劳动力)在城乡和地区间更为自由地配置,城市体系的调整必将伴随着经济向大城市(尤其是东部大城市)的进一步集聚,而且这一道路从长远来看有利于区域和城乡间人均收入的平衡,从而实现增长与和谐的共赢。经济集聚在少数地区是先天地理条件和规模经济共同作用的结果。

当前交通立体化特征明显,地理位置的影响程度正逐步减弱,那么使沿海城市仍然处于快速聚集过程的原因是什么?

关于这个问题,作者认为,在特定时期内,地理成为城市经济增长的决定性因素,在形成规模后即使原先的优势不再明显也将自我强化。不管大城市最初形成是由于历史还是地理因素,当这些因素的作用变弱甚至消失的时候,大城市的发展却仍然继续自我强化,由此而产生的锁定效应(lock-in effect)将使得已有的大城市仍然可能占据国家(地区)经济的主导地位。这也就解释了为什么当今世界的很多大城市都曾经是大港口,即使今天这些城市的港口功能已经非常不重要。

城市经济增长的决定性因素不同时期差异较大,战争时期沿海并非投资重心,内地反而成为安全之处。和平年代国际贸易体系的扩大,使沿海城市迎来重大发展机遇,但可以确定的是,城市一旦发展壮大便会进行自我强化。

新兴产业、产品运输方式的改变对原本不具备地理优势的内陆城市是否会带来发展机会?

前文提到,产业发展阶段、产品运输方式、对外贸易格局决定了产业集聚在哪里,转移向何处的逻辑。那么,当前城市之间的交通已发生了巨大的变革,服务业的高度发展也使产品的形式出现了巨大的变化,虽然大城市有继续自我强化的倾向,但其他城市有机会吗?在这个问题上,随着越来越多不需要依靠海运就可以完成交易的新产品的出现,内陆城市也将有更多的机会。例如,芯片由于其体积小、附加值高,可以在内地生产,用航空运输。软件可以用网络运输,也可以在内地进行研发和生产。为大企业提供线上客服的呼叫中心只需要接打电话,更可以往内地迁移。还有近年兴起的大数据产业,放服务器既占地方又耗电,也不一定要放在沿海地区。因此,新兴产业的出现在进一步强化具有地理优势的城市作用的同时,也给了其他内陆城市更多的机会。

地理在前期助力城市形成奠定规模优势基础,后期即使部分优势丧失仍然能够自我强化。新兴产业的出现以及交通运输方式变革在进一步强化地理优势城市作用的同时,也给了其他内陆城市更多的机会。

既然大国需要大城,那么城市人口容量的边界在哪里?又如何解决当前出现的大城市发展困境使城市能够更加“优雅”的成长呢?

第一,当集聚带来的好处不够高,而坏处体现出来之后,集聚的水平就相应地稳定下来。

作者认为,城市的集聚指数首先会快速上升,达到一定的平衡后保持稳定,但也并不会停止集聚。一个国家的集聚程度有多高,是由集聚带来的好处和坏处相权衡决定的。当集聚带来的好处不够高,而坏处体现出来之后,集聚的水平就相应地稳定下来。而在这个过程中,非常重要的是生产要素的价格,集中体现在地价、房价和劳动力工资上。即使经济资源不断向少数地区集中,只要这一过程不断提高劳动生产率,创造更多的就业和收入,其收入能够超过经济集聚中伴生的生产要素价格等问题,则劳动力仍然会向大都市圈和大城市流动。

如果一国之内人口的流动是顺畅的,那么地区之间的劳动生产率和人均收入就会趋同,否则人口就会持续流动。在这样的规律之下,最终只有当城乡间和地区间的实际收入差距缩小至零(扣除物价差异、流动的经济和心理成本后),不同地方的人口规模才会相对稳定下来。而从国外发达国家的城市发展经验来看,即使是最大的城市其人口的集聚仍然在进行着。集聚趋缓是市场内部达成的平衡,当集聚趋于稳定时,也并不意味着停止(体现为劳动力阶段性地向中心城市回流)。