这是亲历者向丁香园道出的一件真事:

一患者因身体不舒服在路边呼叫 120,但急救车到达现场后却未发现呼叫者的身影,找了半小时也无果。但按照院前急救的流程,救护车除非接到调度台取消用车的信息,否则不能直接返回。

于是当天,跟着急救车外出抢救的院前医生,找到附近一位见过患者拨打 120 求助的保安作证,请他在知情同意书上签字作证,然后离开现场。

这位患者事后自行到医院看病。但天有不测风云,在辗转治疗了半年后,患者过世。

于是,家属咬定死亡是因为当时 120 没找到死者进行抢救造成的,索要赔偿。

当事医生只能回去寻找当时目击者,可阴差阳错保安早已经调离,且知情书上的签字也已模糊不清。

最终 120 赔款。

我国院前急救起步早,采用与法、德类似的「执业医师模式」,2013 年 11 月,国家出台《院前医疗急救管理办法》,以法律的形式确定院前医疗急救是政府举办的公益性事业。

既然定名为「院前」,即它发生在入院前,这个时间、地点的特殊性,注定这种形式的医疗救助服务,参与组成的单位多样,责权认定复杂。

发生在院前的故事,一点都不比在医院简单,情形,甚至很多长期驻守医院的医疗同行,都未必能了解。

于是,就有了这篇文章。

「我觉得,干院前急救,不需要多高学历,我们大多数时候做的都是搬运,本科生就够了」,谈起两个月 120 院前急救的体验,心内科硕士住院医小杨如是说。

确实,有时他们出现的现场,并不都是需要救人的。

他们有时抵达现场,才会发现那是凶杀、自杀、车祸死亡的案发现场:曾经走进一间他杀的现场,满地鲜血,一脚踩下去,血都能没过鞋底;到过车祸现场,腹腔空了,肠子粘着灰石散落在地,腿上的肌肉、脂肪还有骨头碎肉模糊;也走进过密闭多天的空间,里面有已经死了很多天,臭气熏天,长满尸斑的尸体。

大多数时候,他们需要克服的,除了救治技术上出现的困难,还有心理上的压力。

环境的脏乱差不说,救治对象情况的复杂性常会超出他们的想象:遇到过浑身臭气熏天晕倒的流浪汉,依旧要上前心肺复苏换气;也用尽全力疯狂地按压被割破颈动脉涌出来的血柱;还遇到过被烧焦如黑炭的尸体。

所以,当提到院前急救医生常被大众,甚至同行误解为「搬运工」时,长期从事院前急救的小张医生

严肃起来了,

「这是非专业人士的误解」,他说。

对于这个他服务了近十年的职业,他拥有丰富的实战经验和话语权。

「院前急救几乎涉及内、外、妇、儿各个科室,和院内急诊有很大区别,是一项非常专业化的工作」,他

推了推眼镜继续说:「出院前需要医生保持高度警觉,现场协调能力、专业水平、脑力、体力,少哪一样都不行,因为任何事情都会发生!」

话虽如此,但今年才年仅 36 岁的小张,还是对急救工作体现出的高强度体力需求感到吃力。

这个中年人,皮肤黑黝,零星白发,鼻梁上架一副黑框眼镜,牛仔裤后的口袋早已磨出线头,可能因为工作需要的原因,即便日常说话,都能听出他声音的雄浑有力。

「腰不好,腿也坏掉了」,30 多岁的年龄身体远不如站点上两鬓斑白的担架员,「院前急救医生是吃青春饭」。

每位院前急诊医生遇到的惊险都不一样,只一样是他们都绕不开的,小张指了指身后那个十几斤重的急救箱。

无论眼前是坏了电梯的十几楼,还是山路十八弯的景区,只要救护车走不了,他就要自己扛,「有时半夜累得不行困得不行,还要带着十多斤的箱子,好想坐下来休息啊!」他咯咯地苦笑着。

与其他科室不同,40 岁左右是医生的黄金年龄,但对院前医生而言,除了职称上的改变,工作形式和内容不会改变,依旧是拎着箱子,跟着救护车,三班倒地救人。

所以,人才培养是院前急救架构建立中首要关心的问题。

这并不是只是中国的问题,但我们有很多可以借鉴的先例。比如,以德国的汉堡为例,院前急诊医生要求至少 2 年毕业后专业训练,包括 6 个月的麻醉、ICU 轮转经验;同时还要经过 2 周院前急救必备技能培训,包括初、中、高级生命支持的技能培训;此外,还必须通过专门的院前急诊医学考试。最后,在带教医生指导下,跟车 2~3 周,才算入门。

「专人专事是最理想的状态」,可中国面临的现实是,急诊和儿科医生荒都已闹了多年,院前急诊更是顽疾。

即将开始三个月院前急救轮岗的陈密,去年刚拿到执业医师资格证。因医院的职称晋升规定,升主治需要同时具备下乡和 120 院前的轮岗证明。

作为 120 各网络医院短期轮岗的 40 位医生之一,他和来自其他医院的医生一起,要经过 4 天院前急救专业培训,一周跟车出诊之后,就开始正式出车。

「尽管规培时在急诊科轮转过,但和这里完全不一样啊!院内我最多处理专业相关的会诊,只要专心看病,打针、设备调试有专人负责;遇到疑难病症,还有上级医生。可院前呢?所有活儿都是我一个人,搞得定搞不定都要自己扛。

」

眉头紧锁,陈米医生言语中透着一点无奈。

因为习惯了院内的环境,很多上岗医生在救治过程中难免手忙脚乱,就像通常在处理心脏除颤的情景模拟时,他们会忘记除颤时还需要连续按压。小张医生说,「院前急救和院内,无论从执业环境还是模式架构,都是两套系统,很多医生都一知半解,更别说百姓了」。

招人难,留人也难。

季医生是中部某三甲医院的急诊医生,从事院前十年,尽管已是副高,他依旧想跳槽:「强度大,压力重,风险高,收入低,不被认可,感觉一无是处!」

所以当初升职称时,就算急诊科主任万般劝说,他依旧舍弃了急诊专业报了心内科,「我只想堂堂正正地做个真正的医生」。

除了现有医生的超负荷运转,院前急诊还兜不住「出大于入」的人才流失。《人民日报》在 2016 年 1 月的时候,还对此问题进行过报道:

北京市海淀区急救分中心的急救医生大多来自河北省,只有 3 名京籍医生,被戏称为急救版的「京冀一体化」。近 5 年来,该中心编制内外离职人员 80 名,占到总人数的 50%。

管理模式,也是院前急救机制中亟需梳理清晰的一个问题。

我国急诊医学由院前急救(120 急救中心)、院内急诊(医院内的急诊室)和重症监护系统三部分组成,承担常规急诊任务和突发事件(山洪、地震、泥石流等)的救治、急救技能培训等工作。

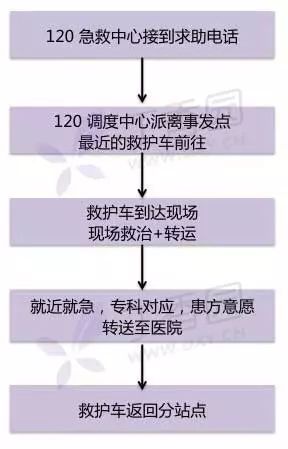

120 急救流程

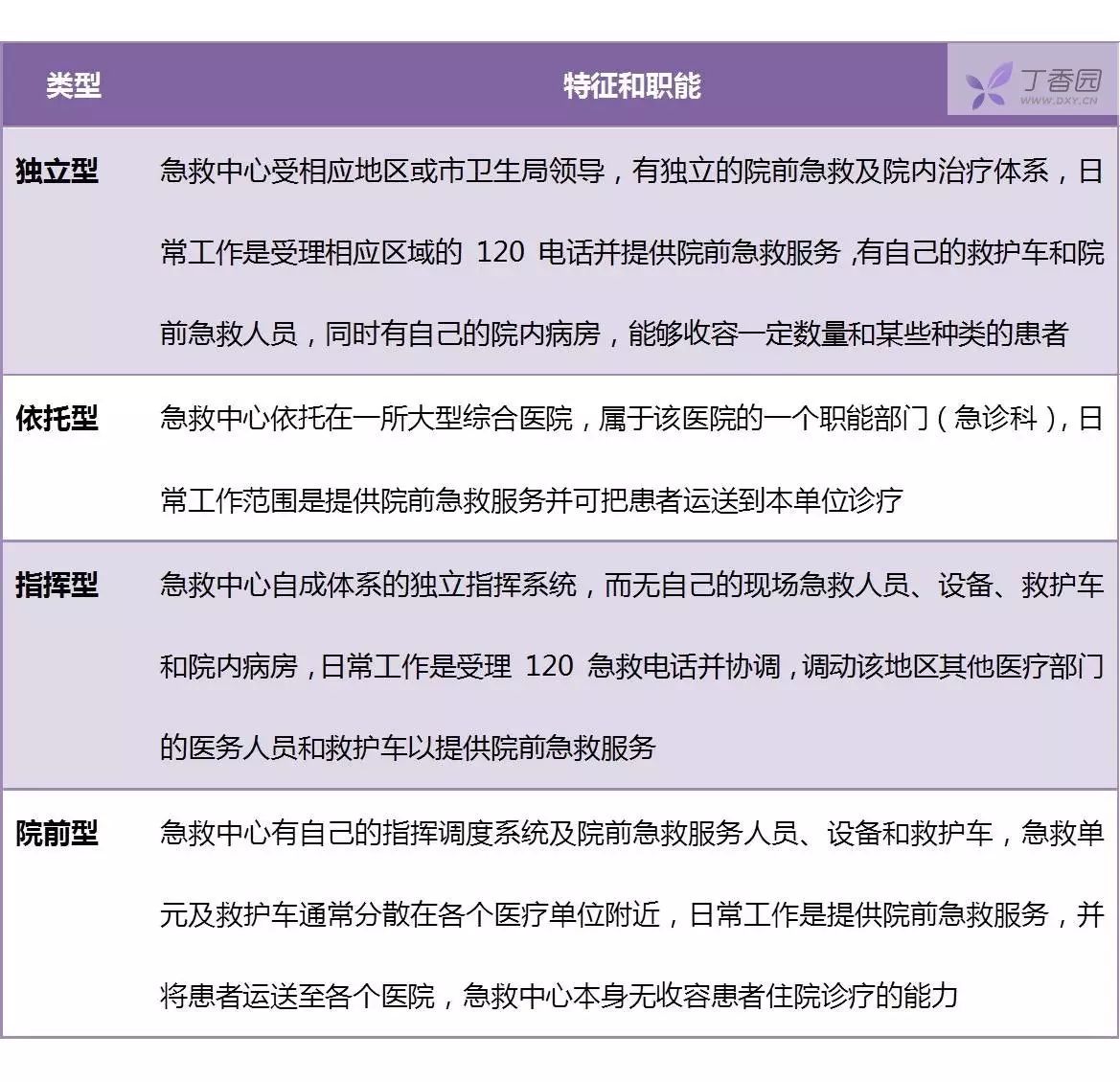

就院前急诊这一块,我国各地区模式不尽相同,主流大致有四种:独立型、依托型、指挥型和院前型,像北京、上海属于独立型。

院前急救只能部门的类型和特征

来源:《院前急救预案,现场急救攻防策略》