《首席经济学家》杂志创刊了,现在订阅更享优惠,请点击文末

“阅读原文”

或

长按下文二维码

。

本文为天风证券首席经济学家,中国首席经济学家论坛理事刘煜辉

6

月

21

日在天风证券

2017

中期策略会的讲话速记稿整理。

幻灭的新周期和易上难下的利率

从宏观角度来讲基本上没有不确定性,两个基本方向。

第一个是新周期的幻灭。年初的时候,研究界和业界对经济的判断存在非常大的分歧。在我看来中国就是一个高度信贷依赖型的经济体,如果把它看作一个机器的话,这个机器的标号和技术参数短期之内改变不了的,经济增长、货币量和杠杆率,这三个东西是绑在一起的,必须投放

6

个单位的货币信用才能够产生

1

个单位

GDP

的增长。现在信用要收缩,

6

个单位达不到,当然,也就不会有

1

个单位的产出了。

这一轮主要的大宗商品(黑色链、橡胶、塑料、

PTA

、化工品

)

,相较今年的所创造的高点都下跌了近

30%

,技术性实际上已经进入了熊市状态,反映的就是通过货币信用投放支撑价格上涨的效应基本上已经消失,所谓传统经济燃起的新周期迟早要幻灭。

第二个方向是易上难下的利率,这来自于经济中系统性庞氏压力的释放。

5

月底的时候我去东部某大省看了一下,某城东部建了一个新区,黄河边上下两个县都连成片,我估量了一下不砸

5000-6000

个亿进去恐怕都不能出雏形。去年政府投了

500

多个亿,做了一个样板区,不到新区面积的十分之一。中国的事就是老问题,地方政府没有约束地债务扩张,软约束的财政,看上去是金融的问题,实际上背后的根源都是财政。你把中国的地图打开,会发现地图上大大小小的都是圈。国民经济四个部门中,政府加杠杆的动力是最强的,就说西方过去

300

年的资本主义史,有铸币税的政府举债什么时候还过钱哈?

前几天我看参考消息,说昆明的地铁四号线和五号线今年同时开建,建设期至

2019

年,建设规模投资

400

亿,这个规模的项目如果放在上海没有问题,放在北京也没有问题,但是昆明一年的财政税入才

150

个亿,支撑

400

亿摊子,这就是中国的老问题,黄仁宇先生在《万历十五年》中讲到的,我们始终没有建立起现代国家的硬约束的国家会计制度。

2014-2016

年我们扔了

80

万亿的银行总负债进去,

M2

以外还有一部超级马力的货币创造的机器。摊子已经铺开了,到处需要钱。大家可以去了解一下,地方政府怎么加杠杆?你给他

500

个亿,他不会老老实实地做完一个再做下一个。他一定是把

500

个亿分成

10

个项目,全铺开,每个项目

50

个亿,然后

10

倍杠杆。给你开出个

5000

亿的摊子。现在郭主席要揭这个盖子,里面有多少的嵌套、表外、表表外、委外、资金池以及灰色的抽屉协议,谁说得清。这些已经铺开的摊子,全是钓鱼工程,全是刚性的信用需求。

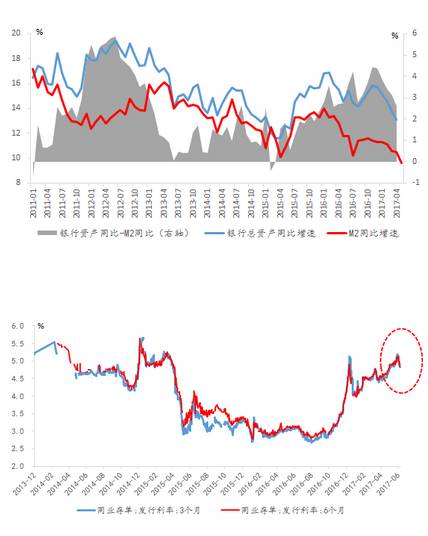

银行体系很明显就是短缺负债。直观上,银行资产増速还有

13%

,而

M2

的增速只有

9.6%

,这是一个硬缺口,就靠同业和金融创新补,这是更加依赖同业的结构。

当下短缺负债的金融条件改变,只有以下三种场景发生才有可能,大家可以做一个研判。第一个是央行降甘霖,释放长期低成本资金;第二个是舞曲再度响起(同业

+

委外),金融加杠杆;第三个是外汇占款意外显著上升。中国的外汇占款重新恢复到一个比较景气的状态,可以从根本上改变银行体系的负债端结构。诸位可研判这三种场景下半年发生概率的大小。资产端则一直是明确的,长久期,且资产流周转率衰竭。

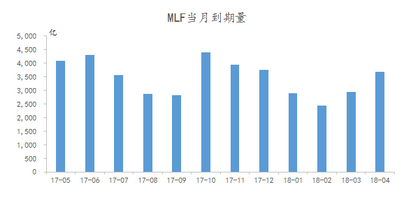

当然我个人觉得第一个条件是决定性的,就是央妈的脸色,我们看到

MLF

每个月的到期量都非常平均,如果妈这个月心情好,对冲完了额外再释放几百个亿,大家可以

happy

几天,前几天就是这种情况。如果央妈公事公办,大家就得受着点利率上顶的压力。

美国金融市场定价错误孕育高波动?

我们可能要重视这轮信用收缩的确定性和可持续性。至少从三个方向表现出明确的力量。前两点我不展开了,后一点我多讲讲。

一是“新老划断”式的金融整顿,看上去是温柔一刀,恰恰将产生更加绵长、更可持续的信用收缩的效果;

二是资产的冰冻,这个我们没有人经历过,过去

18

年,中国的房子只涨不跌,所以没有人翻越过拐点,这回不太一样,我们往楼市里面“钉钉子”,每一颗钉子砸下去,钉住的是资产背后的流动性,钉死的是资产未来创造货币信用的能力,这个初现端倪,远还未到纵深;

三是美国货币政策正常化的牵引,这是个很现实的问题。今天美联储与市场预期发生了巨大分裂,这是孕育未来高波动所在,源于何处,源于对川普经济政策篮子有效性的判断。金融市场对川普的定价是,他是一个深陷政治陷阱的总统,他的剩余

3.5

年的任期某种程度上被判了“死刑”。这个正确吗?金融市场或在犯去年

10-11

月选总统时的错误?互联网和信息革命货已经深刻改变了社会信息的组成结构,传统建制派的精英所主导的纸媒和传统传播方式所释放的信息代表全社会吗?金融市场的信息反应模式依然“固步自封”。

短端利率经过

3

次加息上行

75bp

,而同期长端利率累计上行

50bp

不到,加息周期的曲线熊市平坦。但美国经济当下贴着经济潜在增长水平运行的状态,一旦下半年川普身上的政治阴云随着时间而消淡,政策篮子的东西能逐一落地,引致总需求扩张,我们或将看到

PCE

中枢的回升,这意味着宏观金融政策的决策者要为未来可能出现的场景预备足够的政策空间,即货币政策正常化进程。所以耶伦一直在讲前瞻性,短期数据噪音(手机费用和处方药的价格),让市场不要对低通胀的数据反应过度。

随着下半年美联储“加息

+

缩表”组合开始推进,可能会对长端利率中枢造成明显上行压力,如果“川普交易”卷土重来,再通胀预期升温,不排除

10

年美债利率会重新回到

2.5%-3%

的通道当中。美长期国债收益率,以及受益于低利率和低波动性的科技股,是否都将面临高波动的时间,且看

。明年再加三次呢,会不会到

3-3.5%

的通道中。

对于一个汇率明显已处于弱弹性的一个经济体,国内金融条件将更多收到美国货币政策正常化进程的牵引,届时我们的利率中枢将如何定位?当然现在的市场预期仍难以接受这个预期,但我以为这个前景它至少不是个黑天鹅,可能是头灰犀牛,

30%-40%

的概率的事件。人性就是这样的,它可以接受在麻木中死去,可以接受在同伴陪伴中死去,时间总是药。一年前市场能接受的利率心理定位是

2.5-2.6%

,大半年过去了,来到了

3.5-3.7%

,不也接受下来,尽管有点难受。

没设底线,但有原则:“文火慢炖”

很多人问我这一轮金融做减法的底线在哪里?这是一个很难回答的问题,就我个人的认知,这轮金融做减法恐怕没有设底线。因为无论是决策者还是市场的交易者都是第一次面对一个有真正意义的金融做减法的过程,没有人经历过。就房地产而言,过去

18

年只涨不跌,从来没有经历过从左侧翻越的过程。量化底线很困难,按逻辑的判断房地产应该是没有的。虽然这次金融做减法可能没有底线,但是一定有原则,原则就是文火慢炖,或者叫温水煮青蛙,慢刀子割肉,通俗地讲就是一个都不要跑,紧拉着你的手,共赴患难、共担风险。政策最理想的状态是什么?她想的是将风险能掰成一块一块的,精准地塞入每个市场交易者的预期收益中。每个交易者都在帮政府分担部分的风险,政府承担的就少了,也就守住了系统性风险的底线。如果所有的风险都倒在一个人身上,最后政府不仅要出来救机构,还要救流动性,那么这轮金融做减法的政策就彻底失败了。

“文火慢炖”说起来容易,好像是一个很优雅的词,但实际上是比“快刀凌迟”更难的工作,难就难在对人心的把控。毛主席讲过最好的政治就是把自己的人搞得多多的,把敌人的人搞得少少的,金融做减法何尝不是如此?当这个市场已经是围城心态的时候,城里的人都想冲出城围,要想方设法把城里的人心和灵魂留住,同时把城外的人搞得心痒痒的,要保留住农村人对城市美好生活的憧憬和向往。这样才能够实现慢刀子割肉,慢慢地分散风险,是一个很难的过程。

如果政府能实现一个

AI

版的“文火慢炖”,那将意味着市场的交易者没有任何机会,政府会把风险敲成一块一块的,精准地塞入每个参与者的预期收益中。但我认为未来更可能是一个人脑版的“文火慢炖”,但凡人性就会有弱点,则可以憧憬着机会丛丛,政策的不和谐或是常态,因为私心杂念、矛盾和纠葛会混杂其中,演变为间歇式的脱轨和对市场创伤,就意味着超额收益的机会。没有创伤,就没有交易或者讲机会都是跌出来的。所以在这个过程中耐得住平淡无奇的寂寞依然是最优良的投资品质,静下心来才能真正感应痛苦。正如曾国藩讲的“结硬寨,打呆战”,熟透了的果子自己会掉下来,我们或已经进入了这么一个时间窗口。

什么成就了

3000-50

?

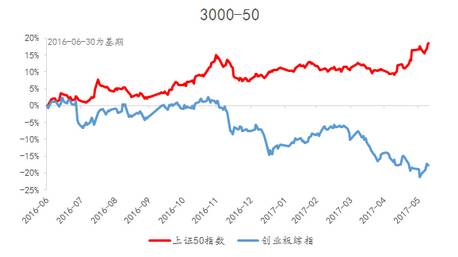

宏观是确定的,政策也是确定的。下半年市场的交易者最关心的方向可能是过去一年市场形成的

3000-50

的结构会不会有变化,有没有可能造成变化的转机。首先我们要认知

3000-50

是如何形成的,我们放眼全球(特别是中美两个互联网经济超级大国),在过去

1-2

年间互联网经济确实正在发生供给侧革命,我认为这次的行业整合出现的强者恒强、赢家通吃,力度和规模远超我们过去对传统经济的经验。过去

4

个月五大科技公司加上与阿里巴巴的市值增长率明显高于罗素

2000

的增长,罗素

2000

的成分股是每个垂直领域独角兽以外的中小市值公司,在垂直领域没有主导性、定价权与绝对竞争力的公司,也可以说独角兽的收益率明显高于垂直领域的其他非统治力的公司。

再看

S&P500

,它上涨的驱动主要靠五大科技巨头的市值增加,特别是最近的

4

个月五大科技巨头市值增加了

2600

亿美元,而其他

495

家

S&P

成分股市值却缩水了

2600

亿美元。

其实在中国也出现了同样的分化,中国互联网垂直领域的独角兽公司没有在

A

股市场,在海外上市的这些公司(阿里、腾讯、微博、京东、陌陌、网易、携程),他们的市值在过去一年增长了

70%

,与之对应的在国内上市的在各个垂直行业(特别是科创领域)不那么具有领先性的这一批中小市值公司在过去一年内下跌近

30%

,这两者出现了明显的分化。

同样的分化,就是互联网经济远超出我们对传统经济的认知。相较蒸汽和电力而言,互联网无疑更具革命性基因,因为互联网,人类经济活动最根本问题“信息不对称”出现了边际的突破,交易成本呈非线性下降,传统的行业和企业的边界变得模糊,资源要素可以跨界流动,使得资本的使用效率非线性地上升。在信息经济中,硬体有所谓的“摩尔效应”;同时软体的单位美元投资往往有“事半功倍”的效果,极小的投资带来极大的财富。比如

Facebook

,它在

preIPO

之前估值就达到了

1500

亿美元,但是读它的财报会发现硬资产很小。最近一两年,在互联网经济中,供给侧的革命形成资源和要素非常迅速地向顶级的公司聚合和集中,“马太效应”非常强。

具体看,这些公司有四个共同的特点,其一就是数据垄断。

科技创新的本质依然是对于消费需求的带动。要么你像乔布斯那样能够生产颠覆性产品,驱动新的需求。要么你能够更了解你的用户,知道他们想要什么。在数据为王的时代,谁掌握了更多的用户的数据,就意味着谁掌握了未来时代的命脉。从腾讯,阿里,到

Facebook

和谷歌等,不断在向新的模式转型,不断迭代新的业务,一切都源于他们强大的数据源。资源要素和信用在未来都会跟着数据流动,之所以出现“马太效应”,正是因为大量有价值的数据向互联网巨头集中。

第二个是流量分割的结束。对于新进入者来说,要重新获得流量的成本极大。用户的习惯越来越稳定,每一个应用可能都对应垂直领域的巨头。你看看手机上的

APP

,可能前几年能下七八十个,而现在主要用熟悉的二三十个,意味着巨头会拥有越来越相对稳定和便宜的用户数量。

第三个是规模报酬递增。我们在学校里学经济学教科书的时候看到的概念,传统经济中都是规模报酬递减,但是在互联网经济中看到的是规模报酬递增,这是一个常态。

第四个是创新,由于本身具有大量用户数据,又有不错的现金牛,反而鼓励了这些大互联网公司去做创新。而小公司根本承受不起创新失败的成本,在

All in

失败后也只能接受落寞退场的命运。只有大公司能扛过去,因此优势都在向大公司集中。

有人将科技巨头的现金流形容为“贝加尔湖效应”。贝加尔湖的湖面比北美五大湖小得多,但是蓄水量却比五大湖大得多,正是因为其深度,亚欧板块内部碰撞所形成的裂谷以每年

2-3cm

的速度向下延伸,已经持续了一千万年,蓄水量仍在不断增加。苹果的现金储备,打破了我们常规的想象,去年底已经高达

2500

亿美元。根据传统经济的经验,大公司通常是“大笨象”。然而今天我们看到,腾讯(市值约

3400

亿美元)、阿里(市值

3500

亿美元),苹果(市值

7600

亿美元),虽然已是一个巨人,依然生机勃勃,每年

40-50%

的年复合增长率,你根本看不到天花板,他们更像一个灵活、高速成长的“大型灵长类动物”。

然而把代表中国传统经济主体的上证

50

(金融权重占

76%

)与创业板指数放在一起,也出现这样的分化,这只能从交易行为上才能理解了,因为中国互联网供给侧革命的公司都不在

A

股,而我认为上证

50

多少有那么点儿

“扮虎食猪”,广东话,特别是在一个金融信用收缩周期中。

三个东西成就了

3000-50

。

第一个是孤悬海外的中国新经济。中国经济最有活力、景气迸发的部分(新动能)几乎都不在

A

股,如果孤悬海外的中国的新经济在国内资本市场,我相信今天的“漂亮

50

”是这些公司,而不是传统的上证

50

。

第二是资本管制下的事实性“金融压抑”。资本项目管制(片帆不得下海),最有价值的资产被市场分割排除在外,被甩在国内资本市场的:深陷金融债务周期的传统经济,以及被互联网经济“马太效应”所挤出的中小市值科技公司,这是我们不愿意接受的无奈现实,实际上也是一种金融压抑。港股通某种程度成了制度压抑下的受益者(被当做是人民币内生贬值压力的一种对冲);

A

股交易的被动抱团取暖,漂亮

50

、上证

50

也许会演绎另外一种泡沫,在一个明确地金融信用收缩周期中,与寄居于海外的那部分中国新经济资产相比,无论是前景还是盈利,都会晦暗很多。当然我们依然非常尊敬中国制造业的脊梁,格力、美的、海康等等。

第三是“灵魂出窍”的资本市场。金融整肃、强化监管,主流是非常好的,但有那么一些不太灵活、缺乏弹性、刚性的反市场操作,过犹不及和矫枉过正皆有,导致某些目标有点功利化,比方说在损害赔偿和集体诉讼制度缺失的条件下,以

IPO

为导向的准注册制,偏离了资本市场的基本功能(资源整合、并购重组、优化配置),灵魂出窍,形成次生伤害(雪上加霜的效果)。

资本市场的灵魂:整合、并购重组

强监管,让过去在灰色通道中运行的东西见阳光,打击内幕交易,穿透,这都是对的。不能把资本市场魂搞丢了,搞丢就麻烦了,孤魂野鬼四处飘荡就会乱投胎,最后抱团取暖投出了个“漂亮

50

”,把传统经济的估值都打起来融资,多半是条死胡同。

不要刻舟求剑地映射上世纪

70

年代美国的“漂亮

50

”,没有意义(只是为了证明当下存在的合理性)。现在是什么时代?今天的“漂亮

50

”是互联网经济、数字经济、智能制造。如果孤悬海外的中国的新经济在国内资本市场,漂亮

50

将是他们。

资本市场的魂就是整合、并购和重组,中国经济结构转型重构,对资本市场而言,映射的就是产业整合并购和重组,把资本市场储蓄动员的能力从已经步入暮年的产业和企业中让渡出来,要么行业集中度提高焕发青春,要么转移给消费升级和新兴产业,要么跨境吸收海外优良基因引入国内。

毛主席讲过,党要始终走在群众运动的前面,我觉得作为卖方研究,也一样。一个优秀的卖方一定要站在趋势的前端,做一个价值的引领者和发现者,有责任去纠正一些资本市场存在的既有偏差。所以我们也尝试去瓦解

3000-50

,当然这个工作不是一蹴而就,但是确实这方面的努力,也看到了一些效果。

大家可以看到最近风格变化的、从善如流的政策条件可能悄然在启动,魂魄在归来。并购、重组、再融资在松动,这是我们看到的第一个方向。剩下的事我们做什么?就是坐等金融条件恶化到位,这是当下抱团取暖的

50

最柔软的部分,刀子总是从最柔软的部分下手。在一个明确的、且持续的金融信用翻越拐点的利率上升通道中,当下的抱团将会面对越来越上升的解体压力。即时间价值将会成为价值股解体的一把最好的钝刀。给个画面感,比方讲中国的国债十收益率达到

4%

的话,可能满世界都是有保障的、确定金融收益在

7-8%

的产品,你可以到处选,这对于

50

而言是其外在的最大机会成本。

最后讲一句大实话。我们这些人,你要能把某个东西说得能涨上去,或者说得能跌下来,说实在话,还没有这么大能耐,趋势本身也不是由你决定的。但你要把某个东西弄得不涨,涨不动,我个人觉得还是不难的。无非就是把不同的意见输入进去,引起分歧,就是搅和。分歧出来后,一致性预期的单边市况就可能被破坏,交易会逐渐变得艰涩,价差越来越小。

2

月

16

号我们开始空周期后,接下来一直到一季度的数据都很好,但是周期股票已经开始涨不动,因为市场的分歧在交锋。当

4

月份边际走弱的数据再出来的时候,所谓的抱团就作鸟兽散了。今天我们面对的是同一个过程,从分歧到交易的艰涩,一段时间交易不出价差,就会变得情意阑珊,时间长了也就散了,人性的弱点大多如此。

谢谢大家!

(刘煜辉 天风证券首席经济学家 中国首席经济学家论坛理事)

——————