说起宋徽宗,很多人都知道他不是个好皇帝,但相比之下,他做为天才艺术家的一面却让他青史留名。当说到他的艺术造诣,不得不提的就是他独创的书法字体“瘦金体”。

宋徽宗是北宋第八代皇帝,姓赵名佶,生于汴京(今开封),是著名的书画家。瘦金体是宋徽宗将前人书法融会贯通之后,独创而成,当时他才20出头。他早年学薛稷、黄庭坚,后又学褚遂良和薛稷、薛曜兄弟,并杂糅各家,取众人所长且独出己意,最终创造出别具一格的“瘦金体”。其用笔源于褚、薛,却写得更瘦劲;结体笔势取黄庭坚大字楷书,舒展劲挺。

宋徽宗独创“瘦金体”

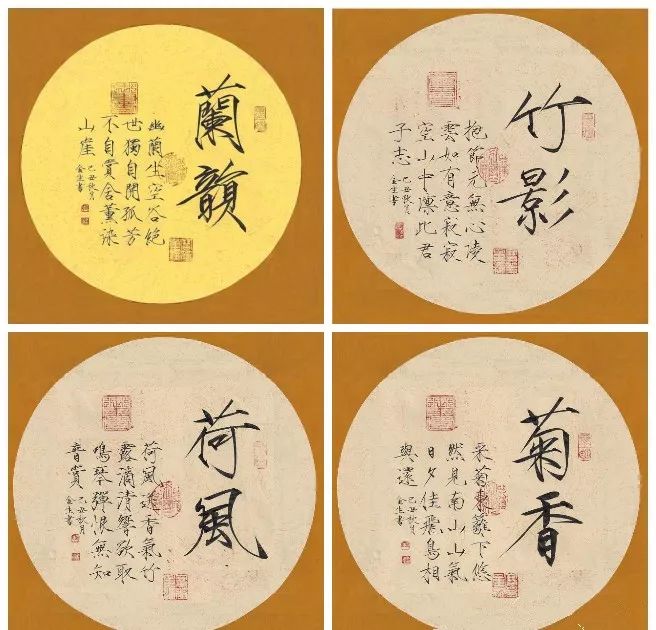

宋代书法以韵趣见长,瘦金体既体现出类同的时代审美趣味,又具有强烈的个性色彩。瘦金体亦称“瘦金书”,是楷书的一种。此书体以形象论,本应为“瘦筋体”。以“金”易“筋”,是对御书的尊重。“瘦金”是美其书为金,也以挺劲秀润自诩。瘦金体的特点是:起笔稳,行笔速,收笔安,点顿金钩铁划,一曲三折。运笔飘忽快捷,灵动飘渺,笔迹瘦劲,至瘦而不失其风骨,转折处可明显见到藏锋、露锋等运转提顿的痕迹,横竖撇捺犹如疏影横斜,宝剑出鞘,仙鹤独立,极具擒纵之势,是富有节奏感的下笔。字体整体端庄俊秀,笔势酣畅,是一种风格相当独特的字体,如人们的评价“如屈铁断金”,“高不可攀,满眼竹兰!”。每次定睛看瘦金体,都有一种凄厉挥之不去,嶙峋的撇捺横折里透出一种颠沛流离后的萧条锋利。华丽而冷冽倔强。赵孟頫这样评价宋徽宗的瘦金体:“所谓瘦金体,天骨遒美,逸趣蔼然。”

这种书体,在前人的书法作品中,未曾出现过。褚遂良的瘦笔,只是小部分相同,大部分则不一样。与唐朝薛曜的字相比,可以说是最接近的。也许赵佶是从薛曜的《石淙诗》变格而来的,但他的创造显然比薛曜成熟得多。这是一种非常成熟的书体,赵佶已把它的艺术个性发挥得淋漓尽致。这种瘦挺爽利、侧锋如兰竹的书体,是需要极高的书法功力和涵养以及神闲气定的心境来完成的,当然也不是别人易于仿造的。后代习其书者甚多,然得其骨髓者寥若晨星。金章宗曾仿徽宗瘦金体来题写明昌内府中从宋廷抢劫而来的书画名迹,如传为赵佶所摹的《张萱虢国夫人游春图》等,却笔势纤弱,形质俱差。正如明陶宗仪《书史会要》推崇的那样: “笔法追劲,意度天成,非可以陈迹求也。”仅凭这一方面的成就,赵佶足可列于历史上书家之林。

宋徽宗流传下来的瘦金体作品

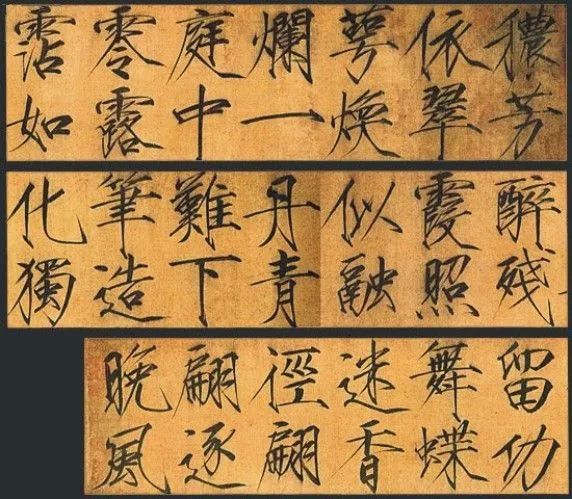

宋徽宗传世的瘦金体书法有《欲借风霜二诗帖》、《夏日诗帖》、《欧阳询张翰帖跋》、《怪石诗贴》、《牡丹》、《风霜》、《大观圣作碑》、《神霄玉清万寿宫诏》、《秾芳诗》等。而其中保存最完整的,要数赵佶的瘦金体《千字文》,这一年,宋徽宗只有23岁,而这时期已经是其瘦金体书法的成熟时期了。

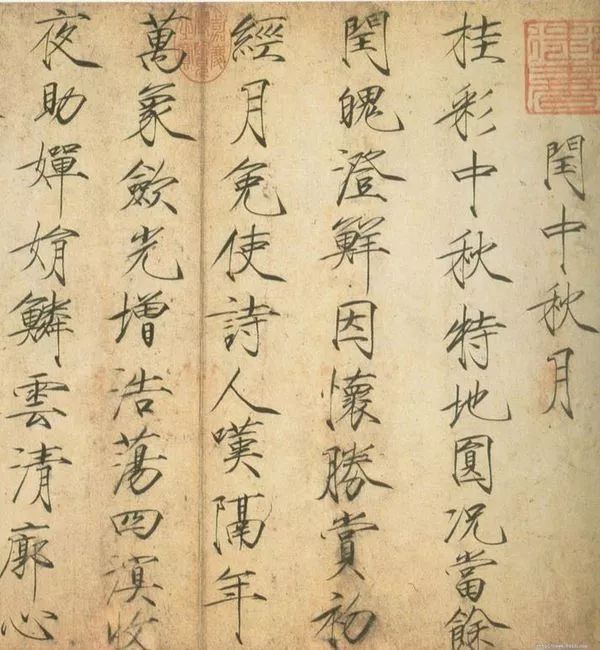

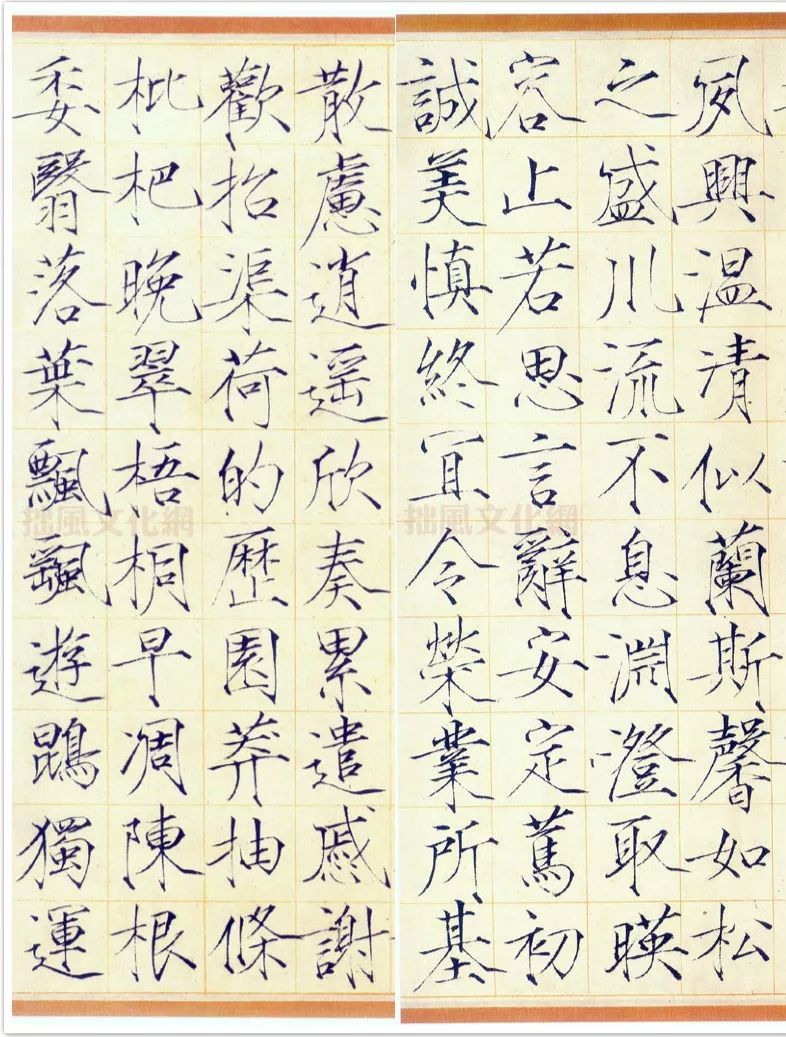

宋徽宗的书法《千字文》

瘦金《千字文》纵30.9厘米、横322.1厘米,素笺本,每行十字,前后百行,书法落款为“崇宁甲申岁宣和殿书赐童贯”。这是他23岁时赏给大臣童贯的,此时的瘦金书体已初具规模。宋徽宗瘦金《千字文》在清代曾被乾隆收藏,著录于《石渠宝笈初编》,并盖有“乾隆御览之宝”印章。现在这件作品收藏于上海博物馆,可称是上博的镇馆之宝。

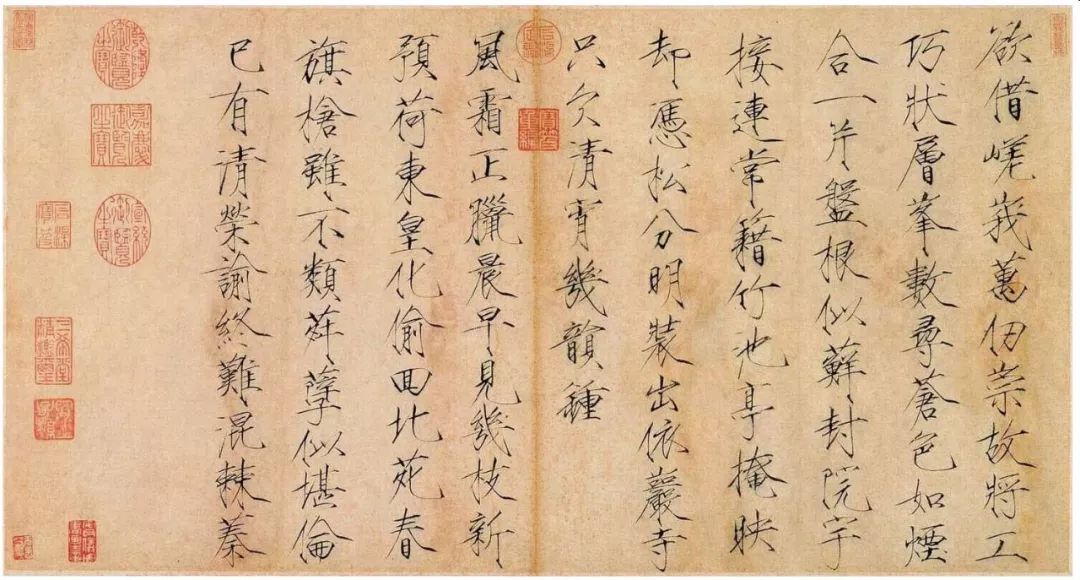

宋徽宗的《秾芳诗》

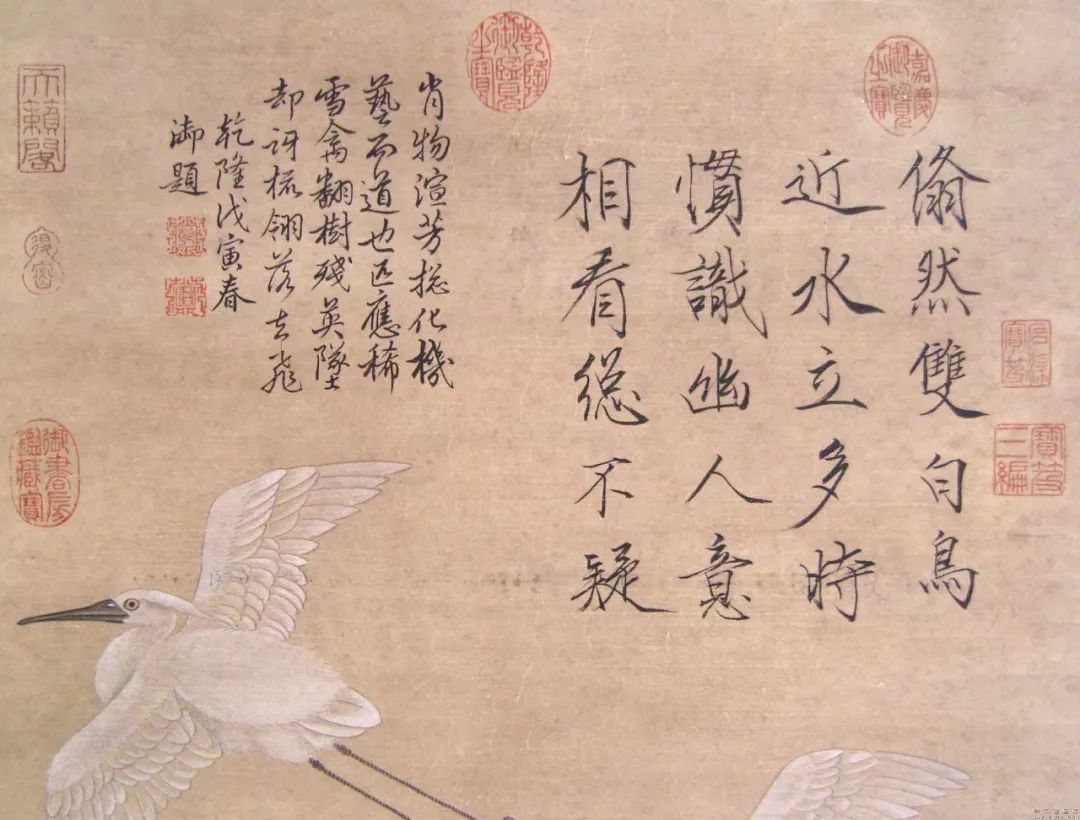

宋徽宗的瘦金书多为寸方小字,而《秾芳诗》为大字,用笔畅快淋漓,锋芒毕露,富有傲骨之气,如同断金割玉一般,别有一种韵味,堪称瘦金体的杰作。清代陈邦彦曾跋宋徽宗瘦金书《秾芳诗帖》: “此卷以画法作书,脱去笔墨畦径,行间如幽兰丛竹,泠泠作风雨声,真神品也。”既是对这一诗帖的评赞,也是对"瘦金书"的艺术效果的很好概括。

《欲借风霜二诗帖》

《欲借风霜二诗帖》,纸本,楷书,33.2 x 63公分。台北故宫博物院藏。由两首七言与五言律诗合并而成,也名为“欲借、风霜二诗”帖。过去学者推测这可能是宋徽宗廿九岁时所作。

书法与绘画的融汇

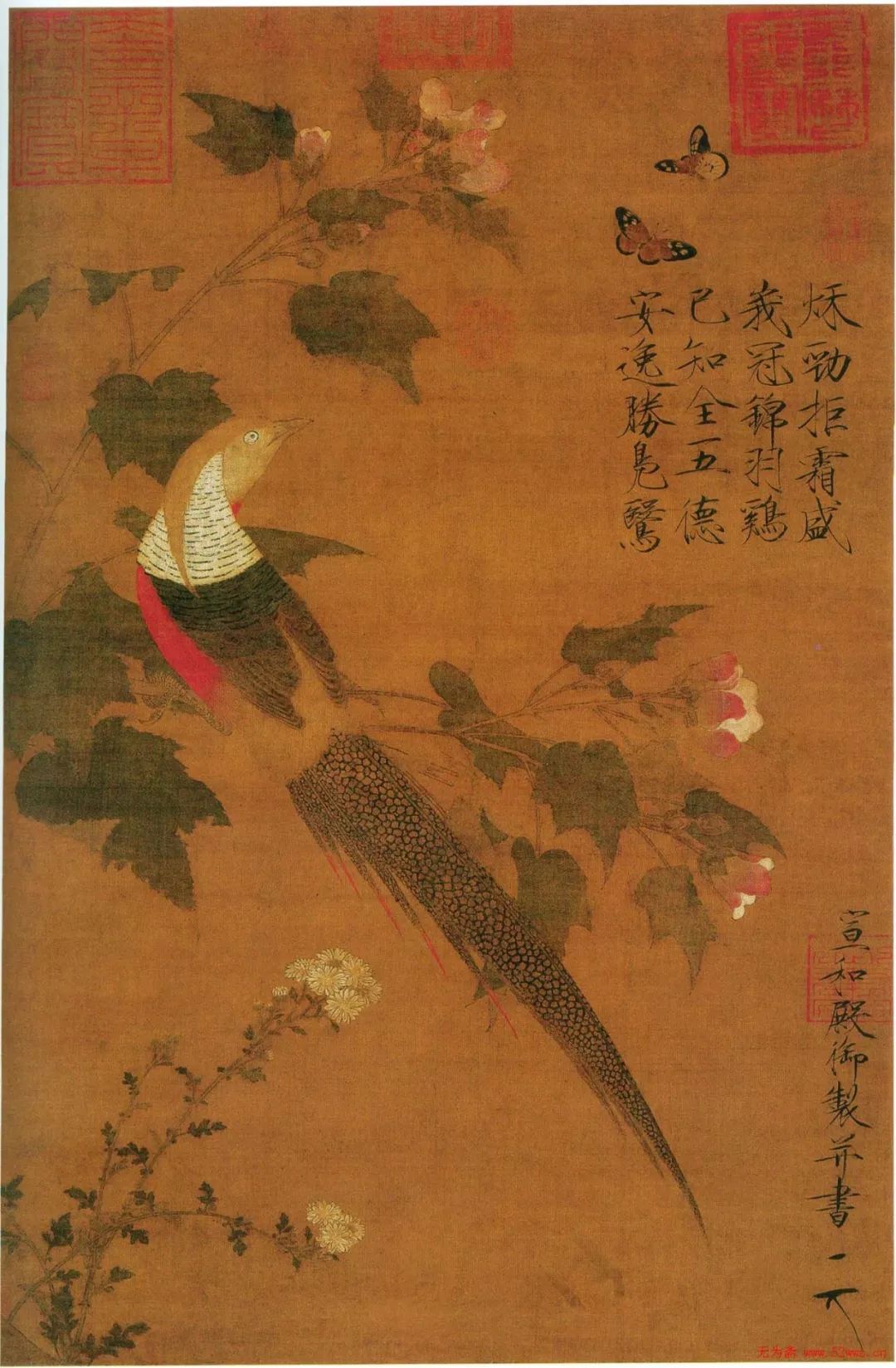

画中有诗的《芙蓉锦鸡图》

宋徽宗的艺术研究也涉及古玩典藏、乐、琴、诗等领域,可谓造诣颇深。他的书与画均可彪炳青史。论其书,首创“瘦金体”;论其画,尤好花鸟,充满盎然富贵之气。和南唐李煜一样,这位亡国皇帝在艺术上是大有作为的。他广泛收集民间文物,特别是金石书画,命文臣编辑《宣和书谱》和《宣和画谱》等。宋徽宗他对于宋代画院的建设和院体画的发展,对于书画艺术的提倡和创作,以及对于古代艺术的整理与保存,都是有突出贡献的,称得上是一位“不爱江山爱丹青”的皇帝。

值得注意的是,宋徽宗的“瘦金体”正与其工笔花鸟画的用笔方法契合,细瘦如筋的长笔画,在首尾处加重提按顿挫,再取黄庭坚中宫紧结四面伸展的结构之法,颇有瘦劲奇崛之妙。这种瘦筋的字正适合题在他的工笔画上。书法和画笔相互呼应,达到高度契合的境界。宋以前很少有将书法与绘画相结合,但真正意义上将书与画结合的正是宋徽宗。他作为兼有书法和绘画才能的艺术家,把书法与绘画做了很重要的融汇,开创了诗、书、画、印为一体的文人书画新局面,并影响后世而绵延于今。