尽管当代西方左翼思想家(20世纪60年代),往往自称其是为人类的自由而奋斗。

但在上世纪60年代的西方,并不存在蓄意钳制个人自由的政府专制。那么,后者已经不存在时,西方左翼思想家们反抗的人类枷锁究竟是什么呢?

是责任:对家庭的责任、对乡土的责任以及对文明的责任。

平心而论,大多数时候,真正约束一个人的并非所谓的专制铁拳,而是他作为一个文明人与生俱来、难以回避的家庭、乡土和文明责任:孝顺父母、养育子女、忠于爱人以及对乡土的守护。这些责任犹如跗骨之蛆,时刻压制着人类试图纵欲狂欢的本能私欲,而人生的大半时间都要被这些责任所役使。

所以,只有备受养育子女之责任所折磨的父母,才会真正理解“扔掉五个亲身骨肉”之卢梭的感慨“人生而自由,却又带着无处不在的枷锁”;只有本可以纵欲狂欢的风流浪子,面对枯燥的婚姻道德之时,才会对荒淫无度的萨特、西蒙娜之“婚姻将使人遭受更多家庭责任的束缚以及社会的劳役”,产生真正认同。

事实上,哪怕是斯大林这样专制的暴君,也不可能给他的子民披上卢梭所言之“无处不在的枷锁”,但家庭的责任则可以;而萨特、西蒙娜之所以激烈抨击邱吉尔和戴高乐所提倡的“上帝、家庭和社会”之道德理念(萨特将戴高乐的价值观视为希特勒),就在于这两位现代西方左翼思想家将家庭和社会责任视为对他们的劳役和束缚。

邱吉尔和戴高乐所标榜之“上帝、家庭和社会”责任的正当性,本身就使得萨特沦为一个不折不扣的背德者(萨特生活以乱伦和荒淫著称)和叛国贼(萨特支持阿尔及利亚的伊斯兰圣战士攻击法军)。只有这样,才能理解为何萨特总是喜欢标榜“如果上帝不存在,任何事情都可能发生。”(俄罗斯作家杜斯妥也夫斯基的话)

对于大多数人来说,家庭、乡土和社会责任对他们放纵本能的压迫是真实的,其不可避免地对此产生厌烦感,只是苦于道德伦理的制约。从这个角度来看,萨特之“人生一切,不过虚无”的论断,为大众内心潜意识中丢弃责任的自私心理提供了最佳的突破口。

与此同时,通过对修辞的优秀把控,现代西方左翼把最正当的个人责任描述为不可饶恕的愚昧甚至罪过,并将不负责任的放纵誉为开放和进步。

在现代西方左翼的词典之中:抚养子女、孝敬父母的责任往往被视为乡巴佬式的”家庭劳役“,对乡土的热爱被视为不可理喻的”狭隘自私“,对文明的认同则被当做万恶之源的”法西斯“。

这样颠覆性的认知,或许西方左翼的创造者们并无恶意,但却制造了足够的道德空洞,最大程度地迎合了那些自私贪婪之人的欲望——因为抛弃对家庭、社区和社会的责任,不但不再被视为一种罪责,甚至还很可能被畸形地解读为一种荣耀。

2016年24岁的德国左翼党青年组织负责人瑟琳·格伦被三位难民性侵,她报警时先是向警察说谎话,称是三位说德语的人抢劫了她。事件真相曝光后,她还在脸书发表一封给难民的公开信,声称“最让我伤心的是我受到性侵的事件,使得你们遭到更多的种族歧视”,“我不会眼睁睁地看着种族主义分子把你们视作问题”

2016年24岁的德国左翼党青年组织负责人瑟琳·格伦被三位难民性侵,她报警时先是向警察说谎话,称是三位说德语的人抢劫了她。事件真相曝光后,她还在脸书发表一封给难民的公开信,声称“最让我伤心的是我受到性侵的事件,使得你们遭到更多的种族歧视”,“我不会眼睁睁地看着种族主义分子把你们视作问题”

是以,只有理解这一点,才可以理解现代西方左翼对文明的伤害何在。它反抗的枷锁并非专制权力的暴政,而是生而为人的应尽责任;它争取的并非天赋人权的自由,而是肆意无行、予取予求的贪婪。这种破坏性极强的意识形态,不但鼓励了文明内部成员贪得无厌、不劳而获的黑暗本能,也破坏了文明人对家庭、乡土和社会的认同感,更永久地损害了文明共同体的内部凝聚力和是非判断力,使她无法抵挡蛮族的侵蚀。

“世界上最大的恶,不是杀人,不是荒淫,不是贪婪,不是抢劫,也不是侵略屠杀,而是将这些劣行合理化、正当化的修辞——这摧毁了道德本身,并使得文明的沦丧永无止境。”

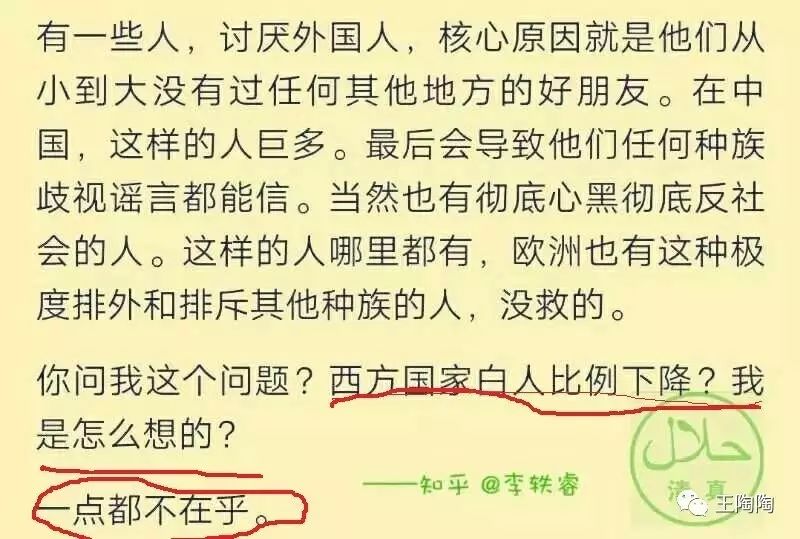

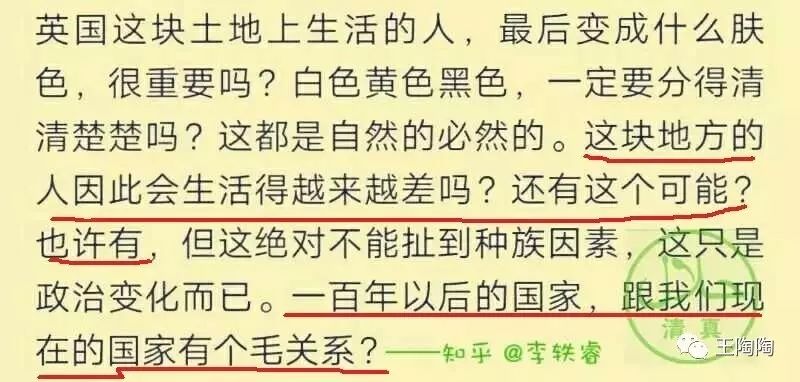

知乎著名西方左翼答主、英国人李铁睿的发言

知乎著名西方左翼答主、英国人李铁睿的发言

实际上,曾经有一位大人物在他的自传里面,对现代左翼的道德做出过这样的论断,“如果有一天,这样的道德占据了主导地位,那么信赖和责任将会荡然无存,人类就会蜕变成自私虚伪不知廉耻的蛆虫,并在不断堕落中自我毁灭。”今天某些西方现代左翼思维的秉持者似乎正以其行动验证着这一预言:对家庭的信念消失了,对社区的热情泯灭了,对文明的认同也荡然无存——公民的一切责任就像萨特所言般”终归虚无“,只剩下贪得无厌的福利寄生和慷他人之慨的廉价美德。

普鲁士首相俾斯麦在普法战争胜利后,曾这样看待普鲁士人的责任感在战争中所起的作用,他说,“法国人缺乏我们的责任感,我方士兵能冒着生命危险,在黑暗中独自站立坚守岗位。这来源于我们民族的宗教信仰,他们知道上级不在场的时候,仍然有上帝在看着自己”;大英帝国首相温斯顿邱吉尔曾在《英语民族史》中对盎格鲁撒克逊人的责任感予以热情洋溢的称赞,视之为“大英帝国赖以强大、繁荣和自由的根本保证”。

汉朝时期,凿空西域的张骞,中途被匈奴人扣押,前后历经艰辛,花费十三年时光,依然不忘自身的外交使命;出使匈奴的使节苏武,中途被匈奴监禁二十年,依然坚守自己的职责。

然而,与西晋的玄学清谈一样,无论西方现代左翼思想家如何标榜自己的进步性,无论这些思潮对西方文明的自我保存能力构成何等致命的伤害,都不可能对入侵的蛮族之意志有一丝一毫的动摇。

与五胡乱华的蛮族们一样,今天的入侵者圣战士们并不在乎什么左派和右派,也不理解什么是存在和虚无,更不懂得何谓进步与保守。他们只需清楚谁是神意所属的子民,谁是有待征服的奴隶。那些意志软弱、人心涣散却自命不凡的异教徒,终将会像4世纪的罗马人和西晋人、8世纪的波斯人和14世纪的拜占庭人一样,沦为入侵者有待攫取的美食。

蛮族的忘恩负义从来没有过错。他们只是如秃鹫一样忠于职守,并完美履行着大自然赋予腐食者的工作——对腐败文明的清除和对优秀文明的剔选。

因此,尽管文明的悲剧一再重演,人类的感伤也将永无止境。但在“物竞天择”的大自然中,从来只有“适者生存”。

链接:《白左,文明的艾滋病》