本文首发微信号:

镜像娱乐(ID:jingxiangyule)

作者:Ashley

生长在互联网时代的年轻人,多少都有点社交恐惧症。

在互联网构筑的虚拟堡垒中成长起来的一代,还没来得及看完《十万个为什么》就被“百度一下,你就知道”的口号洗脑了。科技简化了交流方式,却阻碍了人们建立起长久而有意义的友谊。

虽然集长辈的疼爱和期望于一身,却缺少同龄人的陪伴,90、00后独生子女们承受着更深的孤独感。于是,一人食餐厅、一人住胶囊酒店、一人健身房等衣食住行方面的“孤独经济”应运而生,是追求自由,也是拥抱孤独。

而当心灵上的隔阂感、与世界的疏离感逐渐填满了内心之后,随时可能在某个瞬间如气球爆破,徒剩满溢的落寞。

正如毛姆所说:“我猜也许我们心上都有缺口,呼呼往灵魂里灌着寒风,我们急切需要一个正好形状的心来填上它。”而按照弗洛伊德的观点,人类会将自己内心的感受和内容投射到客观事物上。

有人选择宠物,有人投身艺术。

与音乐为伴的人,构想、创作、聆听,在某种意义上是自由的,而当他们对旋律有了更深的理解,孤独感更甚。但热爱音乐的人也更容易找到志同道合的伙伴。一次默契的合奏、同一首欣赏的歌,以音乐为桥,就能彼此相连。

在音乐里追求自由之意志,在乐队里寻找同行的知音,这也是《一起乐队吧》所主张的。

年轻人,在音乐里找自由

据中国音乐协会统计,目前幼儿园学琴比例达60%以上,小学达到30%,中国琴童总数达3000万,并以每年10%的速度增长。

在数量庞大的学琴队伍中,儿童是主体。从小学习音乐,虽然基于良好的学习能力及乐感,但也注定牺牲了孩子的玩乐时间。

纵然在钢琴前一坐半天,还是可能会因为没练好被罚;趴在阳台上看其他同龄人在外面玩耍,而自己却只能守着昂贵冰冷的YAMAHA……这都是琴童们所真实面对的境况。

也许长大之后,那些琴童们会感谢父母从小要求自己学习音乐,但无法否认的是,学习音乐是孤独的。想要成为好的乐手,也必然要经过一番孤独的锤炼。开幕后的辉煌时刻,全靠谢幕后的长久寂寞。

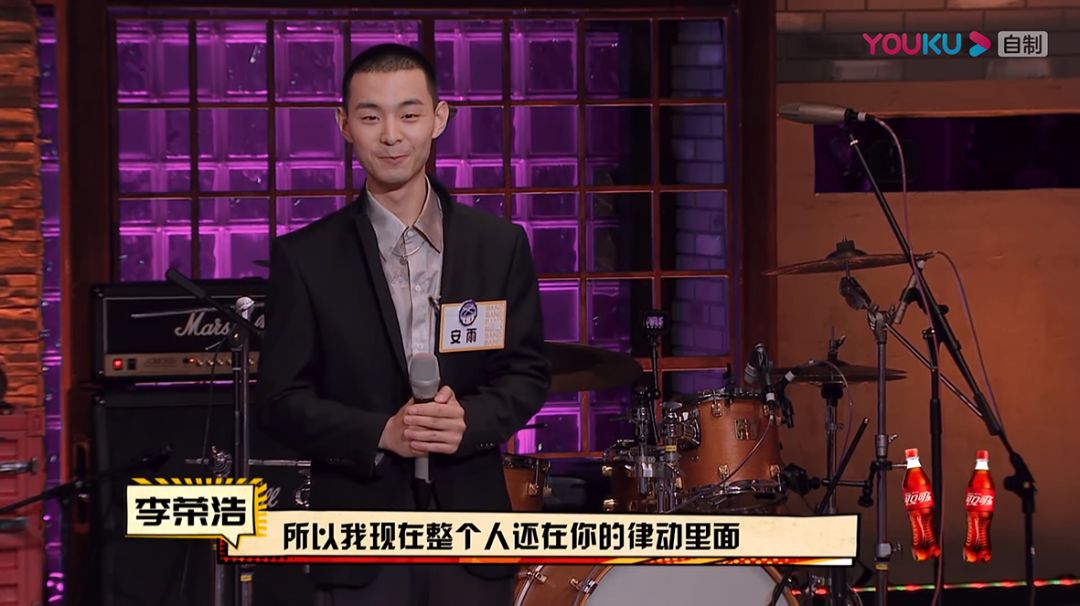

“乐手一直站在舞台后方,没有属于自己的一束光,是时候让大家认识这群人,他们的可爱和伟大。” 《一起乐队吧》开篇,李荣浩如是说道。

在《一起乐队吧》,我们的确看到了那些与音乐为伍的灵魂,并透过他们的故事体会到乐手的孤独。

被其他乐手封为“鼓神”的安雨,来自阿姆斯特丹皇家音乐学院,是汪峰老师也盖章的门槛极高的一流学院。如今,25岁的安雨已经是国内大师级别的乐手。能进入高等音乐学府,成为“鼓神”,安雨付出的努力可想而知。

年少成名的混血兄弟尼克和克里斯,从小就受到披头士乐队的影响,爱上音乐。

根据10000小时定律,每天坚持练习5个小时的话,在第七年才能真正精通这项技能。

而克里斯8岁就代言了世界著名瑞士镲片公司PAISTE,12岁代言日本著名架子鼓公司CANOPUS;尼克18岁代言世界著名贝斯品牌LAKLAND,就读于伯克利音乐学院音乐制作专业。

这两个不过20岁的年轻人,带着对音乐的深刻理解和高度自信,开始追求自由和新鲜感。面对镜头,他们说“希望能够发现新大陆”。

从全能打击乐手王柯、“双踩鬼才”马万万到擅长指弹吉他的杨楚骁,在镜头所及的地方,乐手们展现出非凡的音乐才能;而在镜头拍不到的岁月里,他们常年与乐器为友,日复一日地练习,不断探寻音乐的可能性。

漫长的孤独求索之后,才能迎来遨游音乐世界的成就感和自由感。这是每一个成熟乐手都会经历的。

自由人,去乐队里找伙伴

“希望能够真正地认识一些音乐上的伙伴”“节目帮我们省了时间精力找到彼此”很多乐手都很开心地表示:他们是来《一起乐队吧》交朋友的。

“一个信任文艺的人,骨子里往往有天真的东西,这个东西,让他们不务实,不适应生活,不够圆熟、合群,也不容易快乐起来。”

尽管如此,在音乐世界里习惯自由与孤独的个体,往往会展现出最坦率、真诚的一面。节目中,乐手们因为对音乐的热爱而相聚,从陌生、抵触、到擦出火花、接纳彼此,成为一支乐队,最后在舞台上演奏同行之歌。

迎接新鲜未知事物的过程,常常掉落惊喜。

来自少数民族的伊德尔,初亮相时凭借马头琴和冒顿潮尔给观众留下深刻印象。在第二次公演舞台上,加入了民族乐器的《来自天堂的魔鬼》,又给观众带来了一场耳目一新的体验。

“世界上有三种东西,即使语言不通也能相互理解。”音乐便是其中之一。人与人之间往往词不达意,却能够通过对旋律、音调的感知跨越隔阂架起沟通的桥梁。

第一期舞台公演,来自洁白乐团的乐队带来的《梦里花》,或许是第一场公演最惊艳的表演之一。而乐队成立前夕,谁都想象不到唢呐乐手阿圣的加入会产生什么样的化学反应。

马万万说:“乐队组完了,白举纲老师把阿圣领过来了,当时我们是完全不知道该怎么办的”;小伍说:“唯一没想到的是阿圣”;陈乐一说:“诶,你怎么来了” ……

而真正组成乐队之后,唢呐一亮声就带来了惊喜。

对于其他四个乐手来说,唢呐是一个未知的X元素,而当他们放下戒备,敞开心扉去接受之后,唢呐无疑是这场表演中的“神来一笔”。

其实,在其他组队合作中,个性不同、专长不同的乐手们之间也产生过冲突,但更多的还是磨合,向着共同完成演出的目标努力。

表演《大艺术家》乐队的乐手们曾因为相互不熟悉一度让领队李荣浩觉得“少了那种在一起玩过的感觉”。但他们随后在排练过程中通过“蹦大迪”迅速熟络,达到了一定的默契,最后的歌曲改编更是让李荣浩产生要“拿给蔡依林看”的冲动。

在音乐专业和音乐理念面前,契合的灵魂不分对手或队友。面对挑战乐队的求助,陈乐一“心里作了几番斗争”,最后还是答应帮忙,为对手演唱了hook部分,使得整首歌达到了预期的效果。

周骏、蒋敦豪、吴健三人在挑选最想合作的乐手时,不约而同地选择了彼此,为理想中的乐队组合规划蓝图。

真正的知己、知音,从来都是并肩战斗、携手前行的。正如加缪所言:“不要走在我后面,因为我可能不会引路;不要走在我前面,因为我可能不会跟随;请走在我的身边,做我的朋友。”

看乐队表演,也看乐队精神

来自神经技术研究所(Neurotech Institute)的Fiona Kerr博士曾说:“人与人互动时会产生一种令人感到愉快的化学物质,即使那只是个萍水相逢的陌生人,也会激活我们大脑的一些不同区域。如果这个时间足够长,或者内容很有趣,我们的副交感神经系统就会被强化,免疫系统也会变得活跃。”

《一起乐队吧》中陌生乐手之间的互动、相处也是节目一大看点。

周骏表示,“和不同的人组队,碰撞出来的东西是完全意想不到的”;

主唱钟紫伊形容和乐队的第一次合作像“第一次谈恋爱”;

王博思在与洁白组合其他乐手的合作中“爱上了纯演奏”;

给领队留下“不高兴”的“酷盖”印象的童宇,也受队员影响,在乐队合奏舞台上贡献了一次超嗨的演出,向观众输出快乐能量,获得汪峰、李荣浩两位领队的认可。

在全世界范围内寻找新生代年轻音乐人,集合75位乐手同台竞技,《一起乐队吧》让更多人认识那些炽热的、无畏的音乐灵魂,也让那些自由的灵魂有机会相遇,找到彼此契合的音乐伙伴,从而更进一步探索未知的音乐世界。

“没有人是一座孤岛”,用真诚打破藩篱,去彼此欣赏和依靠,正是《一起乐队吧》节目想传达的理念。

在乐队的故事里,音乐是一种打破孤独隔阂的催化剂。从“怕人看破,顾虑好多”到“生而无畏,爱而自由”,我们看到了灵感与灵感的碰撞,看到了创作背后的艰辛曲折,也看到了真实坦率的自由灵魂,如何接纳、关照另一个自我。

通过音乐会知己,展现交友自由的态度,拥有炽热灵魂的“乐队青年”们,也彼此相拥演奏出同行之歌,给社恐的90后上了一课:在现代社会中,也应该适当拓展社交面,去结交朋友,打破“主观迷幻性孤独”。

在高速运转的现代社会中,要争取一种舒服自在的生活方式,也要找到相处起来舒服自在的朋友。如梁实秋所说,“有说有笑,有动有静,静时能一声不响地陪着你看行云,听夜雨,动时能在草地上打滚像一条活鱼。”

遇见志同道合的朋友,组建一支团队,或为了同一个热爱并肩战斗,或各自努力在顶点相遇,这就是团队最打动人的精神。

向往远方的鸟儿想飞走